シリーズ知恵ブクロウ&生きものハンドブック

秋はもなかの -日の移ろいと名月の秋

2013/09/17

涼しさが増すと同時に早まる夕暮れが秋の訪れを告げる9月。日の移ろいと円かな月、空の営みに季節の深まりを感じる秋分の話。

秋は只涼しき方に行きかへり

9月に入り、暦の上だけではなく気候においても如実に"秋"を感じるようになったろう。過酷だった暑さは急に退潮して風の涼しさを感じるし、何より日の短さに驚かされるのではないだろうか。

9月に入り、暦の上だけではなく気候においても如実に"秋"を感じるようになったろう。過酷だった暑さは急に退潮して風の涼しさを感じるし、何より日の短さに驚かされるのではないだろうか。

ついこの間まではまだ明るかった時間が、既にすっかり日暮れの様相を呈している。季はもう<秋分>だ。

地球の自転軸の傾きのために、北半球の昼は夏至に最も長く、冬至に最も短い。秋分において、昼夜は"ほぼ"等分となる。昼夜の境界となる<日の出><日の入り>は、太陽の上端が地平線に接する瞬間と定義されている。

更に大気による屈折で太陽が実際よりも浮き上がって見える効果もはたらいて、実際には、昼の方が少し長い。

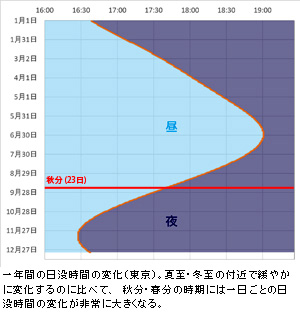

秋分の太陽は、真西に沈んでいく。30度も北側から太陽が沈んだ6月の下旬頃、最も遅くまで暮れなずんでいたのに比べると、9月も末には1時間半も早く日が落ちるとなれば、その違いは歴然だ。そして、一日毎の変化も、この時期最も早い。夏至の頃は、ほぼ2週間に亘ってほとんど変わらない日没時刻が、秋分の頃には1日に1、2分の勢いで変化していく。秋分は、天の赤道と黄道(天球上の太陽の通り道)が交差するタイミングであり、太陽の赤緯(天球上の緯度)の変化が最も大きくなるためだ。

秋分の太陽は、真西に沈んでいく。30度も北側から太陽が沈んだ6月の下旬頃、最も遅くまで暮れなずんでいたのに比べると、9月も末には1時間半も早く日が落ちるとなれば、その違いは歴然だ。そして、一日毎の変化も、この時期最も早い。夏至の頃は、ほぼ2週間に亘ってほとんど変わらない日没時刻が、秋分の頃には1日に1、2分の勢いで変化していく。秋分は、天の赤道と黄道(天球上の太陽の通り道)が交差するタイミングであり、太陽の赤緯(天球上の緯度)の変化が最も大きくなるためだ。

日に日に早まる夕闇を強く感じればこそ「秋の日は釣瓶落とし」なのだろう。

秋は只涼しき方に行きかへり

尾上の朝け夕ぐれの空

月は秋秋はもなかの夜はの月

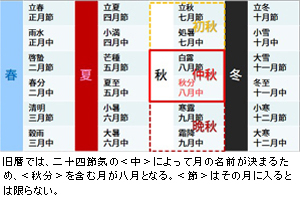

二十四節気は、太陰太陽暦においてずれていく月を季節に合わせるための大事な基準だ。

二十四節気は、太陰太陽暦においてずれていく月を季節に合わせるための大事な基準だ。

秋分は"八月中"。即ち、秋分を含む一か月が"旧暦八月"になる。昨年書いたように、七月、八月、九月を連ねて<秋>とするその中月(仲秋)、そして新月から次の新月までのひと月の真ん中。中秋―正に秋の中日となる旧暦八月十五日は、現行暦の2013年では9月19日に当たる。今年は同夜の20時過ぎに望、即ち満月を迎えることになるので、実に円い名月を楽しめる年になる。

太陰太陽暦は基本的には月相(月の形)と日付とが寄り添う暦法なのだが、実のところ、中秋の日は必ず満月になる訳ではない。現実の月は、地球の周囲の楕円軌道を、不等速度で公転している。このため朔(新月)から望(満月)までに要する時間は、月齢(朔=月齢0からの経過日数)で13.8から15.8まで揺らぐ。更に、起算となる朔の瞬間が月初めの"一日"のどの時刻で起きるかによっても、望になる日付はずれてくる。今年を過ぎると、旧暦八月十五日と満月とが日付の上で(夜の時刻に当たるかどうかは別にして)一致するのは、2021年9月21日のことのようである。

太陰太陽暦は基本的には月相(月の形)と日付とが寄り添う暦法なのだが、実のところ、中秋の日は必ず満月になる訳ではない。現実の月は、地球の周囲の楕円軌道を、不等速度で公転している。このため朔(新月)から望(満月)までに要する時間は、月齢(朔=月齢0からの経過日数)で13.8から15.8まで揺らぐ。更に、起算となる朔の瞬間が月初めの"一日"のどの時刻で起きるかによっても、望になる日付はずれてくる。今年を過ぎると、旧暦八月十五日と満月とが日付の上で(夜の時刻に当たるかどうかは別にして)一致するのは、2021年9月21日のことのようである。

舟は只月にぞ浮かぶ波の上

古く、宮中での観月は、月をそのまま仰ぐのではなく、水面に映じる月を愛づることが雅であったらしい。舟遊びに揺れる川面や杯に浮かぶ月の趣。足利八代将軍義政の名刹・慈照寺は、東の山の端に昇る月を待ち、池や白洲に照り返す月光を見下ろし、夜を通して空を渉る月を愉しむための美意識の粋を凝らしたものであるとも聞く。

古く、宮中での観月は、月をそのまま仰ぐのではなく、水面に映じる月を愛づることが雅であったらしい。舟遊びに揺れる川面や杯に浮かぶ月の趣。足利八代将軍義政の名刹・慈照寺は、東の山の端に昇る月を待ち、池や白洲に照り返す月光を見下ろし、夜を通して空を渉る月を愉しむための美意識の粋を凝らしたものであるとも聞く。

古く愛された月下の情景を、例えばこんな句に偲ぶことが出来るのではないか。

舟は只月にぞ浮かぶ波の上

また

一筋白し月の川水

天正十年(1582年)、旧暦五月の末というから現在で言えば6月の下旬、一人の武将が山城国愛宕山の寺院で連歌の会を催した。その数日後、明智光秀は兵を挙げ世にいう本能寺の変を起こす。その発句に、光秀の秘された決意が読み取れるのではないか―歴史愛好家の好奇心をくすぐって止まない解釈は措くとして、『愛宕百韻』を張行してから一月も経たず山崎の戦いに敗れ討たれた光秀には、自らが詠ったその秋の月を観ることは叶わなかった。

月は秋秋はもなかの夜はの月

内藤 誠一郎(ないとう せいいちろう)

東京大学大学院にて電波天文学を学び、野辺山やチリの望遠鏡を用いて分子雲進化と星形成過程の研究を行う。

国立天文台では研究成果を利用する人材養成や地域科学コミュニケーションに携わり、2012年からは現職で広く学術領域と社会とのコミュニケーション促進に取り組む。修士(理学)。日本天文学会、天文教育普及研究会会員。東京都出身。

自然科学研究機構 国立天文台 広報普及員

(社)学術コミュニケーション支援機構 事務局長

天文学普及プロジェクト「天プラ」 プロジェクト・コーディネータ