シリーズ知恵ブクロウ&生きものハンドブック

赤き惑星の再訪 ―最接近を迎える火星

2014/04/01

赤い惑星の輝きが、2年ぶりに帰ってきた。4月に最接近を迎える火星の動きに注目しよう。

朱に輝く軍神の時節

宵の東の空に、強い赤みを帯びた輝星が昇って来る。東洋では陰陽五行説において"火"を司るとされたことも、燃えるような色に似つかわしい。地中海世界では禍々しいほど濃い色合いに血の赤さを見たのか、ギリシア神話のアレース(Ares)、ローマ神話のマールス(Mars)、戦争を司る軍神の星とされ、その名は英語にまで受け継がれている。すぐ近くにはおとめ座の1等星スピカが寄り添っているが、春を豊祝ぐ真珠の光も霞む程に一際朱の輝きを強めている火星は、この4月に2年ぶりに地球への最接近を迎える。

宵の東の空に、強い赤みを帯びた輝星が昇って来る。東洋では陰陽五行説において"火"を司るとされたことも、燃えるような色に似つかわしい。地中海世界では禍々しいほど濃い色合いに血の赤さを見たのか、ギリシア神話のアレース(Ares)、ローマ神話のマールス(Mars)、戦争を司る軍神の星とされ、その名は英語にまで受け継がれている。すぐ近くにはおとめ座の1等星スピカが寄り添っているが、春を豊祝ぐ真珠の光も霞む程に一際朱の輝きを強めている火星は、この4月に2年ぶりに地球への最接近を迎える。

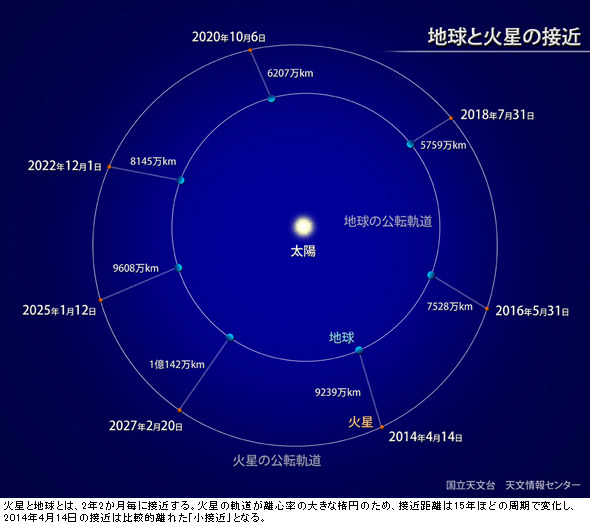

火星は、太陽から平均1.5天文単位(約2億3000万km)の軌道を、1.88年(687日)で一公転している。地球が火星を追い抜く2年2ヶ月(780日)毎に、両者は接近する。

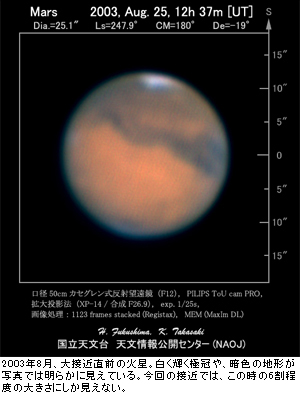

離心率の大きい楕円軌道を持つ火星は、位置によって太陽からの距離が大きく変化する。火星が近日点付近で地球に追い抜かれる時、接近距離は最も近くなり、火星は大きく明るく見える。この「大接近」は、15~17年毎に繰り返しているが、特に5580万kmまで近づいた2003年の大接近は、「6万年ぶり」という冠と共に取り沙汰されたことで非常に大きな話題となった。計算によれば、それを上回る大接近は過去に遡れば紀元前57000年代以降、未来を見れば西暦2287年まで起こらないこととなるらしい。勿論、それは数字を具に比べての話で、そんな違いは些細とも言える。わざわざ270年も待つことなく、2018年の次回大接近で、見応えのある火星は十分に楽しむことができる。

一方で、火星が太陽から最も離れる遠日点の付近では、火星と地球は「小接近」となる。距離が1億kmを超えた2012年に続き、4月14日に訪れる今回の接近も9240万kmと火星までの隔たりは大きく、2003年の大接近時に比べれば6割ほどの視直径にしかならない。それでも、久しぶりに時節を迎えた火星に是非その目を向けてみたい。

惑う星は楕円を巡る

Mars his true moving, even as in the heavens

So in the earth, to this day is not known:

(天にある火星マルスも地にある軍神マルスも、その真の動きはいまだによく分からない)

-HENRY VI, I, ii

惑星を表す"planet"とは、「彷徨うもの(πλανητης)」より来ている。天の運行と地の世相とが結びついていると考えられた時代、季節に従って変わらず巡りくる星座の星々に比べて実に複雑に夜空を彷徨う輝星の動きに、人は惑わされてきた。東洋では古く熒惑(けいこく)と呼ばれ、戦争や疫病などの凶兆をもたらす夭星として注視された。「出入りするに常なく、その色を弁妄して、時に見われ、時に慝る」星々の間を慌ただしく不規則に動く様子が古資料に多くの記録が残されている。

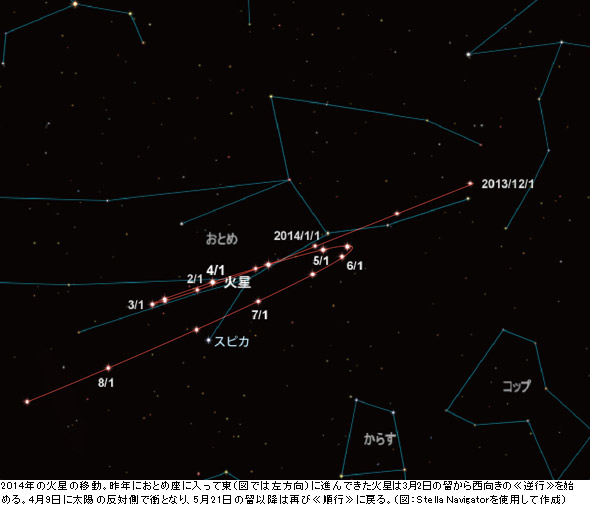

火星は、年々東へ向かって天球上を移動して見える。この移動方向が火星の《順行》である。しかし、会合周期を迎える毎に、一旦運行を停止し《留》、今度は西へと後戻り《逆行》するように見える。その後再び留を経て、東へ向かう順行を再開する。夜空を行きつ戻りつする、この一見不可思議な惑星の運行秩序を追うことで、私達は太陽系の理解を積み上げてきたと言えるだろう。

古代ギリシアのプラトンやアリストテレスは地球を取り巻く完全なる円の軌道を等速で公転する理想的な宇宙の姿を想像した。夜空を惑う実際の動きを説明するために、ヒッパルコスは周転円を発明する。地球を囲む大円(従円)の上に、更に小さな円(周転円)を重ねて、惑星は周転円上を回転し、周転円は従円を公転する。惑星の運動速度の不等を解決する新たな基点エカントを導入したプトレマイオスによって、地球中心説(天動説)は大成した。

古代ギリシアのプラトンやアリストテレスは地球を取り巻く完全なる円の軌道を等速で公転する理想的な宇宙の姿を想像した。夜空を惑う実際の動きを説明するために、ヒッパルコスは周転円を発明する。地球を囲む大円(従円)の上に、更に小さな円(周転円)を重ねて、惑星は周転円上を回転し、周転円は従円を公転する。惑星の運動速度の不等を解決する新たな基点エカントを導入したプトレマイオスによって、地球中心説(天動説)は大成した。

この精密で複雑な体系をもっと単純で簡潔な公理へと回帰させようとしたのが、ニコラウス・コペルニクスの太陽中心説(地動説)だ。惑星の順行や逆行も、地球が惑星を追い抜くことで簡単に説明出来る。コペルニクスはそれでも古来の美しい真円による秩序を信じていたが、その死から半世紀余りを経て、ついに真実の惑星の軌道線が引かれることになる。

この精密で複雑な体系をもっと単純で簡潔な公理へと回帰させようとしたのが、ニコラウス・コペルニクスの太陽中心説(地動説)だ。惑星の順行や逆行も、地球が惑星を追い抜くことで簡単に説明出来る。コペルニクスはそれでも古来の美しい真円による秩序を信じていたが、その死から半世紀余りを経て、ついに真実の惑星の軌道線が引かれることになる。

望遠鏡発明前夜の偉大な観測者ティコ・ブラーエは、肉眼による最高精度の観測で膨大な天体観測記録を遺した。

その成果を引き継いだヨハネス・ケプラーは、コペルニクスのモデルが予測する火星の位置とブラーエの観測記録との誤差の狭間に8年の歳月を注ぎ、新しい太陽中心説へとたどり着いた。「惑星は真円ではなく楕円を描いて運動する」「惑星は一定の速度ではなく不等速で運動する」「太陽すらも、これらの運動の中心ではない」。シェイクスピアが、百年戦争の混迷する戦況の中でフランス王に軍神の定まらぬ動きを見上げさせてから20年ほどの後、2000年にも及ぶ"呪縛"を逃れて、人は火星の運行を掌握した。

その成果を引き継いだヨハネス・ケプラーは、コペルニクスのモデルが予測する火星の位置とブラーエの観測記録との誤差の狭間に8年の歳月を注ぎ、新しい太陽中心説へとたどり着いた。「惑星は真円ではなく楕円を描いて運動する」「惑星は一定の速度ではなく不等速で運動する」「太陽すらも、これらの運動の中心ではない」。シェイクスピアが、百年戦争の混迷する戦況の中でフランス王に軍神の定まらぬ動きを見上げさせてから20年ほどの後、2000年にも及ぶ"呪縛"を逃れて、人は火星の運行を掌握した。

望遠鏡で見えて来る火星の表情

望遠鏡で火星を眺めると、赤茶けた小さな球体が漆黒に浮かんで見える。火星が接近している年には、表面の模様を垣間見る好機となる。火星の両極には、白く輝く領域、極冠が見られる。今回の接近時には、火星は北極冠を地球に向けている。白い輝きの正体は、二酸化炭素が凍結したドライアイスだ。地球の南北極がそうであるように、太陽光の入射が少ないために気温が低い極冠部は、冬季には摂氏マイナス一三〇度にも下がる。反対に夏を迎えた半球では、極冠は縮小する。気温が上がり、融解するのだ。この極冠の下には、多量の水が凍結した凍土が堆積している。

望遠鏡で火星を眺めると、赤茶けた小さな球体が漆黒に浮かんで見える。火星が接近している年には、表面の模様を垣間見る好機となる。火星の両極には、白く輝く領域、極冠が見られる。今回の接近時には、火星は北極冠を地球に向けている。白い輝きの正体は、二酸化炭素が凍結したドライアイスだ。地球の南北極がそうであるように、太陽光の入射が少ないために気温が低い極冠部は、冬季には摂氏マイナス一三〇度にも下がる。反対に夏を迎えた半球では、極冠は縮小する。気温が上がり、融解するのだ。この極冠の下には、多量の水が凍結した凍土が堆積している。

ロケットによって探査機を送り込むことが出来るようになった二十世紀後半以降、表面の光景が間近から露わになって来た赤い惑星の素顔については、稿を改めて取り上げてもいい。

内藤 誠一郎(ないとう せいいちろう)

東京大学大学院にて電波天文学を学び、野辺山やチリの望遠鏡を用いて分子雲進化と星形成過程の研究を行う。

国立天文台では研究成果を利用する人材養成や地域科学コミュニケーションに携わり、2012年からは現職で広く学術領域と社会とのコミュニケーション促進に取り組む。修士(理学)。日本天文学会、天文教育普及研究会会員。東京都出身。

自然科学研究機構 国立天文台 広報普及員

(社)学術コミュニケーション支援機構 事務局長

天文学普及プロジェクト「天プラ」 プロジェクト・コーディネータ