3*3ラボ 2013年6月5日開催

リュックサック革命 〜10000人の日本人を世界へ輩出する〜

ゲスト:

成瀬 勇輝(なるせ・ゆうき)

(circus代表,ノマドプロジェクト代表)

井野 英隆(いの・ひでたか)

(augment5 Inc 代表取締役社長,VML TOKYO (WPP) デジタルコンテンツディレクター)

5月15日に、テーマのある旅をする、若者を増やすプロジェクト「リュックサック革命」スタートさせた「CiRCUS」。メンバーはみな20代で旅にテーマを持ち世界をまわった若者たちです。今回はCiRCUS代表の成瀬勇輝氏とデジタルエージェンシー「augment5」代表 井野英隆氏にお話し頂きました。そして、これからの日本の未来像について、また、今、日本は世界の中でどんな役割があるのかをみんなで一緒に考えました。

***********************************

(以下、講演の内容を抜粋)

土谷:

成瀬君には、前々から「リュックサック革命」の話をして欲しいと依頼をしていました。 彼はとてもユニークな人です。まだ始動したばかりの「リュックサック革命」が今後どういった方向を目指して行くのか、今日は皆さんと一緒にじっくりゆっくり聞いていきたいと思います。

成瀬君は世界中を旅してきました。そして日本変えてゆくリーダーを見つける、また育てていく、そしてサポートしていこうとしています。その趣旨については僕なりに理解をしているつもりです。今日は、成瀬君から話をしてもらったあとに、もうひとりお話をしてもらいます。それは、まさに今、世界と日本を変えて行こう、つないでいこうと活動をしているひとりであるプロデューサーの井野さんです。井野さんの活動を聞いた後は、成瀬君、井野さんの2人を交え、一緒にディスカッションをしていきたいと思います。

12歳の頃に観た「80日世界一周の旅」という映画

成瀬:

今日は、海外や旅、そして世界に出るという文脈の話をさせていただきたいと思います。

海外に行った事がある方はどのくらいいますか?そして留学をした事がある方はどのくらいいらっしゃいますか?今、日本人のパスポート保有率は人口のおよそ4分の1と言われています。

高齢社会になったこともありますが、この数字からもわかるように、日本人の若者の中で二極化が起きています。それは海外や世界に興味のある人と全く興味がない人の2極で、僕はそこをつなげるような事をしたいと考えています。

今日のイベントタイトル「リュックサック革命10000人の日本人を世界へ輩出する」にもありますが、僕の活動の「リュックサック革命」というものに今日の話は向かっていきたいと思います。

世界にいこう、と思ったきっかけとなったのは、12歳の頃に観た「80日世界一周の旅」という映画で、世界の文化や世界一周が80日間でできるんだということにカルチャーショックを受け海外に興味を持ちました。そしてその後「金持ち父さん 貧乏父さん」という本と出会いました。僕の幼心の中には、海外に出る、海外で仕事をするというのがあり、そこから英語を勉強したり、資金を貯めるという中学・高校時代を過ごしました。そして自由となる大学生になったすぐ、1年2年の時にアメリカや東南アジアをまわりました。車でイージーライダーのようにカリフォルニアをまわったりもしましたが、ある時に、海外でロケーションを観たり、美味しい物を食べたりする感動が薄れてきてしまい旅に興味がなくなってしまいました。

そこで旅をやめ、大学3年生の時にベンンチャーでWEB制作や音楽レコード会社の立ち上げを始めました。そのベンチャーの分野で海外に興味を持ち、出て行こうとしているのに実際に出ているのが少ないのは、海外に出るロールモデルがないという事に気づきました。

そして、海外に出て仕事をしている人や、グローバル経済人という人たちと僕の間には大きなギャップがあること感じました。僕とそういった人の違いというのは、海外での経験やビジネスを学ぶというところが圧倒的に足りないと感じ、ボストンに渡り、起業家になりたい若者などが世界中から集まる「BABSON COLLEGE」という大学で勉強をしました。

そこにはたくさんの企業家が講師として来ていました。Zip car 創業者や、twitter創業者、VCのそうそうたるメンバーが集まっていました。 3年半前くらいに「ノマド」というオフィスを構えず世界中どこでもビジネスをする人たちや起業家が取り上げられていましたが、こういう人たちがこれから増えていき時代をつくっていくのではないか?と言われています。

そこで、そういった人たちに会いながら旅をするのは面白いのではないかと思いました。それと同時に、世界中から学生が集まる街のボストンで、東南アジアや韓国から学生がたくさん集まっていたのですが、そこにあるバブソン大学には韓国人が150人いたのに対し、日本人は僕一人だったことに、日本代表のような感覚を持つ反面、こんなに日本人が少ない事に寂しいという感情を抱きました。

そこで、僕が日本の若者だったり、世界に出る人を増やす事ができるのではないか?と思いました。世界中のノマドに会いに行く旅とこの思いがうまくリンクをして、それが去年まで1年間やっていた「ノマドプロジェクト」という活動に繋がります。

世界中の起業家やノマドに会いながら旅をし、そういった人たちにインタビューをして、ビジネスモデルやどういった思いでやっているのか?というのを聞くある種自分の修行のため、もう一方で、ビジネスのロールモデルをウェブマガジンで日本の同世代に発信することで、世界にでるきっかけを作れるのではないか?という思いで30カ国をまわり500人以上の人にインタビューをしました。

もちろん良いところばかりではなく、お腹が弱くて4回も入院をしてボロボロになったり、起伏の富んだ旅ではあったのですが、時代を作るような人たちにお会いして「ノマドプロジェクト」の英語版・日本語版でメールマガジンの発信をしていました。

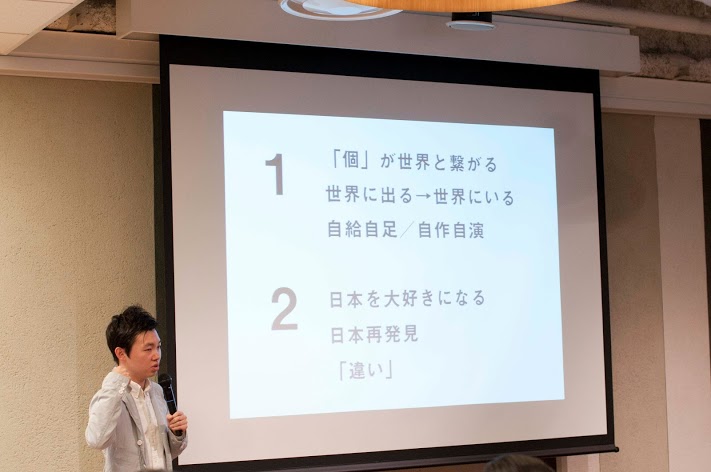

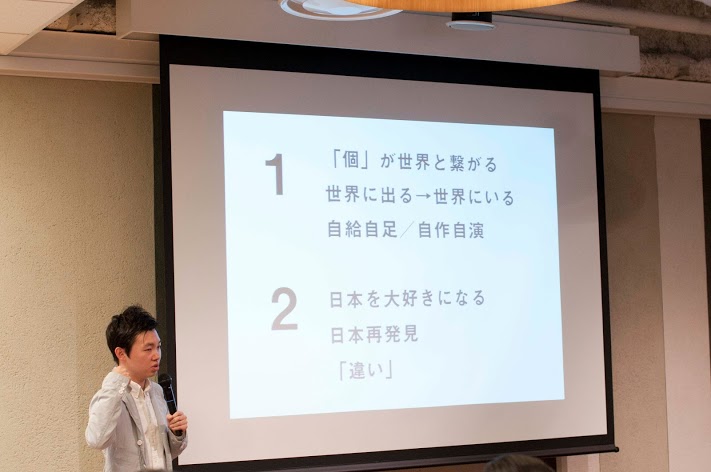

「個」が世界と繋がる時代

去年の8月に帰国しましたが、僕の中で2つの大きな変化であり気づきがありました。1つ目は、ノマドにあって行く中で個人で活躍している「個」が世界と繋がる時代だということの気づきでした。

実際に旅をしてきて思ったのですが、ネットの発達で今の時代は行きたいところには行ける、会いたい人にも会える、それが簡単にできるということです。その一方で、ギリシャの危機だったり、サブプライムローンだったりという問題が、地方の人事に影響する時代になっているのも感じました。

そういった考えで見ると、「世界に出よう!」というより、「世界にもういるんだ!」という感覚が強いのだと思います。それはどこにいても同じだと思っています。ただそういった世界で時代を作ろうとしていた人が実際にやっていた事というのは、自分で潮流をつくること。

僕は今の時代に潮流ないと思っていて、世界地図をバッと広いて「ミャンマーが今時期だ!」と行くのではなく、実際に潮流をつくっていくことが非常に大事だと思っていて、個人個人がちいさな分子で動いている事が多く、潮流を見極めるのは難しいと思っています。そうであるならば自分で潮流を作る、それはまさに自分で動く、自分でステージを作って演じる事が大事であり、そういった活動をしている人たちがfacebookやネットを通じて新しいビジネス、時代を作って行くと思います。これが1つ目に感じた事です。

日本の違いを世界に発信する事

もう1つ感じたことは、「日本が大好きになった」ということです。

よく海外に出ると日本が好きになると言いますが僕もそうでした。まず日本のパスポートの力が大きく、「ビザ」がなくても入れる国が多いのです。インドやバングラディッシュはビザを取る事がむずかしく、2ヶ月3ヶ月かけないと海外にすら出らえない人が多いのですが、日本のパスポートを持って行くだけで入国審査もスムーズです。

それは僕らのずっとずっと前の世代やおじいちゃんが作り上げてくれた財産で、これがあるから今の日本があると思い、感謝と大好きという感情になりました。しかし、大好きになった一方で、世界と大きく違うところがありました。僕はそれを「差と違い」と考えているのですが、実は技術差だったりキャッチアップできるものを僕は「差」だと考えています。

例えば、製造技術が高いところは差だと思います。「違い」というのは、ホスピタリティだったり、哲学、ライフスタイル、言語、宗教で、日本と海外はこの「違い」が非常に大きいと感じています。ホルピタリティ、アミニズムをはじめとしたこういった違いというのは、これからの世界の価値だったり世界の多様性を必要とする中でこの日本の違いを世界に発信する事はとても大事だなと思っています。

こうして活動をしてきて今日本でやっていることは2つあります。

1つは「ジャパンエクスポ」です。こういった日本の力や価値を世界に持って行けるように、世界中の展覧会・万博を広げていこうと思っています。今年の末にロサンゼルスでやるのですが、日本の価値を伝えられるような企業と一緒に世界に持って行き、出店ブースで日本の力、日本の企業、日本のコンテンツを発信できるようなプラットホームを立ち上げています。

「リュックサック革命」とは

長い前置きになってしまいましたが、ここから今回の趣旨「リュックサック革命」の話に入っていきます。これは今5人のメンバーでやっています。今日はその1人のメンバーが来てくれています。彼の名前は「大村くん」。彼は2年前に世界中の大学を回って「世界中の大学を回るプロジェクト」を第4期目までやっています。実際に旅にテーマを持つ5人のメンバーで「CiRCUS」という団体を立ち上げてみて、新しい旅や留学の形、世界に出て働いて行くことはどんなことなのか?というまさに世界との関わり方というのをアップデートして発信する事に取り組んでいます。その第1弾として「リュックサック革命」とをやっています。

「リュックサック革命」とは何かというと、1950年代のアメリカでジャックケルアックという人が唱えた革命です。

第二次世界大戦が終って資本主義が台頭している中で、労働・生産・消費という枠組みの中にとらわれると言う事に閉塞感を感じ、そういった流れをどうにかして打破できないのか?という中で、ジャックケルアックがこの革命を唱えました。若者がリュックサックを担いで世界に出ていき、秘境だったり未だ見えていない新しい世界を見る事によって新しい視点をもった若者がアメリカに戻って来た時に、アメリカを変えていくというヴィジョンをもっているものでした。

このムーブメントは1960年にヒッピーに受け継がれ、このヒッピーを先導していったのがジャックケルアックでした。このヒッピーたちが、ヒッピーコミュニティというのをいろんな所に立ち上げていき、カリフォルニアに集まったヒッピーたちが実は、インターネットを実生活まで見いだした。

つまり、国、軍が所有していたものをパーソナルコンピューターにしようという動き。そのヒッピーコミュニティにいたのが、スティーブジョブスだったり、今広がっているインターネットカルチャーはこのカリフォルニアから生まれたものでした。その元をただしていくと、1960年代のリュックサック革命は、壮大なドラマのようなヴィジョンがあるのですが、この革命にはそういったところがあるのではないかと僕は思います。

そして、このリュックサック革命を21世紀の日本にアップデートする事ができるのではないか?というので、今僕らが活動をしている話に移ります。

5月15日にスタートしたのですが、ひとことで言うと「世界にテーマを持って出て行く人を増やして行き、1万人そういう人たちが世界に出ていくことで新しい日本を見つけることができるのではないか?と唱えています。この内容は僕の著書に書いてある「旅にテーマをもってく」というもので、世界中の侍を探しにいく、子供施設を回る、イケメンをハントする旅などの事例を紹介しながら、実際に旅にテーマを持つ事とはどういうことか?旅にテーマをもつことでどういった事が起きるのか?ではどうしたら旅にテーマを持てるか?そのロールモデルを記し実践編を紹介しています。

その実例として、世界中を動画を取りながら回っている人たちを紹介します。

(動画を流す) 「旅にテーマを持つ」という若者を紹介しながら、実際にどういう風にやっているのか?というのを本の中で紹介しています。この本と同時に、WEBメディアを立ち上げました。このサイトの中で本と連結させながら、実際に旅に興味を持っている人やこれから旅にテーマを持って出ようとしている人たちのプラットホームを作っています。ここに集まる事によって仲間を見つけたり、ロールモデルを発信することで若者が世界に出て行くきっかけづくりをこのWEBメディアを通してやっていきたいと思っています。

100人がロールモデルになって100人が100人に伝えていき、こうした小さな渦がいろんなところで起きることに寄って1万人に広がっていくムーブメントを起こしていきたい!これがこれからやってきたい流れです。

このようにまず100人をプラットホームに捉えて、新しい視点を持った若者がどんどん増えていき、世界に日本を増やしていく流れを起こす事によって、1960年代にあったリュックサック革命がもう一度起こって、今後20年30年後に日本を変えていったらすごく嬉しいなと思っています。

僕が今やっている「ジャパンエクスポ」や「リュックサック革命」は実際に日本と世界を繋ぎ、日本と世界を1つにしていく、どんどん日本が世界に出て行き「日本、1歩前!」というのを僕らは「JAPAN FORWARD」と呼んでいるのですが、こういった活動で、日本から人を出していくのを「リュックサック革命」。日本からコンテンツを出すのが「ジャパンエクスポ」です。

この後お話をしてもらう井野さんは、僕らがまさに今やろうとしている事をしている方で、まさに100人のうちのアクティビストのひとりです。それではバトンタッチしたいと思います。

プロデューサーという役割

井野:

僕は、映像クリエイターと言われちゃうのですが、実際に制作をしているわけではなく制作する環境を徹底的に整備すること、作るべく人を探して世に出す、また伝える人を見つけて「これ見てください!」とちゃんと届けるという仕事をしています。

肩書きは何でもいいのですが、こういう事をやるのはプロデューサーかな?と思って自分自身の名刺にはそう記しています。10年くらい前にこういった肩書きを見つけたのですが、当時は実績も経験も全く無いし自信がありませんでした。しかし最近は仲間とこうして10年くらいやってきて、役割的にもプロデューサーという肩書きでいいかな?と自信がついた感じですが、まだやることがたくさんあると思っています。

僕ができなかったことは、次に同じような領域でプロデューサーになりたいという人がが出てきた時にもっとうまくできるように何かを伝えていけたらいいなぁ、と思っています。でも伝えるべき事は人によって全然違うのと、これから話す内容にでてくるのですが、そもそも日本ではプロデューサーの定義が特に微妙で、なかなかヒトコトでは言い表せない状況かと感じています。その辺りを話そうと思います。

現在は主に自分で設立した会社と、WPPという広告のグループの東京支社でディレクターをやっています。2009年に設立して仲間を集めてプロデューサーをしている会社が「augment5」という会社です。オフィスは代々木公園の隣にあります。

プロデューサーは業界だと"P(ピー)" と言われます。お金の勘定だったり仕事を始めるまでの段取り、雑用係だと僕は思うのですが、主に何かを制作す際のお金や契約の話をするっていうイメージが強いのではないかと思います。

プロデューサーとしてつくった映像をここで流します。これはインターネット上では結構見られているものです。

【草津映像】

この映像はクライアントがいるわけではないので、自主的に作っています。

自分たちが行きたい場所に行って撮りたいものを撮る、食べたいものを食べて、やりたい事をして帰ってくるという感じで作っています。

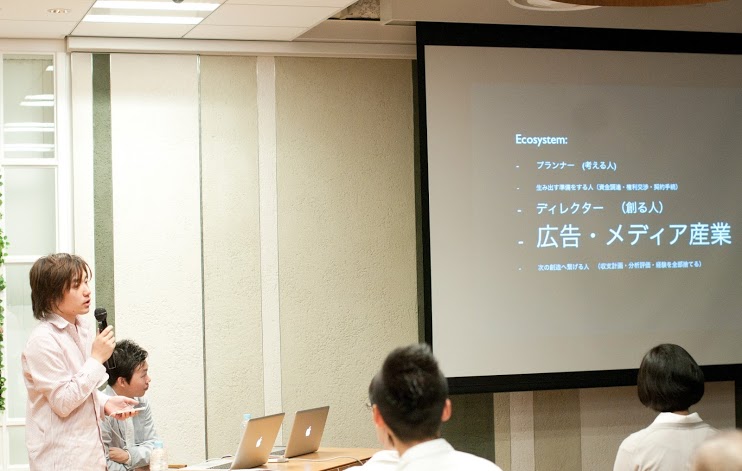

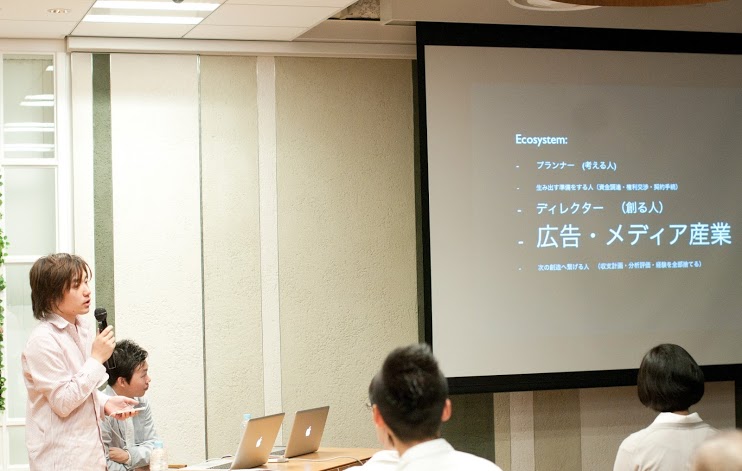

プロデューサーの役割の話に戻ります。一般的な企業広告などの創造のプロセスはこういったものに分かれます。

・考える人

・生み出す準備をする人

・作る人

・それを知ってもらうための活動

・次への創造へつなげる人。

まず何をやりたいかを考える人がいて、クライアント・お客さんがどうしたいかという話に考えるプランナーがいます。そうして納期を決めたり仕様を決めて、「作ります」という契約を結びます。そして、契約が締結されると、実際に制作活動が開始して、何かを生み出す・作る事が始まります。広告やコンテンツの場合は、それを知ってもらうための活動としてプロモーションや宣伝、広報活動があります。そして、そういった取り組みをした時に、最終的なコストや時間がどれ位かかったか、どれくらいの効果があったのかを評価し、次の活動につなげる人。これが主な流れです。いろんな会社で言われるPDCA(改善のサイクル)というのは役割ごとに見るとこんな感じです。

広告市場は年間5兆円~6兆円と言われています、その中で色々な役割の人が動いています。国内ではこの市場で大きい会社が2社あり、普通広告をやりたい人はこの2社かテレビ局にいくという話になりますが、実はインターネット上での創作という視点で見たとき非常にバランスが悪いのではないかと思っています。実際モノを作る中ではバランスが取れていないと良いものが作れないはずです。例えば、料理をするときに素材は1級の物を使っても調理方法や接客、店内の衛生状況がめちゃくちゃだったら美味しくないと思うと思います。

広告も同じように、そのプロセス全体の流れを最適化するというのが大事で、特にインターネットの場合は、モノを考えて、準備して、作って、発信して、その数値をもとに評価するという事が、実は一人でできるようになったのです。

インターネットのコンテンツ、創造のサイクルというのは、収斂しようと思うと最終的にある一人のパソコンの中で全工程が回ってしまいます。なので工程を分離すること、工程ごとに評価するというのは難しいのですが、そこをより注意深く全体的なバランスを見ている人が少ないのではないかと思っています。

例えば広告志望の人はプランニングだけが好きな人が多いのではないか、とか、専門学校や芸術大学から入った人はディレクターという制作ポジションに固執している、とか。最終的にはやりたい事ばかりが膨らんで誰もお金の話をしなかったり、作ったあとに作りっぱなしで置く場所がないとか、展示は考えてなかったということが良く起こってしまい、これはバランスが悪いだけということになってしまいます。

僕がなんでこんな事をやっているかというと、たぶんおせっかいなのではないかと思います。僕も作りたいです。いろいろアイディアが湧いて、いろんな人に会ったりいろんな場所に行くと、"こう作りたいな"と思うのですが、実際作る作業を自分一人でやることに僕は喜びを感じないのです。その工程を担う最適な人とチームを組んでやっていきたい思いが基本的に今のスタンスとしてあり、それは僕の価値観や人生観に繋がっていると思うのですが、僕は飽きっぽいんですね。先ほどの工程をやっているとだいたい飽きるのです。

それなりに技術的な基礎がわかってくると、だいたいのアウトプットの想像ができてしまいます。予想外の事が起きないので、それをセレンディピティ(思わぬ掘り出しものを見つける才能)というのですが、要するにつまらないんですね。予測できることが生み出されても全然面白くないと思っています。とにかく一人で制作のサイクルをまわすのはものすごくつまらないので、才能を持ったディレクターと一緒に役割分担をしてやってきました。

彼が得意なこと、やりたいことを知るほど僕の仕事(プロデューサー的な役割)がないと面白いものが生まれないのではないかと思い、そこを意識してやっています。作る部分というのは、一緒に作っている仲間のスキルや感性とかをとにかく高める事に集中します。

何か制作のヒントになる事があれば情報をシェアしたり、そこにかかるコストを負担してみたり、機材を新しくしてみたり...そんな事をやっています。さっきのプロセスの中に、生み出す準備をする人、と小さく書きましたがここをしっかりやる人がいないと良いものが生まれない、回らないと思っています。

僕はジブリの鈴木敏夫さんという人のポットキャストを良く聞いているのですが、鈴木さんも同じような事を言っています。「俺も作りたいけど、宮崎駿監督も高畑勲監督もあまりに自分より作りたそうで、あきらめた」と話していました。

なのでプロデューサーの役割というのは、結果的に猛烈に作りたい人、感性が魅力的な人をどれだけピックアップできるかというところにかかっているのではないかと思っています。繰り返しになってしまいますが、工程のバランスをとる人ですね。

もしかしたら芸術肌っぽい友達がいる人は良く感じるかもしれませんが、没頭してモノを作る人はひたすらそれだけをやっちゃうんですよね。どんなボロボロのカメラでも写真が好きなら撮りまくる...飽きっぽい僕にはそういう生き方ができないので、「優れた感性があるんだからもうちょっと良いカメラで撮ったら?」とか、「あまり人が行っていない希少なロケーションで作品を撮ったら話題になるのじゃない?」というバランスを考えます。

自分でも余計なお世話だと思うことがありますが突出した創造力を持った人は、バランスが悪い人がけっこう多くて、それを何とかしたい、一緒にやってみたい、と思ってしまうんです。本当に不思議ですが僕には偶然"この人は絶対に映像を作るべきなんじゃないか"と思えた人が身近にいたので一緒にやっている感じです。長くなってしまいましたが、現在プロデューサーとしてやっている事というのはこんな感じです。最後もうひとつ動画を出して終わりにしようと思っています。

【HIRATAs HATS】

帽子デザイナー 平田暁夫 の展示 スパイラルにて実施 イッセイミヤケ、佐藤オオキなどとのコラボレーション

◆続いて、モデレーター土谷さん、成瀬さん、井野さんの3人によるディスカッションに入っていきました。

「次につなげていく創造性」

土谷:

ありがとうございました。本当に面白かったですね。

まず、僕からお二人に質問があります。

井野さん、最後の「次につなげていく創造性」というところがありました。契約をしていく、準備をしていくというところで、次につなげて行くために何をしていくのですか?

井野:

一番わかりやすいのは、「自画自賛」です。できたものに対して「これすげー!」とひたすら言う事が大事です。実際そう思っているのですが、自分たちのチームで作って来たモノが、その表現において一番自信のあるものをいつも突き詰めています。

楽曲に関わる人間、撮影に関わる人間とか、みんなが一番良いという状況になるまで、ひたすら待ったり調整する作業をしているので、完成した時にはすぐにみんなに見てもらいたいんです。なので、僕は会う人会う人に見せるために、4台のi-podを持ち歩いて見せる事をしています。

もともと大企業を相手にして、インターネットの事業開発ばかりやってきたので、映像の方は経営者の友達に言わせると「完全に趣味だろ!」と言われるのですが、自分が事業コンサルティングをやりながら始めた仕事で、そういう時に事業コンサルティングをしている間はこういった映像は必要ないのですが、デジタルのサービスなどのコンテンツは事業サイクル・生産のサイクルはすごく短く、マイクロサイトというよくキャンペーンサイトなどがあると思いますが、3ヶ月などで思いを込めてつくったサイトが消えて行く世界が僕は許せなくて、情報もデジタルだからしっかり残せる、もしかしたら作ったものを5秒後にブラジルの人が見てくれるかもしれないですよね?そうすると情報の鮮度が大事で、それを失わないようにひたすらこうやっています。ソーシャルメディアのセミナーなども良くやっていますけど、もともと自分がインターネットの世界に関わりだした約10年前から、モノができた瞬間に次それをどうつなげるか?それにお金を出してくれる人を見つけるか、そこに協力してくれる新しい仲間を見つけることは、自然にやっていたことです。

インターネットはすごく面白くて、まだまだハードウェアなど僕らの技術も追っ付いていない2006年くらいにも、高尾山や横浜などで同じようにやっていたら、スペインのテレビ制作会社から連絡があって「東京のカルチャーの映像が欲しいから撮ってきてくれないか?」とYouTubeでメッセージがあったりしました。こういった体験があって続けてきたことなので、出せば次に繋がるということは何となく体感してきたことですかね。

土谷:

なるほど、今やっとわかりました。

次につなげるというのは、自分たちの仲間が次のチャンスを取って行く、そこにつなげていくということですかね。

井野:

そうですね。結局その中で、編集の技術がすごいと思えば、たぶん次に編集を頼まれるだろうと思います。

土谷:

自分たちの中で「自画自賛」というのがやっと腑に落ちました。

自分たちの活動をいかによく見せていくか、そして伝えていって次のチャンスを掴み、自分たちが思っている事を実現していくために、また信じている仲間たちと一緒に作れるチャンスを広げていくというのがなるほどなぁと思いました。

もうひとつ、井野さん、地域に行ってとりたい映像を撮ってくる、これはクライアントなしで撮っているのですよね?

井野:

はい。正確に言うと、いくつかクライアントがついているのですが、クライアントは、どちらかというと「僕らがやりたいようにやって良い!」という人しか受け付けていないです。先ほどの「草津」は完全に自主制作です。それを出して「これすごい良いよ!」と行ったら、鎌倉の市長さんや京都の観光課の方が「うちにも来てみませんか?」というオファーをもらったり、「ファムトリップ」というメディアツアーに呼ばれて、この間までティカットというアフリカ開発会議が行われていたんですが、そこでのケニアの大使館ブースの映像も作っていました。こういった事をやっているとケニアの民間企業や政府組織の上の方からも最近ですが、オファーが来るようになってきました。こういった仕事は直接受けてやってしまおうということが起こっています。

土谷:

そこのメンバーたちは、クライアントがない場合。みんなノーギャラで動くわけですか?

井野:

これはすごく大事な点だと思うのですが、僕は絶対に対価・ギャラを払います。学生でも、いくら経験がなくても、対価のない仕事っていうのは次の意欲に絶対に繋がらないと思っていて、もともとなぜ幼なじみと一緒にやろうかと思ったのは、彼は大阪芸大という映画を撮る人がいっぱい巣立った大学の映像学科に所属して、まさに映画を撮る人材を教育する機関にいたのですが、結局、どう考えても同世代で映画を撮れるようになる人材というのは事業環境からしてもいないです。

そこに突っ込んでいくのは見ていられなかったのです。実際に映画の現場の仕事を何度か受けたのですが、当たり前にノーギャラでという話があったり、全ての雑用を押し付けてくるのです。昔はちゃんと映画の世界には黒澤組などといったように家族の仕組みがあって、「あご足」と行ったりしますが、ちゃんと飯代やタクシー代を親分が持っていましたが、今の時代はないようです。学生をノーギャラで現場にアテンドしていくことがあって、単純に言うと労働基準法違反ですね。

僕は、経営者としてそれを許容できなかったし、仲間に対しては僕が仕事取ってくるからと思うし、実際にそれであきらめて行く人がすごく多いと聞いています。専門学校や芸大を出て、映画やテレビの現場に行って、ひたすらボコボコにされて帰る時間もなくて、何でこんなことやっているんだろうと潰れていく同世代を見て来たし、今もたまに見ますけれど、すごくたくさんいて、今ある業界はこういったものです。

土谷:

今もコンサルティングをしているのですか?

井野:

はい。結局、映像とインターネットの配信や広告技術を組み合わせて、何か提案するときというのは、なかなかその両方の話をできる人がいないのです。しかも、実際にクライアントやマーケットが海外だったりすると一緒に行かなくてはならないので、大きい会社にいる人は、とりあえず打ち合わせで海外にいくのは難しいと思うのですが、僕の自分の会社は自分で収支を見ているので、「行ける!」と思ったら、ポーンと海外に行ちゃうんです。今日も徳島で取り組んでいる環境事業の事例をアフリカの人たちに「視察しに行く?」と言われ先ほどまで徳島県にいました。普通のサラリーマンだったら、ふざけるな!という話になってしまうのですが、僕はそれはできることで、やるべきことと一致しているので、どんどん行っちゃうという感じですかね?

土谷:

映像を創るというのは、いろんな人たちが来て整備をして、そして最後繋げて、次に繋がるものを作って行き、世界に広げて行くということですが、これ自体はビジネスなのですか?それとも、ビジネスはコンサルティングで、これはそうじゃない活動、違う目的を持って動いているのですか?

井野:

よく「事業」という言葉について考えるのですが、特にインターネット企業で起業したい人たちは、事業のことあまり考えてないと思います。

例えば、ソーシャルアプリ、モバイルアプリでなんか設けたいという人はたくさんいるのですが、僕はそういうモチベーションで会社を作ろうとか、そこで働く仲間を集めたいとは思えなくて、今までの業界の流れを見ていると、事業環境が変わりやすい世界なので、短期的な視点で収益化の計画を立てるとかなり無理がくるんです。

実際ITの業界というのは、所詮、制作の現場も、システム見ているようなエンジニアたちも、すごい確立で鬱とか労働環境に不満を持って退職していっているのではないかな?と思います。モバイル系の某社の辞職率が高いという話もあるし、身近にも特に4月になると「退職しました」というメールがすごい来る業界ですね。

土谷:

さぁみなさんどうでしょうかね。ここを突き詰めて聞くよりも、単純に井野さんの(今まで経てきた人生の)背景が気になりますよね。ちょこっと今回のテーマに戻しましょう。 成瀬くんはたくさんの人にあって、世界を歩いて来て、この井野さんにあって日本を変えるひとりだ、君のいうロールモデルだと思った所、出会いはどんなカタチだったのですか?

成瀬:

出会いはうちの「CiRCUS」の5人のメンバーのひとり、青木というのが、facebookを使って世界を周り、いろんな人に会いながら自分のブログで発信をしています。そのブログはものすごいPV数を誇りながら、自分で電子書籍を作って売ったりしていて、旅というところでは一番発信力のある子がいます。

じつはその子が実は、井野さんの「augment5」に入りました。その理由は、僕が年末、動画による発信はとても力強くなると思っていて日本の事を発信するため、いろんな動画を探している中で井野さんの動画に出会いました。僕は井野さんの動画に3日くらい感動して見続けていて、それを青木くんに教えたら、「僕、この会社に入りたいです!」となり、青木くんと井野さんが会い、井野さんと僕もそこで会ったのが一番最初のきっかけでした。

土谷:

僕の感想です。1960年のアメリカにホールアースカタログというのがあったのはみなさんご存知ですか?スチュアート・ブランドが作ったものなのですが、テーマは消費社会が進んだアメリカのカウンターカルチャーで、自分たちの生活を取り戻していこう、自分たちの手で暮らして行こうという自給自足の動きで、まさにパーソナルコンピューターは国家のIBMに対して、自分たちの手で情報を得て行くというそういう仕組みが必要なのだとしていくのです。

このホールアースカタログに書いてあることは、すごく日常の事です。たとえば、産院ではなく自分で子供を産む方法、家を自分で建てるにはなどを、バックミンスター・フラー というとても有名な建築家などがその方法を記したりして、自分たちの力で生きるためのノウハウ、ガイドブックを作るわけです。そして、そこに賛同する人たちがヒッピーコミュニティをつくっていって、自立していく、つまり、国家に頼らず自分の力で生きていくということをするのです。それとこの話はそのまま続いていって、ヒッピーコミュニティは30年、40年と経ち、そこで成熟していくのですが、そこには課題がいろいろとあって、その人たちは第2世代として今新しい動きをしているように僕は理解しています。

成瀬くん達はこの本から引用していることがあって、今の日本で起きていることは当時にすごく似ているのではないかな?と思います。成長経済が終って、消費社会の絶頂期にいた日本が、経済の下限や少子高齢化などがあり、成長また消費に対しての疑問を持ち始め、自分を取り戻そうとしているその動き。まさに彼らは現代版ホールアースカタログを作ろうとしているのかな?という気がしています。成瀬くんの作った本も、旅行に行くためにはどうしたらいいの?というすごいわかりやすい本で、ここに行くにはどうしたらいいの?とか持って行くものは何か?というまさにカタログでした。

成瀬:

その自給自足というのが僕が海外を回った中で大きく感じたことで、ノマドや起業家だったり、まさに国に頼らず、国に頼るより自分たち時代を作って行く、もしかしたら、国という文脈さえもなくなって行くのではないか?というところで、自分でビジネスを起こす、それは自給自足という言い方をしているだけ、自作自演という言い方をしているだけなのではないか?というのもあります。

そこで一番大事なのは、潮流に乗るのではなくて潮流を自分で作る。ではどうやって作るかといえば、自分で動いていって自分でステージすら作ってしまう、そこで演じることがまさに自作自演だと思い、そういった方々が多かったように思います。

例えば、今回エジプトで革命がありましたが、その先導している人たちも若者が多くて、そこの一人は、まさに国に頼らずに、今エジプトのカイロの近郊で自給自足のヴィレッジを何十個も建てていたり、新しい生き方の模索というのをうまくビジネスまで消化してやっている人たちもたくさんいます。僕もこういった人たちに30カ国まわっているなかで、「みんなが繋がっていた」ということに気づき面白いなと思いました。

世界中で活躍しているシェフ、デザイナー、クリエイター、起業家、ビジネスマンなどの分脈にとらわれず、時代を変えて行きたいという人たちは、みんな繋がっていて、僕がそういった人たちに出会うのは非常に楽という言い方はおかしいですが、人の紹介で会う事ができました。僕はその時に、「なるほど!これが個人が世界と繋がる!」ということだと思いました。それが僕が一番旅で大きかったことです。

土谷:

自作自演、自給自足は似ているようでずいぶん違うことなのかもしれません。

自作自演という意味で、井野さんの話はとても繋がるように思います。

みなさんも質問があればいかがですか?

自分たちが一番いいなぁと思えるカタチもの

参加者(大学生):

井野さんに質問です。

いろいろと井野さんの動画を観てきました。先ほどの草津と美濃の動画、100回くらいみました。とても奇麗だと思いました!見ていて感じた事は、日本の字幕なども出てこなく、最初から日本にいる人にも世界にいる人にも普遍的に観て欲しいとう風に作られたのか?と感じました。一番最初に動画を撮ろうとした時に、対象として考えていた人たちはどんな人なのかな?ということと、今、日本の地域を撮っていると思うのですが、今後、世界いろんな地域を撮った動画を作ろうとしているのですか?そのヴィジョンを伺いたいです。

井野:

最初の「質問の対象」に関してですが、幼稚な答えになってしまいますが、最初はただ面白くてやっていただけです。幼なじみが映像の道に進みたいと知って、彼が撮っている映像を観てもらいたいと聞いて、映画を作っている人に多いのですが、「自分の映像をネットで流してくれるな!」という人が多いです。

それは、スクリーンの大きさ、映像の画質、音響などが全然本来のものと違ってしまうのです。今はいろいろありますが、当時は解像度640とかのパソコンで、そこでフルスクリーンを観ると映像が半分崩壊されたような状態になります。映像制作者は、そうしたカタチで観られることにすごく抵抗を感じていたし、プライドがそれを許さないというものがあったようですが、僕たちは関係なくて、観てもらって反響があった方が嬉しいから、出そうよ!とやっていました。

その時、僕は今、文化圏や人種、国境を突破するという思いでやっていますが、こういったものは入れませんでした。それで十分伝わるとおもっていたので。あとは、日本人に向けてやっていたわけではなくて、本当は自分たちが一番いいなぁと思えるカタチのものをとにかくオンライン上にアップしてきただけのものです。なので、最初は対象はなかったです。ただ最初にお話していたスペインの放送局など具体的にあると、ではドイツの放送局に営業したら、同じように仕事を依頼してくれるかも?とか、そういうことを思いつくじゃないですか?そうしたらドイツの放送局のメールアドレスに動画のリンクを送りまくるなどを行って、10年やって来たらこうなってきました。

2つ目に質問なのですけれども、日本の映像は撮っています。でも今年に入ってからは、半分くらいは海外に行っています。最近までやっていたティカットのメディアの戦略、コンテンツの制作を仕事として請け負っていたこともあるし、それは去年から動いていたプロジェクトで、僕と都市開発のプロジェクトに関わっていたんですが、「環境負荷を一切かけない住宅ユニット」というのを開発しています。

そのプロモーションを国内・国外むけのものを全部考えてやってくれというのを仕事として受けていまして、2月と4月、それぞれ2週間くらいケニアに滞在して撮影をしたり、事業のパートナーさがし、政府系の資金団体へプレゼンするというのも全部同行して、一緒に事業を動かしている感じです。あとは、映像を観ていたら出てくるかもしれませんが、南米のマラソンレースに同行してチリの方に2週間くらい行き、帰りに先ほど話をしたVMLという会社はニューヨークに支社があるので、ニューヨークの人たちとも同僚なので一応挨拶をして2、3日振興を深めて帰ってきたりしました。

今の時点でも半分ぐらいは海外にロケに行っているかなという感じですかね。日本の地域もすごい面白くて、今日も徳島県の上勝町に行っていたのですが、テレビ、テレビとかで「いろどり」という会社とか有名なので面白いのですが、そこもエコサニーテーションとかといって環境に付加がかからない自然循環の取り組みをやっていて「ゼロウェイスト」というプロジェクトが動いていて、その関係者や町長と会ってということをやっているのですが、結局それも日本とか海外というのはあまり関係なくて、地球にとって良い事をやっていたりすると、それを日本のメディアで騒がれるだけじゃなくて、海外にも伝えた方がいいので、それを役場の人や「いろどり」の会社の人は高齢の方が多いので、ネットのことや海外の人がこれを見てどう思うか?というのはあまり感覚としてわからないのですが、僕らだったらいきなり事業の事を字幕を入れて説明することよりも、とにかく素晴らしい自然がそこにあって、それを維持するために今日本にどういう技術があったり、どうやって発展してきたテクノロジーであるかをとてもシンプルに伝えだけで、海外の人にとってそれがすごいインパクトになったりするので、両方やりたいなと思っています。

参加者: 井野さんのお話にあった、次の創造へつなげる人の「経験を全部捨てる」という部分を教えてください。

井野:

気づいた人いるのかな?すごい嬉しい質問だなと思っています。

別に入れなくても良かったのですけれど、ここに来る数分前に書き込みました。

次の事を何かやろうと思って、出力するもののカタチが見えて、世に出したあと、例えば映画。カンヌで賞を取るなどやった事への評価が着いてくるとおもうのですが、最近になって僕はそれが怖いと思っています。

自分のやったこと、経験によってそれが定義されていく事は社会的に見るとすごく重要なのですが、一方でそれはすごく怖いと思っていると思っていて、それを自ら捨てるという考えです。映画監督や科学者などで、ノーベル賞を辞退しているなど...、僕とは全然違うし、狙ってやっていることではないのですが、いつかめっちゃ欲しいと思うかもしれませんが、最近取材がオフィスに入ってきたり、次ぎにやる事をいろいろ聞かれたりするんですが、なんかかっこつけようとしてしまうのですよね。

自分がやってきたことだから自信にして良いんですけれども、自分自身を見失うことで、その可能性をすごく狭めているというか、発想が起こった事というのは何かアウトプットするまでに何か考え抜いて起きていることなので、過去の自分に対しての評価なのですよね。ですので、次に何をやるの?といった時に自分を再定義する作業というのをすごく意識してやります。

そのときに海外や、日本のど田舎に言った事がヒントになったりしています。草津温泉もそうです。あの映像を見て草津に行った人もいますが、別に感動しなかったよ!という人もいると思うんですよね。でも僕らは実際に行って楽しかったので、体験に対して先入観を持つ事、取材でもたまにあるんですが、北海道に行ってカニを別に食べなくても良いし、草津行って温泉に入らなくても良いし、熊本行って馬刺しを食べなくても全然良いんですが、なんか「馬刺しでしょ?」という話になったりします。ケニアも市場性の伸び、消費、エコというのは、東北のインフラが破壊されてしまった状況と似ていると思っています。

ケニア行ってくると言ったら、「ライオンに気をつけろ」とか言われますが、ナイロビにはそんなにいないです。イメージばかりですよね。ビルばっかりでみんなスマホを持っているような場所です。さらにイギリス領だったので靴とYシャツは奇麗にしろという事をすごい言っていて、ビシっと背が高いアフリカ人がバリバリ仕事をしているのです。たぶんそういったイメージはアフリカといった時にほとんどないと思います。

そういうのを僕が伝える意味はすごく大きいかなと思っていて、実際行っているからそういった先入観はほとんど壊れているのですが、もし、自分がアフリカに対して貧困とか経済援助とか動物見に行くという意味で案件の相談が来ていたら受けていなかったと思うので、何があるかわからあいけれど、行ってみようという感じで仕事になった感じです。すごい難しいと思うんですが、どういう仕事をしていても、1回1回プロセスを切るというのが大事かと思います。

日本に潜在的に埋まっているポテンシャル

土谷:

井野さん、最後、どう日本の事を考えますか?

井野:

僕もすごい悩みながらやってきたのは事実です。所得の分配率や日本の制度設定ですね。日本の制度設計を見れば見るほど、そして実際やって来た人の話を聞けば聞くほど、矛盾しているんですよね。地方の経済もそうです。上勝町はやるべきことをやっているだけだと思いますが、もともと日本は戦後からこういったシステムが入ってきてしまいました。

日本は小さい暮らし単位で会って、そこに調和があって、技術者、食べ物を生み出す人がいて、小さく小さく循環していたものが統合して管理するようになっているので、ちょっとおかしくなってしまっているのではないかと思っています。今、上勝町やアフリカの都市開発のヒントになっているのは、40年前の日本の田舎にあった江戸時代の資源循環のモデルにどれだけいまのテクノロジーを持って快気できるかという事です。

そういう事を知って行くと、海外にいって帰ってくると良く思うのですが、日本には文化、技術がありすぎるということ。とにかく日本に潜在的に埋まっているポテンシャルはものすごく高いんです。それは今の資本主義の経済の仕組みとすりあわせなくても良いものだと思います。もともと会った者を誰からやめようと言ってやめたことで、やめなくても良かったことはたくさんあった話になるのですが、なんとなく公共事業をやって、高度成長の時には、みなが生活のコスト以上のお金を持ってみたりしました。

今は、公共投資してしまったものを維持することに首しめてしまっていたりするんですよね。そういうことを考えると、僕は何が成功なのかわからなかったりするんです。いろんな事業に関わりながら時代に一番合った事業を生み出したいといつも思っているんですが、その時にITというのはものすごい強力な武器になるんです。それこそ国家感や金融を変えていくのかもしれないけれど、やっぱり抵抗というのがあって、二者択一を迫るか、昔みたいに国家と対立するというのも、感覚としてパッとしないですよね。日本人と言い切るのも変だし、日本最悪と海外に出ちゃうのも寂しいしという、日本って中立性の文化がもともとあるんです。

オタクカルチャーやコスプレもそうだと思います。海外の人が見ると、「男なの?女なの?ゲイなの?」というように定義しないと落ち着かないのですが、日本はコスプレをしている友達を見ても楽しそうだなくらいにしか思わないんです。しかし、キリスト教の宗派がある人から見ると、絶対に許され合い行為をしているんじゃないか?ということがあります。要は、都会にいても田舎にいても、日本にいると視点が狭まってしまうのではないかな?と思います。

成瀬くんの話もとてもいいなと思っています。僕は旅に出るのに目的を持つのもすごく大変だなと思っています。自分の経験をもとに目的を見いだしていかないと、無理矢理目的を作ってもハリボテみたいになってしまうと思うので、それを成瀬くんがどううまくやってくれるのかな?というのは楽しみです。僕自身もなんとなく5〜6年海外に行き始めてわかったことがあるので、国内・海外という定義ではなく、普段自分が属しているコミュニティから外れるところに行って、タクシーの運転手さんとどのくらい話ができるかなどで、個人的にモチベーションを持って今日も上勝町で挑んできたんですが、そういうのもすごい面白いので、こういうことは日本は特に楽しいのではないかと思います。

引き出しはあるけれど、誰も開けてないよという部分がたくさんあって、都会だとそれを開けるのは大変ですが、田舎だとめちゃくちゃ楽しいですよ。 そんなことを思いました。

土谷:

ありがとうございました。とても魅力的な2人、そして「CiRCUS」の5人です。また機会があればお話を聞きたいと思います。3*3ラボは国内外で活動している人を我々も支援したいし、一緒にできる事があればしたいと思います。

今日成瀬くんにリュックサック革命の話をして欲しいと話して、井野さんをよばれたことはすごく必然的なことだったと思います。

新しいがたくさんあるし矛盾もたくさんあるのだけれども、常に想像していくという作業は、経験をどれだけ捨てたり、新しいものへの領域をどれだけ広げて行くのかということであり、旅というのはとてもクリエイティブなんだなぁと思いました。

またクリエイティブな環境を創って行く事なのかもしれません。移動する事、時間を越えていくことというのは、まず旅する事でいろんな感性が生まれ、知らなかったことでいろんな発見があり、感動が生まれるんだと思います。

(以上、講演の内容より抜粋)

スタートしたばかりのリュックサック革命、そして、海外に出る事、個々が海外にいるという感覚、さまざまな刺激あるお話を伺ったセミナーでした。

リュックサック革命 〜10000人の日本人を世界へ輩出する〜

ゲスト:

成瀬 勇輝(なるせ・ゆうき)

(circus代表,ノマドプロジェクト代表)

井野 英隆(いの・ひでたか)

(augment5 Inc 代表取締役社長,VML TOKYO (WPP) デジタルコンテンツディレクター)

5月15日に、テーマのある旅をする、若者を増やすプロジェクト「リュックサック革命」スタートさせた「CiRCUS」。メンバーはみな20代で旅にテーマを持ち世界をまわった若者たちです。今回はCiRCUS代表の成瀬勇輝氏とデジタルエージェンシー「augment5」代表 井野英隆氏にお話し頂きました。そして、これからの日本の未来像について、また、今、日本は世界の中でどんな役割があるのかをみんなで一緒に考えました。

***********************************

(以下、講演の内容を抜粋)

土谷:

成瀬君には、前々から「リュックサック革命」の話をして欲しいと依頼をしていました。 彼はとてもユニークな人です。まだ始動したばかりの「リュックサック革命」が今後どういった方向を目指して行くのか、今日は皆さんと一緒にじっくりゆっくり聞いていきたいと思います。

成瀬君は世界中を旅してきました。そして日本変えてゆくリーダーを見つける、また育てていく、そしてサポートしていこうとしています。その趣旨については僕なりに理解をしているつもりです。今日は、成瀬君から話をしてもらったあとに、もうひとりお話をしてもらいます。それは、まさに今、世界と日本を変えて行こう、つないでいこうと活動をしているひとりであるプロデューサーの井野さんです。井野さんの活動を聞いた後は、成瀬君、井野さんの2人を交え、一緒にディスカッションをしていきたいと思います。

12歳の頃に観た「80日世界一周の旅」という映画

成瀬:

今日は、海外や旅、そして世界に出るという文脈の話をさせていただきたいと思います。

海外に行った事がある方はどのくらいいますか?そして留学をした事がある方はどのくらいいらっしゃいますか?今、日本人のパスポート保有率は人口のおよそ4分の1と言われています。

高齢社会になったこともありますが、この数字からもわかるように、日本人の若者の中で二極化が起きています。それは海外や世界に興味のある人と全く興味がない人の2極で、僕はそこをつなげるような事をしたいと考えています。

今日のイベントタイトル「リュックサック革命10000人の日本人を世界へ輩出する」にもありますが、僕の活動の「リュックサック革命」というものに今日の話は向かっていきたいと思います。

世界にいこう、と思ったきっかけとなったのは、12歳の頃に観た「80日世界一周の旅」という映画で、世界の文化や世界一周が80日間でできるんだということにカルチャーショックを受け海外に興味を持ちました。そしてその後「金持ち父さん 貧乏父さん」という本と出会いました。僕の幼心の中には、海外に出る、海外で仕事をするというのがあり、そこから英語を勉強したり、資金を貯めるという中学・高校時代を過ごしました。そして自由となる大学生になったすぐ、1年2年の時にアメリカや東南アジアをまわりました。車でイージーライダーのようにカリフォルニアをまわったりもしましたが、ある時に、海外でロケーションを観たり、美味しい物を食べたりする感動が薄れてきてしまい旅に興味がなくなってしまいました。

そこで旅をやめ、大学3年生の時にベンンチャーでWEB制作や音楽レコード会社の立ち上げを始めました。そのベンチャーの分野で海外に興味を持ち、出て行こうとしているのに実際に出ているのが少ないのは、海外に出るロールモデルがないという事に気づきました。

そして、海外に出て仕事をしている人や、グローバル経済人という人たちと僕の間には大きなギャップがあること感じました。僕とそういった人の違いというのは、海外での経験やビジネスを学ぶというところが圧倒的に足りないと感じ、ボストンに渡り、起業家になりたい若者などが世界中から集まる「BABSON COLLEGE」という大学で勉強をしました。

そこにはたくさんの企業家が講師として来ていました。Zip car 創業者や、twitter創業者、VCのそうそうたるメンバーが集まっていました。 3年半前くらいに「ノマド」というオフィスを構えず世界中どこでもビジネスをする人たちや起業家が取り上げられていましたが、こういう人たちがこれから増えていき時代をつくっていくのではないか?と言われています。

そこで、そういった人たちに会いながら旅をするのは面白いのではないかと思いました。それと同時に、世界中から学生が集まる街のボストンで、東南アジアや韓国から学生がたくさん集まっていたのですが、そこにあるバブソン大学には韓国人が150人いたのに対し、日本人は僕一人だったことに、日本代表のような感覚を持つ反面、こんなに日本人が少ない事に寂しいという感情を抱きました。

そこで、僕が日本の若者だったり、世界に出る人を増やす事ができるのではないか?と思いました。世界中のノマドに会いに行く旅とこの思いがうまくリンクをして、それが去年まで1年間やっていた「ノマドプロジェクト」という活動に繋がります。

世界中の起業家やノマドに会いながら旅をし、そういった人たちにインタビューをして、ビジネスモデルやどういった思いでやっているのか?というのを聞くある種自分の修行のため、もう一方で、ビジネスのロールモデルをウェブマガジンで日本の同世代に発信することで、世界にでるきっかけを作れるのではないか?という思いで30カ国をまわり500人以上の人にインタビューをしました。

もちろん良いところばかりではなく、お腹が弱くて4回も入院をしてボロボロになったり、起伏の富んだ旅ではあったのですが、時代を作るような人たちにお会いして「ノマドプロジェクト」の英語版・日本語版でメールマガジンの発信をしていました。

「個」が世界と繋がる時代

去年の8月に帰国しましたが、僕の中で2つの大きな変化であり気づきがありました。1つ目は、ノマドにあって行く中で個人で活躍している「個」が世界と繋がる時代だということの気づきでした。

実際に旅をしてきて思ったのですが、ネットの発達で今の時代は行きたいところには行ける、会いたい人にも会える、それが簡単にできるということです。その一方で、ギリシャの危機だったり、サブプライムローンだったりという問題が、地方の人事に影響する時代になっているのも感じました。

そういった考えで見ると、「世界に出よう!」というより、「世界にもういるんだ!」という感覚が強いのだと思います。それはどこにいても同じだと思っています。ただそういった世界で時代を作ろうとしていた人が実際にやっていた事というのは、自分で潮流をつくること。

僕は今の時代に潮流ないと思っていて、世界地図をバッと広いて「ミャンマーが今時期だ!」と行くのではなく、実際に潮流をつくっていくことが非常に大事だと思っていて、個人個人がちいさな分子で動いている事が多く、潮流を見極めるのは難しいと思っています。そうであるならば自分で潮流を作る、それはまさに自分で動く、自分でステージを作って演じる事が大事であり、そういった活動をしている人たちがfacebookやネットを通じて新しいビジネス、時代を作って行くと思います。これが1つ目に感じた事です。

日本の違いを世界に発信する事

もう1つ感じたことは、「日本が大好きになった」ということです。

よく海外に出ると日本が好きになると言いますが僕もそうでした。まず日本のパスポートの力が大きく、「ビザ」がなくても入れる国が多いのです。インドやバングラディッシュはビザを取る事がむずかしく、2ヶ月3ヶ月かけないと海外にすら出らえない人が多いのですが、日本のパスポートを持って行くだけで入国審査もスムーズです。

それは僕らのずっとずっと前の世代やおじいちゃんが作り上げてくれた財産で、これがあるから今の日本があると思い、感謝と大好きという感情になりました。しかし、大好きになった一方で、世界と大きく違うところがありました。僕はそれを「差と違い」と考えているのですが、実は技術差だったりキャッチアップできるものを僕は「差」だと考えています。

例えば、製造技術が高いところは差だと思います。「違い」というのは、ホスピタリティだったり、哲学、ライフスタイル、言語、宗教で、日本と海外はこの「違い」が非常に大きいと感じています。ホルピタリティ、アミニズムをはじめとしたこういった違いというのは、これからの世界の価値だったり世界の多様性を必要とする中でこの日本の違いを世界に発信する事はとても大事だなと思っています。

こうして活動をしてきて今日本でやっていることは2つあります。

1つは「ジャパンエクスポ」です。こういった日本の力や価値を世界に持って行けるように、世界中の展覧会・万博を広げていこうと思っています。今年の末にロサンゼルスでやるのですが、日本の価値を伝えられるような企業と一緒に世界に持って行き、出店ブースで日本の力、日本の企業、日本のコンテンツを発信できるようなプラットホームを立ち上げています。

「リュックサック革命」とは

長い前置きになってしまいましたが、ここから今回の趣旨「リュックサック革命」の話に入っていきます。これは今5人のメンバーでやっています。今日はその1人のメンバーが来てくれています。彼の名前は「大村くん」。彼は2年前に世界中の大学を回って「世界中の大学を回るプロジェクト」を第4期目までやっています。実際に旅にテーマを持つ5人のメンバーで「CiRCUS」という団体を立ち上げてみて、新しい旅や留学の形、世界に出て働いて行くことはどんなことなのか?というまさに世界との関わり方というのをアップデートして発信する事に取り組んでいます。その第1弾として「リュックサック革命」とをやっています。

「リュックサック革命」とは何かというと、1950年代のアメリカでジャックケルアックという人が唱えた革命です。

第二次世界大戦が終って資本主義が台頭している中で、労働・生産・消費という枠組みの中にとらわれると言う事に閉塞感を感じ、そういった流れをどうにかして打破できないのか?という中で、ジャックケルアックがこの革命を唱えました。若者がリュックサックを担いで世界に出ていき、秘境だったり未だ見えていない新しい世界を見る事によって新しい視点をもった若者がアメリカに戻って来た時に、アメリカを変えていくというヴィジョンをもっているものでした。

このムーブメントは1960年にヒッピーに受け継がれ、このヒッピーを先導していったのがジャックケルアックでした。このヒッピーたちが、ヒッピーコミュニティというのをいろんな所に立ち上げていき、カリフォルニアに集まったヒッピーたちが実は、インターネットを実生活まで見いだした。

つまり、国、軍が所有していたものをパーソナルコンピューターにしようという動き。そのヒッピーコミュニティにいたのが、スティーブジョブスだったり、今広がっているインターネットカルチャーはこのカリフォルニアから生まれたものでした。その元をただしていくと、1960年代のリュックサック革命は、壮大なドラマのようなヴィジョンがあるのですが、この革命にはそういったところがあるのではないかと僕は思います。

そして、このリュックサック革命を21世紀の日本にアップデートする事ができるのではないか?というので、今僕らが活動をしている話に移ります。

5月15日にスタートしたのですが、ひとことで言うと「世界にテーマを持って出て行く人を増やして行き、1万人そういう人たちが世界に出ていくことで新しい日本を見つけることができるのではないか?と唱えています。この内容は僕の著書に書いてある「旅にテーマをもってく」というもので、世界中の侍を探しにいく、子供施設を回る、イケメンをハントする旅などの事例を紹介しながら、実際に旅にテーマを持つ事とはどういうことか?旅にテーマをもつことでどういった事が起きるのか?ではどうしたら旅にテーマを持てるか?そのロールモデルを記し実践編を紹介しています。

その実例として、世界中を動画を取りながら回っている人たちを紹介します。

(動画を流す) 「旅にテーマを持つ」という若者を紹介しながら、実際にどういう風にやっているのか?というのを本の中で紹介しています。この本と同時に、WEBメディアを立ち上げました。このサイトの中で本と連結させながら、実際に旅に興味を持っている人やこれから旅にテーマを持って出ようとしている人たちのプラットホームを作っています。ここに集まる事によって仲間を見つけたり、ロールモデルを発信することで若者が世界に出て行くきっかけづくりをこのWEBメディアを通してやっていきたいと思っています。

100人がロールモデルになって100人が100人に伝えていき、こうした小さな渦がいろんなところで起きることに寄って1万人に広がっていくムーブメントを起こしていきたい!これがこれからやってきたい流れです。

このようにまず100人をプラットホームに捉えて、新しい視点を持った若者がどんどん増えていき、世界に日本を増やしていく流れを起こす事によって、1960年代にあったリュックサック革命がもう一度起こって、今後20年30年後に日本を変えていったらすごく嬉しいなと思っています。

僕が今やっている「ジャパンエクスポ」や「リュックサック革命」は実際に日本と世界を繋ぎ、日本と世界を1つにしていく、どんどん日本が世界に出て行き「日本、1歩前!」というのを僕らは「JAPAN FORWARD」と呼んでいるのですが、こういった活動で、日本から人を出していくのを「リュックサック革命」。日本からコンテンツを出すのが「ジャパンエクスポ」です。

この後お話をしてもらう井野さんは、僕らがまさに今やろうとしている事をしている方で、まさに100人のうちのアクティビストのひとりです。それではバトンタッチしたいと思います。

プロデューサーという役割

井野:

僕は、映像クリエイターと言われちゃうのですが、実際に制作をしているわけではなく制作する環境を徹底的に整備すること、作るべく人を探して世に出す、また伝える人を見つけて「これ見てください!」とちゃんと届けるという仕事をしています。

肩書きは何でもいいのですが、こういう事をやるのはプロデューサーかな?と思って自分自身の名刺にはそう記しています。10年くらい前にこういった肩書きを見つけたのですが、当時は実績も経験も全く無いし自信がありませんでした。しかし最近は仲間とこうして10年くらいやってきて、役割的にもプロデューサーという肩書きでいいかな?と自信がついた感じですが、まだやることがたくさんあると思っています。

僕ができなかったことは、次に同じような領域でプロデューサーになりたいという人がが出てきた時にもっとうまくできるように何かを伝えていけたらいいなぁ、と思っています。でも伝えるべき事は人によって全然違うのと、これから話す内容にでてくるのですが、そもそも日本ではプロデューサーの定義が特に微妙で、なかなかヒトコトでは言い表せない状況かと感じています。その辺りを話そうと思います。

現在は主に自分で設立した会社と、WPPという広告のグループの東京支社でディレクターをやっています。2009年に設立して仲間を集めてプロデューサーをしている会社が「augment5」という会社です。オフィスは代々木公園の隣にあります。

プロデューサーは業界だと"P(ピー)" と言われます。お金の勘定だったり仕事を始めるまでの段取り、雑用係だと僕は思うのですが、主に何かを制作す際のお金や契約の話をするっていうイメージが強いのではないかと思います。

プロデューサーとしてつくった映像をここで流します。これはインターネット上では結構見られているものです。

【草津映像】

Kusatsu Oct 26 , 2011 from augment5 Inc. on Vimeo.

この映像はクライアントがいるわけではないので、自主的に作っています。

自分たちが行きたい場所に行って撮りたいものを撮る、食べたいものを食べて、やりたい事をして帰ってくるという感じで作っています。

プロデューサーの役割の話に戻ります。一般的な企業広告などの創造のプロセスはこういったものに分かれます。

・考える人

・生み出す準備をする人

・作る人

・それを知ってもらうための活動

・次への創造へつなげる人。

まず何をやりたいかを考える人がいて、クライアント・お客さんがどうしたいかという話に考えるプランナーがいます。そうして納期を決めたり仕様を決めて、「作ります」という契約を結びます。そして、契約が締結されると、実際に制作活動が開始して、何かを生み出す・作る事が始まります。広告やコンテンツの場合は、それを知ってもらうための活動としてプロモーションや宣伝、広報活動があります。そして、そういった取り組みをした時に、最終的なコストや時間がどれ位かかったか、どれくらいの効果があったのかを評価し、次の活動につなげる人。これが主な流れです。いろんな会社で言われるPDCA(改善のサイクル)というのは役割ごとに見るとこんな感じです。

広告市場は年間5兆円~6兆円と言われています、その中で色々な役割の人が動いています。国内ではこの市場で大きい会社が2社あり、普通広告をやりたい人はこの2社かテレビ局にいくという話になりますが、実はインターネット上での創作という視点で見たとき非常にバランスが悪いのではないかと思っています。実際モノを作る中ではバランスが取れていないと良いものが作れないはずです。例えば、料理をするときに素材は1級の物を使っても調理方法や接客、店内の衛生状況がめちゃくちゃだったら美味しくないと思うと思います。

広告も同じように、そのプロセス全体の流れを最適化するというのが大事で、特にインターネットの場合は、モノを考えて、準備して、作って、発信して、その数値をもとに評価するという事が、実は一人でできるようになったのです。

インターネットのコンテンツ、創造のサイクルというのは、収斂しようと思うと最終的にある一人のパソコンの中で全工程が回ってしまいます。なので工程を分離すること、工程ごとに評価するというのは難しいのですが、そこをより注意深く全体的なバランスを見ている人が少ないのではないかと思っています。

例えば広告志望の人はプランニングだけが好きな人が多いのではないか、とか、専門学校や芸術大学から入った人はディレクターという制作ポジションに固執している、とか。最終的にはやりたい事ばかりが膨らんで誰もお金の話をしなかったり、作ったあとに作りっぱなしで置く場所がないとか、展示は考えてなかったということが良く起こってしまい、これはバランスが悪いだけということになってしまいます。

僕がなんでこんな事をやっているかというと、たぶんおせっかいなのではないかと思います。僕も作りたいです。いろいろアイディアが湧いて、いろんな人に会ったりいろんな場所に行くと、"こう作りたいな"と思うのですが、実際作る作業を自分一人でやることに僕は喜びを感じないのです。その工程を担う最適な人とチームを組んでやっていきたい思いが基本的に今のスタンスとしてあり、それは僕の価値観や人生観に繋がっていると思うのですが、僕は飽きっぽいんですね。先ほどの工程をやっているとだいたい飽きるのです。

それなりに技術的な基礎がわかってくると、だいたいのアウトプットの想像ができてしまいます。予想外の事が起きないので、それをセレンディピティ(思わぬ掘り出しものを見つける才能)というのですが、要するにつまらないんですね。予測できることが生み出されても全然面白くないと思っています。とにかく一人で制作のサイクルをまわすのはものすごくつまらないので、才能を持ったディレクターと一緒に役割分担をしてやってきました。

彼が得意なこと、やりたいことを知るほど僕の仕事(プロデューサー的な役割)がないと面白いものが生まれないのではないかと思い、そこを意識してやっています。作る部分というのは、一緒に作っている仲間のスキルや感性とかをとにかく高める事に集中します。

何か制作のヒントになる事があれば情報をシェアしたり、そこにかかるコストを負担してみたり、機材を新しくしてみたり...そんな事をやっています。さっきのプロセスの中に、生み出す準備をする人、と小さく書きましたがここをしっかりやる人がいないと良いものが生まれない、回らないと思っています。

僕はジブリの鈴木敏夫さんという人のポットキャストを良く聞いているのですが、鈴木さんも同じような事を言っています。「俺も作りたいけど、宮崎駿監督も高畑勲監督もあまりに自分より作りたそうで、あきらめた」と話していました。

なのでプロデューサーの役割というのは、結果的に猛烈に作りたい人、感性が魅力的な人をどれだけピックアップできるかというところにかかっているのではないかと思っています。繰り返しになってしまいますが、工程のバランスをとる人ですね。

もしかしたら芸術肌っぽい友達がいる人は良く感じるかもしれませんが、没頭してモノを作る人はひたすらそれだけをやっちゃうんですよね。どんなボロボロのカメラでも写真が好きなら撮りまくる...飽きっぽい僕にはそういう生き方ができないので、「優れた感性があるんだからもうちょっと良いカメラで撮ったら?」とか、「あまり人が行っていない希少なロケーションで作品を撮ったら話題になるのじゃない?」というバランスを考えます。

自分でも余計なお世話だと思うことがありますが突出した創造力を持った人は、バランスが悪い人がけっこう多くて、それを何とかしたい、一緒にやってみたい、と思ってしまうんです。本当に不思議ですが僕には偶然"この人は絶対に映像を作るべきなんじゃないか"と思えた人が身近にいたので一緒にやっている感じです。長くなってしまいましたが、現在プロデューサーとしてやっている事というのはこんな感じです。最後もうひとつ動画を出して終わりにしようと思っています。

【HIRATAs HATS】

HIRATA'S HATS -short ver.- from augment5 Inc. on Vimeo.

帽子デザイナー 平田暁夫 の展示 スパイラルにて実施 イッセイミヤケ、佐藤オオキなどとのコラボレーション

◆続いて、モデレーター土谷さん、成瀬さん、井野さんの3人によるディスカッションに入っていきました。

「次につなげていく創造性」

土谷:

ありがとうございました。本当に面白かったですね。

まず、僕からお二人に質問があります。

井野さん、最後の「次につなげていく創造性」というところがありました。契約をしていく、準備をしていくというところで、次につなげて行くために何をしていくのですか?

井野:

一番わかりやすいのは、「自画自賛」です。できたものに対して「これすげー!」とひたすら言う事が大事です。実際そう思っているのですが、自分たちのチームで作って来たモノが、その表現において一番自信のあるものをいつも突き詰めています。

楽曲に関わる人間、撮影に関わる人間とか、みんなが一番良いという状況になるまで、ひたすら待ったり調整する作業をしているので、完成した時にはすぐにみんなに見てもらいたいんです。なので、僕は会う人会う人に見せるために、4台のi-podを持ち歩いて見せる事をしています。

もともと大企業を相手にして、インターネットの事業開発ばかりやってきたので、映像の方は経営者の友達に言わせると「完全に趣味だろ!」と言われるのですが、自分が事業コンサルティングをやりながら始めた仕事で、そういう時に事業コンサルティングをしている間はこういった映像は必要ないのですが、デジタルのサービスなどのコンテンツは事業サイクル・生産のサイクルはすごく短く、マイクロサイトというよくキャンペーンサイトなどがあると思いますが、3ヶ月などで思いを込めてつくったサイトが消えて行く世界が僕は許せなくて、情報もデジタルだからしっかり残せる、もしかしたら作ったものを5秒後にブラジルの人が見てくれるかもしれないですよね?そうすると情報の鮮度が大事で、それを失わないようにひたすらこうやっています。ソーシャルメディアのセミナーなども良くやっていますけど、もともと自分がインターネットの世界に関わりだした約10年前から、モノができた瞬間に次それをどうつなげるか?それにお金を出してくれる人を見つけるか、そこに協力してくれる新しい仲間を見つけることは、自然にやっていたことです。

インターネットはすごく面白くて、まだまだハードウェアなど僕らの技術も追っ付いていない2006年くらいにも、高尾山や横浜などで同じようにやっていたら、スペインのテレビ制作会社から連絡があって「東京のカルチャーの映像が欲しいから撮ってきてくれないか?」とYouTubeでメッセージがあったりしました。こういった体験があって続けてきたことなので、出せば次に繋がるということは何となく体感してきたことですかね。

土谷:

なるほど、今やっとわかりました。

次につなげるというのは、自分たちの仲間が次のチャンスを取って行く、そこにつなげていくということですかね。

井野:

そうですね。結局その中で、編集の技術がすごいと思えば、たぶん次に編集を頼まれるだろうと思います。

土谷:

自分たちの中で「自画自賛」というのがやっと腑に落ちました。

自分たちの活動をいかによく見せていくか、そして伝えていって次のチャンスを掴み、自分たちが思っている事を実現していくために、また信じている仲間たちと一緒に作れるチャンスを広げていくというのがなるほどなぁと思いました。

もうひとつ、井野さん、地域に行ってとりたい映像を撮ってくる、これはクライアントなしで撮っているのですよね?

井野:

はい。正確に言うと、いくつかクライアントがついているのですが、クライアントは、どちらかというと「僕らがやりたいようにやって良い!」という人しか受け付けていないです。先ほどの「草津」は完全に自主制作です。それを出して「これすごい良いよ!」と行ったら、鎌倉の市長さんや京都の観光課の方が「うちにも来てみませんか?」というオファーをもらったり、「ファムトリップ」というメディアツアーに呼ばれて、この間までティカットというアフリカ開発会議が行われていたんですが、そこでのケニアの大使館ブースの映像も作っていました。こういった事をやっているとケニアの民間企業や政府組織の上の方からも最近ですが、オファーが来るようになってきました。こういった仕事は直接受けてやってしまおうということが起こっています。

土谷:

そこのメンバーたちは、クライアントがない場合。みんなノーギャラで動くわけですか?

井野:

これはすごく大事な点だと思うのですが、僕は絶対に対価・ギャラを払います。学生でも、いくら経験がなくても、対価のない仕事っていうのは次の意欲に絶対に繋がらないと思っていて、もともとなぜ幼なじみと一緒にやろうかと思ったのは、彼は大阪芸大という映画を撮る人がいっぱい巣立った大学の映像学科に所属して、まさに映画を撮る人材を教育する機関にいたのですが、結局、どう考えても同世代で映画を撮れるようになる人材というのは事業環境からしてもいないです。

そこに突っ込んでいくのは見ていられなかったのです。実際に映画の現場の仕事を何度か受けたのですが、当たり前にノーギャラでという話があったり、全ての雑用を押し付けてくるのです。昔はちゃんと映画の世界には黒澤組などといったように家族の仕組みがあって、「あご足」と行ったりしますが、ちゃんと飯代やタクシー代を親分が持っていましたが、今の時代はないようです。学生をノーギャラで現場にアテンドしていくことがあって、単純に言うと労働基準法違反ですね。

僕は、経営者としてそれを許容できなかったし、仲間に対しては僕が仕事取ってくるからと思うし、実際にそれであきらめて行く人がすごく多いと聞いています。専門学校や芸大を出て、映画やテレビの現場に行って、ひたすらボコボコにされて帰る時間もなくて、何でこんなことやっているんだろうと潰れていく同世代を見て来たし、今もたまに見ますけれど、すごくたくさんいて、今ある業界はこういったものです。

土谷:

今もコンサルティングをしているのですか?

井野:

はい。結局、映像とインターネットの配信や広告技術を組み合わせて、何か提案するときというのは、なかなかその両方の話をできる人がいないのです。しかも、実際にクライアントやマーケットが海外だったりすると一緒に行かなくてはならないので、大きい会社にいる人は、とりあえず打ち合わせで海外にいくのは難しいと思うのですが、僕の自分の会社は自分で収支を見ているので、「行ける!」と思ったら、ポーンと海外に行ちゃうんです。今日も徳島で取り組んでいる環境事業の事例をアフリカの人たちに「視察しに行く?」と言われ先ほどまで徳島県にいました。普通のサラリーマンだったら、ふざけるな!という話になってしまうのですが、僕はそれはできることで、やるべきことと一致しているので、どんどん行っちゃうという感じですかね?

土谷:

映像を創るというのは、いろんな人たちが来て整備をして、そして最後繋げて、次に繋がるものを作って行き、世界に広げて行くということですが、これ自体はビジネスなのですか?それとも、ビジネスはコンサルティングで、これはそうじゃない活動、違う目的を持って動いているのですか?

井野:

よく「事業」という言葉について考えるのですが、特にインターネット企業で起業したい人たちは、事業のことあまり考えてないと思います。

例えば、ソーシャルアプリ、モバイルアプリでなんか設けたいという人はたくさんいるのですが、僕はそういうモチベーションで会社を作ろうとか、そこで働く仲間を集めたいとは思えなくて、今までの業界の流れを見ていると、事業環境が変わりやすい世界なので、短期的な視点で収益化の計画を立てるとかなり無理がくるんです。

実際ITの業界というのは、所詮、制作の現場も、システム見ているようなエンジニアたちも、すごい確立で鬱とか労働環境に不満を持って退職していっているのではないかな?と思います。モバイル系の某社の辞職率が高いという話もあるし、身近にも特に4月になると「退職しました」というメールがすごい来る業界ですね。

土谷:

さぁみなさんどうでしょうかね。ここを突き詰めて聞くよりも、単純に井野さんの(今まで経てきた人生の)背景が気になりますよね。ちょこっと今回のテーマに戻しましょう。 成瀬くんはたくさんの人にあって、世界を歩いて来て、この井野さんにあって日本を変えるひとりだ、君のいうロールモデルだと思った所、出会いはどんなカタチだったのですか?

成瀬:

出会いはうちの「CiRCUS」の5人のメンバーのひとり、青木というのが、facebookを使って世界を周り、いろんな人に会いながら自分のブログで発信をしています。そのブログはものすごいPV数を誇りながら、自分で電子書籍を作って売ったりしていて、旅というところでは一番発信力のある子がいます。

じつはその子が実は、井野さんの「augment5」に入りました。その理由は、僕が年末、動画による発信はとても力強くなると思っていて日本の事を発信するため、いろんな動画を探している中で井野さんの動画に出会いました。僕は井野さんの動画に3日くらい感動して見続けていて、それを青木くんに教えたら、「僕、この会社に入りたいです!」となり、青木くんと井野さんが会い、井野さんと僕もそこで会ったのが一番最初のきっかけでした。

土谷:

僕の感想です。1960年のアメリカにホールアースカタログというのがあったのはみなさんご存知ですか?スチュアート・ブランドが作ったものなのですが、テーマは消費社会が進んだアメリカのカウンターカルチャーで、自分たちの生活を取り戻していこう、自分たちの手で暮らして行こうという自給自足の動きで、まさにパーソナルコンピューターは国家のIBMに対して、自分たちの手で情報を得て行くというそういう仕組みが必要なのだとしていくのです。

このホールアースカタログに書いてあることは、すごく日常の事です。たとえば、産院ではなく自分で子供を産む方法、家を自分で建てるにはなどを、バックミンスター・フラー というとても有名な建築家などがその方法を記したりして、自分たちの力で生きるためのノウハウ、ガイドブックを作るわけです。そして、そこに賛同する人たちがヒッピーコミュニティをつくっていって、自立していく、つまり、国家に頼らず自分の力で生きていくということをするのです。それとこの話はそのまま続いていって、ヒッピーコミュニティは30年、40年と経ち、そこで成熟していくのですが、そこには課題がいろいろとあって、その人たちは第2世代として今新しい動きをしているように僕は理解しています。

成瀬くん達はこの本から引用していることがあって、今の日本で起きていることは当時にすごく似ているのではないかな?と思います。成長経済が終って、消費社会の絶頂期にいた日本が、経済の下限や少子高齢化などがあり、成長また消費に対しての疑問を持ち始め、自分を取り戻そうとしているその動き。まさに彼らは現代版ホールアースカタログを作ろうとしているのかな?という気がしています。成瀬くんの作った本も、旅行に行くためにはどうしたらいいの?というすごいわかりやすい本で、ここに行くにはどうしたらいいの?とか持って行くものは何か?というまさにカタログでした。

成瀬:

その自給自足というのが僕が海外を回った中で大きく感じたことで、ノマドや起業家だったり、まさに国に頼らず、国に頼るより自分たち時代を作って行く、もしかしたら、国という文脈さえもなくなって行くのではないか?というところで、自分でビジネスを起こす、それは自給自足という言い方をしているだけ、自作自演という言い方をしているだけなのではないか?というのもあります。

そこで一番大事なのは、潮流に乗るのではなくて潮流を自分で作る。ではどうやって作るかといえば、自分で動いていって自分でステージすら作ってしまう、そこで演じることがまさに自作自演だと思い、そういった方々が多かったように思います。

例えば、今回エジプトで革命がありましたが、その先導している人たちも若者が多くて、そこの一人は、まさに国に頼らずに、今エジプトのカイロの近郊で自給自足のヴィレッジを何十個も建てていたり、新しい生き方の模索というのをうまくビジネスまで消化してやっている人たちもたくさんいます。僕もこういった人たちに30カ国まわっているなかで、「みんなが繋がっていた」ということに気づき面白いなと思いました。

世界中で活躍しているシェフ、デザイナー、クリエイター、起業家、ビジネスマンなどの分脈にとらわれず、時代を変えて行きたいという人たちは、みんな繋がっていて、僕がそういった人たちに出会うのは非常に楽という言い方はおかしいですが、人の紹介で会う事ができました。僕はその時に、「なるほど!これが個人が世界と繋がる!」ということだと思いました。それが僕が一番旅で大きかったことです。

土谷:

自作自演、自給自足は似ているようでずいぶん違うことなのかもしれません。

自作自演という意味で、井野さんの話はとても繋がるように思います。

みなさんも質問があればいかがですか?

自分たちが一番いいなぁと思えるカタチもの

参加者(大学生):

井野さんに質問です。

いろいろと井野さんの動画を観てきました。先ほどの草津と美濃の動画、100回くらいみました。とても奇麗だと思いました!見ていて感じた事は、日本の字幕なども出てこなく、最初から日本にいる人にも世界にいる人にも普遍的に観て欲しいとう風に作られたのか?と感じました。一番最初に動画を撮ろうとした時に、対象として考えていた人たちはどんな人なのかな?ということと、今、日本の地域を撮っていると思うのですが、今後、世界いろんな地域を撮った動画を作ろうとしているのですか?そのヴィジョンを伺いたいです。

井野:

最初の「質問の対象」に関してですが、幼稚な答えになってしまいますが、最初はただ面白くてやっていただけです。幼なじみが映像の道に進みたいと知って、彼が撮っている映像を観てもらいたいと聞いて、映画を作っている人に多いのですが、「自分の映像をネットで流してくれるな!」という人が多いです。

それは、スクリーンの大きさ、映像の画質、音響などが全然本来のものと違ってしまうのです。今はいろいろありますが、当時は解像度640とかのパソコンで、そこでフルスクリーンを観ると映像が半分崩壊されたような状態になります。映像制作者は、そうしたカタチで観られることにすごく抵抗を感じていたし、プライドがそれを許さないというものがあったようですが、僕たちは関係なくて、観てもらって反響があった方が嬉しいから、出そうよ!とやっていました。

その時、僕は今、文化圏や人種、国境を突破するという思いでやっていますが、こういったものは入れませんでした。それで十分伝わるとおもっていたので。あとは、日本人に向けてやっていたわけではなくて、本当は自分たちが一番いいなぁと思えるカタチのものをとにかくオンライン上にアップしてきただけのものです。なので、最初は対象はなかったです。ただ最初にお話していたスペインの放送局など具体的にあると、ではドイツの放送局に営業したら、同じように仕事を依頼してくれるかも?とか、そういうことを思いつくじゃないですか?そうしたらドイツの放送局のメールアドレスに動画のリンクを送りまくるなどを行って、10年やって来たらこうなってきました。

2つ目に質問なのですけれども、日本の映像は撮っています。でも今年に入ってからは、半分くらいは海外に行っています。最近までやっていたティカットのメディアの戦略、コンテンツの制作を仕事として請け負っていたこともあるし、それは去年から動いていたプロジェクトで、僕と都市開発のプロジェクトに関わっていたんですが、「環境負荷を一切かけない住宅ユニット」というのを開発しています。

そのプロモーションを国内・国外むけのものを全部考えてやってくれというのを仕事として受けていまして、2月と4月、それぞれ2週間くらいケニアに滞在して撮影をしたり、事業のパートナーさがし、政府系の資金団体へプレゼンするというのも全部同行して、一緒に事業を動かしている感じです。あとは、映像を観ていたら出てくるかもしれませんが、南米のマラソンレースに同行してチリの方に2週間くらい行き、帰りに先ほど話をしたVMLという会社はニューヨークに支社があるので、ニューヨークの人たちとも同僚なので一応挨拶をして2、3日振興を深めて帰ってきたりしました。

今の時点でも半分ぐらいは海外にロケに行っているかなという感じですかね。日本の地域もすごい面白くて、今日も徳島県の上勝町に行っていたのですが、テレビ、テレビとかで「いろどり」という会社とか有名なので面白いのですが、そこもエコサニーテーションとかといって環境に付加がかからない自然循環の取り組みをやっていて「ゼロウェイスト」というプロジェクトが動いていて、その関係者や町長と会ってということをやっているのですが、結局それも日本とか海外というのはあまり関係なくて、地球にとって良い事をやっていたりすると、それを日本のメディアで騒がれるだけじゃなくて、海外にも伝えた方がいいので、それを役場の人や「いろどり」の会社の人は高齢の方が多いので、ネットのことや海外の人がこれを見てどう思うか?というのはあまり感覚としてわからないのですが、僕らだったらいきなり事業の事を字幕を入れて説明することよりも、とにかく素晴らしい自然がそこにあって、それを維持するために今日本にどういう技術があったり、どうやって発展してきたテクノロジーであるかをとてもシンプルに伝えだけで、海外の人にとってそれがすごいインパクトになったりするので、両方やりたいなと思っています。

参加者: 井野さんのお話にあった、次の創造へつなげる人の「経験を全部捨てる」という部分を教えてください。

井野:

気づいた人いるのかな?すごい嬉しい質問だなと思っています。

別に入れなくても良かったのですけれど、ここに来る数分前に書き込みました。

次の事を何かやろうと思って、出力するもののカタチが見えて、世に出したあと、例えば映画。カンヌで賞を取るなどやった事への評価が着いてくるとおもうのですが、最近になって僕はそれが怖いと思っています。

自分のやったこと、経験によってそれが定義されていく事は社会的に見るとすごく重要なのですが、一方でそれはすごく怖いと思っていると思っていて、それを自ら捨てるという考えです。映画監督や科学者などで、ノーベル賞を辞退しているなど...、僕とは全然違うし、狙ってやっていることではないのですが、いつかめっちゃ欲しいと思うかもしれませんが、最近取材がオフィスに入ってきたり、次ぎにやる事をいろいろ聞かれたりするんですが、なんかかっこつけようとしてしまうのですよね。

自分がやってきたことだから自信にして良いんですけれども、自分自身を見失うことで、その可能性をすごく狭めているというか、発想が起こった事というのは何かアウトプットするまでに何か考え抜いて起きていることなので、過去の自分に対しての評価なのですよね。ですので、次に何をやるの?といった時に自分を再定義する作業というのをすごく意識してやります。

そのときに海外や、日本のど田舎に言った事がヒントになったりしています。草津温泉もそうです。あの映像を見て草津に行った人もいますが、別に感動しなかったよ!という人もいると思うんですよね。でも僕らは実際に行って楽しかったので、体験に対して先入観を持つ事、取材でもたまにあるんですが、北海道に行ってカニを別に食べなくても良いし、草津行って温泉に入らなくても良いし、熊本行って馬刺しを食べなくても全然良いんですが、なんか「馬刺しでしょ?」という話になったりします。ケニアも市場性の伸び、消費、エコというのは、東北のインフラが破壊されてしまった状況と似ていると思っています。

ケニア行ってくると言ったら、「ライオンに気をつけろ」とか言われますが、ナイロビにはそんなにいないです。イメージばかりですよね。ビルばっかりでみんなスマホを持っているような場所です。さらにイギリス領だったので靴とYシャツは奇麗にしろという事をすごい言っていて、ビシっと背が高いアフリカ人がバリバリ仕事をしているのです。たぶんそういったイメージはアフリカといった時にほとんどないと思います。

そういうのを僕が伝える意味はすごく大きいかなと思っていて、実際行っているからそういった先入観はほとんど壊れているのですが、もし、自分がアフリカに対して貧困とか経済援助とか動物見に行くという意味で案件の相談が来ていたら受けていなかったと思うので、何があるかわからあいけれど、行ってみようという感じで仕事になった感じです。すごい難しいと思うんですが、どういう仕事をしていても、1回1回プロセスを切るというのが大事かと思います。

日本に潜在的に埋まっているポテンシャル

土谷:

井野さん、最後、どう日本の事を考えますか?

井野:

僕もすごい悩みながらやってきたのは事実です。所得の分配率や日本の制度設定ですね。日本の制度設計を見れば見るほど、そして実際やって来た人の話を聞けば聞くほど、矛盾しているんですよね。地方の経済もそうです。上勝町はやるべきことをやっているだけだと思いますが、もともと日本は戦後からこういったシステムが入ってきてしまいました。

日本は小さい暮らし単位で会って、そこに調和があって、技術者、食べ物を生み出す人がいて、小さく小さく循環していたものが統合して管理するようになっているので、ちょっとおかしくなってしまっているのではないかと思っています。今、上勝町やアフリカの都市開発のヒントになっているのは、40年前の日本の田舎にあった江戸時代の資源循環のモデルにどれだけいまのテクノロジーを持って快気できるかという事です。

そういう事を知って行くと、海外にいって帰ってくると良く思うのですが、日本には文化、技術がありすぎるということ。とにかく日本に潜在的に埋まっているポテンシャルはものすごく高いんです。それは今の資本主義の経済の仕組みとすりあわせなくても良いものだと思います。もともと会った者を誰からやめようと言ってやめたことで、やめなくても良かったことはたくさんあった話になるのですが、なんとなく公共事業をやって、高度成長の時には、みなが生活のコスト以上のお金を持ってみたりしました。

今は、公共投資してしまったものを維持することに首しめてしまっていたりするんですよね。そういうことを考えると、僕は何が成功なのかわからなかったりするんです。いろんな事業に関わりながら時代に一番合った事業を生み出したいといつも思っているんですが、その時にITというのはものすごい強力な武器になるんです。それこそ国家感や金融を変えていくのかもしれないけれど、やっぱり抵抗というのがあって、二者択一を迫るか、昔みたいに国家と対立するというのも、感覚としてパッとしないですよね。日本人と言い切るのも変だし、日本最悪と海外に出ちゃうのも寂しいしという、日本って中立性の文化がもともとあるんです。

オタクカルチャーやコスプレもそうだと思います。海外の人が見ると、「男なの?女なの?ゲイなの?」というように定義しないと落ち着かないのですが、日本はコスプレをしている友達を見ても楽しそうだなくらいにしか思わないんです。しかし、キリスト教の宗派がある人から見ると、絶対に許され合い行為をしているんじゃないか?ということがあります。要は、都会にいても田舎にいても、日本にいると視点が狭まってしまうのではないかな?と思います。

成瀬くんの話もとてもいいなと思っています。僕は旅に出るのに目的を持つのもすごく大変だなと思っています。自分の経験をもとに目的を見いだしていかないと、無理矢理目的を作ってもハリボテみたいになってしまうと思うので、それを成瀬くんがどううまくやってくれるのかな?というのは楽しみです。僕自身もなんとなく5〜6年海外に行き始めてわかったことがあるので、国内・海外という定義ではなく、普段自分が属しているコミュニティから外れるところに行って、タクシーの運転手さんとどのくらい話ができるかなどで、個人的にモチベーションを持って今日も上勝町で挑んできたんですが、そういうのもすごい面白いので、こういうことは日本は特に楽しいのではないかと思います。

引き出しはあるけれど、誰も開けてないよという部分がたくさんあって、都会だとそれを開けるのは大変ですが、田舎だとめちゃくちゃ楽しいですよ。 そんなことを思いました。

土谷:

ありがとうございました。とても魅力的な2人、そして「CiRCUS」の5人です。また機会があればお話を聞きたいと思います。3*3ラボは国内外で活動している人を我々も支援したいし、一緒にできる事があればしたいと思います。

今日成瀬くんにリュックサック革命の話をして欲しいと話して、井野さんをよばれたことはすごく必然的なことだったと思います。

新しいがたくさんあるし矛盾もたくさんあるのだけれども、常に想像していくという作業は、経験をどれだけ捨てたり、新しいものへの領域をどれだけ広げて行くのかということであり、旅というのはとてもクリエイティブなんだなぁと思いました。

またクリエイティブな環境を創って行く事なのかもしれません。移動する事、時間を越えていくことというのは、まず旅する事でいろんな感性が生まれ、知らなかったことでいろんな発見があり、感動が生まれるんだと思います。

(以上、講演の内容より抜粋)

スタートしたばかりのリュックサック革命、そして、海外に出る事、個々が海外にいるという感覚、さまざまな刺激あるお話を伺ったセミナーでした。

3*3ラボ(さんさんらぼ)

環境プロダクト「ものづくりからことづくり」研究会

3R(Reduce:減らす、Reuse:再活用、Recycle:リサイクル)と3rdプレイス(家と職場以外の場所)づくりを目指し、毎月ゲストをお招きしたセミナーを実施します。

おすすめ情報

-

【3*3LABO×難民支援協会】Refugee Talk-難民を学ぶ夕べ<年末特別版>Charity Party without Borders

2014年12月17日(水)19:00〜21:30

-

【3*3 LABO×難民支援協会】「難民×社会」のつながりの可能性を考える-日本の事例から学ぶ

2014年11月6日(木)19:00〜21:30

-

【大丸有シゼンノコパン】

大丸有の植物に江戸を「視(み)る」~人が利用してきた植物たち~

【緑地を探ろう!】2025年6月21日(土)10:00~12:00

-

【大丸有シゼンノコパン】

新緑のなかの生きものを「観(み)る」~生きもの調査にも挑戦‼~

【親子イベント/まちの生きもの】2025年5月17日(土)13:30~15:30

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2

【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー

【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー - 3

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 5

【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季

【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 - 6

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7

【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜

【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 - 8

フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~

フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ - 9

指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感

指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 - 10

【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日

【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日