3*3ラボ 6月26日開催

シリーズ:「家具」と「家」の間を考える

ゲスト:TORAFU ARCHITECT 鈴野浩一氏、禿真哉氏

3*3LAB × IDÉE の共同トークイベント「『家具』と『家』の間を考える」

第2弾のゲストは、建築の設計をはじめ、ショップのインテリアデザイン、展覧会の会場構成、プロダクトデザイン、空間インスタレーションやムービー制作への参加など、様々なジャンルで建築的な思考をベースにデザイン・設計を手がけるTORAFU ARCHITECTS の鈴野浩一さん、禿真哉さんをお招きし、お話を伺いました。

彼らの作品は、「家具」と「家」の間だけでなく、あらゆる領域の境界線を曖昧にし、今までにない新たな価値観や発想を商品を手に取る人にもたらしています。その発想・アイデアはどのようにして生まれ、そして形にしているのでしょうか。彼らが手がけた作品を紹介しながら、そのヒントを探っていきます。

**************************************

○TEMPLATE IN CLASKA

トラフとして最初に手がけた仕事。10年前、「お化けホテル」と言われた老朽化したホテルの空き部屋をリノベーションし長期滞在型の部屋を設計するというプロジェクトでした。

「暮らし方を提案するホテル」というクラスカのコンセプトと、アートと AIBOを部屋に置きたいという要望をまず始めに受けました。

ドライヤー、マグカップ、本、旅行鞄などを想像させる形がくり抜かれています。下にはAIBOの家も!

1週間の滞在は家とホテルの中間。ホテルの緊張感・非日常性と自分の家の安心感の中間と考えました。まっさらなホテルに自分のモノを飾ったりすることで、非日常というホテルに日常感が持ち込まれることで安心感が生まれる、そんな空間をイメージしました。

さらに依頼を受けた部屋が築30年ということもあって壁が黄ばんでいて、さらに大きな梁も見える位置にあったのです。それを隠すという意味でも、テンプレートを作って壁にはめ込んではどうかと考えました。

建築業界では都市計画→建築→インテリア→プロダクト→ヒト・モノという「大」から「小」へコンセプトが落とし込まれていきますが、今回の場合はヒト・モノからプロダクト→インテリアに落とし込むという「小」から「大」への逆転発想を試みました。まずは長期滞在するために持ち込むであろうモノを全て洗い出し、それを部屋に飾って収納できるように、壁をそれぞれのモノの形にくり抜いてはめ込むような形で設計しました。くり抜かれた形ではっきりとモノが想像できる穴と、あえて決めすぎず、滞在する人が自由に使う余地を残した穴とを用意しました。

長期滞在になると部屋が雑然としてきます。そんな中でも元に戻す場所が示されていると、パズル感覚で片付け自体が楽しくなるんじゃないかなと考えました。

このプロジェクトは「テンプレート・イン・クラスカ」と呼ばれ、大きな反響を呼び、アジアデザインアワード アジアデザイン大賞を受賞しました。

○NIKE 1LOVE

次はNikeの人気シューズ、 NIKE 「Air Force1」の専門ショップ「NIKE 1LOVE」。

このショップも、CLASKAと同様「モノ」から発想して設計しました。回遊水族館のようなイメージで靴を一定方向に向かせることにより水槽の中をくるくる回るようなイメージで配置しました。エアフォースワンが好きな人はこの渦に取り込まれるんじゃないかなと妄想して(笑)

このショップは1年間限定で、キャンペーン期間は1週間、1ヶ月単位で新商品が増えて1年後には300足になるというものでした。そのプロセスを視覚的にも楽しめるようにと考え、最初に300足の真っ白なエアフォースワンが並んでいる状態を作り、新商品が出る度に色が付いていくという提案をしました。オープン当初は真っ白な靴の渦に1色だけ真っ黒のシューズがある状態。絵本の「スイミー」をイメージしました

レイアウトは、体育館のようなラフな雰囲気をイメージしました。2階はオリジナルエアフォースワンを作れる空間です。

○HOUSE IN KOHOKU(港北の住宅)

最初に手がけた建築作品です。夫婦が老後を過ごすための「終の住処」として設計した、バリアフリーの1階建て鉄筋コンクリート造の住宅です。

4つの突起が寄り添いながら方々に突き出しているような形で、光を求めて天に触手が伸びているような空間をイメージしました。

依頼を受けた夫婦は家の中で過ごす時間が長いので、家にいながらにして季節や時間の変化を感じられるようなデザインを意識しました。太陽の動きがトップライトから回るようなイメージで設計しました。また、それぞれの屋根から冬の光、夏の光、月の光など、四季や時間によって変わる光の方向を全て捉えています。一方でプライバシーも意識する必要があったので、垂直面に窓を設けず、且つ角度を少し変えています。

奥が寝室、手前がダイニング。普通の家だと寝食がありえない程の近い距離でつながっていますが、建物の突起がゆるやかな境界線となっているため、違和感がありません。

この家の設計は困難を極め、あまりの複雑さ・困難さからか、途中で型枠屋さんが逃げてしまいました。(笑)そんな苦労を乗り越えて完成したとき、まるでトンネルが開通したような喜びがありました。

○Light Room

次はミラノサローネに初参加した時の作品です。日本の光学機器メーカーの展示会場構成を手掛けました。

「光の織機」という作品名で、光源からスクリーンまでの「光の線」、普段見えないものを視覚化したらどうなるだろうという思いで、挑戦してみました。

従来の映像の光とスクリーンの関係は、たとえば映画館の暗闇の中、空気中のちりが照らされて光の形がみえます。スクリーンは平面的ですが、その関係性を変えてみようと取り組みました。

プロジェクターから出る光の穴から「光の糸(水糸)」を張っていくことで、プロジェクターからスクリーンに光が届くまでの過程が見えるような仕掛けを作り出しました。光を実体化した糸は、光の軌跡を映し出す、新しいスクリーンとなって空間を横断します。

建築でも、会場構成でも、元々存在しているけれど目に見えていない光や風のようなものを、何らかのきっかけを作って可視化することにとても興味があります。

また、自分たちだけで作品が完結するのではなく、環境、敷地を活かし、見えるもの、見えないものを含めたそこにあるものと自分たちの生み出すものを融合させて一つの作品にしていくというスタイルを取っています。

○Gulliver Table

東京ミッドタウンで2011年に開催されたDESIGN TOUCHへの出展作品です。

当初、地面が平らだと思って設計していましたが、緩やかな傾斜に気づき、それを可視化できるような形でこのプロダクトを設計しました。水平な板を置くだけで傾斜に気づくことができます。そして家具から建築へと1つのプロダクトがグラデーショナルに変化していくことも意識して設計しました。

50メートルの長い板を用いており、入口近くは横幅2mですが、一番奥はわずか50cmになっています。

板の途中はテーブルとして使うのにちょうど良いサイズですが、奥に行くにつれて板は屋根の役割に変化しています。

このプロダクトは、「地面が平らで板が高くなっている」と錯覚してしまう人がいる位、環境に溶け込んでいました。そして作り手である私たちの手から離れて、様々な用途で使ってもらっていました。椅子として使ったり、テーブルとして使ったり、子供たちが鬼ごっこして遊んだりと、一枚の板という共有の空間はありながら、思い思いのスタイルで使われる場所となっていました。

また、今回はDESIGN TOUCH期間中の展示物でした。普段から、期間限定のものをつくるときは、そのプロダクトの「終わり方」まで設計することにしています。今回はプロダクトに使った木材を、石巻市で立ち上げ復興支援型工房「石巻工房」で家具や壁材として再利用しました。

このプロダクトでは、「家具」「建築」と線引きせず、家具と建築の間に緩やかな境界線を作ることで新たな使い方を提供しました。

○HOUSE IN OOKAYAMA

次は大岡山の住宅物件です。この物件は、間口が狭く奥行きの長い土地をどう有効活用するか、当初頭を悩ませていました。そこで私たちは「家具」と「家」の境界を意識するような設計を試みました。

まず、玄関を手前に取るとスペースを使うので、真ん中から入れるような構造にしました。

間口は2.5mと家具のスケールを採用しました。「家具スケールを積み重ねる感覚で住宅を作れるのでは」という仮説のもとで設計を進めていきました。

家具を作るように建築を。建築を作るように家具を。

家具をスタッキングするイメージで、建築の観点でソファの代わりになる場所を作ったり、床だった場所に段差を作り大きなテーブルを作ったり等、床とテーブルの境界線を曖昧にしていきました。

子ども部屋も、壁に大きなテーブルをのせたような構造にし、構造となる壁を寄せて棚とテーブルにしました。また反対側はベンチと収納の役割を果たしていました。

断面から見ると、1階からの構造がまるで大きな棚のようになっているような不思議な家です。

○HOUSE IN MEGURO HONCHO

今度はリノベーション案件です。物件はCLASKA近くにある雑居ビルで、不動産業者がビルを解体して土地を細分化して販売しようとしていましたが、味のある物件だったので待ったをかけてリノベーションすることにしました。

2・3階は住居として使われていましたが、和室で、且つ風通りも良くなかったので、全部取っ払ってスケルトンにしました。そして階段が外にしか無かったので、2階と3階をつなぐために中心部に穴を開け、大きな「箱」を設置しました。これは家具のような建築のようなスケール感のもので、壁にもなり、階段にもなり、子どもが遊ぶスペースでもある形状のものです。

3階は開放的なワンルームにし、部屋の真ん中に設置した「箱」がタラップの役割も果たしています。視覚的にも2階と3階をつないでいます。

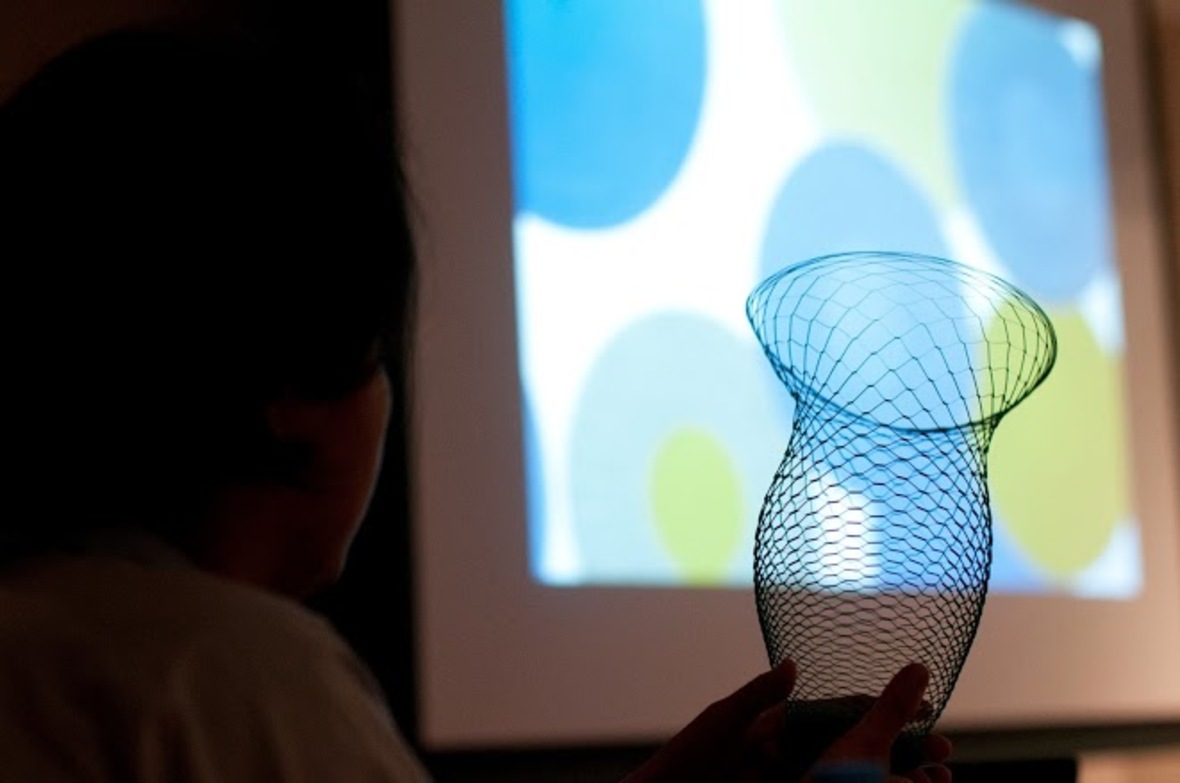

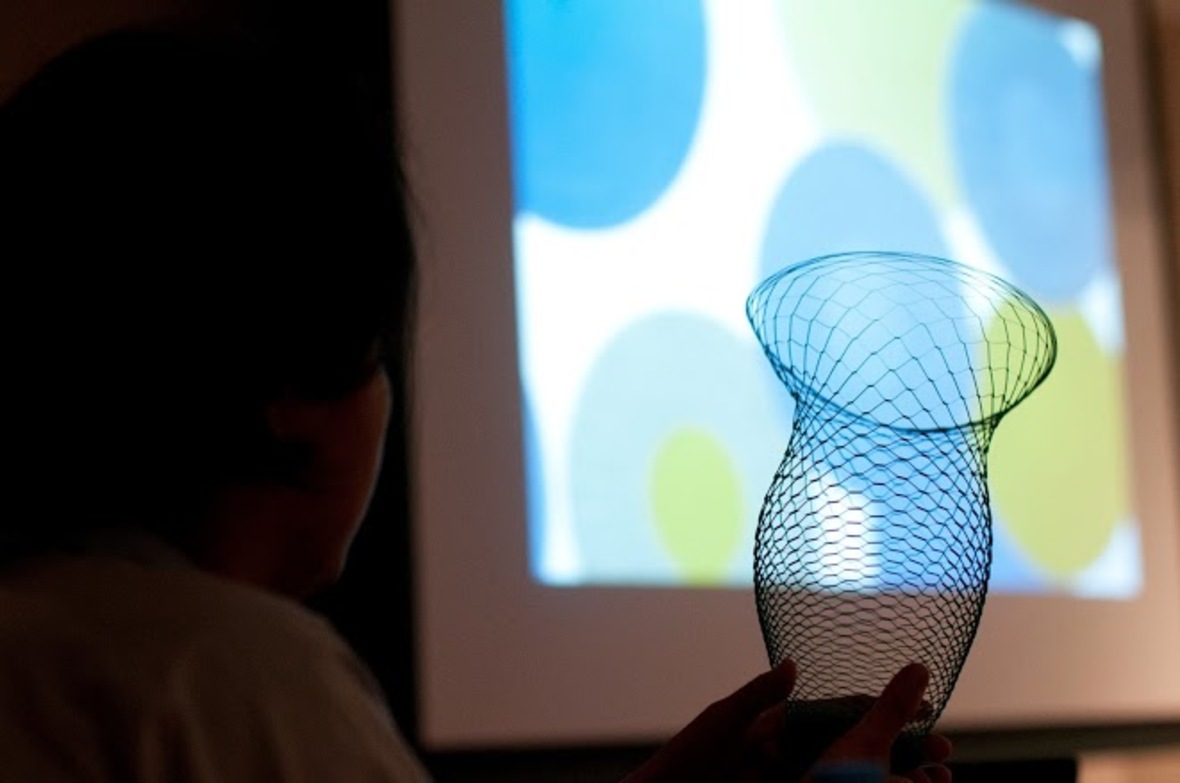

○AIRVASE

今度はプロダクトです。2次元の紙に対して切り込み線を入れて、3次元の「器」を表現しました。

そしてこの器のテーマは「色」。例えば緑色を出したいとなったとき、そのまま緑色の紙を使うのではなく、青の器と黄色い器を重ね合わせることで緑色が浮かび上がってきます。こういった「特色(印刷用語)」をテーマにしました。緑色は買った人が自分で生み出して行くという形にしました。

平面の紙に対して3次元での表現を実現しました。広げ方によって使い方がユーザーに委ねられていきます。ワインボトルのギフトラッピングや、裏地をつけて使うなど、使い方を強要せず自由にひっぱったり成形したりして自分なりの使い方や色を生み出せるプロダクトです。

色や様々な柄をプリントしたAIRVASEを表参道スパイラルにて天井からぶら下げて自由に触って形を変えられるような展示も開催しました。

○tapehook

次は「粘着質」をテーマにしたプロダクトです。

テープの巻きぐせのように紙を丸め、形を固定して水に浸し乾燥させることで、アクセサリーやカギなどが引っ掛かる強度を持たせ、テープを切った形がそのままフックになるというアイデアプロダクトです。

テープに「構造」を与えることで、モノがぶらさげられるようなデザインを加えました。

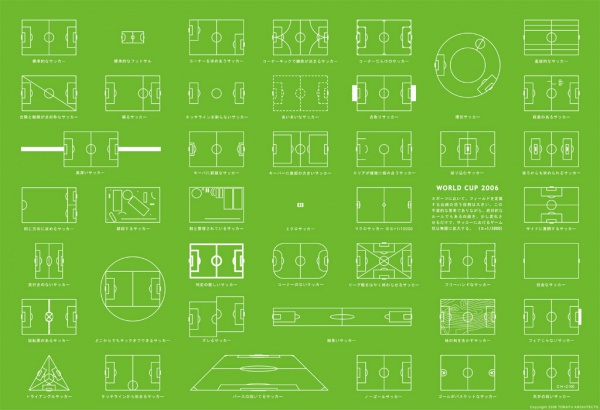

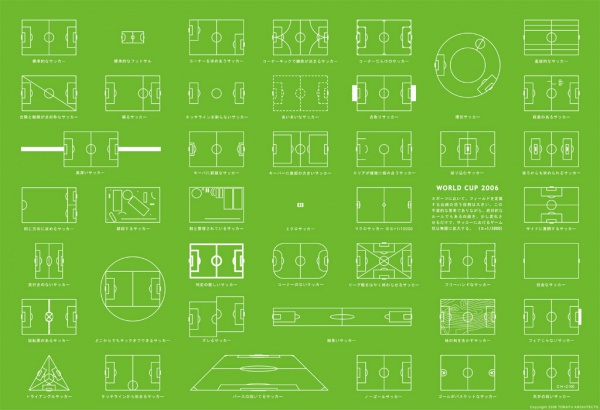

○ワールドカップ2006年

次はちょっとした遊び心から生まれたデザインです。

2006年、CLASKAでワールドカップのパブリックビューイングを企画したとき、せっかくだからイベントにして人を集めようと思い立ち、関係者に送ったDMのイラストです。

既存のスタジアムから何か一つだけ発想を変えてみると、サッカーというゲームもルールも全て変わった新しいゲームができるのじゃないかという発想でどんどん作っていきました。

スタジアムに引かれている線を大きくしたり小さくしたり、そもそものスタジアムのサイズを小さくしたり、円形にしてみたり。既存の枠組みを変えることで新しい発想が生まれた事例です。

○catch bowl

次は建築的な家具を紹介します。

どんな部屋にもあるコーナーを生かしたシェルフです。一つの半球をコーナーのサイズにあわせて半分、4分の1、あるいは4分の3に切り分けたりして壁にはめ込みます。

ボウルにフタをつければモノを置ける台になったりします。

○clopnen

これは内装施工を手がける企業の新人教育としてプロトタイプを開発するプロジェクトで生まれたプロダクトです。

ペアになって3ヶ月かけて設計から開発まで新人が全てプロデュースしました。

このときは「シェルフ」を、設置される状況を想像し、壁から突き出しているような無垢の棚を設計しました。それもただの棚ではなく、マグネット製の鍵を使うと、秘密の引き出しが現れます。

無垢でできた棚の中から現れるのはアルミの空間。異素材を使うことで面白さが増しています。

○NAYODO SHELF

まずはこの写真を見ていただきましょう。

東京神保町にある建築専門の書店南洋堂からの依頼で、店内への誘導を促す仕掛けを作ってほしいという依頼を受けて、屋外に本棚を作ってみました。

専門書店なので店内に入るには敷居が高いので、本屋で立ち読みするように外に置かれている本を手に取り、店との接点を作ることを考えました。

既存の歴史ある建物と共存するように、外壁の溝に板をはめ込むだけの外に張り出す棚を作りました。

これは建築なのか大きな本棚なのか、とても曖昧な作りになっています。

この本棚が設置されてから、街中が公共の図書館になったような空気に変わりました。

○koloro desk

これも建築と家具の間のようなプロダクトです。カラー合板で囲った箱、これに顔を入れると、あたかも自分の部屋のような感覚になります。

部屋全体を自分の好きなようにカスタマイズするのはお金も時間もかかりますが、これを部屋に置くだけでもっと簡単にカスタマイズが可能になります。

部屋の中に自分だけの隠れ部屋があるような感覚です。

○gold wedding ring

次はジュエリーです。建築以外にも本当に色々な仕事をやっています。(笑)

これは結婚指輪です。

ヨーロッパで銅像の足を多くの人が触っていて、触った部分のめっきははがれてその部分だけきれいな金色になっていることにヒントを受け、結婚生活の時間を指輪で表現しようと思い、ゴールドをシルバーのメッキで覆いました。

最初はシルバーですが、生活の中で自然にメッキがはがれてゴールドが見えてきます。自分だけの削れ方をしていきます。

ジュエリーデザイナーにとっては、ゴールドをメッキで覆うなんて信じられないといわれました。(笑)

私たちは指輪に関しては素人だったからこそ、新しい発想を持つことができました。

○ISHINOMAKI LAB(石巻工房)

今度は東日本大震災の復興支援に関する活動です。

震災後、友人である建築家芦沢啓治氏がかつて石巻市で手がけた飲食店を見に行きました。

そのときに悲惨な状況を目の当たりにし、何か私たちらしい支援はできないかと考え、そこで地元の方々が今後、誇りをもって自立復興するきっかけをつくり、復興後も長期に渡り存続できる「地域のものづくりのための場」をつくろうと、建築やプロダクトにかかわるデザイナーをはじめとする関係者が集まり「石巻工房実行委員会」が結成されました。

地元の方が自分たちの手で家具や生活必需品を作ったり補修したりと、地元の方にとってのコミュニティスペースとして今でも利用いただいています。

工房の壁は、先ほど紹介しましたGulliver Tableで使ったものを再利用しました。また、 ハーマンミラーともコラボし、ボランティアが年に一度やってきています。

また、石巻工房発のプロダクトも生まれています。

○wanmock

デザイナー原研哉氏が監修し、国内外の建築家やデザイナーが参加した「ARCHITECTURE FOR DOGS(犬のための建築)」という展覧会での出展作品です。

犬にとっての心地よさは何か、犬はどのように行動するのか考えてみたときに、飼い主の洋服の上が大好きなことをヒントに、飼い主の洋服が犬の居場所を作るような家具を設計しました。

木のフレーム(設計した図面をHP上でダウンロードできるようにし、世界中の人が利用できるようにしました)を2つ用意し、そこに飼い主の洋服を着せることで、まるでハンモックのように犬がその洋服の上で遊ぶことができます。布の伸縮性も活かしたプロダクトです。

季節ごとに衣替えもできますし、何より洗えるので衛生面でも問題ありません。

犬のためのハンモックである「wanmock」は、人と犬との距離を近づける建築です。

ご覧いただいた事例からもお分かりのように、建築・家具というジャンルにとどまらず、様々な切り口でアイデアを形にしています。

**************************************

建築設計という領域を軽やかに超えて、人の行動や意識のスイッチを押すような仕掛け作りをしているお二人。後半はモデレーター土谷氏とのトークセッションが行われました。

-トラフが手がけたプロジェクトでは、家具そのものが建築的であったり、建築そのものが家具的であったり、「家具」と「建築」を使う側が自由に行き来できるような印象があります。また、家具と家との関係性においても、境界線が行ったり来たりすることで、自分たちの行為が誘発され、予期せぬ行動が起こることもあり得るように思います。

そういったモノを作るとき、設計のアプローチはどのように行っているのですか?家具的なアプローチなのか、建築的なアプローチなのか、そのどちらでもないアプローチなのか、実際のところいかがですか?

鈴野:家具と家で設計のアプローチは変えていませんし、区別もしていません。ただ、建築は設計時に模型を作るけれど、プロダクトは原寸大のプロトタイプを作って検証できるところが面白いですね。

参加者の方々からも質問が多く出ました。

-家具のような建築、建築のような家具。今までに見たことのないものを世に届けていますが、そういったモノを生み出し続けるお二人のモチベーションは何ですか?目指すべきビジョンがあって、そのビジョンの下で様々なプロダクトを生み出しているのですか?それとも幅広く様々な仕事を手がけていく中で今のやり方に辿り着いたのでしょうか?

鈴野:どちらかというと後者です。理論は後付けすることができますが、その結論に至るまでは様々な角度でスタディしています。

私たちは人を「風景」として捉えており、描くものに人が溶け込んだ状況・状態をどう作れるか、を考えています。それは建築のアプローチというよりは、インテリアデザインのようなものだと思っています。そのアプローチで考えると、決まった形が無くなっていったり、よりシンプルになっていったりします。

-トラフで様々なプロジェクトに関わるなかでご自身の思考等に変化を感じましたか?

鈴野:建築、家具、アートなど様々な分野の境界が無くなって、分野という概念がなくなり、フラットに考えられるようになりました。ランドスケープや土木も同様です。ジャンル・カテゴリーを一度取っ払ってみることで楽しめること、見えてくることがあると思っています。

**********************************

33ラボでの本シリーズのテーマは【「家具」と「家」の間を考える】ですが、今回のゲスト、トラフのお二人は、「間」という概念、つまり境界線が全く存在せず、家具・家・建築・アーキテクト・プロダクトなど様々な領域を飛び超えて新たな価値を世に届けています。

領域の概念がないからこそ、常識では考えられないようなアプローチで物事を捉え、設計し、今までにないモノを生み出していける、その柔軟さに多くを学び取ることができました。

今日のお話を伺った後に街に出ると、トラフの作品だけでなく、目に入るあらゆるものがいつもとは違った見え方をしてくるかもしれません。

シリーズ:「家具」と「家」の間を考える

ゲスト:TORAFU ARCHITECT 鈴野浩一氏、禿真哉氏

3*3LAB × IDÉE の共同トークイベント「『家具』と『家』の間を考える」

第2弾のゲストは、建築の設計をはじめ、ショップのインテリアデザイン、展覧会の会場構成、プロダクトデザイン、空間インスタレーションやムービー制作への参加など、様々なジャンルで建築的な思考をベースにデザイン・設計を手がけるTORAFU ARCHITECTS の鈴野浩一さん、禿真哉さんをお招きし、お話を伺いました。

彼らの作品は、「家具」と「家」の間だけでなく、あらゆる領域の境界線を曖昧にし、今までにない新たな価値観や発想を商品を手に取る人にもたらしています。その発想・アイデアはどのようにして生まれ、そして形にしているのでしょうか。彼らが手がけた作品を紹介しながら、そのヒントを探っていきます。

**************************************

○TEMPLATE IN CLASKA

トラフとして最初に手がけた仕事。10年前、「お化けホテル」と言われた老朽化したホテルの空き部屋をリノベーションし長期滞在型の部屋を設計するというプロジェクトでした。

「暮らし方を提案するホテル」というクラスカのコンセプトと、アートと AIBOを部屋に置きたいという要望をまず始めに受けました。

ドライヤー、マグカップ、本、旅行鞄などを想像させる形がくり抜かれています。下にはAIBOの家も!

1週間の滞在は家とホテルの中間。ホテルの緊張感・非日常性と自分の家の安心感の中間と考えました。まっさらなホテルに自分のモノを飾ったりすることで、非日常というホテルに日常感が持ち込まれることで安心感が生まれる、そんな空間をイメージしました。

さらに依頼を受けた部屋が築30年ということもあって壁が黄ばんでいて、さらに大きな梁も見える位置にあったのです。それを隠すという意味でも、テンプレートを作って壁にはめ込んではどうかと考えました。

建築業界では都市計画→建築→インテリア→プロダクト→ヒト・モノという「大」から「小」へコンセプトが落とし込まれていきますが、今回の場合はヒト・モノからプロダクト→インテリアに落とし込むという「小」から「大」への逆転発想を試みました。まずは長期滞在するために持ち込むであろうモノを全て洗い出し、それを部屋に飾って収納できるように、壁をそれぞれのモノの形にくり抜いてはめ込むような形で設計しました。くり抜かれた形ではっきりとモノが想像できる穴と、あえて決めすぎず、滞在する人が自由に使う余地を残した穴とを用意しました。

長期滞在になると部屋が雑然としてきます。そんな中でも元に戻す場所が示されていると、パズル感覚で片付け自体が楽しくなるんじゃないかなと考えました。

このプロジェクトは「テンプレート・イン・クラスカ」と呼ばれ、大きな反響を呼び、アジアデザインアワード アジアデザイン大賞を受賞しました。

○NIKE 1LOVE

次はNikeの人気シューズ、 NIKE 「Air Force1」の専門ショップ「NIKE 1LOVE」。

このショップも、CLASKAと同様「モノ」から発想して設計しました。回遊水族館のようなイメージで靴を一定方向に向かせることにより水槽の中をくるくる回るようなイメージで配置しました。エアフォースワンが好きな人はこの渦に取り込まれるんじゃないかなと妄想して(笑)

このショップは1年間限定で、キャンペーン期間は1週間、1ヶ月単位で新商品が増えて1年後には300足になるというものでした。そのプロセスを視覚的にも楽しめるようにと考え、最初に300足の真っ白なエアフォースワンが並んでいる状態を作り、新商品が出る度に色が付いていくという提案をしました。オープン当初は真っ白な靴の渦に1色だけ真っ黒のシューズがある状態。絵本の「スイミー」をイメージしました

レイアウトは、体育館のようなラフな雰囲気をイメージしました。2階はオリジナルエアフォースワンを作れる空間です。

○HOUSE IN KOHOKU(港北の住宅)

最初に手がけた建築作品です。夫婦が老後を過ごすための「終の住処」として設計した、バリアフリーの1階建て鉄筋コンクリート造の住宅です。

4つの突起が寄り添いながら方々に突き出しているような形で、光を求めて天に触手が伸びているような空間をイメージしました。

依頼を受けた夫婦は家の中で過ごす時間が長いので、家にいながらにして季節や時間の変化を感じられるようなデザインを意識しました。太陽の動きがトップライトから回るようなイメージで設計しました。また、それぞれの屋根から冬の光、夏の光、月の光など、四季や時間によって変わる光の方向を全て捉えています。一方でプライバシーも意識する必要があったので、垂直面に窓を設けず、且つ角度を少し変えています。

奥が寝室、手前がダイニング。普通の家だと寝食がありえない程の近い距離でつながっていますが、建物の突起がゆるやかな境界線となっているため、違和感がありません。

この家の設計は困難を極め、あまりの複雑さ・困難さからか、途中で型枠屋さんが逃げてしまいました。(笑)そんな苦労を乗り越えて完成したとき、まるでトンネルが開通したような喜びがありました。

○Light Room

次はミラノサローネに初参加した時の作品です。日本の光学機器メーカーの展示会場構成を手掛けました。

「光の織機」という作品名で、光源からスクリーンまでの「光の線」、普段見えないものを視覚化したらどうなるだろうという思いで、挑戦してみました。

従来の映像の光とスクリーンの関係は、たとえば映画館の暗闇の中、空気中のちりが照らされて光の形がみえます。スクリーンは平面的ですが、その関係性を変えてみようと取り組みました。

プロジェクターから出る光の穴から「光の糸(水糸)」を張っていくことで、プロジェクターからスクリーンに光が届くまでの過程が見えるような仕掛けを作り出しました。光を実体化した糸は、光の軌跡を映し出す、新しいスクリーンとなって空間を横断します。

建築でも、会場構成でも、元々存在しているけれど目に見えていない光や風のようなものを、何らかのきっかけを作って可視化することにとても興味があります。

また、自分たちだけで作品が完結するのではなく、環境、敷地を活かし、見えるもの、見えないものを含めたそこにあるものと自分たちの生み出すものを融合させて一つの作品にしていくというスタイルを取っています。

○Gulliver Table

東京ミッドタウンで2011年に開催されたDESIGN TOUCHへの出展作品です。

当初、地面が平らだと思って設計していましたが、緩やかな傾斜に気づき、それを可視化できるような形でこのプロダクトを設計しました。水平な板を置くだけで傾斜に気づくことができます。そして家具から建築へと1つのプロダクトがグラデーショナルに変化していくことも意識して設計しました。

50メートルの長い板を用いており、入口近くは横幅2mですが、一番奥はわずか50cmになっています。

板の途中はテーブルとして使うのにちょうど良いサイズですが、奥に行くにつれて板は屋根の役割に変化しています。

このプロダクトは、「地面が平らで板が高くなっている」と錯覚してしまう人がいる位、環境に溶け込んでいました。そして作り手である私たちの手から離れて、様々な用途で使ってもらっていました。椅子として使ったり、テーブルとして使ったり、子供たちが鬼ごっこして遊んだりと、一枚の板という共有の空間はありながら、思い思いのスタイルで使われる場所となっていました。

また、今回はDESIGN TOUCH期間中の展示物でした。普段から、期間限定のものをつくるときは、そのプロダクトの「終わり方」まで設計することにしています。今回はプロダクトに使った木材を、石巻市で立ち上げ復興支援型工房「石巻工房」で家具や壁材として再利用しました。

このプロダクトでは、「家具」「建築」と線引きせず、家具と建築の間に緩やかな境界線を作ることで新たな使い方を提供しました。

○HOUSE IN OOKAYAMA

次は大岡山の住宅物件です。この物件は、間口が狭く奥行きの長い土地をどう有効活用するか、当初頭を悩ませていました。そこで私たちは「家具」と「家」の境界を意識するような設計を試みました。

まず、玄関を手前に取るとスペースを使うので、真ん中から入れるような構造にしました。

間口は2.5mと家具のスケールを採用しました。「家具スケールを積み重ねる感覚で住宅を作れるのでは」という仮説のもとで設計を進めていきました。

家具を作るように建築を。建築を作るように家具を。

家具をスタッキングするイメージで、建築の観点でソファの代わりになる場所を作ったり、床だった場所に段差を作り大きなテーブルを作ったり等、床とテーブルの境界線を曖昧にしていきました。

子ども部屋も、壁に大きなテーブルをのせたような構造にし、構造となる壁を寄せて棚とテーブルにしました。また反対側はベンチと収納の役割を果たしていました。

断面から見ると、1階からの構造がまるで大きな棚のようになっているような不思議な家です。

○HOUSE IN MEGURO HONCHO

今度はリノベーション案件です。物件はCLASKA近くにある雑居ビルで、不動産業者がビルを解体して土地を細分化して販売しようとしていましたが、味のある物件だったので待ったをかけてリノベーションすることにしました。

2・3階は住居として使われていましたが、和室で、且つ風通りも良くなかったので、全部取っ払ってスケルトンにしました。そして階段が外にしか無かったので、2階と3階をつなぐために中心部に穴を開け、大きな「箱」を設置しました。これは家具のような建築のようなスケール感のもので、壁にもなり、階段にもなり、子どもが遊ぶスペースでもある形状のものです。

3階は開放的なワンルームにし、部屋の真ん中に設置した「箱」がタラップの役割も果たしています。視覚的にも2階と3階をつないでいます。

○AIRVASE

今度はプロダクトです。2次元の紙に対して切り込み線を入れて、3次元の「器」を表現しました。

そしてこの器のテーマは「色」。例えば緑色を出したいとなったとき、そのまま緑色の紙を使うのではなく、青の器と黄色い器を重ね合わせることで緑色が浮かび上がってきます。こういった「特色(印刷用語)」をテーマにしました。緑色は買った人が自分で生み出して行くという形にしました。

平面の紙に対して3次元での表現を実現しました。広げ方によって使い方がユーザーに委ねられていきます。ワインボトルのギフトラッピングや、裏地をつけて使うなど、使い方を強要せず自由にひっぱったり成形したりして自分なりの使い方や色を生み出せるプロダクトです。

色や様々な柄をプリントしたAIRVASEを表参道スパイラルにて天井からぶら下げて自由に触って形を変えられるような展示も開催しました。

○tapehook

次は「粘着質」をテーマにしたプロダクトです。

テープの巻きぐせのように紙を丸め、形を固定して水に浸し乾燥させることで、アクセサリーやカギなどが引っ掛かる強度を持たせ、テープを切った形がそのままフックになるというアイデアプロダクトです。

テープに「構造」を与えることで、モノがぶらさげられるようなデザインを加えました。

○ワールドカップ2006年

次はちょっとした遊び心から生まれたデザインです。

2006年、CLASKAでワールドカップのパブリックビューイングを企画したとき、せっかくだからイベントにして人を集めようと思い立ち、関係者に送ったDMのイラストです。

既存のスタジアムから何か一つだけ発想を変えてみると、サッカーというゲームもルールも全て変わった新しいゲームができるのじゃないかという発想でどんどん作っていきました。

スタジアムに引かれている線を大きくしたり小さくしたり、そもそものスタジアムのサイズを小さくしたり、円形にしてみたり。既存の枠組みを変えることで新しい発想が生まれた事例です。

○catch bowl

次は建築的な家具を紹介します。

どんな部屋にもあるコーナーを生かしたシェルフです。一つの半球をコーナーのサイズにあわせて半分、4分の1、あるいは4分の3に切り分けたりして壁にはめ込みます。

ボウルにフタをつければモノを置ける台になったりします。

○clopnen

これは内装施工を手がける企業の新人教育としてプロトタイプを開発するプロジェクトで生まれたプロダクトです。

ペアになって3ヶ月かけて設計から開発まで新人が全てプロデュースしました。

このときは「シェルフ」を、設置される状況を想像し、壁から突き出しているような無垢の棚を設計しました。それもただの棚ではなく、マグネット製の鍵を使うと、秘密の引き出しが現れます。

無垢でできた棚の中から現れるのはアルミの空間。異素材を使うことで面白さが増しています。

○NAYODO SHELF

まずはこの写真を見ていただきましょう。

東京神保町にある建築専門の書店南洋堂からの依頼で、店内への誘導を促す仕掛けを作ってほしいという依頼を受けて、屋外に本棚を作ってみました。

専門書店なので店内に入るには敷居が高いので、本屋で立ち読みするように外に置かれている本を手に取り、店との接点を作ることを考えました。

既存の歴史ある建物と共存するように、外壁の溝に板をはめ込むだけの外に張り出す棚を作りました。

これは建築なのか大きな本棚なのか、とても曖昧な作りになっています。

この本棚が設置されてから、街中が公共の図書館になったような空気に変わりました。

○koloro desk

これも建築と家具の間のようなプロダクトです。カラー合板で囲った箱、これに顔を入れると、あたかも自分の部屋のような感覚になります。

部屋全体を自分の好きなようにカスタマイズするのはお金も時間もかかりますが、これを部屋に置くだけでもっと簡単にカスタマイズが可能になります。

部屋の中に自分だけの隠れ部屋があるような感覚です。

○gold wedding ring

次はジュエリーです。建築以外にも本当に色々な仕事をやっています。(笑)

これは結婚指輪です。

ヨーロッパで銅像の足を多くの人が触っていて、触った部分のめっきははがれてその部分だけきれいな金色になっていることにヒントを受け、結婚生活の時間を指輪で表現しようと思い、ゴールドをシルバーのメッキで覆いました。

最初はシルバーですが、生活の中で自然にメッキがはがれてゴールドが見えてきます。自分だけの削れ方をしていきます。

ジュエリーデザイナーにとっては、ゴールドをメッキで覆うなんて信じられないといわれました。(笑)

私たちは指輪に関しては素人だったからこそ、新しい発想を持つことができました。

○ISHINOMAKI LAB(石巻工房)

今度は東日本大震災の復興支援に関する活動です。

震災後、友人である建築家芦沢啓治氏がかつて石巻市で手がけた飲食店を見に行きました。

そのときに悲惨な状況を目の当たりにし、何か私たちらしい支援はできないかと考え、そこで地元の方々が今後、誇りをもって自立復興するきっかけをつくり、復興後も長期に渡り存続できる「地域のものづくりのための場」をつくろうと、建築やプロダクトにかかわるデザイナーをはじめとする関係者が集まり「石巻工房実行委員会」が結成されました。

地元の方が自分たちの手で家具や生活必需品を作ったり補修したりと、地元の方にとってのコミュニティスペースとして今でも利用いただいています。

工房の壁は、先ほど紹介しましたGulliver Tableで使ったものを再利用しました。また、 ハーマンミラーともコラボし、ボランティアが年に一度やってきています。

また、石巻工房発のプロダクトも生まれています。

○wanmock

デザイナー原研哉氏が監修し、国内外の建築家やデザイナーが参加した「ARCHITECTURE FOR DOGS(犬のための建築)」という展覧会での出展作品です。

犬にとっての心地よさは何か、犬はどのように行動するのか考えてみたときに、飼い主の洋服の上が大好きなことをヒントに、飼い主の洋服が犬の居場所を作るような家具を設計しました。

木のフレーム(設計した図面をHP上でダウンロードできるようにし、世界中の人が利用できるようにしました)を2つ用意し、そこに飼い主の洋服を着せることで、まるでハンモックのように犬がその洋服の上で遊ぶことができます。布の伸縮性も活かしたプロダクトです。

季節ごとに衣替えもできますし、何より洗えるので衛生面でも問題ありません。

犬のためのハンモックである「wanmock」は、人と犬との距離を近づける建築です。

ご覧いただいた事例からもお分かりのように、建築・家具というジャンルにとどまらず、様々な切り口でアイデアを形にしています。

**************************************

建築設計という領域を軽やかに超えて、人の行動や意識のスイッチを押すような仕掛け作りをしているお二人。後半はモデレーター土谷氏とのトークセッションが行われました。

-トラフが手がけたプロジェクトでは、家具そのものが建築的であったり、建築そのものが家具的であったり、「家具」と「建築」を使う側が自由に行き来できるような印象があります。また、家具と家との関係性においても、境界線が行ったり来たりすることで、自分たちの行為が誘発され、予期せぬ行動が起こることもあり得るように思います。

そういったモノを作るとき、設計のアプローチはどのように行っているのですか?家具的なアプローチなのか、建築的なアプローチなのか、そのどちらでもないアプローチなのか、実際のところいかがですか?

鈴野:家具と家で設計のアプローチは変えていませんし、区別もしていません。ただ、建築は設計時に模型を作るけれど、プロダクトは原寸大のプロトタイプを作って検証できるところが面白いですね。

参加者の方々からも質問が多く出ました。

-家具のような建築、建築のような家具。今までに見たことのないものを世に届けていますが、そういったモノを生み出し続けるお二人のモチベーションは何ですか?目指すべきビジョンがあって、そのビジョンの下で様々なプロダクトを生み出しているのですか?それとも幅広く様々な仕事を手がけていく中で今のやり方に辿り着いたのでしょうか?

鈴野:どちらかというと後者です。理論は後付けすることができますが、その結論に至るまでは様々な角度でスタディしています。

私たちは人を「風景」として捉えており、描くものに人が溶け込んだ状況・状態をどう作れるか、を考えています。それは建築のアプローチというよりは、インテリアデザインのようなものだと思っています。そのアプローチで考えると、決まった形が無くなっていったり、よりシンプルになっていったりします。

-トラフで様々なプロジェクトに関わるなかでご自身の思考等に変化を感じましたか?

鈴野:建築、家具、アートなど様々な分野の境界が無くなって、分野という概念がなくなり、フラットに考えられるようになりました。ランドスケープや土木も同様です。ジャンル・カテゴリーを一度取っ払ってみることで楽しめること、見えてくることがあると思っています。

**********************************

33ラボでの本シリーズのテーマは【「家具」と「家」の間を考える】ですが、今回のゲスト、トラフのお二人は、「間」という概念、つまり境界線が全く存在せず、家具・家・建築・アーキテクト・プロダクトなど様々な領域を飛び超えて新たな価値を世に届けています。

領域の概念がないからこそ、常識では考えられないようなアプローチで物事を捉え、設計し、今までにないモノを生み出していける、その柔軟さに多くを学び取ることができました。

今日のお話を伺った後に街に出ると、トラフの作品だけでなく、目に入るあらゆるものがいつもとは違った見え方をしてくるかもしれません。

3*3ラボ(さんさんらぼ)

環境プロダクト「ものづくりからことづくり」研究会

3R(Reduce:減らす、Reuse:再活用、Recycle:リサイクル)と3rdプレイス(家と職場以外の場所)づくりを目指し、毎月ゲストをお招きしたセミナーを実施します。

おすすめ情報

-

【3*3LABO×難民支援協会】Refugee Talk-難民を学ぶ夕べ<年末特別版>Charity Party without Borders

2014年12月17日(水)19:00〜21:30

-

【3*3 LABO×難民支援協会】「難民×社会」のつながりの可能性を考える-日本の事例から学ぶ

2014年11月6日(木)19:00〜21:30

-

【大丸有シゼンノコパン】

大丸有の植物に江戸を「視(み)る」~人が利用してきた植物たち~

【緑地を探ろう!】2025年6月21日(土)10:00~12:00

-

【大丸有シゼンノコパン】

新緑のなかの生きものを「観(み)る」~生きもの調査にも挑戦‼~

【親子イベント/まちの生きもの】2025年5月17日(土)13:30~15:30

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2

【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー

【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー - 3

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 5

【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季

【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 - 6

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7

【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜

【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 - 8

フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~

フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ - 9

指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感

指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 - 10

【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日

【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日