いもり池で自然環境に関し意見を交わした妙高市職員とエコッツェリア協会メンバー

いもり池で自然環境に関し意見を交わした妙高市職員とエコッツェリア協会メンバー

大手町・丸の内・有楽町(大丸有)エリアで持続可能なまちづくりを推進しているエコッツェリア協会は、地方と都市の関係性を改めて考え直し、双方が共に発展する未来を模索する目的で「地方創生ビジョン検討会」を設置。このほど、新潟県妙高市において「生物多様性の保全」をテーマとしたビジョン策定や連携策の検討のため、「妙高戸隠連山国立公園」を中心に訪問。自然保護や同エリアの大規模開発など最新動向を探るため現地を視察し、同市職員らによるアテンドで、課題抽出や今後の連携の在り方などを探りました。2日間にわたる視察ツアーについてレポートします。

北陸新幹線で東京から約2時間。上越妙高駅で下車し、道の駅あらいで昼食をとった後、妙高市役所でのオリエンテーションからスタートしました。冒頭、城戸陽二市長が「自然に特化した新たな形の仕組みとして行政と企業の皆さまとどう形を築き、自然環境にアプローチとしていくかご提案頂けると聞いており本当にありがたい。少しでも皆さまから専門的な知見をお借りし、忌憚のないご意見を頂きたい」とあいさつしました。

妙高市の自然の魅力や可能性など市側から説明がありました

続いて、エコッツェリア協会コミュニティ研究所長の田口真司は「協会では地域連携の中で、宮崎、奈良、長崎から自治体職員を出向として受け入れ、常に首都圏と地域をどう互いに繋がり合っていくかということを進めている。その中で、『地方創生ビジョン』づくりを始めている」と説明。初年度は都市が地域から享受しているものは何か、ということで、エネルギー、食、人材という3つを主要テーマに掲げ、実態調査を進めているとしました。これまでに視察した奈良県の旧月ヶ瀬村(現・奈良市月ヶ瀬)の視察を通じ、(過疎化地域ながら現在は奈良市に編入されていて)過疎化交付金が入ってこない中で地区としてどう持続させるか、また市議会議員が地区から出ておらず住民の声が届かない問題を挙げました。この視察で得たヒントとして「これまで中央集権的に人も、モノも、情報も集め分配する社会でしたが、自律分散型で地域が強くなっていくことがポイントになる」と指摘しました。また、三重県尾鷲市の事例で、カーボンクレジットと企業版ふるさと納税を活用して森林保全をしていることを紹介。「企業も脱炭素プラス生物多様性ということを投資家などに説明しなければならない状況にある。首都圏の企業として何かご一緒する機会が得られたら」と述べました。

エコッツェリア協会側のプレゼンテーションなどを含め活発な議論が行われました

続いて、三菱地所サステナビリティ推進部も兼務する同協会の松井宏宇は、企業や金融機関が自然資本や生物多様性に関する財務的なリスクと機会を評価し、情報開示するための国際的な枠組みを構築するイニシアチブである「自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)」について触れ、「自然に関して取り組む際に企業は自社と関係ある取り組みかについて考えていかないといけない流れになっている。そうした点で現場(妙高市)とつなげるようなことができたら」と話しました。

一方、同協会でエネルギー関連を担当する三上己紀は「皆さんの地域は(森林資源が豊富で)まさに宝の山。自治体の皆さんが地域の音頭を取りながら環境価値を創造し、企業収益を稼ぎ出すモデルをサプライチェーンに乗せていけるか。まさに温室効果ガス(CO2)のクレジットなどが代表例になるとみられ、そうしたさまざまな情報を提供していきたい」と語りました。

改めて田口は「われわれは、これまでまちづくりや関係人口、交流人口をベースにご一緒してきましたが、いよいよ次のフェーズとして、具体的に妙高市の価値を高めつつ、企業が必要としているものをうまく取り込み、人もお金も情報もうまく循環させていくモデルづくりを一緒にできたら」としました。

これら発言に対し城戸市長は、同じ新潟県でも原発立地地域の柏崎が優遇されているのと他地域は違うことなどを挙げた上で「都市部の企業と地方の関係で、(企業の取り組みが)自然環境(を重視する流れ)となっているとのことで、より知っていきたい」としました。

エコッツェリア協会からのさまざまな提案に期待感を示した城戸陽二市長

エコッツェリア協会からのさまざまな提案に期待感を示した城戸陽二市長

また、未来舎代表の高内章氏は、エコッツェリア協会が考える10年後の未来シナリオやシナリオプランニングの考え方について説明しました。

高内氏は原発行政を一例に挙げ、「10年間こうだったから次の10年もこうなる、と思っていたら、2011年の東日本大震災で大変な不連続点があった」とした上で、「世の中は不確実性に満ちていて、作りたい未来に向かっていこうと思ったときに、皆が理想だと思っているのにできないと思い込んでいることが多くないか、ということが私たちがシナリオを提供している意味」とし、通常、3つほどのシナリオを示し、「どの世の中に行っても自分たちはしっかり仕事ができることを提案している」としました。

「要は世の中の常識により、妙高市の経済活性化を保ちながら、1人1人の幸せを拡大していくことを戦略に掲げていたとして、もし、世の中の方が変わってしまったら皆さんの戦略が傷つくのではないか」とした上で、「シナリオプランニングをしなくても計画を立てることはできるという人が多い中で、10年後どうなっているかを質問すると、『ちょっとわからない』ということになる。だからあえて10年先を描いてみる、というのが私たちのやり方になる」と話しました。

シナリオプランニングの重要性などを話す未来舎の高内章氏

高内氏は今後の方向性に関し、分散エネルギーの傾向が強まることと、AIをはじめとしたITが発展することを挙げました。その上で、「誰かが作ったエネルギーを日本のどこかの誰かが自動的に買い付けることができるようになると、従来、エネルギーは地方から都市へ送られていた流れが変わり、都市と地方の関係も変わっていくでしょう」。加えて食に関しては、「農業だけで食べていこうとすると大変だが、例えばエネルギーとの組み合わせで農地を活用していく、と考えるとどうだろう」とし、小水力発電の活用やハイブリッドの太陽電池敷設に必要な法改正の必要性などを挙げました。現在は農地と太陽電池設置場所を取り合う傾向があるが、この競合を整理していく段階で都市に住む人たちの知恵が必要になるとも。「東京だけが富んでいる状態を作り続けるのが無理であるならば、そこで得られた知恵や仕事をする能力を地方に分散することが大切になる」と指摘。「都市部の知恵を地方で使っていく企業を使っていく、その窓口、そして、知恵の集積と分散させていく機能、プラットフォームとしてエコッツェリア協会のような団体が力を発揮できるのではないか」と述べ、「方向性の一致やヒントを得て(取り組みを)継続できたら」とまとめました。

続いて、妙高市環境生活課SDGs推進室の齊藤室長からは、新潟県南西部に位置し、2005年4月、旧新井市、旧妙高高原町、旧妙高村の3市町村が合併して「妙高市」が誕生したと紹介。有数の豪雪地帯で8つのスキー場や温泉地などが点在。人口は右肩下がりであるものの約2万8000人いるとしました。

妙高市の一部が上信越高原国立公園の妙高戸隠地域として国立公園指定されたのが1945年。その後、2015年3月に上信越高原国立公園の一部を再編し、妙高戸隠連山国立公園として新たに指定され、2025年で10周年を迎えたとしました。国立公園と脱炭素を組み合わせた「ゼロカーボンパーク」と位置づけ、また、妙高市としても生物多様性の損失を止め回復軌道に乗せるため、社会・経済活動による自然への負の影響を抑え、プラスの影響を与えることを目指す概念である「ネイチャーポジティブ(自然再興)」を目指しているとの話もありました。

説明を受け、質疑の時間となり、協会側からは、気候変動に伴い植物の生態系の場所も変わる中で、「ライチョウの生息エリアを守ろうと無理やり維持しようとすると環境破壊になるのでは」という問いが出ました。これに対し、市側は「県も調査しているが、環境変化が大きく、追い付いていない」としました。また、1人の大学教授の意見で計画を進めていくことのリスクや、現場(行政)に近い職員なども客観的にどうすべきかのカードを持つべき、といった話が出て、「さまざまな角度から見る事も必要」としました。また、市側から、地元の「国際自然環境アウトドア専門学校(i-nac)」の卒業生が妙高戸隠連山国立公園の「妙高高原ビジターセンター」や山小屋などのスタッフとして妙高に定住する流れも出ていることも話がありました。

妙高の自然を深く、楽しく学べる「妙高高原ビジターセンター」

この後、メンバーらは、えちごトキめき鉄道の妙高高原駅からバスで20分の場所にある妙高高原ビジターセンターへ移動。2022年にリニューアルした施設で、同公園の自然を楽しく、深く学ぶことができます。ログハウス風のきれいな施設では、雄大な自然を望みながらコーヒーを楽しむ人の姿も。

受付を通り抜け外に出ると、晴れていれば池越しに妙高山を望める1周500メートルのいもり池が目に入ります。周辺の遊歩道などを含め100種を超える野鳥やトンボ類、カエルなどさまざまな生きものが集まるといいます。

同池では、妙高市環境生活課が事務局を務める「生命地域妙高環境会議」の事業として重点対策外来種である「スイレン」の駆除作業を毎年実施していることも聞きました。池に妙高山が映る「逆さ妙高」の景観と自然の植生を守る狙いといいます。具体的には、スイレンを刈り取り、水底にシートを敷設して土のうで固定する作業を実施。覆った部分に繁殖は少なく、一定の効果が見られるとのことで、継続していくそうです。

現在同市では、「妙高山といもり池の景観と自然環境を守るプロジェクト」と題し、同池周辺の土地約5500平方メートルの取得を予定。財源確保のため、企業版ふるさと納税やクラウドファンディングを実施しているとのことです。

テレワーク研修交流施設「MYOKO BASE CAMP」

隣接地に2022年7月に開業したテレワーク研修交流施設「MYOKO BASE CAMP」も見学。夏休み期間ともあって、親は仕事、子供は自然観察などで過ごす「親子ワーケーション」を楽しむ姿などが多くみられました。同施設開業後、すぐに新型コロナウイルス禍に入り、ほぼ稼働できなかった時期があったものの、利用者はかなり増えている、といいます。

さらに場所を市の施設である「妙高高原メッセ」に移動。

妙高高原ビジターセンター館長の松井茂氏と、環境省妙高高原自然保護官事務所の自然保護官である秋本周氏の両氏から、妙高エリアの自然環境保護や国立公園をめぐる動向、課題などを聞き、意見交換することになりました。

妙高高原ビジターセンターの松井茂館長(右)と環境省の秋本周自然保護官に国立公園の現状や課題などを聞きました

妙高高原ビジターセンターの松井茂館長(右)と環境省の秋本周自然保護官に国立公園の現状や課題などを聞きました

松井氏は、リニューアル後の妙高高原ビジターセンターに関し、「従来のビジターセンターが環境保護の観点からなるべく人を(自然環境内に)入れず、自然とはこういうものと伝えるようなものでしたが、今はむしろ国立公園の素晴らしい自然を見ていただこうという発想で取り組んでいます」とし、その成果として夏場の集客などがうまく機能し、リニューアル2年目から来場者が15万人を超える水準で推移しているとしました。

高内氏が「インバウンドはグリーンシーズンに何を求め、どこから来られるのか」と問うと、松井氏は「レンタカーの利用者が多いですが、昨年の冬の状況を見ると、ウェブサイトの情報などを確認されているのか成田ナンバーの方が増えました。夏場も週末は、ツアー客の受け入れが増えています」と話しました。

一方、環境省の秋本氏は今年4月に10カ所目の勤務地として妙高高原事務所に着任。国立公園の過去から現在に至る曲折を詳しく説明しました。

まず米国などの国立公園が国有地をそのまま国立公園にする形なのに対し、日本の国立公園は、自然公園法に則り環境大臣が指定し、「地域の土地を所有しないけれどこのエリアを国立公園としましょう」というスタイルをとっていると説明しました。国立公園は35カ所あるほか、国定公園が57カ所、都道府県立自然公園が311カ所の計403カ所、総面積は575万ヘクタールに及び、自然公園法の第1条で「自然環境の風景地を保護するとともに、利用を増進することで国民の保健休養に資するとともに生物多様性の保護に寄与することを目的とするとしている」と説明しました。

また、全国の国立公園の変遷をみると、昭和40年代のリゾートブームでスキー場やゴルフ場など開発の強い圧力があったためブレーキをかけていたところ、今度はバブル崩壊で「人が来ない」という事態に。国立公園に廃屋が増える事態は良くないとなり、利用が促進され、国立公園の訪日外国人利用者数を倍増させることになったとも。秋本氏は「10年かけて(利用促進の仕方に)少しこなれてきた」と感想を語りました。

加えて、妙高戸隠連山国立公園エリアは、「豪雪地帯で雪解け水が溜って湿原があり、標高が低い場所でもミズバショウが見られるといった特徴がある」としました。また、イネ科の植物が繁茂してエサが少なくなり、ライチョウの生息が減っていることや、ブラックバスなど外来種の繁殖の問題なども挙がりました。

田口からは、観光関係でなく普通に暮らす農家にとって国立公園化されたメリットの有無について問いがあり秋本氏は「メリットは少ないがデメリットもなるべく出ないようにしている。元からある農林業などの産業地域は『第三種特別地域』に指定され、国立公園内であってもそこでの作業にあまり口出ししない形になっている」としつつも、所管業務が多岐に渡る苦労なども話しました。

初日は、地元・関川の居酒屋「やまぎし」で地酒や地場のおいしい食材を楽しみながら交流を温め、締めくくりました。

改めて妙高高原ビジターセンターの展示から多くの気づきを得ました

改めて妙高高原ビジターセンターの展示から多くの気づきを得ました

2日目は、改めて妙高高原ビジターセンター視察からスタート。同センターは、展示も立体模型や大型パネル、多様な映像コンテンツなどがそろい、子供も大人も楽しめる施設であることを確認しました。

いもり池先の遊歩道ではさまざまな植生が確認できました

その後、いもり池から西側に広がる遊歩道へ。この場所は、東京大学の宿泊施設「池の平寮」があり、主に東大の学生やOBが山小屋的に利用していたそうですが1997年に閉鎖。99年にはほぼ解体撤去されたそうで、現在は、かつて使用した倉庫など一部が残るだけとなっています。

一時期、この場所を民間企業が高く買い取る可能性もありましたが、妙高市が買い取る意向で、現在の自然の姿が守られている現状も知りました。このほか、冬季の除雪の現状や、カントリースキーの違法ガイドの動向、違法民泊の問題など質疑がありました。

かつて東大の宿泊施設があったエリアの豊かな自然を見て回りました

かつて東大の宿泊施設があったエリアの豊かな自然を見て回りました

次いでメンバーは、妙高杉ノ原スキー場エリアへ。夏季のため、ゴンドラも稼働していませんが、親子連れでバギーを楽しむ姿がみられました。同エリアでは、「妙高杉ノ原マウンテンリゾート開発事業計画(仮称)」が進行中で、5つ星クラスの高級ホテルやレジデンスのほか商業、MICE(企業ミーティング、報奨・研修旅行、国際会議、展示会)施設などが整備される予定です。われわれが行った際も、温泉のボーリング作業などが行われるなど動きをみせていました。

妙高杉ノ原スキー場エリアで今後計画される大規模開発について確認しました

同エリアは、ペイシャンズ・キャピタル・グループ(PCG)が開発を手掛け、第1期は2028年末の開業を目指しています。開業日まで時間が少ないため、計画が具体化し次第、急ピッチで開発が進むもようです。

また、軽井沢と妙高高原間を走るしなの鉄道は、PCGと連携し、妙高高原駅と避暑地として人気を誇る軽井沢駅を観光列車などで結ぶなどで誘客を図りたい計画とのことです。

こうした開発などの話の流れで現在の妙高市の現状について問われ、齊藤氏は「妙高高原エリアなどはやや不動産バブル状態になっていて、空き家がない。関山や新井地域まで手を伸ばしてでも物件があれば買う、という話も聞きます」と語りました。

メンバーらは「苗名滝」でほんのひと時、涼を味わいました

次いで、日本の滝百選にも選ばれ、新潟と長野の県境を流れる「関川」にかかる名滝「苗名滝」へ移動。駐車場から遊歩道を15分ほど歩き滝の音が聞こえてくると、目の前に落差55メートルという滝の全貌が迫ります。この日は暑い場所の視察が多かったですが、さすがに滝の効果か爽やかな風が吹き抜けていきました。

途中、国際自然環境アウトドア専門学校(i-nac)にも立ち寄りました。「自然ガイド学科」や「産学プロ学科」などを擁し、多くの学生を輩出しているといいます。

一連の視察を終え、妙高市役所にて総括しました。

エコッツェリア協会で宮崎県庁から出向中の宮村駿は「妙高は毎回来るたびに面白いなと感じます。(専門学校の)『i-nac』は場所だけの見学になりましたが、学校だけ通って市外に出ていってしまうのではなく、もっと(妙高市と)連携できればいいと思いました」と話しました。

田口は「今後の開発案件など単発でなく町を面的、複合的に捉えていくといろいろと見えてくるのではないか。東大池の平寮があった場所を市として購入するという意思を持たれ、発信することでブランディングにもつながっていくのではないかと感じました。あの場所を使ったイベント開催などさまざまな方法でファンというか関係者を増やしていくということ(が大事)」とした上で「今後の(政策や環境などの)変化の予兆を見ながら未来像の議論をわれわれや市民の方も入るなど関係者が増えれば、必然的にお金も入ってくる。そうした部分で(妙高市と)ご一緒できたら」としました。

エコッツェリア協会の田口真司は今後の連携の在り方などを語り総括しました

高内氏は改めてシナリオプランニングについて取り上げ、「未来のことをすべて知る巫女(みこ)さんがいて、10年後に妙高市として何を聞きたいか、ということがシナリオを作るための最初の入り口になります。理想的な未来に向かっていくという話ではあるものの、外部要因が自分たちの思い通りにならなかったときに、どのような戦略をいまから準備しておく必要があるのかという議論が必要な気がしました」としました。加えて妙高エリアの開発案件などに触れ「資金の回転が潤沢にあるうちに次の準備をするべきで、その意味でも妙高市はチャンスなのではないでしょうか」と話しました。

松井は「いろいろと見させて頂き、いかに大切な場所かということを改めて知ることができて良かったです」とした上で、自然共生サイトの支援認証制度の企業の利用に関して提案しました。

振り返りでも活発な意見交換が繰り広げられました

同協会で奈良県庁から出向中の辻井純平は「初めて訪問し、町としての質感の良さを感じました。環境保全の点で自治体側の(担当)職員が(数年で)入れ替わる中で長期に渡ってしっかり体制を組む難しさがあると思っており、自治体職員として勉強させていただきたいと思いました」と話しました。

同協会で今回、イラストなどで議事録をまとめるグラフィックレコーディングを担当した岡本克彦氏は「環境と人間環境の多様性の違いがある事を学びました」としました。

改めて田口は「環境保全もうそうですし、人間生活や観光などをどうしていくか、市外の人も含めて一緒に作っていこうとすればより呼び込みがしやすくなるのではないかと思います」としました。

これらの感想を聞いた妙高市の長谷川課長は「国立公園の分離独立化10周年ということで歴史が浅いからこそチャレンジをしており、生命地域妙高環境会議も誇れる取り組みと思うのですが、外部の方に認知されていないと。企業との関わりの中で、観光とも両立しながら自然保全をしていきたいと思いました」としました。

これに対し高内氏は「次の10年を見据え、例えばエネルギー自立であったり、『i-nac』で成功しているように他の種類の学校誘致がないか、など、他の地域のまねではなく次の一手を打っていく。そのために先回りしてどのような条例を作って待てばいいかなどを市民も一緒になって考えたられたらと。妙高市が新しいことを始めて、こんな事例ならばまねしてみたくなるようなものを日本全国に散らしていくような仕事もしてみたい」としました。

長谷川課長は、「市民の皆さんとワークショップなども行いながらまとめた市の総合計画がスタートしたばかりで、お話いただいた10年後をどうしたらいいか、ということはなかなか考えにくい」としつつも、同計画に妙高エリアで大規模に進む予定のリゾート開発のことが入っておらず、同協会として関われる可能性が示唆されました。これに対し協会側からは、「計画全体を考えるのではなく、サブ的要素を別グループで考えるのはどうか」といった提案がなされました。

豪雪地帯からは想像できない夏場の緑豊かな妙高の自然の魅力を各エリアで体感しつつ、リゾート開発計画予定地なども視察し、多くの気づきを得る2日間となりました。

(取材・執筆:那須慎一)

「地方創生」をテーマに各地域の現状や課題について理解を深め、自治体や中小企業、NPOなど、地域に関わるさまざまな方達と都心の企業やビジネスパーソンが連携し、課題解決に向けた方策について探っていきます。

地方創生ビジョン検討会 2025年11月21日(金)~23日(日)開催

地方創生ビジョン検討会(長崎県五島市) 2025年7月28(月)~7月30日(水)

大手町ラボフェス#3 食と農業とサステナブル 2025年8月26日(火)開催

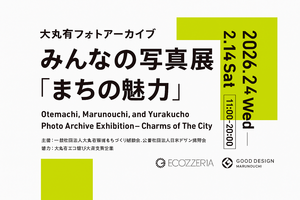

「GOOD DESIGN MARUNOUCHI」にて14日(土)まで

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ 【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】

【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】 【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト さんさんネットワーキング~2026春~

さんさんネットワーキング~2026春~ 3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ 【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~

【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~ 【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方

【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方 【レポート】マーケットイン思考がもたらす食農ビジネスの可能性

【レポート】マーケットイン思考がもたらす食農ビジネスの可能性