8,9,11

「人が動けば日本が変わる」をモットーに、地域が抱える課題や潜在的価値を、都市のビジネスパーソンとともに考え、地域の新たな魅力を生み出すことを目指す「丸の内プラチナ大学逆参勤交代コース」の総括講座が、3月4日に東京・大手町の3×3 Lab Futureで開催されました。

総括講座では、今年実施されたフィールドワークなどで得られた知見を共有し、そこから生まれた好事例の報告が行われました。逆参勤交代コースの講師である松田智生氏(丸の内プラチナ大学副学長・三菱総合研究所主席研究員)は、「本日の講座は『ここが良かった逆参勤交代』、『ここが課題だ逆参勤交代』、『もっと良くなる逆参勤交代』という3つの観点からお話するとともに、来年度の方針も話したい」と語り、講座をスタートしました。

- 続きを読む

- 都市と地方の人材を共有する逆参勤交代

都市と地方の人材を共有する逆参勤交代

松田氏は、今の日本における逆参勤交代の必要性について以下のように説明しました。

「日本の人口は、日本人だけで見れば毎年約86万人減っている。これは、毎年山梨県や佐賀県が消滅してしまっているのと同じ。さらに、高齢化率も約30%に達し危機的状況といえる。国は過去10年にわたり地方創生策として移住を推進してきたが、成功したとは言えないのではないか。それは移住政策が都市部と地方で人口の争奪戦になってしまったからだ。人口減少が進む日本では、『人材の争奪ではなく共有』こそが目指すべき姿だ。そしてそれを可能にする地方分権の制度が必要な時代になっている」

講師の松田智生氏

講師の松田智生氏

では、逆参勤交代が目指す「人材共有」とは具体的にどのようなものなのでしょうか。

「逆参勤交代とは、都市生活者が地方で期間限定滞在することだ。都市部の生活者は北海道や九州に移住・転職するのが難しくても、スマートフォンとパソコンがあればどこでも仕事ができるし、副業を解禁した企業も多い。移住は難しくても、期間限定で地方に滞在して課題解決に参加できる時代になっている。地方に人が流れれば、インフラ整備が活性化することも見込める。逆参勤交代は個人、地域、企業のいずれにもメリットがある三方良しの制度になる」(松田氏)。

松田氏の言う期間限定の地方滞在は関係人口に近い概念です。しかし、現在の関係人口が抱える問題点について、松田氏は次のように分析します。

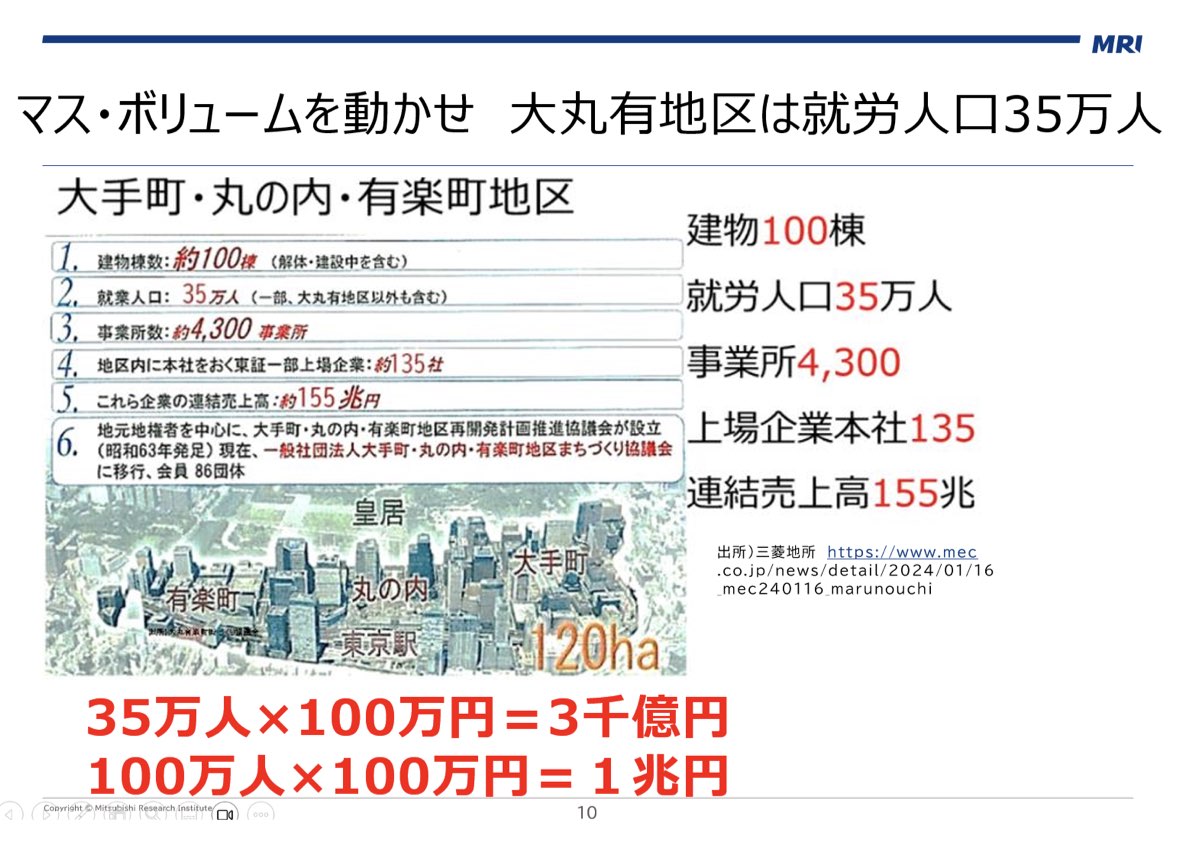

「現在の関係人口は意識の高いフリーランスやスタートアップなどに限られており、まだまだスモール・ボリュームだ。逆参勤交代では、首都圏や近畿圏で働いている大企業及び中堅企業の社員をターゲットにしており、関係人口を一桁増加させマス・ボリュームにすることができる。例えば大手町・丸の内・有楽町エリアの就労人口は35万人で、彼らが国や企業の補助などと合わせて100万円使ってくれれば約3,000億円の市場になる。このようにマス・ボリュームを動かさないと日本は変わらない」(松田氏)

講師:松田氏資料(以下同 )

講師:松田氏資料(以下同 )

2024年度の好事例紹介

逆参勤交代は2016年に始まり、コロナ禍を経ながらも、これまで23の自治体で実施されてきました。2024年度には、北海道乙部町、北海道美唄市、長崎県壱岐市、新潟県妙高市、高知県須崎市についての講座が開かれました。

松田氏は今年度に訪れた乙部町の動画を流しつつ、逆参勤交代をきっかけに乙部町のきな粉を使ったデザートが札幌市内のホテルで開発されたという好事例を紹介しました。

美唄市で地域活性化に取り組むアスノシステム株式会社の楠徹平氏(右)

美唄市で地域活性化に取り組むアスノシステム株式会社の楠徹平氏(右)

続いて北海道美唄市の逆参勤交代フィールドワークが紹介され、美唄市で地域活性化に取り組み、逆参勤交代を推進した楠徹平氏が登壇しました。楠氏は、アスノシステム株式会社から総務省の制度である「地域活性化起業人」として美唄市に派遣されています。

松田氏から逆参勤交代の感想を聞かれた楠氏は「今年の逆参勤交代後、好事例が出てきた。また来年度に向けて皆さんのアイデアを活かしていこうという動きもあり、結果に結びついているのが良かった」と述べ、来年度の抱負について、「今後、この取り組みを一過性にせず、どうすれば持続可能な形で継続していけるか、チャレンジしたい」と語りました。

須崎市のPR動画を作成し多くのことを学んだと語る大学生の北條貴一氏

須崎市のPR動画を作成し多くのことを学んだと語る大学生の北條貴一氏

次に、須崎市の動画が紹介され、同市の海外向けPR動画を制作した慶応義塾大学の北條貴一氏が招かれました。北條氏は、大学の友人に紹介され初めて参加した2023年度に続き、今年度も須崎市の逆参勤交代に参加しています。

北條氏が制作した動画は、大阪・関西万博の地方創生パビリオンでも公開予定となるほど高いクオリティーに仕上がっています。同氏は、「今回の動画作成で学んだのは、素早く行動すること、地域に愛着を持つことの大切さ、そしてチームやチームワークの重要性の3つだった。市長やそのほかの皆様からのフィードバックをいただき、計4回動画を作り直したが、完成版の動画は最初に作ったものとは比べ物にならないくらいのクオリティーに仕上がった。今後は動画に加えて様々なプロジェクトにも参加して、挑戦を繰り返しながら自分磨きをしていきたい」と語りました。

地元とWin-Winの関係性を築くことが大切と語る光行恵司氏(右)

地元とWin-Winの関係性を築くことが大切と語る光行恵司氏(右)

3番目に登壇したのは壱岐市への逆参勤交代に参加した株式会社デンソーの光行恵司氏。松田氏が「好事例のベストプラクティス」と評する光行氏の取り組みは、壱岐市内の空き家をリノベーションし、ゲストハウスとして活用するプロジェクトです。

光行氏は、「私は逆参勤交代で壱岐が大好きになってしまった。その壱岐を何度も訪れるために空き家の構想を思いついた」と経緯を語ります。

さらに、空き家活用について光行氏は、「私たち関係人口が、自分の好きになった場所で空き家を購入・賃貸してリノベーションする。それによって現地の住人との関わりが増え、施工や管理運営も地元の企業に委託する。自らも、現地での活動の拠点として使用するが、観光客や関係人口の人たちに泊まってもらうことで、地元と私たちでお金を分け合うことができ、現地に貢献できる。なるべく多くの人がWin-Winになる関係づくりが、継続的に事業を行っていくポイントだ」と取り組みで得た知見を語りました。

松田氏から逆参勤交代の良い点を聞かれた光行氏は「逆参勤交代を通じて得たものは地元の人との関係性。東京にいるとき以上に深くて楽しい関係性が地元の方々と作れたというのがとても大きな魅力だ」と答えました。

地域の文化を継承していけるモデルケースを作りたいと語る岡本岳志氏

地域の文化を継承していけるモデルケースを作りたいと語る岡本岳志氏

好事例紹介のトリを務めたのは、妙高市で岡本岳志氏が進める「故郷への恩返し起業」です。

岡本氏は、「去年は2つのテストプログラムを行った。1つは仮山伏ダイニングと言い、妙高の山岳信仰や仮山伏をテーマとした一夜限りの野外レストラン。国の登録有形文化財である関山神社をライトアップして、この日のためのオリジナル精進料理を提供し、太鼓パフォーマンスも行った。もう1つが修験道トレッキングで、かつて多くの修験者たちが歩いたルートを復元しただけではなく、参詣道を踏破するテストツアーを開催した」と報告。今年は、ビジネス収益化を実現するためにもインバウンド富裕層向けのプレミアム体験ツアーを企画しているそうです。

また、岡本氏は将来の展望について「最終的には、危機に瀕する地域文化を地域内外の人と一緒になって支え、継承していけるモデルが作れれば、全国で同じ問題に困っている地域の解決策になる」と語りました。

それぞれの参加者が登壇を終えると、松田氏は「今年度の逆参勤交代は、これまで紹介したような具体的な活動が出てきたのが成果の一つだ」と総括しました。

最終講座も多くの受講生が参加した

最終講座も多くの受講生が参加した

逆参勤交代の成果と課題

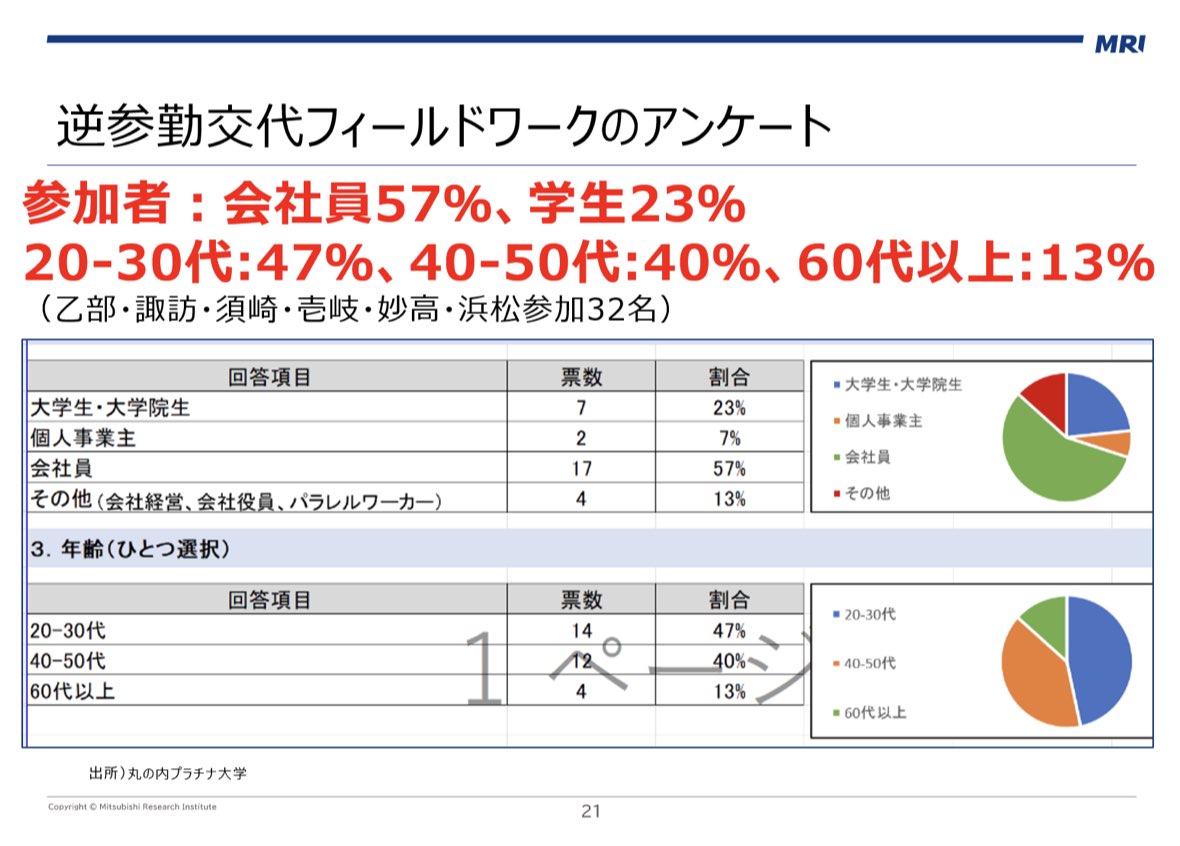

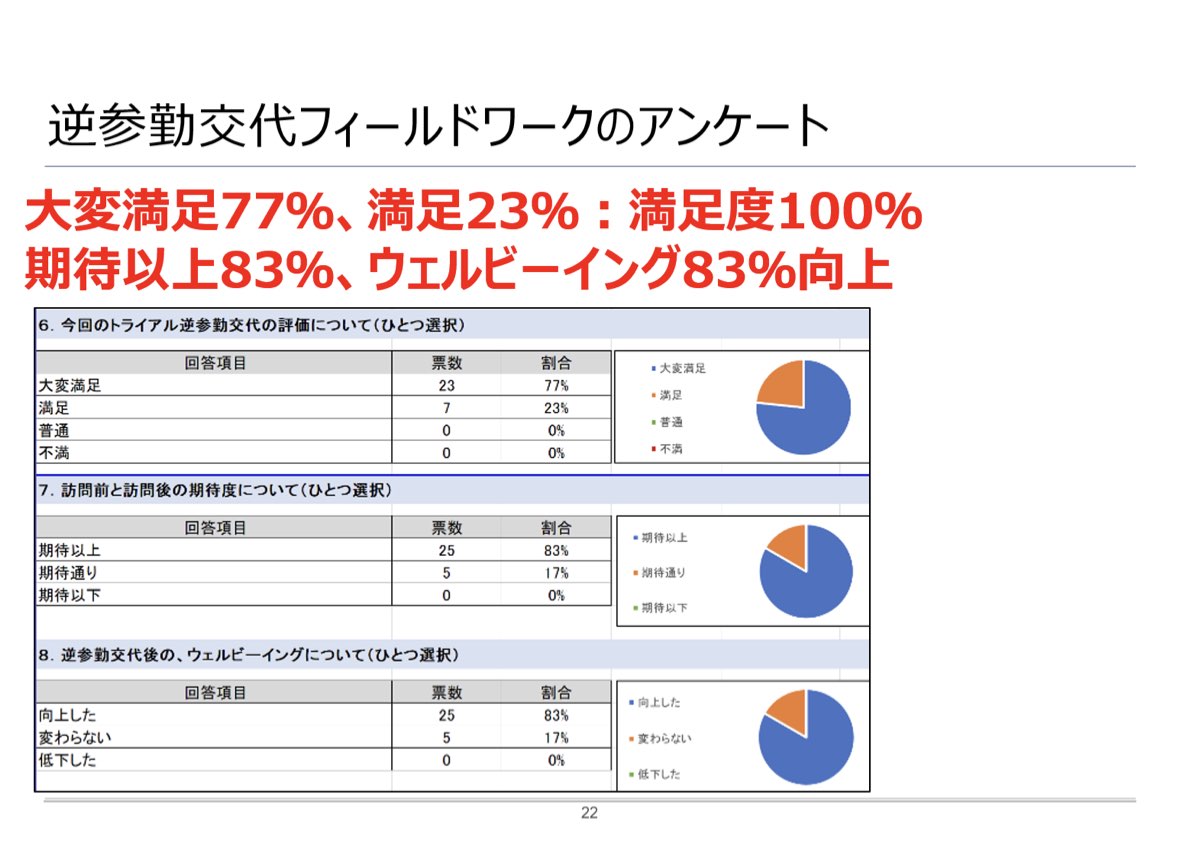

続いて松田氏は、逆参勤交代フィールドワークの参加者アンケートの結果を紹介しました。 2024年度の逆参勤交代では、松田氏が「若返りが進んでいる」と述べたように、参加者の年齢層に変化が見られました。20代、30代の参加者の割合は、昨年の31%から47%へと増加しました。また、「逆参勤交代に参加して満足した」と答えた人の割合は、昨年の97%からついに100%に達しました。さらに、「逆参勤交代に参加してウェルビーイングが向上した」と回答した人も、75%から83%へと上昇しました。

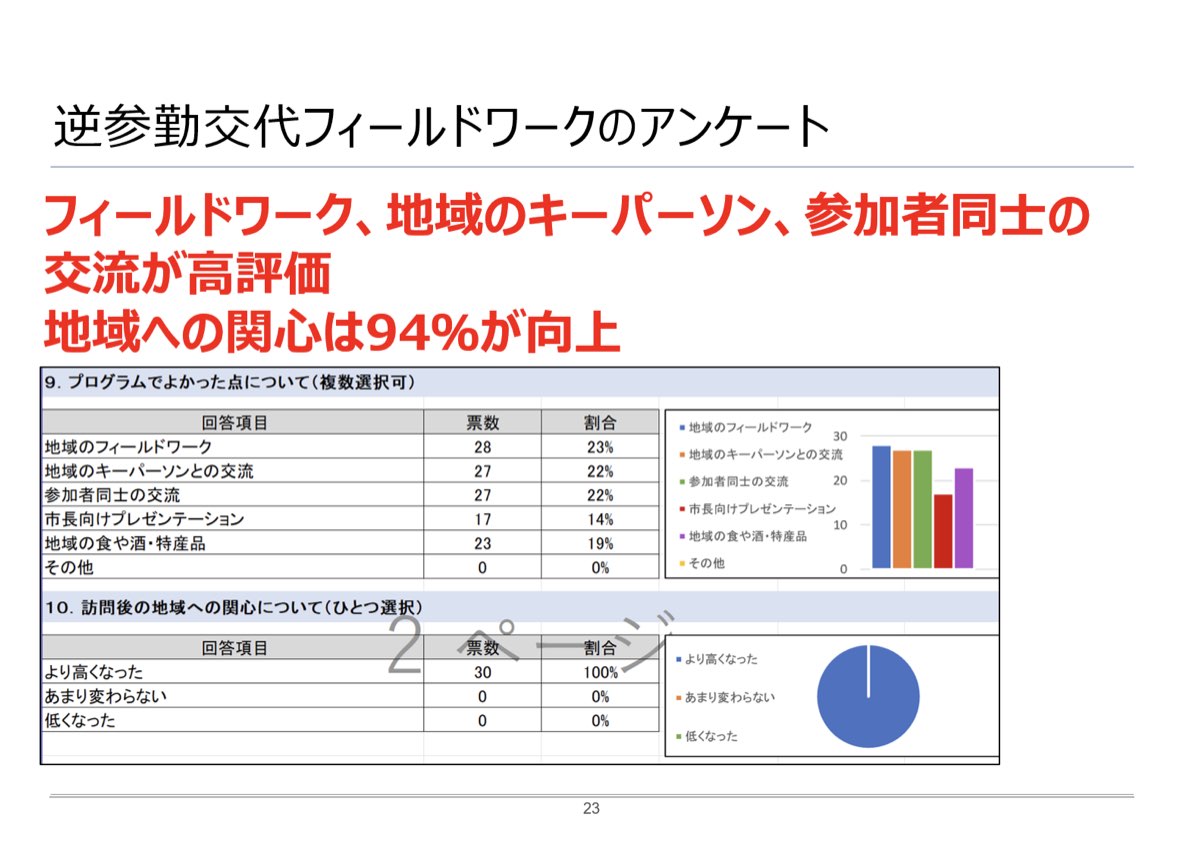

プログラムの良かった点については、「キーパーソンとの交流」、「フィールドワーク」が昨年同様に上位に位置していましたが、「参加者同士の交流」が昨年よりも高く評価されました。

一方で、逆参勤交代参加への課題として最も多かったのが「費用負担」で、次いで「家族の理解」でした。今後の逆参勤交代についての有望なモデルとしては、「ローカルイノベーション型(地域での新規事業開発)」と「兼業・副業型」というのが多くの支持を集めました。この点について松田氏は、「企業の収益云々というよりも、その地域のダイナミックな変革に関わりたい、あるいは自らのスキルを活かして貢献したいという気持ちの表れではないか」と分析しました。

また、企業の経営幹部に対して同様の質問をしたところ、「人的資本経営の一環として活用したい」との回答が最も多かったそうです。松田氏は、「企業では地方に社員を行かせることが、仕事へのモチベーション向上や離職率の低下に繋がり有効だと考えているようだ」と述べ、逆参勤交代が企業にも個人にも有効なモデルになり得ることを示しました。

人が動けば日本が変わると将来の逆参勤交代の展望を語る松田氏

人が動けば日本が変わると将来の逆参勤交代の展望を語る松田氏

未来の逆参勤交代へ

最後に松田氏は、逆参勤交代を加速させるための提言を示しました。

「逆参勤交代をもっと普及させていくためのカギは制度化だと思う。国で言えば法人向けに越境学習に対する補助を出す一方で、参加しない企業に対して法人税の引き上げなど大胆な制度改革をしないとこの国は変わらないと思っている。一方で企業には新人研修、管理職研修、役員研修などに越境学習を取り入れるなど人事制度との連動ができれば、人的資本経営にもつながっていく。また地方で労働をすると地域通貨を獲得でき、ふるさと納税をした人は補助金を使ってその地域を訪問できるような制度も魅力的だ」(松田氏)。

2025年度の逆参勤交代は、美唄市、須崎市、壱岐市での継続実施に加え、石川県七尾市で復興支援型フィールドワークが予定されています。

「逆参勤交代を一過性のイベントにしないために、来年度も続けること、深めること、広めることを大切に実施していきたい。人口減少と超高齢社会という不可逆性の課題の直面する日本では、小手先の改革ではなくドラスティックな改革と骨太な制度設計が今こそ必要であり、それが逆参勤交代である。人が動けば日本が変わると私は信じている」と松田氏は締めくくりました。

講座終了後、講師や参加者らは逆参勤交代で訪れた地域の食材やドリンクを楽しみながら交流会を行いました。参加者らはお互いの労をねぎらうとともに、2024年度の講座を振り返りながら地方活性化策やフィールドワークの思い出について会話を弾ませていました。

交流会ではこれまで訪問した地域の食材を使った料理が提供された

交流会ではこれまで訪問した地域の食材を使った料理が提供された

2024年度に実施された逆参勤交代のうち、壱岐市の取り組は2019年度から、妙高市は2022年度から実施され、その後須崎市や美唄市も続いています。まさしく松田氏のいう「続けること、深めること、広めること」が体現されてきました。2025年度からは石川県七尾市で復興支援型の逆参勤交代も始まるとのことで、今後の発展がますます期待されます。

丸の内プラチナ大学

あなたの「今後ありたい姿」「今すべきこと」とは?

丸の内プラチナ大学では、ビジネスパーソンを対象としたキャリア講座を提供しています。講座を通じて創造性を高め、人とつながることで、組織での再活躍のほか、起業や地域・社会貢献など、受講生の様々な可能性を広げます。

おすすめ情報

-

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 石川県七尾市フィールドワーク

2025年11月7日(金)~9日(日)

-

【丸の内プラチナ大学特別連携講座】すさきがすきさフェス Vol.1 ~須崎市交流イベント 2025 in TOKYO~

2025年10月25日(土) 16:00~19:00

-

【FCAJ共催イベント】EMICoフォーラム2025 「産学官民の地域共創の場 イノベーションコモンズの現在地とこれから」

2025年11月5日(水) 15:00~18:00

-

【レポート】AI時代に求められるコミュニティマネジャーの価値と役割

丸の内コミュマネ大学~AI×コミュニティの未来~ 2025年7月10日(木)開催

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 2

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 3

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】 - 4

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】 - 5

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 6CSV経営サロン2025 第3回「資源循環の出口、有機性資源のアップサイクル」

- 7

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク - 8

【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造

【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造 - 9

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 10【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 北海道上士幌町フィールドワーク