写真提供:シービーアールイー株式会社(以下同)

写真提供:シービーアールイー株式会社(以下同)

丸の内2丁目にある明治安田生命ビル。皇居庭園や大丸有エリアを一望できる抜群の立地を誇るこのビルには、日本を代表する企業や、世界に名だたる外資系企業が数多く入居しています。そのひとつが不動産業界大手のCBRE(シービーアールイー)です。

2014年、それまで東京と埼玉に構えていた4つの拠点を明治安田生命ビルに集約したCBREは、2022年から2023年にかけてオフィスのリノベーションを実施しました。「Co-Evolution(共進化)」というコンセプトでつくられたオフィスは、組織のあり方や、従業員の働き方にどのような変化をもたらしたのでしょうか。リノベーションプロジェクトを推進した遠矢敏靖氏(アドバイザリー&トランザクションサービス ワークプレイスストラテジー シニアコンサルタント)にお話を伺いました。

リノベーションプロジェクトを推進した遠矢敏靖氏(筆者撮影)

リノベーションプロジェクトを推進した遠矢敏靖氏(筆者撮影)

今回CBREがオフィスのリノベーションを実施することになったのにはいくつかの理由があります。たとえば、2014年に明治安田生命ビルに入居したタイミングでアクティビティベースドワーキング(ABW:その日の仕事の種類に基づき、その都度自主的に働く場所を選択できるオフィスのあり方)を導入するなど、最先端の取り組みを行うことでオフィスを自社ブランドのショーケースとしても位置づけていました。しかし時が経つにつれてABWを採用するなど、ワークプレイスにより投資する企業が増える中で、改めて最先端のオフィスのあり方を模索することとなったのです。また、2020年以降のコロナ禍の影響で大きく変化した働き方への対応や、それに伴って生じた従業員ニーズに応える必要もありました。こうした背景を踏まえて、オフィスのリノベーションを行う意義について、遠矢氏は次のように話しました。

「元来、オフィスはいかにして生産性向上・コスト最適化を図るかという観点で考えられがちでした。しかし最近はコンセプトを重視したオフィスに構築する企業が増えています。特に、価値創造、エンゲージメント向上、リクルーティング・リテンションの向上、人材育成などに力を入れる企業はオフィスの整備に力を入れる傾向にありますし、実際にリノベーションしたことで業績が上向き、成長したという企業も出てきています」(遠矢氏、以下同)

リノベーションを実施するにあたって、遠矢氏らプロジェクトチームは社内調査を行い、これまでのオフィスが果たした役割を振り返ると同時に、目指すべき方向性を探っていきました。2014年の入居時には、前述のオフィスを自社ブランドのショーケースにすることに加え、グローバル企業としての知見が活用できる場所にすること、従業員が主体的に動けるようなオフィスを構築し、自律的な組織文化を育むことなどが目標として掲げられていました。それらの達成度合いを経営層にヒアリングしたところ、8割以上が達成できているという認識を持っていたといいます。ただし、経営ビジョンの継続的な浸透や、従業員の健康向上、社外との共創といったことに課題を抱えていたこともわかりました。またマネージャー層からは、リモートワークの影響によって他部署間連携やチーム内のコミュニケーションが薄れてきたことに対する危惧が挙げられたといいます。さらに従業員に対する調査では、ハイブリッドワークが浸透した分、設備面の充実を希望する声が聞かれたそうです。

こうした意見を受けて、それぞれの要望に応えられるようなオフィスの構築を目指すこととなりました。そしてそのコンセプトとなったのが「Co-Evolution」という言葉です。

「新しいオフィスでは、『ヒューマンセントリック』という考えを持ち、常に人を中心に据えた、関わり合い、知り合い、理解を促進する場を作っていきたいと考えていました。そこで、『共同の』や『相互の』といった意味を持ち、コミュニティやコラボレーションを表現する際に使われる接頭辞である『Co』に、進化を表す『Evolution』をかけ合わせた言葉をコンセプトに掲げました。人と文化と関係性を高めることで、成長できるワークプレイスを目指したのです」

リノベーションの目玉でもある「CBRE Idea Lab」。執務室としてだけでなく、セミナーやイベントも開催可能

リノベーションの目玉でもある「CBRE Idea Lab」。執務室としてだけでなく、セミナーやイベントも開催可能

新しいコンセプトを実現するにあたり、リノベーションプロジェクトは次の3つの方針に基づいて進められていきました。

① ハイブリッドワークへの対応

② 社外とのさらなる協業

③ 従業員の快適性・健康に配慮した環境設備

①は、幅広い世代、幅広い志向を持った従業員の誰もが働きやすい環境をつくるというものです。前述したABWに加え、自宅やサードプレイスなどオフィス以外で働く選択も許容されており、従業員が自らの意志で、自分の生産性を最大化する仕事場を選べるようになっています。その上でオフィスの環境としては、集中して業務に臨める設備を用意したり、その逆に従業員同士のコラボレーションが生まれやすいスペースを用意したりしました。

左:席は固定されておらず、自由な場所で業務に臨める

左:席は固定されておらず、自由な場所で業務に臨める

右:フィンランドのフラメリー社が開発した防音ブース

②は、他社との交流や協業を推進するためのスペースを整え、コラボレーションの意識を向上させる仕掛けをするというものです。たとえばオフィスのレセプションは、「緊張感を持ってお客様をお迎えできるようにするため」に、高級感のあるつくりになっています。リノベーションの目玉でもあるのが、「CBRE Idea Lab」というスペースの新設です。外部との協業を促し、常に新しい発見が与えられる場所として位置づけられたスペースで、移動可能な什器で構成されているため、従業員が業務を行うだけでなく、セミナーやイベント会場としても活用ができるようになっています。また、不動産テックをはじめとした最新テクノロジーやトレンドを紹介できるブースも用意されており、知識の共有やイノベーション創出のきっかけを生み出すスペースとなっています。「従業員にとってもお客様にとっても、常に新しいものに触れられる場所で、最新の情報や、CBREへの興味が喚起される場所だといえます」と遠矢氏は話しました。

左:高級感を演出したレセプション

左:高級感を演出したレセプション

右:皇居が望める待合スペース

③は、従業員の働きやすさを追求するため、健康効果や集中力アップに貢献するといわれる昇降デスクやエルゴノミクスチェア、生産性を高めるワイドディスプレイなどの設備を導入しています。また、従業員の健康に配慮したメニューを提供するカフェの設置や、マッサージサービス、マザーズルームなどのアメニティも展開。中でも日本有数の寝具メーカーである西川株式会社と共同開発したナップルーム「ちょっと寝ルーム」は、光と音と香りをコントロールして入眠しやすい環境を作っており、予約すれば誰でも15分間の仮眠を取ることができます。疲労回復と生産性向上に結びつくとあって、従業員からも人気を博しているそうです。2024年7月にはこうした取り組みが認められ、オフィス環境が従業員の心身の健康や、社会的に健やかに働けるものになっているかを評価する国際的な認証制度である「WELL認証(WELL Building Standard™ v2)」の最高ランクである「プラチナ」を取得しました。

左:カフェでは糖質制限メニューやヴィーガンメニューも提供

左:カフェでは糖質制限メニューやヴィーガンメニューも提供

右:西川と共同開発した「ちょっと寝ルーム」

こうした方針を掲げて行われたリノベーションは、従業員の通常業務と並行しながら進行しました。そのため、従来のオフィスにおけるワークポイントの使用状況などを綿密に調査し、通常業務を妨げないよう計画を立案・実施しました。そうした苦労を経た結果、リノベーション完了後もリモートワークが可能であるにも関わらず、常時6割から7割ほどの出社率を保っています。

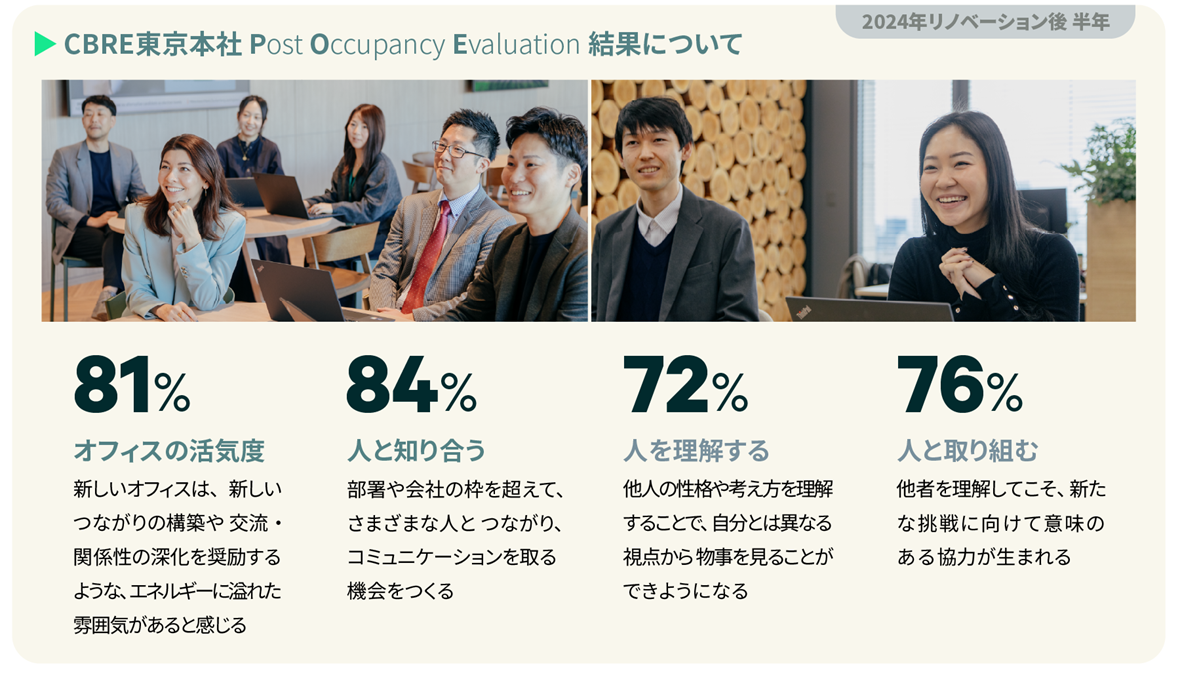

「近年ではコンセプチュアルなオフィスを構築する企業が増えています。確かにカッコいいオフィスだと感じるものも多いのですが、実際に出社している従業員は増えていないというケースもあります。その点当社で実施した移転後調査では、81%の従業員がオフィスに活気を感じており、コンセプトと掲げた人を中心とした行動指針も高い評価を受けています。

その反面、座りたい席に座れないという"嬉しい悲鳴"が上がる状況も見られ、対策が急務となっています。

従業員や来訪者の心地よさを向上することを狙い、オフィスにはアート作品も多数展示

従業員や来訪者の心地よさを向上することを狙い、オフィスにはアート作品も多数展示

今回のリノベーションを行うにあたり、オフィスの移転も検討材料のひとつにあがりました。実際に別の地域の物件を調査し、設備面で条件を満たす物件を見つけることができました。しかし従業員への調査では、大丸有エリアに職場があることや、好立地なオフィスで働けることが大きなモチベーションになっているという意見が多く、従業員エンゲージメントを考慮して明治安田生命ビルを活用し続けることになりました。

最後に今後の展望を伺うと、遠矢氏は次のような考えを話しました。

「従来から使用していた17階と18階に加え、21階を新たに増床し、合計で約1,500坪ほどのスペースを活用しています。それだけにフロアの分断が生じている部分もあります。そのため、もっと移動の動線を豊かにして流動性や回遊性を高めながら、人を中心としてエンゲージメントに寄与できるオフィスを構築していきたいと考えています」

今後企業においては、従業員の健康を経営に組み込んでいく健康経営の重要度が増していきます。CBREが構築したような、従業員の働きやすさや過ごしやすさといった「人」を起点に考えて環境を整備していく方法は、これからのオフィス構築のロールモデルとなっていくでしょう。今後も同社の取り組みには要注目です。

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ 丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト 【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】

【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】 【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】 【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造

【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造 3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ 【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~

【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~ 【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方

【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方