本物の石材を使っているビルで化石がたくさん見られることはよく知られた話ですが、大丸有もまた、そんなビルが多い、化石の宝庫です。6月25日に開催された大丸有シゼンノコパン「地球のカケラを『視る』」は、大丸有の化石を探索する"サイエンスまちあるき"の回。ゲストの米谷夏樹さんは、「大丸有には、少しぐるっと見回すだけでたくさんの石があって、化石を見つけることができる。今日はどうすれば化石を見つけることができるかお教えしますので、皆さんも化石を探す博士になれるでしょう」と話します。前半は、座学で化石について簡単に学び、後半は建物に眠る化石を探すまちあるきに飛び出しました。

- 続きを読む

- 化石とはなにか

化石とはなにか

米谷さんは天文学が専門ですが、「やりたいことがたくさんあって、一つだけに絞るのが大変だったので、ちょっとずつ全部やった」という碩学の徒。化石を視るということは、「昔の地球を視ることだ」と話しています。

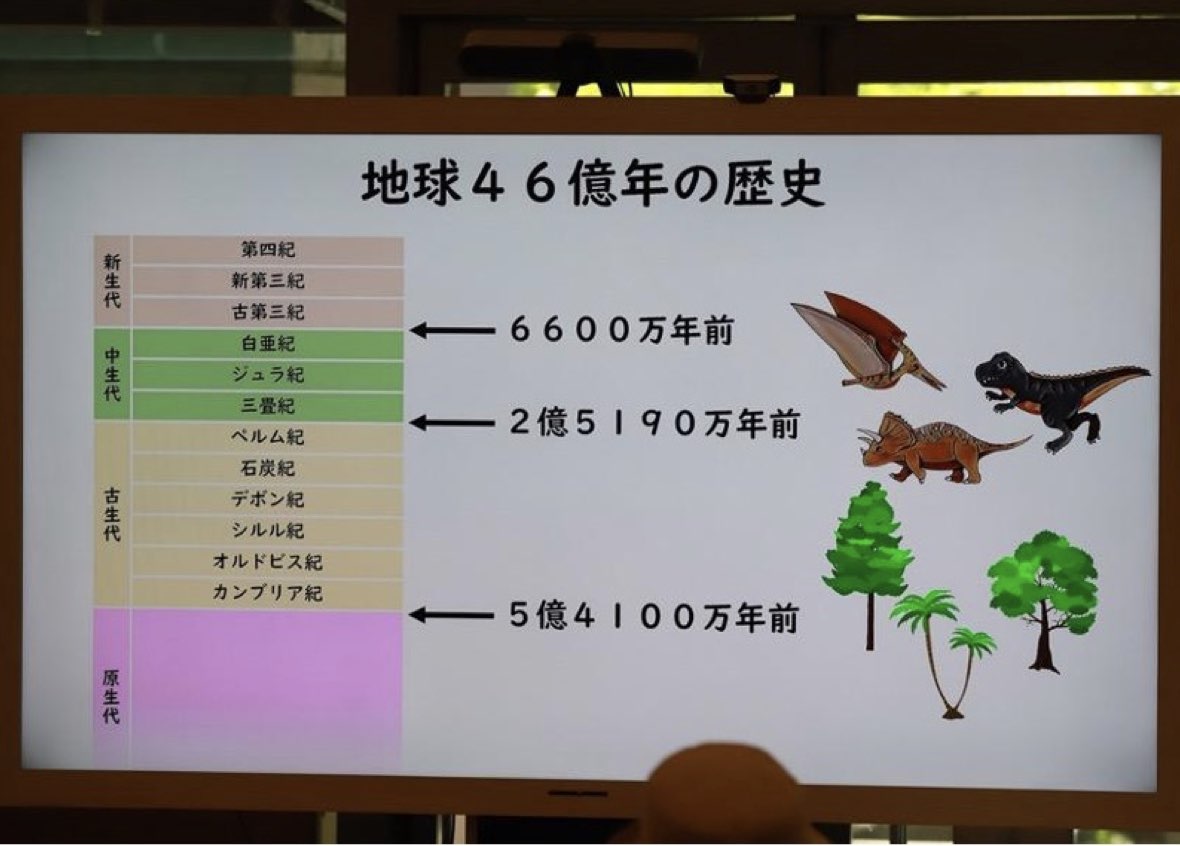

「天文学で遠く離れた星を見るのも、その星の昔の姿を見ているようなもの。地球は46億年前に誕生して、寒かったり暖かかったり凍ったり、温暖化して溶けたりを何回も何回も繰り返しています。その歴史の中で、たくさんの生物がいた時代もあるし、植物がたくさんいた時代もありました。そして、みなさんが好きな、たくさんの種類の恐竜がいる時代もあったんです。化石を見るということは、そんな生き物たちが生きた時代を見るということになるんですね」

そもそも化石とは何か。「生物の遺骸または生存していた痕跡が自然状態で保存されているもの」と米谷さんは説明。

「骨や貝殻のような硬いものが石に変って化石として残るのは皆さんもよく知っていると思いますが、足跡だとか、琥珀の中に閉じ込められた昆虫や、氷漬けになったマンモスなども化石だと言えるものです」

諸説はあるものの、約1万年前を境に、それ以前のものを「化石」と呼びます。おおまかに言えば、人間の「有史」以前の生物の痕跡が化石。「だからエジプトのミイラは『化石』とは呼ばない」と米谷さん。

「生き物が死んで、死骸が埋もれて、肉や皮膚は腐ってなくなって骨だけになって、長い間に周りの土砂と一緒に硬くなっていくことでそれがさらに埋まっていくということを繰り返して化石になります。海の底で埋もれたものでも、長い時代をかけて陸地に上がって化石として見つけられることがあります」

プランクトンや生き物の死骸が皮膚や肉などの有機質は地面の下で高音・高圧にさらされると液体、つまり石油になることもあります。石油が「化石燃料」と呼ばれるのはそのため。

このように、基本的に化石は地面の下にあることになります。それがまちの中で見られるのはどういうことでしょうか。

「ビルの下を掘るわけではありませんよ。実は、都市は石の博物館と呼ばれるくらい、多くの種類の石が使われており、その中に化石を多く含む石があるということ。大丸有では、本当に多くの石があって、化石もたくさん見ることができるんです」

その代表的な石が、「ジュラマーブル」「琉球石灰岩」です。ジュラマーブルは「ジュライエロー」とも呼ばれる黄色い石灰岩で、海底に生き物の殻が堆積して生成されるもの。約2億年前の中生代ジュラ紀に海底に土砂や生き物の殻が積もって形成されました。たためにこの名があります。現在の地球上では、主にドイツのバイエルン地方で多く産出され、アンモナイト、ベレムナイト、チョッカクガイ、オウムガイなどの海洋生物の化石が多く含まれるそうです。

「アンモナイトはぐるぐるの渦巻きの姿をしていて、現生のオウムガイと同じで、頭足類の仲間。ベレムナイトは、現代のイカに近い姿をしていて、体の先端部に硬い殻を持っていたと考えられています。その部分が太さ1センチほどの先端部の硬い鉛筆の芯に似た形の化石がよく見つかります。みたいなものがよく化石として残ります」

ベレムナイトは、最古のものが、日本の東北地方で発見されているそう。

「もしかしたら、日本がベレムナイトの誕生した場所だったかもしれない。今、世界中の研究者が、日本で生まれて世界中に広まったのか、どこかで生まれて日本にやってきたのかを研究しています」

琉球石灰岩は、サンゴ礁でサンゴや貝の殻が堆積してできたもの。時代は下がって約258万年前から1万年前までの間の新生代更新世に形成されました。沖縄で産出され、貝類を多く含みます。

「貝殻が含まれているというよりも、粉々に砕けた貝殻やサンゴをぎゅーっとして固めたような石で、ものもあるくらい。はっきりとした姿をした化石が多く、貝殻のほかウニやサンゴなどの海の生物をたくさん見ることができます」

大丸有で化石を探せ

化石を見に行くサイエンス街歩きにあたっては注意点があります。「勝手に入ってはいけない建物もあることに注意」「傷をつけたり、壊したりしない」「道を塞がない」「後ろに注意」の4点です。

<大手町ビル>

最初に見に行ったのは「大手町ビル」。

「大手町でも古いビルで、こういった古いビルには古い石が使われていることが多いです。しかも、採れる場所が限定されていたり、量が少なくて取り尽くされてしまったりした貴重な石が使われていることがあります。大手町ビルには、日本でも珍しい石が使われていてそこでも化石を見ることができます」

そのひとつが「トラバーチン」。石灰質の沈殿岩で、温泉や地下水中で形成される。縞模様が特徴でところどころに穴が空いています。「長い年月をかけてゆっくりできたもので、地球規模で大きな穴が開くと『鍾乳洞』になります」と米谷さん。建材としてはいわゆる大理石の一種ですが、「厳密には中国の大理で採れた石を大理石と呼んでいた」が、いつしか多くの石を総称して大理石としている。

「これは外装にはほとんど使われない、内装にしか使われない石。外で使えないのは、水に溶けちゃうから。基本内装で使われて、壁、廊下、階段などでよく使われますが、一種類だけでこれだけ揃えるのはとても贅沢な使い方ですね」

次に見たのが「ルージュ・ドゥ・ヌービル・ドゥミフォンス」。名前の通り、深紅の石で大手町ビルでは円柱に使われています。

「フランスのベルサイユ宮殿でも使われている石ですが、日本でも昔はよく使われていました。しかし、今ではもう、直接見ることのできる場所はほとんどありません。日本では迎賓館赤坂離宮でも使われていますが、近くで見ることはできません。きれいな赤い色に、白い模様が特徴で、サンゴの化石が多く含まれています。石はぎゅうぎゅうにおしくらまんじゅうして出来上がるので、生き物の形が崩れちゃうことが多いですが、ここでは、きれいに残っているものもたくさん見られます」

この円柱では、サンゴのほかウミユリ、ベレムナイト、巻かないアンモナイトである「直角貝」を見ることができました。

左下:ウミユリの仲間?、右下:直角貝

左下:ウミユリの仲間?、右下:直角貝

<大手門タワー・ENEOSビル>

ENEOSビルは、ジュラマーブルがふんだんに使われた建物で、アンモナイト、ベレムナイトを多く見ることができます。状態の良いくっきりとした化石が多いため、観察もしやすい場所です。

ここでは、二枚貝も多く見られました。しかし、二枚貝と言っても「ゴブレット型」。

「今よく見られる二枚貝とは違って、片方がコップみたいな形で分厚い貝。そのコップのほうを横の断面で切ると円形のように見えるんです」

化石になるためには地中にきれいに埋まらないといけませんが、地上だと土石流や火砕流などの災害でもないときれいに埋まりにくいのだそう。

左:ゴブレット型二枚貝の断面図、中:アンモナイト、右:ベレムナイト

左:ゴブレット型二枚貝の断面図、中:アンモナイト、右:ベレムナイト

「しかし、その点、海で死ぬとそのうえに土が勝手に積もっていくので、圧倒的に海の生物が化石に残りやすいんですよ。その場所が地殻変動で押し寄せられて地上に露出する場所の一つが、ドイツのバイエルンだということなんです。アンモナイトやベレムナイトはものすごく多く残っていて、世界中の海で大繁栄していたことがわかります。形や大きさの違いで珍しくなさすぎるくらい。逆に多く残されているので、年代を比定する目印になっています」

ここでは、見つけた化石を、クリアファイルに写し取る作業も行って、お土産として持ち帰ってもらいました。

新しい目線で都市を視る

終わりにあたって、米谷さんは「ぜひ自分でも化石を探してみて」と呼びかけました。

「今日聞いた石や化石を全部覚えるのは難しいかもしれませんが、まちに化石があって、どこを探せばあるのか、どうやって探せばいいのかは、分かってもらえたと思います。ぜひ、自分でも化石を探してまちを歩いてみてください。今日作ったクリアファイルに覚えた知識や気付き、発見、見つけた場所などを書き込むと研究者みたいに見えると思います。自分だけのまち化石マップを作ってみてください」 おすすめは大丸有の地下街だそう。先程の注意点のほか、暑い時期には熱中症にも気をつけて、と呼びかけて締めくくりました。

小学2年生の子どもと参加したという参加者は、「わかりやすかった」という感想とともに、「子どもに教えられる、良い経験だった」と話しています。

「壁のなかの化石を見つけるのは子どものほうが上手。子どもの視線だから見つけられるということがあるのでは。今日は子どもにたくさん化石を見つけてもらって、子どももとても喜んだし、自分自身もとても勉強になりました」

無機質なものだと思っていた石に、昔の生き物たちの痕跡が埋もれています。新しい視線で都市を見直す、良い機会となったようでした。

環境プロジェクト

環境に関する様々な課題や問いと向き合う

エコッツェリア協会では、気候変動や自然環境、資源循環、ウェルビーイング等環境に関する様々なプロジェクトを実施しています。ぜひご参加ください。

おすすめ情報

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2

【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー

【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー - 3

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 5

【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季

【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 - 6

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7

【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜

【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 - 8

フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~

フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ - 9

指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感

指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 - 10

【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日

【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日