地方創生のムーブメントは着実に広がっていますが、本当に物事が動き始めるのはまだまだこれから。目覚ましい取り組みに着手するところもあれば、紋切型に留まる自治体もあるでしょう。真の内情はいまだ浮き彫りになってはいません。

さまざまな思惑が絡む地方創生の波に乗って、3×3Laboでも地方案件のイベントやセミナー等が種々開催されていますが、12月25日に開催された「日本のとりあつかい」は、新潟県佐渡市起点でありながら、広い視野との往復的思考を行うユニークな取り組みであったと言えるかもしれません。

今回のワークショップイベントは、10月のセミナー、11月の佐渡現地視察に続く3回目の佐渡関連イベントです。コーディネートした企業間フューチャーセンターの若松悠夏氏は、2回の開催を通して「佐渡には日本の縮図がある」ことに気付き、「佐渡を考えることで日本全体を、逆に日本全体から佐渡を考えることができれば」というプロットで本イベントを設計したと話しています。

話題提供には、佐渡の地域おこし協力隊で活躍する小川佳奈子氏、ゲストトークでは、島根県の隠岐諸島にある海士町から日本を変えるために活動する信岡良亮氏が登壇。ミクロとマクロを往復するさまざまな思考が提供され、ワークショップも充実したものとなりました。

佐渡の現場から

佐渡めぐり塾の様子(佐渡市地域おこし協力隊のサイトより)

佐渡めぐり塾の様子(佐渡市地域おこし協力隊のサイトより)

地域おこし協力隊として佐渡中部の新穂地区に入った小川氏。今年3月で3年の任期を終えますが、その後も佐渡での生活を改めてスタートすることも決まっているそうです。地域おこし協力隊としての活動、そしてそこから得られた経験を語ってくれました。

小川氏地域おこし協力隊としての仕事は、主にブランド米「トキと暮らす郷米」のPR・販売。「島の人は当たり前すぎて意識していない、お金には換算できない価値を島外の人に理解してもらうこと」が仕事でした。同じように、世界農業遺産(GIAHS)も「地元の意識が低い」ことが問題で、まず地元の人に地元の価値を理解してもらうために、一般社団法人生きもの語り研究所とともに「佐渡めぐり塾」を開催し、「魅力があって恵まれていることを、子供たちだけでなく大人たちにも」伝える活動もしてきたそうです。

小川氏地域おこし協力隊としての仕事は、主にブランド米「トキと暮らす郷米」のPR・販売。「島の人は当たり前すぎて意識していない、お金には換算できない価値を島外の人に理解してもらうこと」が仕事でした。同じように、世界農業遺産(GIAHS)も「地元の意識が低い」ことが問題で、まず地元の人に地元の価値を理解してもらうために、一般社団法人生きもの語り研究所とともに「佐渡めぐり塾」を開催し、「魅力があって恵まれていることを、子供たちだけでなく大人たちにも」伝える活動もしてきたそうです。

そうした活動に当たり、心掛けていたことは3つあったと小川氏。

ひとつは「無理しないということ」。1年目は「不安もあって、できないことでも"できる"と言って」しまい、さまざまなところで無理が出てきてしまったそう。大切なのは「自分にできることで貢献すること」。そう考えると、不思議なもので、逆に実は自分でも思って見ないほど「引出しがたくさんあったことを気付き教えられる」ようになったと話します。絵を描いたり、デザインするのが好きだと思いだしたのも佐渡での生活を始めてから。「チラシを作成するなんて、東京にいたら考えつきもしなかった」。

2つ目は「地域の人を楽しませること」。地域の魅力は地元の人ほど分かりにくいものだ。「"よそ者"視点から見た佐渡の魅力を発信して、地元の人に伝えたかった」と小川氏は言う。そのために"かわら版"を毎月発行したり、写真展なども積極的に開催したり、さまざま活動に取り組みました。

そして3つ目が「農家とのつながりを大切にした」ということ。農家に限らず、人とのつながりを大切にすることは重要だが、特に若手就農希望者が多い今、「食べ物を生産する、景観を生み出す、生物をはぐくむという、農業の多面的機能をしっかりと見なおす必要があった」。そのため、若手就農者のコミュニティ「4Hクラブ」(農業青年クラブ)との交流などに努めてきたそうです。

また、2016年3月に任期が終了した後も、佐渡で生活を続ける基盤を作る必要もありました。「同じように地域おこし協力隊で来る人、都会には出たものの、やはり佐渡に戻りたい人に"こんな生き方もある"ということを示したい」という思いもあり、「フレキシブルな働き方」を模索している小川氏。「1本やって30万円、という仕事を探すのはとても難しい。でも、1本3万円を10本見つけることはできる。そんな田舎ならではの働き方、生活にチャレンジしたい」。

人がいなくなる世界で

巡の環のサイト

巡の環のサイト

各テーブルでの佐渡の魅力について語り合うダイアログを挟み、後半は信岡氏からの話題提供が行われました。信岡氏は島根県海士町に移住し、株式会社「巡の環」で島から都市と農村の新しい関係を構築する活動に取り組んでいることで知られています。現在は「島の大使館」など東京に拠点を移し、地域間連携も視野に入れた活動にも着手しています。

小川氏信岡氏は冒頭、自己紹介を兼ねてITベンチャーを辞して海士町へと移住したいきさつを語り、現在の地方と都市が抱える構造的問題について分析しました。

小川氏信岡氏は冒頭、自己紹介を兼ねてITベンチャーを辞して海士町へと移住したいきさつを語り、現在の地方と都市が抱える構造的問題について分析しました。

氏はまず人口動態の変化について触れ、日本の人口が2009年の1億2000万人を境にピークアウトし、2100年には5000~6000万人まで減少することを解説。人口動態は、極端なイレギュラー(戦争や大規模災害など)がない限り、ほぼ予測通りに動くとされています。「今、大阪など関西の都市部だけで1900万人、関東の首都圏だけで3500万人。つまり2100年には都市部だけに人口が収まってしまう可能性がある」と指摘。

このように人が減少し、都市部に人口が集中する現実がある一方、出生率でみると東京は1.06、全国平均は1.4。「1.4という数字は、三世代で半分になるということ。生物学的には絶滅危惧種に相当する」と信岡氏。九州では1.7と地方では比較的高いことを示しつつ、人が集中する都市部では出生率が下がるという構造的問題について「全体として子供が産みにくい社会になっている」と話します。

都市とつながるチームを作る

氏が都市と地方の関係をリストラクチャーしようとする背景がここにあります。地方創生といえば、「まちひとしごと」、仕事を創出し、移住定住者を増やし、人口増を狙う、という施策ばかりが掲げられますが、間違いなく日本全体で人口が減るという世界が到来する中で、移住定住促進は確かに正解のひとつかもしれませんが、自分たちの自治体だけ人口が増すというのはあまり現実的ではないのかもしれません。信岡氏は、こうした問題に取り組むために、「東京と地方でチームを作る」という方策を取ります。

「都会」と「田舎」は明確な二項対立ではなく、その違いはグラデーションになっています。そのグラデーションの中で「どのポジションを取るかが自治体の戦略となる」とし、都市、田舎それぞれがよりサステイナブルであろうとするときに、どこかに接点があるはず。そして、その一例として、「給料の2項対立」と「(食糧)自給率の2項対立」を挙げ、「給与の低いゾーンと自給率の高いゾーンでチームを組むことができるのではないか」と話します。

信岡氏は、こうした取り組みを強化するために、海士町のほか、西粟倉村(岡山県)、上勝町、神山町(徳島県)、女川町の先進5地域で連携した地域共創カレッジ(http://asunooto.co.jp/)を立ち上げるそうです。広域連携、地域間連携は地方創生の大きい枠組みのひとつとなっていますが、大きい視点で地域間連携を図る事例はこれが初めてかもしれません。

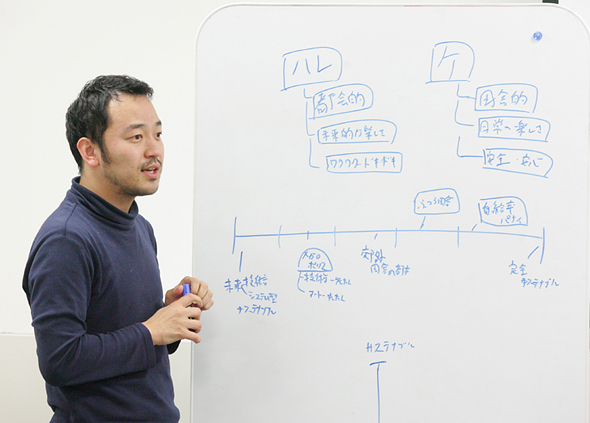

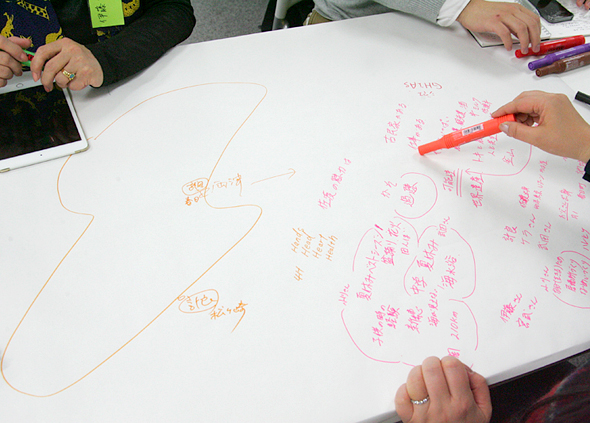

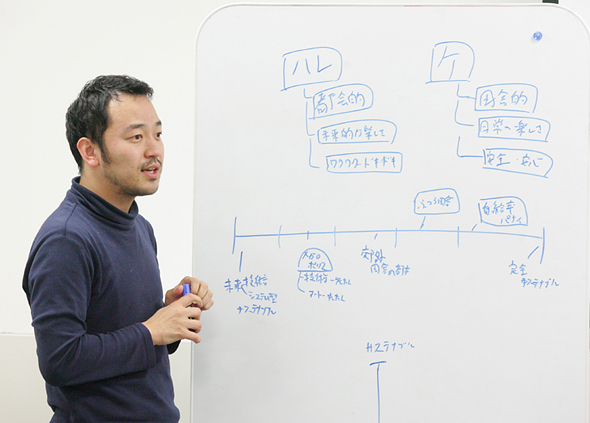

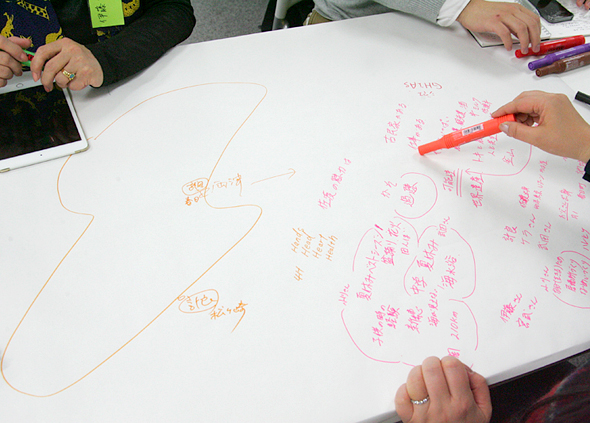

往復する視点、広がる議論

インプットトークの後、「あなたが魅力と感じていることを伝えたり発信するためにどんなことができるか」という問いかけで最後のダイアログを行いました。

ファシリテーター若松氏が指摘したように、「佐渡には日本の魅力が散りばめられ」ています。「佐渡の人たちと一緒にやってみたいことを具体的に提案してほしい」という問いかけではありましたが、信岡氏のインプットもあって、佐渡を通して日本全体を考える視点も入り混じり、非常に多彩な議論が交わされたようでした。

個別の課題を議論することは重要です。しかし、それだけに終始すると視点が狭くなり、行動の柔軟性や拡張性が欠けてしまうという側面もあります。今回のトークイベントは、地方/日本全体を考える多様な視点を持ち込み、その間を往復することで、問題の本質を失うことなく、幅の広い議論ができたように見えました。地方創生を巡る議論に必要なのは実はこうした方法論なのかもしれません。

今回のイベントを主宰した新潟NPO協会の石本貴之氏も、「トキをキーワードにしたが、環境の問題にとらわれることなく、幅の広い意見交換ができた」と今回のイベントの成果に満足の様子。今後もさらに東京とのつながりを深め、「新潟に"異分子"を連れ込むような、人の交流を促していくことができれば」と期待を語りました。

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ 【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー

【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク 【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季

【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ 【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜

【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~

フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ 指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感

指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日

【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日

佐渡めぐり塾の様子(

佐渡めぐり塾の様子( 小川氏

小川氏

小川氏

小川氏