イベント丸の内プラチナ大学・レポート

発酵の歴史と文化が息づくまち、香取市佐原で市民が主体となったまちづくりを学ぶ

【丸の内プラチナ大学】アグリ・フードビジネスコース フィールドワーク2024年2月3日(土)開催

8,9,11

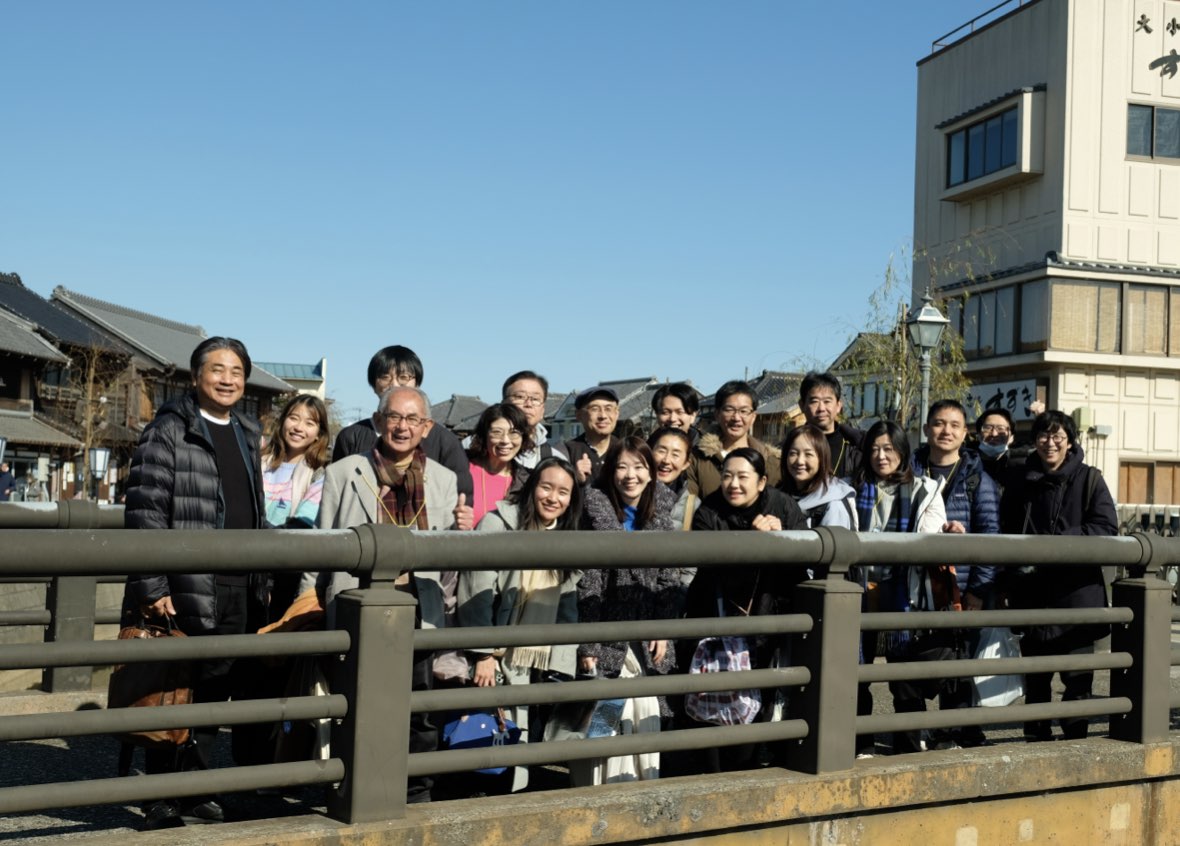

日本の食と農の現状や課題、具体的なイノベーション、地域活性について実践的に学ぶ丸の内プラチナ大学アグリ・フードビジネスコースのフィールドワークが、千葉県香取市佐原で2024年2月3日に開催されました。フィールドワークのテーマは「『歴史・文化×発酵』によるまちづくり」、丸1日かけて佐原のまちづくりを見て回りました。

同コース講師の中村正明氏は、今回のフィールドワークの狙いについて「佐原では歴史・文化や地域資源を活かしたまちづくり、その中でも発酵を活かしたまちづくりに取り組み始めています。どのように付加価値を高めまちづくりに活かしているか、佐原ならではの食文化に触れてください」と話しました。佐原は米どころで農業が盛んなまち。そこに発酵を掛け合わせることで付加価値が高い6次産業となっていくことを体験できるフィールドワークとなりました。

勝運・交通・災難除けなどにご利益があると言われている、関東屈指のパワースポット香取神宮。

勝運・交通・災難除けなどにご利益があると言われている、関東屈指のパワースポット香取神宮。

ビールやチーズなど地元産の発酵食品や歴史的建造物を活かしたまちづくり

参加者一行は最初に到着したのは、全国400社ある香取神社の総本社でもあり、鹿島神宮や息栖神社とならび東国三社のひとつに数えられる香取神宮。その後年間118万人が訪れる人気のスポットの道の駅「水の郷さわら」へと向かいました。地元食材の販売所やフードコートがあるだけではなく、利根川に面しているため川の駅として観光船やカヌー乗り場、マリーナの桟橋も併設されています。

「人気の理由は『手作り感覚の6次産業化商品』だと思います。地元のお店や農家が地元の旬の食材を使ってつくる加工品、特に発酵食はお母さんたちが作る手作りの味噌、甘酒などに大変人気があります」(中村氏)

水の郷さわらで買い物を楽しむ参加者たち

水の郷さわらで買い物を楽しむ参加者たち

そしてバスはいよいよ佐原のまちへと入っていきます。まず、TAWARA Work&Caféの発酵食を使った昼食を頂きました。発酵食品ソムリエの伊藤佐緒里氏は、昼食として地元のビールやチーズ、漬物、白味醂を使ったフルーツポンチなど発酵食品を使った料理のほか、蛍が生息する田んぼで育った「関ほたる米」のおむすびや、地元産の豚肉、サツマイモやマッシュルームを使った豚汁も提供くださいました。

左:発酵食品ソムリエの伊藤佐緒里氏

左:発酵食品ソムリエの伊藤佐緒里氏

右:もっちりおいしい関ほたる米のおむすびや豚汁でランチタイム

その後、香取市の生活経済部長である平野靖氏から発酵と関係の深い農産物についてお話を伺いました。香取市は北を利根川と接して水田が、南は北総台地に山林と畑が広がる「豊かな水と肥沃な大地、温暖な気候ゆえに関東有数の農産物の生産地」(平野氏)です。さらに利根川はかつて太平洋ではなく東京湾へとつながる河川で、佐原は銚子と江戸をつなぐ中継地として、多くの物資が集まる土地でした。その地理的条件を背景に、佐原の酒蔵は最盛期に35軒を数え、関西の灘にちなんで関東灘とも。また集まった物資を利用した醤油、酒、味噌などの醸造業も盛んに行われ「お江戸見たけりゃ佐原へござれ 佐原本町江戸まさり」と当時の佐原のにぎわいぶりが謳われたほどです。

左:古いまち並みが残る小野川沿い

左:古いまち並みが残る小野川沿い

右:香取市生活経済部長の平野靖氏

このような中継地としての佐原の役割は明治時代に発達した鉄道輸送により終焉へと向かうものの、農業は現在も地域の主産業です。香取市は水田、畑ともに耕地面積は千葉県内1位を誇り、農業産出額も277億円と千葉県内で2位。関東でも有数の米どころとして知られ、サツマイモの生産量も全国有数です。このような一大農産地と発酵文化が掛け合わされ日本酒、焼酎、ビールなどの発酵食品が注目を集め、2024年に全国発酵食品サミットの開催も予定されています。

平野氏は観光資源も香取市は豊富だといい、佐原の大祭や歴史的まち並みなど歴史・文化的遺産から、発酵ツーリズムや発酵フレンチなど近年登場してきた観光資源も紹介しました。

「香取市の観光をリードする佐原の観光は、地域の様々な団体が観光まちづくりに取り組んできた結果です。それぞれが役割を担い相互補完しながら水平展開のまちづくりを推進しています。歴史や文化、そこに暮らす人の営みを大切にしながら取り組みを進めています」(平野氏)

続いてNPO法人佐原アカデミアの小林博氏から古民家を活用したビール醸造とチーズ工房についてお話いただきました。小林氏は古民家の活用や商品開発などに取り組む株式会社NIPPONIA SAWARAの取締役でもあります。小林氏によれば、かつて佐原の観光の問題点は「過疎化によって歴史的なまち並み自体が無くなっていく」状況そのものでした。この問題を解決するため小林氏は古い家屋や蔵など歴史的建造物をホテルにリノベーションすることを始め、現在までに計画中のものも含めて16棟の古い家屋がホテルやレストランに改修されてきました。さらに古民家再生スキームを活かして発酵商品の観光化も手掛けます。2022年7月にオープンした「Brewery & Cheese伊能忠次郎商店」は、歴史ある農機具店を改修し、地元産の原材料を使ってクラフトビールとチーズの製造・販売をしています。

「なぜビールとチーズだったかというと、地元産の付加価値を付けたアルコールを提供することで宿泊や滞在時間を延ばしたかったからです。またビールは様々な農作物との相性が良く、6次産業化の発展も期待できました。チーズも香取市の酪農の魅力を伝え、女性観光客を集めるために最適だったのです」(小林氏)

左:NPO法人佐原アカデミアの小林博氏

左:NPO法人佐原アカデミアの小林博氏

右:2022年7月にオープンした「Brewery & Cheese伊能忠次郎商店」。地元香取市産にこだわり、ビール醸造と自家製チーズ製造を行っている

その後質疑応答が行われました。参加者からは行政区を跨いだ広域連携の促進や観光客を運ぶための水運利用の提案があり、平野氏は「他の自治体とも協働したいと話を進めています。広域という視点が非常に重要ですね」と連携を模索しているようでした。

また喫緊の課題を聞かれた小林氏は「まだ宿泊施設の数が不足しています。宿泊施設だけでは飽きられてしまうので、新しいアイデアを持った事業者の参加をどうしていくかが今後重要だと思っています」と佐原の活性化に向けた次の展開を考えているようでした。

歴史・文化・伝統と佐原のまちづくり型観光とは

関東で初めて重要伝統的建造物群保存地区にも指定された小野川沿いの歴史的まち並みを見学した後、日本酒や味醂で有名な株式会社馬場本店酒造の酒蔵を訪れました。酒蔵では同社代表取締役社長で15代蔵元でもある馬場善広氏が案内してくれました。

佐原の中心地にある日本酒や味醂で有名な株式会社馬場本店酒造の酒蔵

佐原の中心地にある日本酒や味醂で有名な株式会社馬場本店酒造の酒蔵

醸造業が盛んな佐原においても、馬場本店酒造は約320年の歴史を誇り、江戸時代に糀屋として創業し、日本酒、焼酎、味醂などを現在まで作り続けています。昔の蔵人が使っていた焼き印や民生品、江戸時代に建てられた窯場、煉瓦造りの煙突などの品々が大切に保存される中、最も古いものが幕末に建てられた仕込み蔵です。

この蔵で作られている最高級酒「大吟醸 海舟散人(かいしゅうさんじん)」は、明治時代、勝海舟が馬場本店酒造に数か月間滞在した時に書いた掛け軸の雅号が「海舟散人」だったことに由来するそうです。また、TAWARA Work&Caféの昼食時のフルーツポンチで使われた「最上白味醂」も馬場本店酒造の代表的な商品。

「昔は赤味醂、白味醂という2種類の味醂があって、精白の低い米を使用した味醂を赤味醂と呼び、精白の高いもち米を使用した高級味醂を白味醂と呼びました。うちでは江戸時代から最上白味醂という銘柄を使っていまして、現代では料理に使うのが一般的ですが、江戸時代は夏バテ対策として栄養剤のように飲まれたようです」(馬場氏)

馬場氏は佐原で醸造業が発展した理由について、「佐原の水は鉄分が少ない軟水で、しかも浅井戸でした。深く掘らなくてもいい水が出てきたので、手軽に入手できる良い水とお米を使って加工した日本酒や味醂、味噌、醤油などが、利根川をさかのぼって江戸に卸されていったのです」と語りました。

馬場本店酒造の見学は、佐原の発酵の歴史の厚みを垣間見ることができる貴重な機会となりました。

馬場本店酒造を後にした参加者一行は、思い思いに散策を楽しみました。そして再びTAWARA Work&Caféに戻り佐原アカデミア事務局長の椎名喜予氏から佐原のまちづくりについて伺いました。

椎名氏は、「香取市には国の宝になるものがいくつかあるが、特筆すべきはそれらを国の宝にした市民の皆さんのたゆまぬ努力で、それこそが佐原の観光資源だ」と語りました。例えばユネスコの無形文化遺産に指定されている佐原の大祭は住民が地域の歴史や文化を大切にし、地域コミュニティを育ててきた結果だといいます。

「かつてこの地域は本当に洪水との闘いのまちで、秋になると大変な状況になっていました。その時に地域を守るためにコミュニティを調整していざという時に助け合える環境を作っておくことが重要で、お祭りは地域の結束力を高めるための手法であり、佐原の人たちは大祭を基軸にして1年間生活しています」とも語る椎名氏。ユネスコの指定もお祭りそのものだけでなく、一年間を通しての山車行事が無形文化遺産として認定されており、地域の暮らしも歴史的な遺産の一部となっています。

そして佐原の歴史を語るうえで伊能忠敬は外せません。初めて実測による日本地図を完成させた人物として有名ですが、伊能忠敬は佐原の名主や村方後見として地元で知られ、佐原の人たちは敬愛の念を込めて「忠敬(ちゅうけい)先生」あるいは「忠敬翁」と呼んでいます。佐原の酒造りも「忠敬先生が江戸のような大都市では酒が必要になるとして酒造りを奨励し、それが今の佐原の酒造りにつながっています」と椎名氏は話しました。その先見の明のみならず、地域の名主として伊能忠敬は優れた人物だったことが現在の佐原の人からも語られています。

「忠敬先生は、本当に村をよく治めてくれ、地域の人たちの幸せこそ何より重要だという生き方を見せてくれました。忠敬先生の座右の銘は、地域社会が豊かでなければ個人は決して豊かになれないということだったのです」(椎名氏)

小野川に架かる忠敬橋

小野川に架かる忠敬橋

このような忠敬の教えを大切にしながら、その地域の暮らし、歴史、文化を守りながらまちづくりにつなげていく佐原の観光まちづくり。佐原のまちづくりは行政ではなく市民が主体です。椎名氏は次のように語り話を締めくくりました。

「佐原においては市民参加ではなく行政参加。市民が主体的に地域のブランドデザインを行い、行政はそれを支援していくのです。市民がそれぞれの立場で自分たちのミッションとして考えて取り組んでいく、あくまで市民が主体となって行政や商工会議所と支えあいながらまちづくりを展開していっています」(椎名氏)

参加者は歴史ある佐原の空間に魅了されたようで、

「リモートワークが多い中、週末アルバイト等で定期的に佐原に来るきっかけになると思う」

「発酵を使った美容商品を開発し、エステをしながら佐原の空間でリフレッシュできるようなツアーがあれば参加したい」

との声が聞こえてきました。

一方、住民の暮らしの中に観光資源があることについてコミュニティの素晴らしさを感じられる魅力がある半面、観光と暮らしの両立の難しさを指摘する意見もありました。

「住居と店舗の区別に迷う」

「住民が住みやすいまちをつくることと観光客を増やすというベクトルを合わせることが難しそうだ」

多くの参加者が、佐原の魅力的なコンテンツの開発や情報発信が促進できれば、来たい人は多いはずという意見でした。

ツアーの締めくくりはNIPPONIA SAWARAが運営するレストランLE UN(ルアン)の発酵素材を使ったフランス料理。LE UNは、もともと馬場本店酒造の酒蔵だった建物をレストランとして利用し、発酵を活かしたまちづくりの本丸のような存在です。

食事会の冒頭に香取市長の伊藤友則氏が駆けつけ「佐原の歴史的な資源をどのように将来に残していくかを、事業者、地域、あるいは観光客と考えていかなければならないと思っています。皆さんには佐原のファンになっていただき、より良い地域づくりや発酵のまちづくりをともに進めて頂きたいです」と挨拶しました。同レストランのシェフ天羽英実氏は「香取市の主産業は農業であり、野菜を中心に作りました。佐原の発酵という食文化、特に日本古来の糀発酵に由来するものと地元との食材を組み合わせたこの土地ならではのお料理です」とご紹介いただきました。

左上:挨拶をする香取市長の伊藤友則氏

左上:挨拶をする香取市長の伊藤友則氏

右上:ルアンのシェフ、天羽英実氏

左上:味醂のカクテル(ノンアルコール)

右上:野菜中心の身体に優しいルアンのお料理に満たされた参加者一同

参加者らは歴史的建造物の雰囲気とともに、地元の食材を使ったメニューに舌鼓を打ち、この充実のフィールドワークを終えました。

江戸時代の中継地として栄えたまち並みや酒造りなどの歴史・伝統のある佐原。佐原では、それをただ遺産として見せるのではなく、現在も人々が暮らす様子そのものを市民の手で観光化していました。あるものを活かすことで地域のオリジナリティを出していく観光まちづくり、全国発酵食品サミットの開催も含めて、今後の佐原の取り組みに注目していきたいところです。

丸の内プラチナ大学

あなたの「今後ありたい姿」「今すべきこと」とは?

丸の内プラチナ大学では、ビジネスパーソンを対象としたキャリア講座を提供しています。講座を通じて創造性を高め、人とつながることで、組織での再活躍のほか、起業や地域・社会貢献など、受講生の様々な可能性を広げます。

おすすめ情報

-

【レポート】空海から読み解くこれからの人類のあり方 ~新たな記述言語で誰もが幸福に~

【丸の内プラチナ大学】物語思考デザインコース Day8 2025年3月11日(火)開催

-

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 美唄市フィールドワーク びばい的未来人材育成 ~地域活性化をささえる人材育成について考える~

2025年6月27日(金)~29日(日)

-

【開催決定!】丸の内サマーカレッジ2025

■オリエンテーション

2025年8月6日(水)18:30-20:00

■メインプログラム

2025年8月13日(水)~8月15日(金)各日10:00-17:30

(15日のみ~18:00) -

【Viva Málaga!】スペイン・マラガの知られざる魅力

#5 スペイン南部に根付く日本の絆――アンダルシアで活躍する日本人と特別な村

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2

【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー

【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー - 3

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 5

【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季

【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 - 6

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7

【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜

【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 - 8

フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~

フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ - 9

指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感

指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 - 10

【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日

【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日