8,9,11

北陸新幹線の金沢~福井間の開通で、東京からの所要時間が最短で2時間51分と利便性が大幅に向上した福井。県内各地では、お祭りムードが漂っています。今回、「丸の内プラチナ大学 繋がる観光創造コース」の受講生の中から、首都圏企業に勤める方々を中心に15名ほどの参加者を対象に、2月23、24日の両日、国内最大の眼鏡生産地・鯖江を含む越前鯖江エリアと、恐竜のまちとして観光面で話題を集める勝山市を訪ねる1泊2日のフィールドワークを実施しました。初日の越前鯖江エリアでは眼鏡や越前和紙、越前漆器といった地場産業のものづくりの現場で職人たちの情熱に直に触れ、語らい、多いに感じ、勝山では国内最大の大仏様とされる越前大仏の見学や、奇祭「勝山左義長まつり」を堪能するなど、まさに地域がもつ当たり前のプライスレスな文化を体験する2日間となりました。今回のツアーをダイジェストで紹介します。

【行程】

(1日目)鯖江駅→KISSO(キッソオ、鯖江市)→「Takefu Knife Village(タケフナイフビレッジ)」(越前市)→長田製紙所(越前市)→錦古里漆器店、「SAVA!STORE」(鯖江市)→(宿泊・懇親)ルポの森(福井市)

(2日目)道の駅・恐竜渓谷かつやま(勝山市)→福井県立恐竜博物館(勝山市)→大師山清大寺(越前大仏)→ジオアリーナ(勝山市)→(昼食)花月楼(旧料亭花月楼)→勝山左義長まつり散策(勝山市)→解散

鯖江駅前の「めがねのまちさばえ」のオブジェが参加者を迎える

鯖江駅前の「めがねのまちさばえ」のオブジェが参加者を迎える

- 続きを読む

- 越前鯖江のものづくりの神髄に触れて

越前鯖江のものづくりの神髄に触れて

フィールドワークは、鯖江駅からスタート。駅前の赤い縁の眼鏡のオブジェが東京などからの参加者を出迎えてくれました。

「2月後半に鯖江で雪が(地面に)無いのは珍しいですね」と教えてくれたのは、初日の越前鯖江コースの案内役を務めた一般社団法人SOE副理事の新山直広氏。

越前鯖江コースの案内役を務めた一般社団法人SOE副理事の新山直広氏

越前鯖江コースの案内役を務めた一般社団法人SOE副理事の新山直広氏

鯖江市は、福井県内の市として最も面積が小さく、「南北なら車で15分程度、東西でも30分程度の距離感」(新山氏)です。その一方、人口は約6万8000人(2024年2月現在)で人口密度は県内一を誇る、まさにものづくり関係者が集うまちといえます。市内には、眼鏡関係だけで530社ほどが集結しているそうです。

初日は、伝統工芸の製造現場を最前席で見られる、まさに〝ものづくりフルコース〟を堪能する内容となりました。

訪問1カ所目は、鯖江の地で眼鏡の材料やアクセサリーなどの雑貨を扱う商社、KISSO(キッソオ)へ。観光創造コースで講師を務める吉田淳一氏に続き、参加者同士の挨拶を経て場が温まったところで、福井県観光連盟観光地域づくりマネージャーで今回のフィールドワークの中心的存在となった佐竹正範氏は、「現在、福井のパーパスを探しています。福井の存在意義や存在価値、日本における福井というものを言語化したく、ぜひみなさんの声をお聞きしたい」と参加者へ呼びかけました。

(写真左)「福井のパーパスを探してほしい」と呼びかけた福井県観光連盟観光地域づくりマネージャーの佐竹正範氏

(写真左)「福井のパーパスを探してほしい」と呼びかけた福井県観光連盟観光地域づくりマネージャーの佐竹正範氏

(写真右)自社の眼鏡製造へのこだわりを語るKISSO代表取締役の吉川精一氏(左)

KISSO代表取締役の吉川精一氏は自社に関し、眼鏡を作る上で必要な材料や構成部品、フレームを加工する設備などの卸販売を行うほか、眼鏡の材料を活用した色鮮やかなアクセサリーの販売を行っていると紹介しました。同社は、吉川氏の父が今から30年ほど前に創業。跡を継いだものの、中国や韓国勢が急伸する一方で鯖江の成長が縮小すると合わせるように売り上げが減少。「何か新しいことをしていかないと」と新たな挑戦を続ける中、「うちの強みは材料の加工」と再認識。眼鏡の材料を色々と貼り合わせた上で削りだすことで完成したのが指輪だったそうです。その後、チタンの端材を使ったおしゃれな耳かきの販売も成功するも、当時は外注の技術を活用していたものの、「やはり、貼り合わせの技術が自分たちの技術」との思いから、自社でアクセサリーの製造に力を入れることにしたといいます。「材料に関しては黒かブラウンといった若干暗めの色が多い中、当社が仕入れているイタリア製の材料は柄物やきれいな色の材料が豊富」といい、こだわっているそうです。自社が得意とする材料の貼り合わせや加工の技術を活かし、女性デザイナーなども登用しながらオリジナリティ―を追求。「日本一のアクセサリー屋になる」(吉川氏)と力がこもります。

KISSOブランドのかわいらしい置物

KISSOブランドのかわいらしい置物

社内には、廃盤になると廃棄処分になるというサンプルのメガネフレームの山が。今回、そこから好きなものがプレゼントされると分かると、参加者らは好みのフレーム選びに夢中になり、顔に当てて記念撮影となりました。

(写真左)参加者はプレゼントのサンプルフレーム探しに夢中

(写真左)参加者はプレゼントのサンプルフレーム探しに夢中

(写真右)KISSO社屋前でメガネフレームを身に着け記念撮影

KISSOを後にして、バスは越前市へ。次なる見学施設、越前打刃物の製造を行う協同組合「Takefu Knife Village(タケフナイフビレッジ)」の拠点に向かいました。

独特なデザインの外観のTakefu Knife Village

独特なデザインの外観のTakefu Knife Village

円筒型の本館に入り、約700年ともいわれる越前打刃物の歴史などの説明を聞いた後、2階の見学コースから刃物を研ぐ工程など、職人による迫力ある作業風景に接し、参加者らもすっかり見入っていました。20年以上も刃物作りの現場を知りつくし温かみのある福井弁で案内する戸谷しのぶ氏によると、福井県出身の世界的デザイナー、川崎和男氏と当時の若手職人らが出会い、インダストリアルデザインの概念を取り入れ、1982年にタケフナイフビレッジという統一ブランドのもと、新たな越前打刃物の商品開発が加速していったとのことです。

同所は、1970年代、業界の環境が厳しくなる中、20代、30代だった若い越前打刃物の職人たちが創立メンバーとなり、互いに協力し合える拠点として開設。施設内の設備を共有で使用し、互いに切磋琢磨しながら、伝統を守りつつ新たな世界観を生み出そうと日々奮闘。後継希望者も各地から集まり、育成が進んでいます。

(写真左)福井弁で越前打刃物の魅力を説明した戸谷しのぶ氏

(写真左)福井弁で越前打刃物の魅力を説明した戸谷しのぶ氏

(写真右)越前打刃物の研ぎの作業に集中する職人

「海外人気が高まり、8割、9割が海外向け、という会社もあります。今では、福井県内だけでなく東京や静岡から若手の職人が集まり、技術が継承されています。まさか製造に使う機械の順番待ちをする日が来るとは」(戸谷氏)と感慨深げでした。

越前和紙の工房などが点在する越前市・大滝エリア

越前和紙の工房などが点在する越前市・大滝エリア

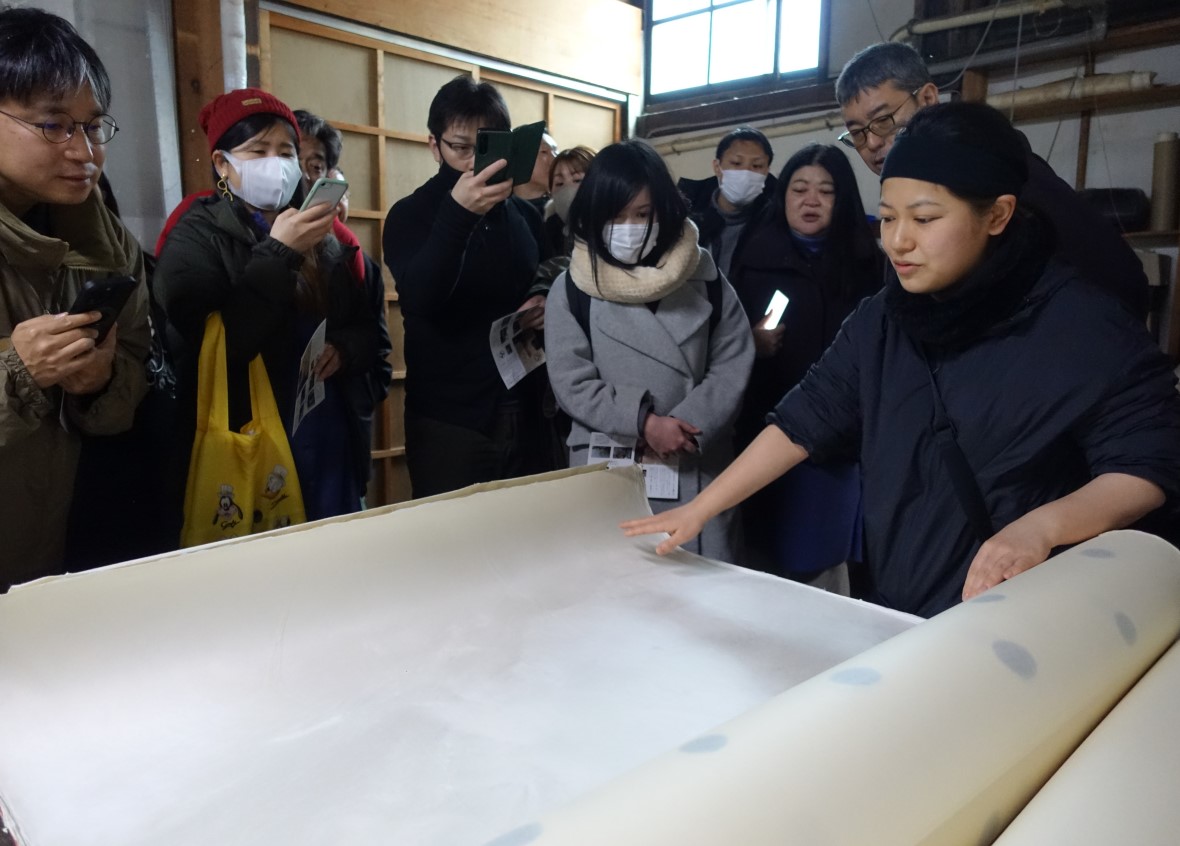

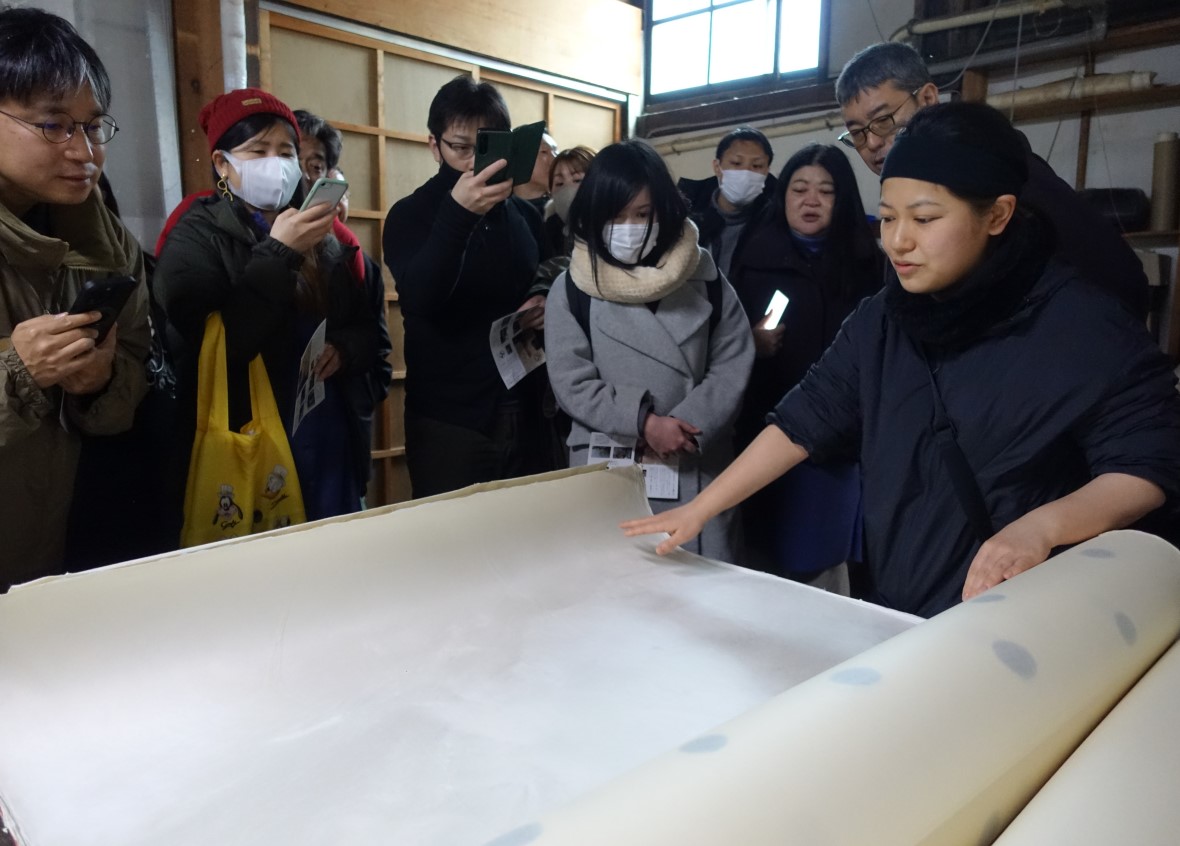

さらに一行は、同市大滝町へと移動。古くからの民家などが建ち並び、清らかな水があちらこちらの水路を流れる風情あるエリアの一角です。越前和紙製造の長田製紙所の趣のある建物が目に飛び込みます。

1909年創業の老舗で、紙漉きや企画を担当する長田泉氏によれば、「大判のものを手漉きで専門にやっているのは全国的に珍しい」ようです。見学途中、「ぬり」と呼ばれる、トロロアオイの根から採れるドロッとした液体で和紙づくりに欠かせないものも見ることができました。粘り気を維持するには温度管理が重要で、気温が25度を超えるとただの水のようになってしまうため、昔は冬場が紙漉きに最適でしたが、今では、冷蔵庫などで管理し、通年生産が可能になったとのこと。

(写真左)越前和紙のこだわりや製造の苦労を説明する長田製作所の長田泉氏

(写真左)越前和紙のこだわりや製造の苦労を説明する長田製作所の長田泉氏

(写真右)越前和紙製造の現状を話す長田製紙所の長田和也代表取締役

自身で3代目という代表取締役の長田和也氏は、「今では、旅館やホテルでも和室で襖を使う場所が減っている」とした上で、「(襖は)全部リサイクルできるもので、職人もそこに関わる仕事を続けていかないとこの先は暗い。いくら伝統工芸だと褒め称えられても、私たちの先行きは分からない。ちょっと寂しい方向に進んでいるのかな」と本音をのぞかせました。

手漉きの越前和紙に価値を見出し、飲食店や高級ホテルの壁紙の受注が増加中という明るい兆しもありますが、伝統工芸を維持する難しさに対する職人の生の声に、ハッとさせられた参加者も多かったようです。

初日最後は、鯖江市に戻り、漆工芸を手掛ける錦古里漆器店へ。参加者は、お椀に漆を塗る工程を間近に見られる貴重な体験を得ました。漆職人で代表の錦古里正孝さんの鮮やかな手さばきを見つつ、越前漆器の歴史や漆塗りの技術の話に聞き入りました。

漆職人になる方は最初手がかぶれるのかという参加者からの問いに、錦古里さんは「作業をしていれば嫌でもくっつく。かゆくなりなりながら作業しているんです。ただ、50年も続けているとかぶれるということはないですね」と答える一幕も。

錦古里漆器店代表の錦古里正孝氏自ら漆塗りの技を披露。参加者も真剣な表情に

錦古里漆器店代表の錦古里正孝氏自ら漆塗りの技を披露。参加者も真剣な表情に

実は、同漆器店の建物の半分は、今回のフィールドワークの案内人を務めるSOEの新山氏が代表を務めるデザイン事務所「TSUGI」が運営する店舗「SAVA!STORE」が入っています。店内は鯖江の伝統工芸とアートやデザインを融合したクラフト作品が一堂に並び、漆器をはじめ、鯖江に引っ掛けてサバをデザインしたTシャツから色とりどりのアクセサリーまで、どれもこだわりの一品ばかり。

新山氏は、「僕たちのようなデザイン事務所がなぜこの場所でやっていけるのか不思議に思われる方も多いかもしれません。僕らが頂くデザイン費はあえてとても安くしています。その分、お店でちゃんと売る。僕らは、デザインする事と売る事を両輪でやりながら商売として成り立つかの実験をしつつ、収益を上げるようにしています」と明かしました。

(写真左)SAVA!STOREで福井の名産を解説する新山直広氏

(写真左)SAVA!STOREで福井の名産を解説する新山直広氏

(写真右)錦古里漆器店&SAVA!STOREで記念撮影

参加者も何を買うか最後まで迷い、つい財布のひもも緩んだところで初日の行程は終了。宿泊は越前美山の自然に包まれた「ルポの森」で。夕食の美山鹿のカツレツやしゃぶしゃぶ鍋などのジビエ料理は新鮮で臭みもなく、深い味わい。参加者らは、初日の感想や、福井の歴史や有名人、コンテンツの活用方法など、様々な話題で情報交換し、懇親を深めました。

(写真左)ルポの森での懇親は大いに盛り上がった

(写真左)ルポの森での懇親は大いに盛り上がった

(写真右)柔らかく深い味わいの美山鹿のカツレツと地場の野菜を使ったメニュー

恐竜だけではない勝山の魅力探求

2日目は日本一の恐竜化石発掘数を誇る「恐竜のまち」勝山市へ。同市は、福井県の東北部に位置し、山肌に雪を残す越前甲(かぶと)や経ケ岳といった加越の山並み、九頭竜川などの自然環境に恵まれ、観光資源も豊富なエリアです。

まず向かった先は、勝山市観光まちづくり株式会社(勝山DMO)が運営する「道の駅・恐竜渓谷かつやま」。恐竜博物館に近いこともあり、多くの恐竜グッズが所狭しと並ぶほか、地元の銘品も購入できます。

県内外から多くの客が訪れていた福井県立恐竜博物館

県内外から多くの客が訪れていた福井県立恐竜博物館

さらに、バスを走らせると、山の上部にシルバーのドーム状の建物が見えてきます。2000年に誕生し、世界的建築家、黒川紀章氏設計による福井県立恐竜博物館です。2023年7月にリニューアルし、3面のドームシアターなども完成。通年型の化石発掘体験施設なども稼働予定だそうです。

次に向かったのは、1987年の落慶(社寺の工事の完成を祝うこと)と比較的新しく、巨大座像「越前大仏」が鎮座する大師山清大寺。大門をくぐり、中門、そして奈良の東大寺大仏殿を上回る高さという大仏殿、と圧倒的スケールの建物が次々と眼前に現れると、参加者からもどよめきの声が。目玉は、大仏殿内で黄金に輝く高さ17メートルの大仏座像です。

もっとも、建立当初はにぎわったものの、高額な駐車料金などの課題もあり、客足が遠ざかることに。魅力的なコンテンツとは裏腹に、連休中ながら境内には参加者一行以外は人はまばら、といった状況。恐竜だけではない、勝山の目玉スポットとして再浮上するための模索が続いています。

黄金に輝く巨大な越前大仏に圧倒される

黄金に輝く巨大な越前大仏に圧倒される

ツアーも終盤に差し掛かり、市内のジオアリーナで「稼ぐ観光」のアイデア出しを行うグループワークが行われました。

①越前大仏の活用方法、②恐竜博物館からの周遊や誘客の方法、③市内コンテンツとの組み合わせ、などをテーマに、グループ毎に発表しました。

今後の勝山観光の在り方などをグループワークで探った

今後の勝山観光の在り方などをグループワークで探った

【各グループの提案】

1.越前大仏前の広いスペースの活用

大仏とは関係なく、広いスペースで飲み会とかスポーツイベント、結婚式などを実施。境内に保護猫が100匹いてみんなが癒される「猫大仏寺」へ。

2.漫画とのコラボやロケ地としての活用

恐竜や大仏は子供も大人も楽しめるため、漫画とのコラボや、戦隊ヒーローを作って集客、ロケ地として活用。また、「ふくアプリ」(福井のスマートライフ化を目指す様々なサービスのプラットフォーム)で、「恐竜博物館はここから近いです」、とか「あと何分でバスに乗れます」等まちの情報をアプリで完結、便利に。

3.日常では出会えないものに出会えるきっかけづくり

今回のフィールドワークで当初自身の関心の外にあった和紙の工房を見学した際の感動がきっかけで着想。例えば「工房ガチャ」のようなものを置く、タクシーの移動体験とお土産もセットにする等。

4.女性をターゲットにしたSNS活用 ♯福井女子になろう

大仏までの道のりを、福井の名物を食べたり、着物を着て食べ歩きができたり、大仏が人形として歩いていたり。一緒に写真が撮れると楽しさが波及する。

各グループから具体的な提案が出された

各グループから具体的な提案が出された

参加者の意見を受け、県観光連盟の佐竹氏は、次のように語りました。

「『ふくアプリ』をポータルにしていく、という提案はまさにできたらいいなと思っているところです。観光に関するオープンデータ化を進めていて、それを『ふくアプリ』の裏側から入れていけたらと思い、進めています。来年度には、バスがどこを走っているとかの提供ができるかもしれません。

また、恐竜博物館に掲示したポスターにQRコードからアンケートに回答していただき、すでに4万件ほどのデータが蓄積されています。この情報を裏側でAIなどに勉強させ、その人に合った旅行の提案ができたらいいなと。それを、今回意見を頂いた『ガチャ』として提供できるようなAIエンジンができたら、さらに面白いかなと思いました」

福井県観光連盟観光地域づくりマネージャー佐竹正範氏がツアーを総括した

福井県観光連盟観光地域づくりマネージャー佐竹正範氏がツアーを総括した

最後に勝山DMOマネージャーの今井三偉氏は次のように語り、グループワークを締めくくりました。

「勝山の場合は恐竜博物館のインパクトが強いので、ここを推してしまうとほかのところが見えなくなってしまう。そのバランスをどうしていくか地域側の悩みがあります。データを最大限生かせないか、ということをチャレンジングにやっており、皆様の知見を含め、考えていきたいです。皆さんにはさらに勝山を知っていただきたく、商材やPR方法などの情報もぜひお持ちください」

集めたデータを観光に活かしていきたいと話す勝山DMOの今井三偉氏

集めたデータを観光に活かしていきたいと話す勝山DMOの今井三偉氏

ディスカッション会場では、雪が多く降る勝山市に伝わる冬の保存食「鯖の熟れ鮨し」と、勝山の銘酒「一本義」、「伝心」がふるまわれ、マリアージュを楽しみました。

一行はその後、勝山駅に近い市街地に移動。かつて花街として栄えた河原町通りにあり、明治30(1897)年に建てられたという国登録有形文化財「旧料亭花月楼」を改修した旬彩食祭花月楼にて昼食。歴史あふれる空間で参加者は、里芋のころ煮や、にしん漬など勝山の郷土料理に舌つづみを打ちました。

昼食後、まちを歩くと、頭上には緑や黄、赤の3色の短冊がそこかしこにはためき、奥に見える雪景色の山並みと相まって幻想的な光景が目に飛び込んできました。この色短冊は、毎年2月の最終週末に開催され、春を呼ぶ奇祭ともいわれる「勝山左義長まつり」へと誘います。

勝山左義長まつりに誘う色鮮やかな短冊

勝山左義長まつりに誘う色鮮やかな短冊

300年以上の歴史があるという勝山左義長まつり。ちょうどフィールドワーク2日目の24日はまつりの初日で、午後1時に一番太鼓が鳴らされると、各所に組まれた櫓の上で、赤い長襦袢を着た老若男女が面白おかしく太鼓をたたき始め、観ている人たちにも笑顔がこぼれました。にぎやかな祭りの音色に包まれながら参加者は思い思いに散策し、1泊2日のフィールドワークはフィナーレを迎えました。

参加者らも勝山左義長の華やかな踊りや歌声を楽しんだ

参加者らも勝山左義長の華やかな踊りや歌声を楽しんだ

今回のツアーを終え、参加者からは、「漆職人の代表自らが漆を塗りながら、歴史や背景などの話をしてくれ、会話をしながら体感できたことは、おそらく一生忘れない光景になったと思います。伝統工芸の厳しい現実を含めた裏側や職人の思いが聞けるというのも価値があると思います」との声が聞かれました。

また、「東尋坊や永平寺といった有名な観光地も素晴らしいけれど、今回のような作り手と直に触れ合えて、エリアを好きになって、また触れ合えた人に会いに来る、みたいな経験ができた方がリピートにつながるのでは」といった意見も出ました。

このほか「初めて福井に来ましたが、実際に職人さんに話を聞けて、ものづくりを間近に見られて、やはりすごいなと。皆さんすごくお話しされ、本音も聞けて。充実した時間を過ごせました」といった声も上がりました。

えちぜん鉄道勝山駅前で記念撮影をし、フィールドワークは終了した

えちぜん鉄道勝山駅前で記念撮影をし、フィールドワークは終了した

今回、とても1泊2日で完結するような内容とは思えないほど密度の濃いツアーとなりましたが、参加者にとっては、記憶に残る1ページになったようです。

(取材・執筆:那須慎一)

丸の内プラチナ大学

あなたの「今後ありたい姿」「今すべきこと」とは?

丸の内プラチナ大学では、ビジネスパーソンを対象としたキャリア講座を提供しています。講座を通じて創造性を高め、人とつながることで、組織での再活躍のほか、起業や地域・社会貢献など、受講生の様々な可能性を広げます。

おすすめ情報

-

【レポート】自分らしい自由な働き方や暮らしを求めて、実践者に学ぶ起業のリアル

【丸の内プラチナ大学】ライフシフト起業コースDay5 2024年12月23日(月)開催

-

【レポート】復興に向け奮闘する七尾市民、復興支援型逆参勤交代の可能性を考える

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース・石川県七尾市フィールドワーク 2024年12月6日(金)~8日(日)開催

-

【大丸有シゼンノコパン】

大丸有の植物に江戸を「視(み)る」~人が利用してきた植物たち~

【緑地を探ろう!】2025年6月21日(土)10:00~12:00

-

【大丸有シゼンノコパン】

新緑のなかの生きものを「観(み)る」~生きもの調査にも挑戦‼~

【親子イベント/まちの生きもの】2025年5月17日(土)13:30~15:30

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2

【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー

【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー - 3

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 5

【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季

【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 - 6

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7

【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜

【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 - 8

フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~

フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ - 9

指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感

指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 - 10

【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日

【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日