イベント丸の内プラチナ大学・レポート

【レポート】時を越えて息づく価値 文化的資産の継承から学ぶ、身近なモノ・コトの再発見

【丸の内プラチナ大学】 アートフルライフコースDay3 2025年10月24日(金)開催

10月24日、東京・大手町の3×3Lab Futureにて、丸の内プラチナ大学アートフルライフコース"Day3の講座が開催されました。「アートの持つ様々な魅力を体感し、人生を豊かにする自分らしい感性を磨く!」と題した人気のコース。Day3となる今回のテーマは、「地域における"文化的資産" -動いているもの、動かしているもの?」でした。ゲスト講師にアサヒグループ大山崎山荘美術館館長の大西隆宏氏を招き、美術館の成り立ちを題材に、文化的資産とは何か、その価値をどう見出し、生かし、還元し、守っていくべきか、3回のグループワークを実施しながら深く探求していきました。

大西氏の講演に先立ち、アートフルライフコース講師の臼井清氏は、今期のコース全体を貫くテーマ「巡る、めぐる」について、「あなた自身の『巡る』を発見していただくことが、感性・感覚を磨くことに繋がっていく」と語り、「巡る」とは何かを意識し、全セッションが終わる頃には自分なりの「巡る」を発見してほしいとの期待を寄せました。

写真左:和気あいあいと自己紹介をする参加者たち

写真右:アートフルライフコース講師の臼井清氏(右)とコースアシスタントの佐々木杏奈氏(左)

ウォーミングアップのアクティビティでは、座っているテーブルのグループごとに、普段から使っている「私のお気に入りの日用品」をテーマにした自己紹介が行われ、これにより、会場全体がリラックスした雰囲気に。そして大西氏の講演へと移ります。

- 続きを読む

- 文化的資産とは何か?身近なものからヒントを得る

文化的資産とは何か?身近なものからヒントを得る

大西氏は初めに、大山崎山荘美術館は、まさに文化的資産を活かした取り組みの実践例であると説明し、グループワークのディスカッションにおいて、参加者がアイデアを膨ませるためのヒントになればと、講演を始めました。

同氏は、1993年にアサヒビールに入社し、営業職からそのキャリアをスタート。その後、秘書部、国際部やアグリ事業部での農業事業など、多岐にわたる部署を経験し、2024年6月より、「アサヒグループ大山崎山荘美術館」に着任。現在は館長を務められています。

ゲスト講師の大西隆宏氏

「大山崎山荘美術館」があるのは、京都府乙訓郡大山崎町。参加者の多くが京都への訪問経験がある一方で、美術館が位置する「洛西(らくさい)・乙訓(おとくに)エリア」を訪れたことがあるのは一人だけというほど、一般的な観光イメージの京都中心部とは異なるエリアに位置しています。

実はこの乙訓エリア、平城京から平安京に遷都されるまでの間のおよそ10年間、都が置かれた長岡京ゆかりの地であり、歴史的にとても重要な場所であると大西氏は紹介しました。さらに美術館のある天王山は淀川の分岐点にあって古くより水陸交通の要地であり、戦国時代には羽柴秀吉が明智光秀を破った山崎の戦いが繰り広げられた歴史の大舞台となった場所でもあります。このように、美術館が位置する大山崎という土地の地理的・歴史的特異性を分析することは、その文化的な価値を理解する上で鍵となると語られた後、最初のグループワークへと移ります。

テーマは「私の地元自慢」

各グループで、生まれ故郷や現在住んでいる場所の自慢話が交わされました。地元の魚など、食の話題で盛り上がるグループもいれば、それぞれの故郷が不思議な繋がりで結びついていることを発見したグループなどさまざまでしたが、興味深い事に、この対話で得た共感や驚きが新しい文化的資産発見のヒントへとつながっていきました。

文化施設誕生の裏に隠された情熱と縁

次に大西氏は、アサヒグループ大山崎山荘美術館の設立秘話をもとに、一つの文化施設の誕生が単一の意志ではなく、世紀をまたぐ4人のキーパーソンの情熱、友情、そして偶然の縁が「巡り巡って」結実したものであることを紹介しました。その4名がどういう形で大山崎という地で活躍したのか、美術館開館までの重層的な歴史を紐解きながら、施設が持つ多面的な価値を明らかにしていきます。

「大山崎山荘美術館」は1996年に、築100年の本館に、建築家・安藤忠雄氏設計による新棟などを加えて開館。本館はもともと、大阪の実業家である加賀正太郎氏が、別荘として大正末期から昭和初期にかけ自ら設計・建設した英国風の「山荘」でした。証券業をはじめ、多方面で活躍した実業家であるこの加賀から美術館の物語はスタートします。

加賀は、当時親交のあったサントリー山崎工場の初代工場長・竹鶴政孝氏(ニッカウヰスキー創業者)が独立し、ニッカウヰスキーを立ち上げるのに際し、筆頭株主として多額の資金を提供。その夢と情熱を応援していましたが、病に冒され66歳という若さでこの世を去ります。

死期を悟った加賀氏は、ニッカウヰスキーの行末を案じ、亡くなる前に信用できる人物に会社を託そうと考えたといわれています。そんな加賀氏の遺志を継いでニッカウヰスキーの株式を引き受け、同社をアサヒグループに迎え入れたのが、朝日麦酒(現・アサヒグループホールディングス)初代社長である山本爲三郎氏、通称「山爲(やまため)」でした。山為は、芸術文化にも造詣が深く、特に民藝(民衆的工芸)運動の初期からのパトロンでもありました。

美術館開館までの物語を語る大西氏

そして、加賀氏、竹鶴氏、山為氏、この 3人が活躍した時代から、30年40年と時が進み平成バブルの頃、今度は加賀家の手を離れていた山荘が危機に瀕します。なんと、山荘を高層マンションにしようという計画が持ち上がったのです。しかし、住民たちの保存運動が京都府を動かしました。府知事からの相談を受けたアサヒビールが山荘を買い取ることとなりましたが、その英断に踏み切ったのが 「スーパードライ」を大ヒットさせ、アサヒビールを復活させた「中興の祖」、樋口廣太郎氏です。

樋口氏は、山荘を美術館にすることにしました。初代社長である山爲が収集した膨大な民藝コレクションがあったこと、さらに、事業で得た利益を社会に還元するだけでなく、グループの社員に感性を高めてほしい、文化的素養を身につけて欲しいという樋口氏の願いが、山荘を美術館にするというアイデアにつながったのです。

京都・大山崎の「山荘」の主人である加賀正太郎氏から、竹鶴政孝氏、山本爲三郎氏、そして樋口廣太郎氏へと縁がつながり、山荘が「美術館」として再生するまでの道筋。それはまさに巡り巡る「縁」によって描かれ、新たな文化的資産として結実したものだった、と大西氏は語りました。

そして、美術館の具体的な事例を踏まえた上で、参加者自身が「文化的資産」という概念をより広く、深く捉え直すための2回目のグループワークが行われました。

テーマは「あなたにとっての文化資産とはどんなイメージですか?」

議論のきっかけとして、AIが提示したという文化資産のイメージ例(能、天気図、和食、秋田犬、街並み、工芸品など)がスクリーンに映し出されました。これらを参考に、各グループで意見交換がなされ、発表を行いました。

あるグループは、例題で示された天気図の解釈について、「西高東低」といった天気図のパターンは、その土地固有の気候を表し、それが作物や漁業、さらには金沢の雪吊りのような季節の風景文化にまで繋がっているとし、目に見えないものを可視化する行為自体が文化的である、という深い洞察を示しました。他にも、マンホールの蓋、電線、鉄塔など、本来は実用目的で作られたインフラを、その造形美や歴史的価値から文化として楽しむという「インフラの文化的価値」という視点が共有されました。

そんな中でも多かったのは、やはり「食文化」でした。土地固有の気候や産物と密接に結びついた食文化もまた、重要な文化資産であるという意見に多くのグループが共感していました。

グループワークの発表をする参加者たち

このグループワークでの自由で柔軟なディスカッションによって参加者たちは、文化的資産が決して過去の遺物や高尚な芸術品に限定されるものではなく、身の回りにある物や事にも価値を見出すことができるという気づきを得ていました。

文化資産を活用した新たなミュージアム構想

大西氏の講演の後、最後のグループワークが行われました。

3つ目のテーマは「マイファーストミュージアム」

「文化的資産を活用して、初めて行く美術館のコンセプトを企画する」という内容で、これまでの講演と議論で得られた知見をあわせることで、文化的資産を活用した新しいミュージアムを構想・想像するワークショップとなりました。

どのグループも豊かな対話を繰り広げ、その結果、以下のようなユニークで魅力的な美術館のコンセプトが発表されました。

①お魚市場ミュージアム

魚介を通じて感じるアートというコンセプトを冠した食とアートを大胆に融合した美術館。魚の三枚おろしを体験した後に高橋由一の代表作である「鮭」の絵を鑑賞するなど、五感で楽しむワークショップ企画もさまざまに紹介されました。

②カムカムミュージアム

「みんなが来ることができる」をコンセプトにしたバリアフリーで入場無料の美術館。目指すのは、親子連れでも、一人でも、誰もが気軽にふらっと立ち寄れる場所。

③実は美しいインフラ美術館

マンホールの蓋や石垣、電線など、日常に当たり前に存在するインフラの美しさを来館者自らが発見、今まで気づかれていなかった"もの"の価値を伝える美術館。

④体験・体感型ミュージアム

「自分とは何か」を探る装置のような展示。町全体を一つの美術館と捉える構想で、縄文時代の食を実際に作って食べる企画など、個々のアイデアが集結したミュージアム。

⑤門の美術館

全国の歴史的な「門」だけを集めた専門美術館。東大の赤門が資金難であるという現実から着想を得て、門巡りのスタンプラリーなどで保存資金を集めるという具体的なマネタイズ案も提示。

⑥変な美術館

建築コンペで落選した設計案がVRで体験できたり、入口が迷路になっていたりと、鑑賞者が積極的に関わることで完成するインタラクティブな美術館。

⑦ディスリスミュージアム

地元の"あるある"ネタや自虐ネタを、郷土愛をもって展示する「自虐的慈愛的郷土」ミュージアム。"ディスり"の中にリスペクトを込めることで、来館者の共感を呼ぶ美術館構想の提案。

グループワークの様子

文化的資産の活用方法が極めて創造的かつ多様であることが示唆された7つの「マイファーストミュージアム」構想。グループワークの結果を受け大西氏は、美術館運営において心がけていることとして「価値向上」と「情報発信」の2点を挙げました。常に同じことを繰り返すのではなく、新しいチャレンジを続けることの重要性を強調しながら、参加者のアイデアにあった「食」や「体験型」の企画は今後の重要なキーワードであり、ぜひ実現したいとの意欲も示しました。

そして最後に、ぜひ一度「大山崎山荘美術館」へ足を運んでほしいと呼びかけ、美術館の出口にあるトンネル門の表札にまつわるエピソードを紹介。入口の表札が「大山崎山荘」であるのに対し、出口には初代館長・樋口廣太郎氏の筆による「天王山 悠遊」という言葉が掲げられているのだといいます。「のんびりと心のままに過ごしてほしい」、そこに込められた想いを語り、講座は幕を閉じました。

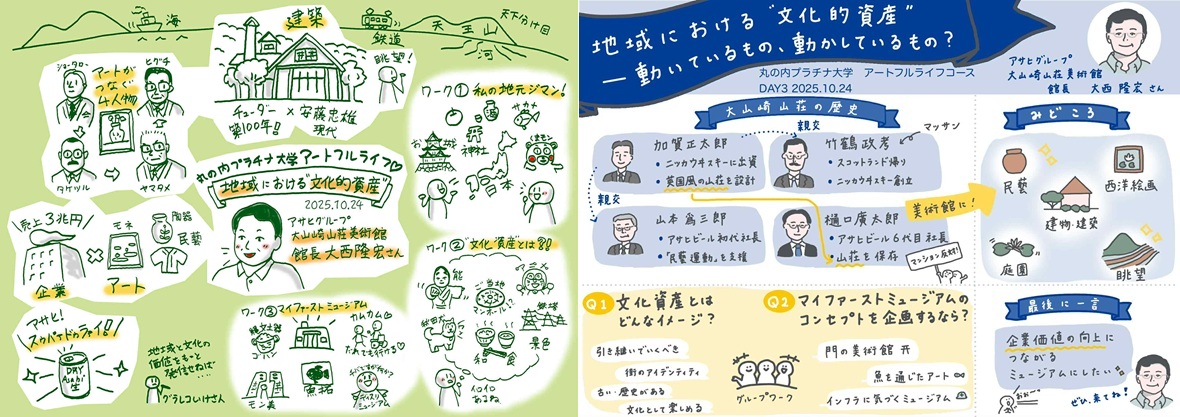

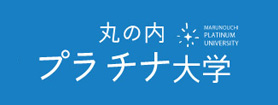

写真左:池田智雄氏によるグラフィックレポート

写真左:池田智雄氏によるグラフィックレポート

写真右:大井香氏によるグラフィックレポート

終始、温かく創造的な雰囲気に包まれた今回の講座。地域における文化的資産とは何か?を追求する中で、参加者たちは改めて、より身近な物への愛情や価値を見出していました。そしてそこには、多様な「視点」と「巡り」があり、物や事を思う大きな「熱量」がある、との気づきがありました。

講座終了後、アサヒビールを手に歓談するコースアシスタントの佐々木氏(左)、ゲスト講師の大西氏(中)、アートフルライフコース講師の臼井氏(右)

(取材・執筆:鈴木留美)

丸の内プラチナ大学

あなたの「今後ありたい姿」「今すべきこと」とは?

丸の内プラチナ大学では、ビジネスパーソンを対象としたキャリア講座を提供しています。講座を通じて創造性を高め、人とつながることで、組織での再活躍のほか、起業や地域・社会貢献など、受講生の様々な可能性を広げます。

おすすめ情報

-

【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造

【ひなたMBA×丸の内プラチナ大学】第1回 プロジェクトデザインから始まる、コミュニティデザイン 2025年9月24日(水)開催

-

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト

2026年2月2日(月) 18:30~21:00

-

【さんさん対談】殻を破って見えた、行政の役割と"人に向き合う力"

井上航太さん(宮崎県職員)×田口真司(3×3Lab Futureプロデューサー)

-

【レポート】「消費される島ではなく、持続できる島を」 地域を動かす小豆島のサステナブルツーリズム

地方創生ビジョン検討会 2025年11月21日(金)~23日(日)開催

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 2

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 3

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】 - 4

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 5

【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】

【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】 - 6

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】 - 7

【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造

【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造 - 8

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 9

【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~

【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~ - 10

【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方

【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方