大手町・丸の内・有楽町(以下、大丸有と表記。)と言うと、オフィス街といった印象が強いかもしれませんが、街の周辺を散歩すると、意外や意外、実は野生の生きものたちの姿を、気軽にみることができるのです。特に、毎年冬になると、ある野生の生きものたちで、大渋滞している場所があるのをご存知でしょうか?今回は自然ガイドの中村忠昌さんに大丸有周辺を歩いていただきました。"生きもの超初心者"の方は必見です。

大丸有のどこからでも、ふらっとお散歩できる皇居。その周囲を取り囲む「お堀」には、大都心の中心に位置しながら、ひっそりと、そしてたくましく野生の生きもの達が暮らしています。特に晩秋から冬には、カモなどの水鳥たちが寒い北の地域から寒さを避けて移動してくるので、一年でいちばん賑やかになります。

まずはお堀を覗いてみてください。おすすめは日比谷公園の近くです。冬は水鳥たちにとって恋のシーズンなので、カラフルな色の羽に身をまとったり、オスからの愛の告白シーン(変わった動きで「求愛行動」や「ディスプレイ」と呼ばれています)などがきっと観察できますよ。

超初心者の方でもこれさえ知っていれば、大丸有の冬のお堀散策が楽しめる『冬のお堀のおすすめ水鳥たち11選』をご紹介します。ぜひ、スマホ片手に大丸有周辺をふらっとお散歩してみてください。

- 続きを読む

- 冬のお堀のおすすめ水鳥たち11選

冬のお堀のおすすめ水鳥たち11選

凡例

●種名(漢字表記 目名・科名) ①オスの特徴的な形態(色や形) ※メスは全身が茶色っぽく識別は難しいので記載していません ②特徴的な行動など ③皇居周辺で観察するときのポイント【1】カルガモ:日本では多くの方が知っている有名なカモ

●カルガモ(軽鴨 カモ目カモ科)

①嘴の先の黄色が目印 他のカモと比べるとひとまわり大きい

②声は「グエーグエー」とカモらしい。ほかのカモと違って季節による移動はしないので、一年中都内で見られます。雛連れの姿でニュースにもなる人間界では人気のカモです。

③お堀周辺で見られますが、数はそれほど多くありません。

【2】ヨシガモ:都内の他の池では見られない「超レア」なカモ

●ヨシガモ(葦鴨 カモ目カモ科)

①オスは緑色の頭、お尻のカールした羽と黄色い斑が特徴

②水面近くで水草を食べるほか、地上に上がって草も食べます

③皇居周辺では、桜田濠の近くでよく見られますが、都内では他では見られない珍しいカモ。お近くならぜひ見てください!

【3】オカヨシガモ:全身モノトーンなオシャレなカモです

●オカヨシガモ(丘葦鴨 カモ目カモ科)

①オスは全身グレーで黒いお尻というモノトーンなオシャレなカモ。

②水面近くで水草を食べるほか、逆立ちをして深い水底の草などを食べます

③都内では数の少ないカモでしたが、最近はお堀も含めて少しずつ増えているようです。

【4】ハシビロガモ:ぜひクルクル回る姿を見てほしいカモです

●ハシビロガモ(嘴広鴨 カモ目カモ科)

①オスは緑色の頭、黒くて大きいクチバシ、茶色いお腹が特徴

②水面をくるくると回りながら大きな嘴でプランクトンなどを食べます。

③皇居周辺では数は少ないですが、毎年やってきます。

【5】キンクロハジロ:後頭部の「寝ぐせ」のような羽が目印です

●キンクロハジロ(金黒羽白 カモ目カモ科)

①オスは後頭部に長い冠羽(かんう)や黄色くて少し感じの悪い目が特徴。

②水中に潜って水草や小動物を食べます。

③皇居周辺では大手濠に多く見られます。

【6】コブハクチョウ:嘴の根元の瘤(こぶ)が名前の由来です

●コブハクチョウ(瘤白鳥 カモ目カモ科)

①全身は白く、首が長い。嘴の根元の瘤は雌雄どちらにもあります。

②長い首を水中に入れ、水底の水草などを食べます。

③日本には本来生息していない外来種です。皇居のお堀のコブハクチョウはドイツなどの動物園から寄贈されたものがもとになっています。以前はお堀でも雛を孵しましたが、最近は繁殖に成功しないようです。

【7】オオバン:カモではなく、ヤンバルクイナなどのクイナの仲間です

●オオバン(大鷭 ツル目クイナ科)

①全身が黒く、嘴とおでこの白が特徴です。よく見ると赤い眼をしています。

②水中に潜って水草を食べますが、のんびりしているのか近くにいるカモに横取りされることも。

③東京では冬鳥ですが、以前に比べて数が多くなっています。皇居周辺でも数が増え、一番普通にみられる水鳥になっています。

【8】カワウ:ぱっと見るとカラスのようなので見落とさないように

●カワウ(川鵜 カツオドリ目ウ科)

①大きな体で、全身が黒い水鳥です。冬は繁殖の時期にあたるため、頭や足の付け根が白くなっています。

②水中に潜り、魚を捕らえます。長良川で有名な鵜飼の鵜は、より体の大きなウミウが使われています。

③数は少ないですが、皇居周辺で一年中見られます。

【9】カイツブリ:カモの赤ちゃんではありません!

●カイツブリ(鳰 カイツブリ目カイツブリ科)

①体が小さく、カモの赤ちゃんと間違えられることもあります。

②水中に潜り、小魚などを捕らえます。「キュルルルル・・・」と甲高い声はよく目立ちます。

③数は多くないですが、一年中皇居周辺にいて、繁殖したこともあります。水面に「浮き巣」と呼ばれる巣をつくって卵を孵えします。

【10】ユリカモメ:お台場に行くモノレールの名称はこの鳥からつきました

●ユリカモメ(百合鷗 チドリ目カモメ科)※東京都の鳥

①白い体に、赤い嘴と足が目立ちます。目の後ろには黒い斑点も。春には頭が黒っぽくなり、別の鳥のように見えます。

②海辺で小魚や小動物などを食べます。声は「ギー、ギー」とあまり可愛くありません。

③皇居周辺では毎年冬に大手濠の周辺にやってきて、お堀や、建物や標識の上などで休んでいました。しかし、最近はほとんど見られなくなってしまいました。見かけたらぜひご一報を!

【11】カワセミ:見つけられたらその日はラッキー?

●カワセミ(翡翠 ブッポウソウ目カワセミ科)

①背中の光沢のあるコバルトブルーが美しい鳥。大きさはスズメくらい。雌雄はほぼ同じ色ですが、雌は下の嘴の根元が赤くなっています。

②水辺の枝や空中などから水面の魚を狙い、水中にダイビングして捕らえます。

③皇居周辺でも冬を中心に観察できます。スズメくらいの大きさなので見つかりにくいのですが、「チチチーーーーー」とよく通る声は目立ちます。日比谷公園の心字池にもやってきます。

いかがでしたでしょうか。私も毎年、冬にはお堀に立ち寄りたくてソワソワします。東京駅周辺で用事のあるときは、カバンに小型の望遠カメラを忍ばせて、ついつい撮影に立ち寄ってしまいます。どちらが主目的だったか分からなくなるほどです(笑)。

お堀の水鳥たちは、歩道からの距離も近く、あまり人間を怖がらないため、双眼鏡などなくてもその姿を楽しめます。通勤や通学の途中や、ちょっと寄り道をしてみましょう。

文・写真/中村忠昌

*写真の無断転載・転用は禁止します

普段、何気なく通りすぎているオフィスまでの道のりや、ランチの後のちょっとしたお散歩コース、お気に入りのベンチの辺りなどで、ひょっとしたら色々な生きもの達が私たちのことを覗ているのかもしれませんね。

中村さんと野鳥を覗る「大丸有シゼンノコパン」は、2021年度も開催を予定しています。これまでとは違った視点で、いっしょに街を歩きながら、大丸有の街の魅力を再発見してみましょう。

ゲスト

中村忠昌氏(なかむらただまさ)

東邦大学非常勤講師・技術士(環境部門)・ネイチャーガイド

1972年生まれ。千葉大学大学院園芸学研究科修了。東邦大学理学部非常勤講師。日本鳥学会会員。生物分類技能検定1級(鳥類専門分野)。技術士(環境部門)。バードウォッチング雑誌「バーダー」の編集委員。葛西臨海公園鳥類園の週末スタッフやNHKラジオ「夏休みこども科学電話相談」の回答者(野鳥担当)を経験後、現在はフリーのネイチャーガイド。ブログ「東京いきもの雑記帳」を更新中

https://tokyowildlife2020.exblog.jp/

おすすめ情報

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2

【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー

【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー - 3

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 5

【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季

【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 - 6

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7

【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜

【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 - 8

フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~

フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ - 9

指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感

指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 - 10

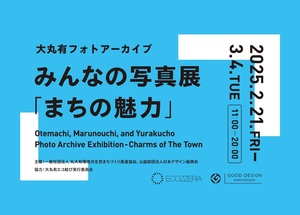

【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日

【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日