バイオマス施設に生まれ変わった旧上白井小学校跡で参加者が記念撮影

バイオマス施設に生まれ変わった旧上白井小学校跡で参加者が記念撮影

エコッツェリア協会は、2024年12月19日、群馬県渋川市・高崎市でNTT東日本グループが進めるバイオマス活用事業や給食の調理時の残さを使った堆肥化事業の施設などを見学する法人企業訪問ツアーを実施しました。同ツアーは、エコッツェリア協会の法人会員等を対象に開催。年末の慌ただしいタイミングながら、計10人が参加。座学では味わえない、バイオマス利活用の最新動向をこの目で見て感じることができた参加者らからは、「座学で聞くだけでなく、実際に訪れてみることで初めて見えるものもある。非常に良い経験ができた」と、満足度の高い声が多く聞かれました。現地での様子をリポートします。

昼前、JR高崎駅前を出発し、バス内では、エコッツェリア協会食農プロジェクトディレクターの伊藤昂典が、森のめぐみ研究所や堆肥化事業を行う施設の見学のほか、同研究所で栽培するシイタケを盛り込んだランチなど行程の説明を行いました。

その後、参加者の自己紹介が行われ、エコッツェリア協会コミュニティ研究所長の田口真司は「昨年度は相模原でソーラーシェアリングの見学をしましたが今回はバイオマスということで、実際に行ってみるとご苦労などいろいろとお話をお聞きできると思います。皆さんからもぜひ積極的に質問やコメントを頂き、メンバー間で『あそこはこうだったね』といった話ができたらと思います」と話しました。

このほか、参加者からは「普段めったに見られない施設とかも見学させていただけるので、一つでも多くのことを吸収できたらいいなと思っております」といったものや、「エネルギーについて学び直しをしたいなと思い、今回参加しました」といった期待を込めたあいさつが続きました。

現場に向かう途中、渋川市上白井にあるコミュニティレストラン「デリシア」でランチをいただきました。同レストランは母娘で営んでいて、ゆっくりとくつろげ、暖かい陽が差し込むホッとする空間が広がります。

癒される空間で地元食材をふんだんに使用したランチを堪能

魚定食は焼鮭、肉定食は豚の生姜焼きがメインで、いずれも小鉢を含めて品数も豊富。さらに、今回訪問するNTT東日本のバイオマス施設の熱エネルギーを使い栽培したというシイタケも振る舞われましたが、肉厚でジューシーな味わいに参加者からも「おいしい」との声が出ました。

左:豚の生姜焼きがメインの肉定食

右:焼き魚がメインの魚定食。いずれもバイオマス活用のシイタケが添えられた

お腹を満たした一行は、NTT東日本などが運営する渋川市の「森のめぐみ研究所」に移動しました。関越自動車道「赤城IC」から車で10分、JR上越・吾妻線「渋川」駅からタクシーで20分の場所にあります。

「森のめぐみ研究所」を見学する参加者ら

同施設は、2014年に廃校した旧渋川市立上白井小学校を最大限活用。林業復興や森林再生をテーマに、地域資源を活用したエネルギーの地産地消実証フィールドとなっています。校舎の真後ろにも森林が広がる緑豊かな空間です。

同所では、NTT東日本グループと連携するフォレストエナジー株式会社が設置した木質バイオマス熱電併給設備「Volter」を用い、木質チップからガスを抽出しガスエンジンを動かして電気と熱を生み出します。また、NTT東日本グループは、ICTを活用した環境制御型次世代施設園芸を行うべく、再生可能エネルギーによる熱源を利用し、元々校庭だった場所にコンテナを置き、現在、シイタケ栽培やドライフードの製造などを実施。首都圏を中心とした販路に提供しているということです。

今回は、NTT東日本ビジネス開発本部営業戦略推進担当課長の南雲雄氏と、地元・渋川市出身でNTT東日本群馬支店企画総務部企画担当主査の小渕未来氏に視察をリードしていただきました。

事業の詳細を説明するNTT東日本の南雲雄氏(右)や小渕未来氏(中央)ら

事業の詳細を説明するNTT東日本の南雲雄氏(右)や小渕未来氏(中央)ら

南雲氏は、「何故NTT東日本グループがこのような事業をしているか気になられるかと思います」と切り出し、「皆さんのイメージ通り、弊社は固定電話を中心に事業展開をしてきました。そこから、通信の高度化ということでインターネットの事業展開や、今回ご覧いただくIoT(モノのインターネット)といった先進技術も取り入れています」とした上で、「地域が持続的に発展していかないと通信も不要なものとなります。地域の価値創造に向け事業構造の転換を図っていきながら、地域が持続的に社会を形成していくことをパーパスに掲げて事業展開をさせていただいています」と明かしました。

南雲氏は、同所が豊富な森林や利根川の水源に囲まれていること、さらに「空が非常に広く、おいしい空気がある。自然に恵まれた特産物が昔から育まれた地域」としつつ、「上白井地域では人がいなくなっています」と現状を説明。廃校や林地残材などもあり、「地域で使わなくなったものをもう一度活用できるような仕組みを作りたいという思いがあり、NTT東日本グループが、森のめぐみ研究所のプロジェクトを1年半ほど前に発足した」としました。

今回の施設の特徴として、小規模分散型の木質バイオマスの活用があります。大規模だと木材が集まりにくい、といった課題がある一方、「小規模分散型の木質バイオマス施設は、地域の資源量に合わせて無理なく展開していくモデルを試行しています」としました。ただ、「発電量だけでみると事業収支が合いません。小規模分散型の木質バイオマス施設は生み出すエネルギーのうち熱エネルギーが7割を占めるため、この熱エネルギーをどう経済価値に変えていくかが重要です。そのため、シイタケやドライフードの製造といった産業への活用に応用しています」とつけ加えました。

また、最近の取り組みとして、循環型社会のさらなる発展という意味で、シイタケを生産して使い終わった菌床をカブトムシの家にするなどユニークな取り組みも紹介。南雲氏は「色々な地域が子どもたちのさらに子どもたちの世代までずっと続いてほしいという思いで、取り組んでいます」としました。

続いて、フォレストエナジーの狩野氏によると「日本各地で情報取集していた中、廃校の問題を知り、渋川で具体的なお話をいただいた」ことが渋川で事業を開始した始まりとしました。

Volterの流れとしては、既定のサイズに加工した木質チップをコンベアでガス化炉に投入します。ガス化炉の温度は1000度ほどになっていて、チップからガスを排出しチップは炭化しあます。ガスは高温のため熱交換器でガスを冷やすとともに熱を取得します。さらにフィルターを通したガスでエンジンを動かすことにより発電機が動き、電気がつくられる仕組みとのことです。

シイタケ栽培については、「近年、国内で消費されるシイタケは中国産など海外産の割合が増え、国内産が減っています。今回、栽培に使用しているシイタケは、群馬県で製造された完全国産のもので、シイタケの形状や栽培に要するエネルギーまで安全な国産にこだわっています」としました。

また、人手不足や耕作放棄地の増加などの課題を抱えている農家の利益向上に貢献するモデルとして、ドライフードの製造も行っているといいます。

「店舗の流通の等級に及ばない規格外の果物を活用することで、農家の売り上げ向上にも貢献していきたい」と話しました。

時折雪がちらつく天候ながら参加者らから質問が相次いだ

参加者は旧校舎内での説明を受けた後、時々雪がちらつく寒さの中、元々校庭だった場所へ移動。木質チップのヤードの見学からスタートしました。

狩野氏は「ヤードには丸太を細かくした切削チップと呼ばれるものが乾燥させた状態で入っています。中央にアジテーターと呼ばれるものが自動で回転していて、少しずつチップを隣のVolter本体に供給する仕組みになっています」と説明。また、「使用するチップには規格と含水率が細かく決まっています」と話しました。

木質チップのヤードの様子

木質チップのヤードの様子

参加者から「炭化したチップはどうなるのか」という質問があり、狩野氏は「そこが課題になっていて、現在いろいろと取り組んでいます」と話しました。

また、1日に使う木質チップの量は、樹種によって変わりますが1日約1トンの乾燥チップを使い、炭として残るのもこちらも樹種にもよりますが大体200リットル入りドラム缶で半分よりやや多いくらいとのことです。

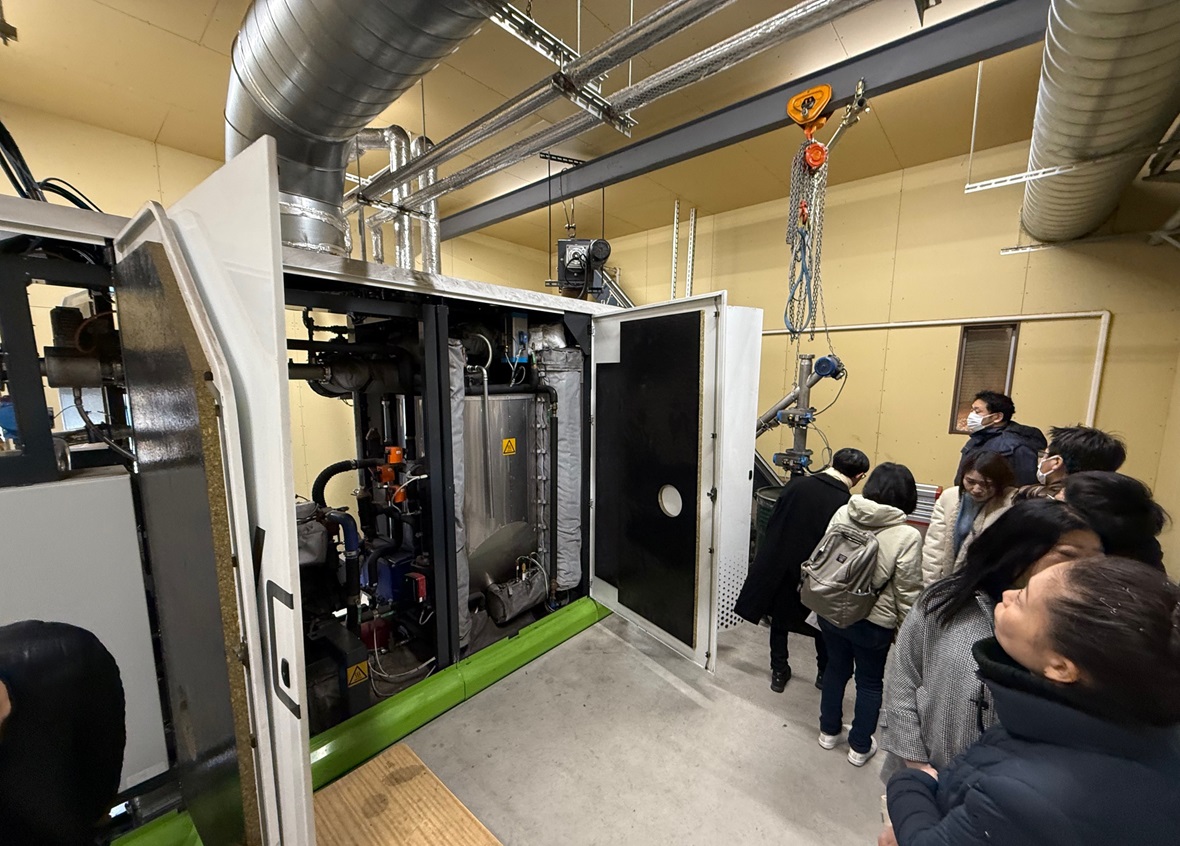

次に、Volterの見学に移動しました。

「取り出したガスを冷まし、きれいにしたものを燃料としてエンジンを動かします。エンジンは基本的にガソリンエンジンと同じ構造です。エンジンの動力で発電機を回す形になります。蒸気タービン方式とは仕組みが違います」としました。

かなりコンパクトな木質バイオマス熱電併給設備「Volter」

かなりコンパクトな木質バイオマス熱電併給設備「Volter」

実際、Volterは蒸気タービン方式のような大規模なものではなく非常にコンパクトにまとめられている点に注目が集まっていました。

続いて一行は、。しいたけづくりを行うビニールハウスへ。ビニールハウスではVolterから出た温水が配管を通じて運ばれて、その熱を活用しています。

NTT東日本の南雲氏は、2024年9月から設備を稼働したとし、「渋川のいまの気温が0度くらいですが、設備内部は18度から22度程度で、冬の気温でも十分に熱量は担保できています」としました。

ただ、温度が一定(22度)以上になった場合は、NTT東日本グループのICT技術を活用してポンプの電源を止めることで徐々に温度が下がる仕組みを採用。逆に、温度が下回った場合には再度ポンプの電源が入る仕組みで、「省人化を実現したシステム」と説明しました。

参加者から「将来的な夏場の熱利用は検討されているか」と質問があり、夏場は温度が高くなるため、「将来的には、太陽光や蓄電池から供給される再エネで急冷式の温水冷水器を稼働することで、夏場も冬場も再エネ由来のシステムにしたい」と答えました。

また、他の熱利用用途として、ウナギの陸上養殖やイチゴ栽培、ビール製造などさまざまに検討したものの、免許取得や大規模な投資の効果が出るのがかなり先になってしまうことなどを議論した結果、スピード感に加え、通期で熱を活用できる菌床でのシイタケ栽培とドライフード製造に落ち着いたとしました。シイタケに関しては、栽培や生育の難易度が低い一方で単価が高く、競合企業が少ないことなども理由に挙げました。

ユニークな取り組みとして、別のコンテナも見せていただき、通常、産業廃棄物になるシイタケの菌床の活用も挙げました。菌床を砕き、カブトムシの飼育をしているとのことです。

質疑応答でもかなり踏み込んだ質問が相次いだ

旧校庭での見学は一旦終了し、再び教室に戻り、質疑応答の時間となりました。

なぜ熱を使ってドライフードを作るに至ったか、との問いに関し南雲氏は、「温泉熱を使ってドライフードを作っている事例を視察させていただいたのがきっかけです。通年で強い熱を使うモデルを求めた結果、ドライフードに行きつきました。群馬県にはたくさんの果物があります。春はイチゴで群馬県の品種では『やよいひめ』が代表的、初夏からは桃、梨、秋から冬にかけてリンゴやミカンも収穫できます。ただ、農家さんは規格外のものを輸送することが大変で、捨てるか自分たちで消費するしかなく困っていると。そうしたものをわれわれで買い取り、モデルケースを作っているところ」と話しました。

熱の活用で温浴施設などは検討しないのかという質問も出ました。「サウナ施設なども検討しましたが、Volterで出る熱が80度くらいと沸騰させるほどの熱にはならない」という制約があるそうです。

経済価値を生み出すという意味では、群馬県の産業である養蚕も視野に入るほか、ドライフラワーは2025年度から実証を進めたい、としました。

また、発電量に関して、一般的な60~80世帯分ぐらいの発電能力があり、それに見合った工場や施設での活用が考えられるとも。また、コスト面に関する質問もあり、「木材のチップ価格は上昇傾向にあることに加え、発電機もフィンランドから輸入するため輸送費や為替の影響などもあり、収支的にはトントンというのが現状。それもあって、通年を通じて安定的に使えるようにすることが求められる」としました。

南雲氏は「地域には色々な資源が眠っていますが、人がいなくなったことで使われなくなった資源はたくさんあると認識しています。こうした未活用資源をうまく活用していきながら、見学頂いたVolterという再生可能エネルギーの装置を軸に産業を作っていきます。また、色々な学びの場にもしていきたいですし、雇用創出という意味ではシイタケ生産などで、地域の方を12人ほど雇用させていただいております。また、近隣には伊香保温泉など観光資源もたくさんあり、観光拠点との連携もしていきたい」としました。

続いて、高崎市で実施している学校給食残さの堆肥化事業について説明がありました。

小渕氏は「高崎市内の学校などから回収した給食残さをNTT東日本関信越群馬支店で堆肥化しています。生産した堆肥は学校に配布し循環型社会の構築に貢献しています」と説明しました。

2003年度から始まった事業で、高崎市内の小・中学校、保育園などから給食の食べ残しや調理くずを回収し、堆肥化しているそうです。7施設からの回収から開始し、現在79施設から業者が回収するまでに。また、もう一つの特徴として、コメ農家が処分に困ってきたもみ殻を活用している点を挙げます。

具体的には、業務用の大型生ごみ処理機に学校給食残さを投入、攪拌、加温することで発酵を促し、一週間程度で熟成が進んだことを確認したら取り出すそうです。また、もみ殻を補材として投入して発酵物を作ります。

これら発酵物は保管・運搬できるフレコンで堆積して発酵を促し加水して水分量を調整、約半年をかけ、堆積した状態で内部温度が30度以上にならないことを確認後、異物を除去。「高品質発酵もみがら堆肥」として高崎市内の小・中学校、保育園などに供給される循環システムとなります。

解説動画では、学校に無償提供し、菜園で利用するなど「食育」で活用してもらう様子も紹介。「捨てられるものが違う形で生まれ変わる持続可能な循環型社会の構築に向けて、これからも取り組んでいきたい」としました。

小渕氏は「高崎市内の約79施設から週2回ずつ調理くずや食べ残しを集めてきて堆肥化しています。高崎市から受託して堆肥化事業を請け負う形になっています」と説明。現時点では、完成した堆肥はほぼ学校などの機関に戻して食育に役立ててもらい、余った分をわれわれが販売するモデルになっていると加えました。さらに、「関信越群馬支店として、地域に何か還元できる事業はないかと考えていく中で出合った事業で唯一20年間続いている」としました。

20年続けてきたことで、堆肥の成分もかなり分析が進み、工夫を重ねた結果、他の堆肥より良い仕上がりになっているといいます。実際、「コンポスト品質確認制度の認証などを受け、環境大臣表彰もいただいています」としました。

高崎市の堆肥化施設の説明を受ける参加者ら

参加者らは、堆肥を作る「倉賀野事業所」にバスで移動しました。

元々、電線ケーブルなどの置き場だったという事業所は広々としています。

残さの処理や作業を行う建屋内に入ると、もっと生ゴミ特有の臭いを感じるかと思いきや、ツンと来るような刺激臭は無く、天井から消臭剤が噴霧され、みりんのようなやや甘めな香りが漂います。

学校が終業する午後4時をめどに続々と残さが運び込まれ、ローラー上を大きなポリバケツに入った残さが移動。いくつかある処理機の前でスタッフが受け取り、機械に投入されていきました。

左:夕方になり学校から食品残さが運ばれ作業員が手際よく奥へと移動させる

右:堆肥化装置に関しても多くの質問が寄せられた

見学中も、参加者からは「どんな微生物を活用しているか」「もみ殻はなぜ分解できるのか」といった質問が相次ぎ、「微生物は好気性を使用している」ことや「処理機は世界でも初めての独特な装置(でもみ殻も処理できる)」といった回答がありました。

特に注目されたのが、もみ殻を使った堆肥化装置。もみ殻は分解できないというのが定説で、腐食しないため農家も処分に困っているといいます。それが、このマシンを使うともみ殻は完全に分解することができるそうです。独特の回転翼で残さともみ殻を入れると粘性が発生。もみ殻の周りで徐々に剥離が始まり、分解ができるそうです。「一次発酵完了の目安は、含水率60%前後で判断しています」としました。「未熟な堆肥を畑や田んぼにつぎ込むとその都度反応して温度が上がってしまう。そうすると根枯れの原因になるので、二次発酵には最低でも3カ月~4カ月以上寝かす形になります」と加えました。

NTT東日本の小渕氏から堆肥化の取り組みの現状などが説明された

また、回収量に波はあるか、との問いには「週に4回、回収があり、エリアごとに少し違いがあったりはしますが、微調整をし、次の日に対応するなど大きなでこぼこはないですね」との回答。品質に関しては「給食ということもあり、栄養バランスが考えられていて大きく成分が変わることはありません。これが、一般家庭や加工業者から集めるとなると、栄養バランスを考える必要が出てくると思います」としました。

名残惜しいと思いつつ、見学を終了し、現場を後にしました。

再び高崎駅付近まで戻り、市内飲食店で懇親会を実施。今回の見学ツアーを終え、参加者からは多様な意見やコメントが寄せられました。

「講座で話に出てきたことを実際に目の前で見ることができた」といったものや「図々しく質問ばかりさせていただいたのですが、習ったことが実際に施設になって稼働されて、皆さんがこういう形で働いている、というところが見えたので、とても興味深く楽しい一日になりました」と感想が出ました。

また、「本業とは全く関係ないのですが、座学では学べないようなことを目の前で見て、すごく再エネの意識が上がった。今回の施設は申し込んだら個人でも行けるようなので、そういう施設を他の関東圏以外のところも調べて個人的にも訪問してみたい」といった感想も聞かれました。

田口は「現場を見ると、特に香りとか匂い、大きさといったポイントが映像で見るものとは違う感じで、課題もそれぞれある中でNTTさんの底力をみました。一部に地熱の現場を見たいとの声がありましたが、皆様のご要望をいただきながら、次回以降の企画の参考にしたく思います」としました。

このほか、「今回のバイオマス施設は多分一番ミニマムで標準的なセットですごくいいと思います。食品残さの施設もかなり街中でやっていてびっくりしました」といったものや、「実際に行ってみる。そこで自分の中でより理解度というか解像度も深まったなという気がしています。シイタケの香りとかいろんな香りもあったと思うのですが、匂いで感じる経験をさせてもらいました。また、後半の堆肥施設は、正直もうちょっと匂いがきついのかなと思いましたが、思ったより匂わないのだと。実際に行ってないとわからない発見があり、すごく勉強になったなっていう思いです」

さらに、「皆さんが受動的ではなく前のめりに吸収しようと取り組まれている姿勢がすごく私自身も勉強になりました」といった意見や、「生ゴミ処理の現場は以前にも見てきましたが、かなり進んでいる部分もあるなと。知見が増えたと思っています」という声も聞かれました。

終日、寒い中での見学となったものの、東京にいてはなかなか見られない取り組みを実際に見られて勉強になったといった意見が多く寄せられ、見学会を締めくくりました。

(取材・執筆:那須慎一)

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ 【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】

【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】 【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト さんさんネットワーキング~2026春~

さんさんネットワーキング~2026春~ 3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ 【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~

【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~ 【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方

【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方 【レポート】マーケットイン思考がもたらす食農ビジネスの可能性

【レポート】マーケットイン思考がもたらす食農ビジネスの可能性