8,9

東京都の「インキュベーションHUB推進プロジェクト」の一環としてスタートした、「女性アントレプレナー発掘プログラム2020」。起業したいが、何から始めたらいいか分からないといった悩みを抱える女性に向けた、全4回の体験型プログラムです。Program1「モヤモヤを事業案にしてみよう」、Program2「事業案をブラッシュアップしよう」に続いてのテーマは、Program3「ピッチストーリーを考えよう」です。

自身の事業の魅力を様々な人に伝える上で欠かせないピッチ。前半はピッチの基礎知識とピッチストーリーの基本構成について、後半は聴衆の心を掴む効果的なストーリーの作り方や抑揚のつけ方について、国内最大級のイノベーション・カンファレンスであるICCサミットの「スタートアップ・カタパルト」の動画から学びます。

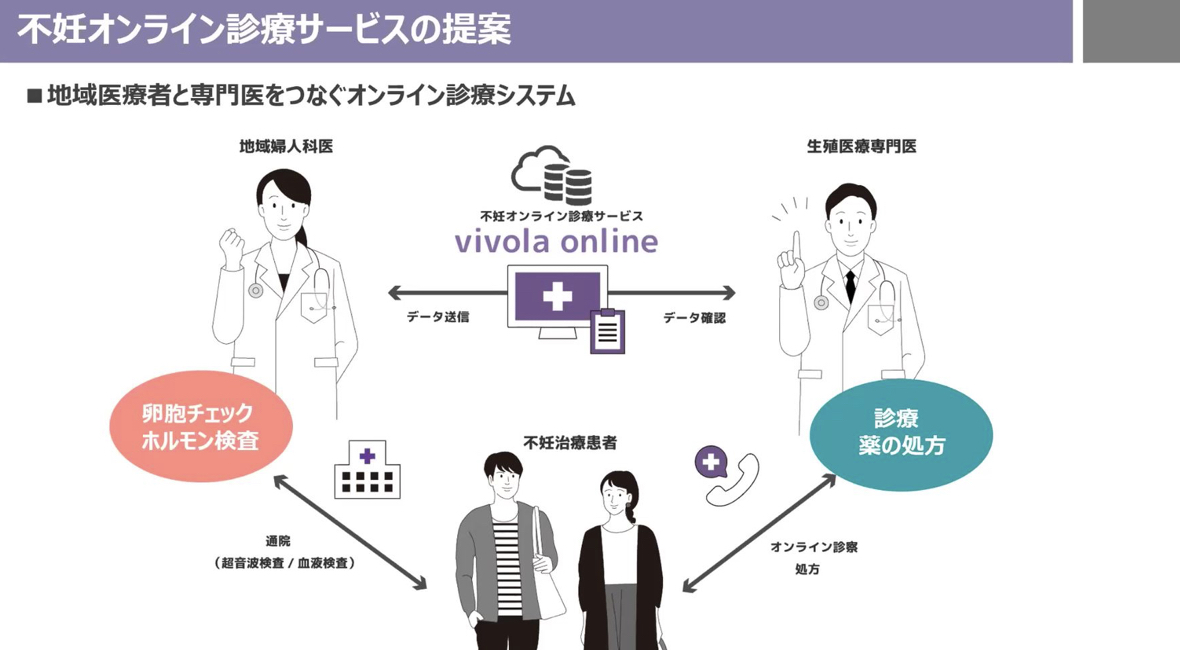

ファシリテーターは、「Live Your Lifeすべての人に、自分らしい人生を」をキーワードにジョブマッチング事業を行う株式会社Warisのリクルーティングコンサルタント・矢澤弘美氏。アドバイザーには、新規事業開発コンサルタント、現在は女性医療×AI事業にも取り組むvivola株式会社CEO・角田夕香里氏を迎え、参加者をZoomでつなぎます。

- 続きを読む

- ピッチとは短時間で事業の魅力を伝えること

ピッチとは短時間で事業の魅力を伝えること

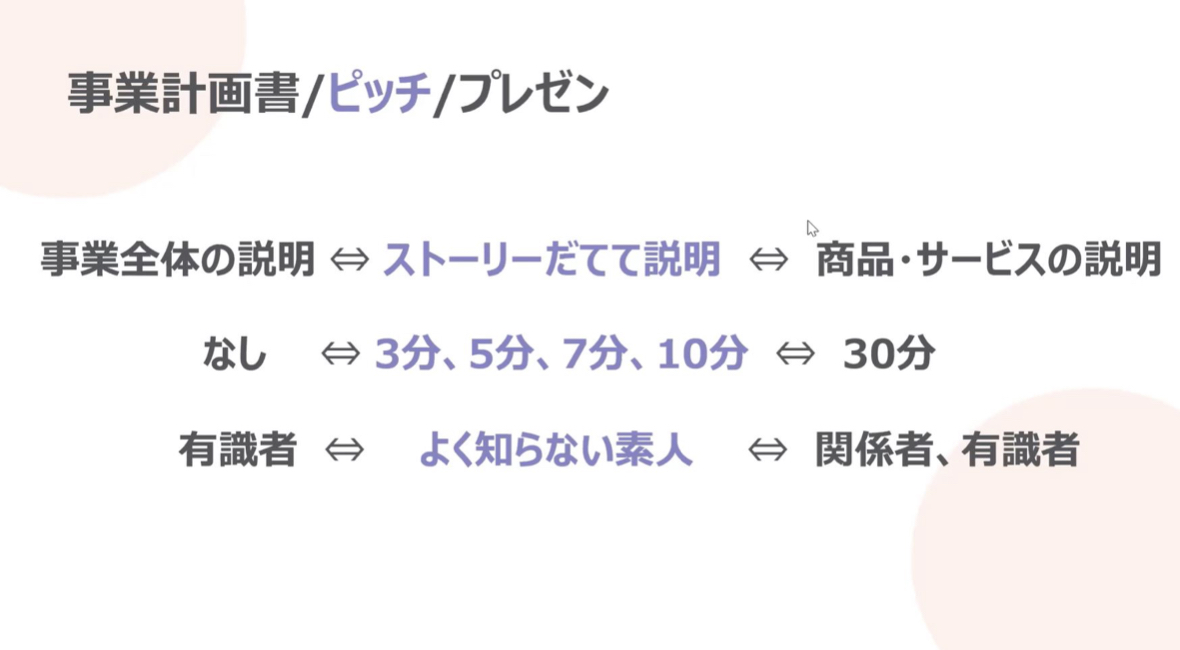

まずピッチの作り方を学ぶ前に、そもそもピッチとはどういったものなのか、何のために作るものなのか、また初心者がよく混同しがちな事業計画書やプレゼンテーションとの違いをしっかり押さえておきましょう。角田氏はそれぞれの特徴と違いを次のように説明します。

事業計画書は、会社の事業内容や将来のビジョンについて、会社の経営・運営の話も含めながら細かく資料化したものをいいます。主に関係者や有識者に向けて説明するために作るものです。

プレゼンテーションは、特に商品・サービスなどに特化して、具体的にどのように提供していくのかを抜き出して説明するものです。こちらも営業先など主に関係者や有識者に向け行います。

そしてピッチは、事業計画をストーリー立てて、3分、5分、長いと7分、10分位にまとめて話すことをいいます。顧客・ソリューション・競合・市場規模・売上計画・運営体制について、ストーリー立てて一連の流れをダイジェストで説明します。事業計画書やプレゼンテーションと違い、主にその業界や事業をよく知らない人に向け説明することを前提で行います。資金調達や認知度向上など様々な目的で行い、事業の魅力を色々な人に伝える上で非常に大事な機会がピッチです。

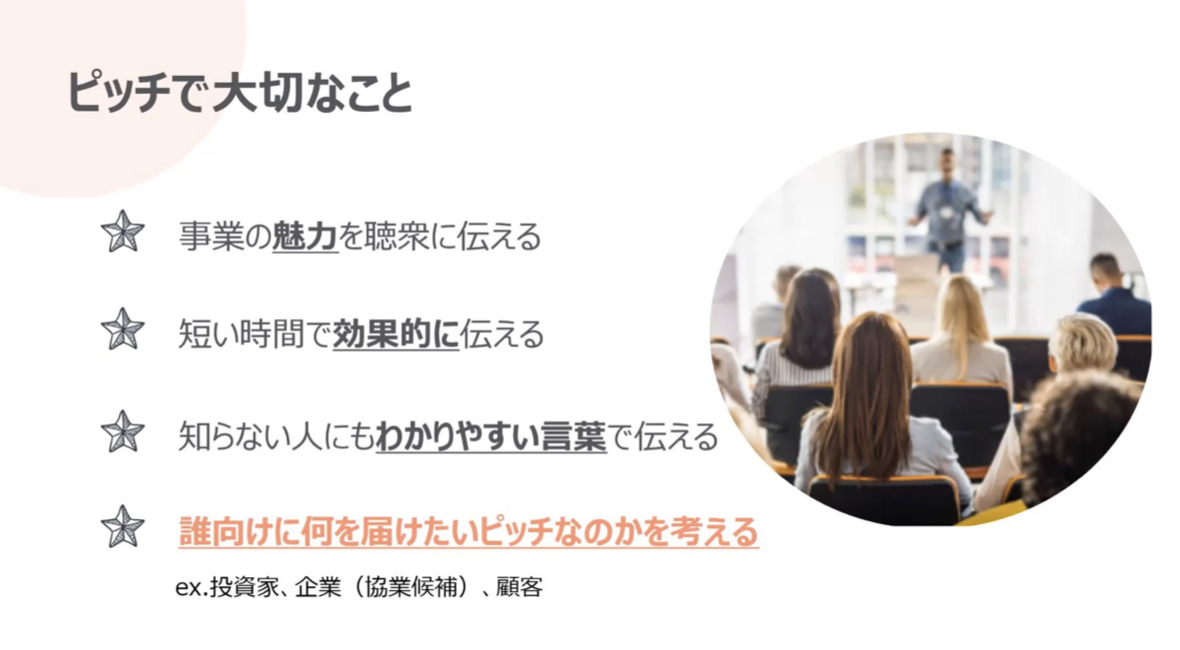

ピッチで大切な4つのポイント

「せっかく良いアイデアがあるのに、上手く聴衆に伝わらなければもったいない」

角田氏は、伝わるピッチを作るにあたり押さえておきたいポイントを4つ挙げます。

①事業の魅力を聴衆にしっかり伝える

よくあるのが、事業課題や社会背景の説明に時間を割きすぎて、肝心のソリューションの説明がおざなりになってしまうパターンです。ピッチは自分の事業の魅力や既存のサービスとの違いについて伝える機会なので、すごくもったいない。背景の説明はできるだけ最小限に留め、独自のソリューションの魅力をしっかり伝えるよう意識しましょう。

②短い時間で効果的に伝える

長い時間でないと上手く説明できないという相談をよく受けますが、「どのポイントを突けば聴衆が上手く理解できるのか」「優先度を下げるポイントはどこか」など、内容に強弱をつけ、絶対に伝えたいことだけに削ぎ落として発表しましょう。全てをピッチで伝える必要はなく、質疑応答を前提に、短い時間で完結に伝えることが重要です。

③知らない人にも分かりやすい言葉で伝える

ピッチを聞く人のバックグラウンドは多種多様ですから、誰にでも分かる資料を作ることが重要です。専門用語を使わず、シンプルな資料を作るよう心掛けましょう。

④誰に何を届けたいピッチなのかを考える

投資家からの資金調達を狙うのか、企業とのアライアンスを目指したいのか、伝える相手と目的を踏まえて資料をアレンジしていくことが重要です。

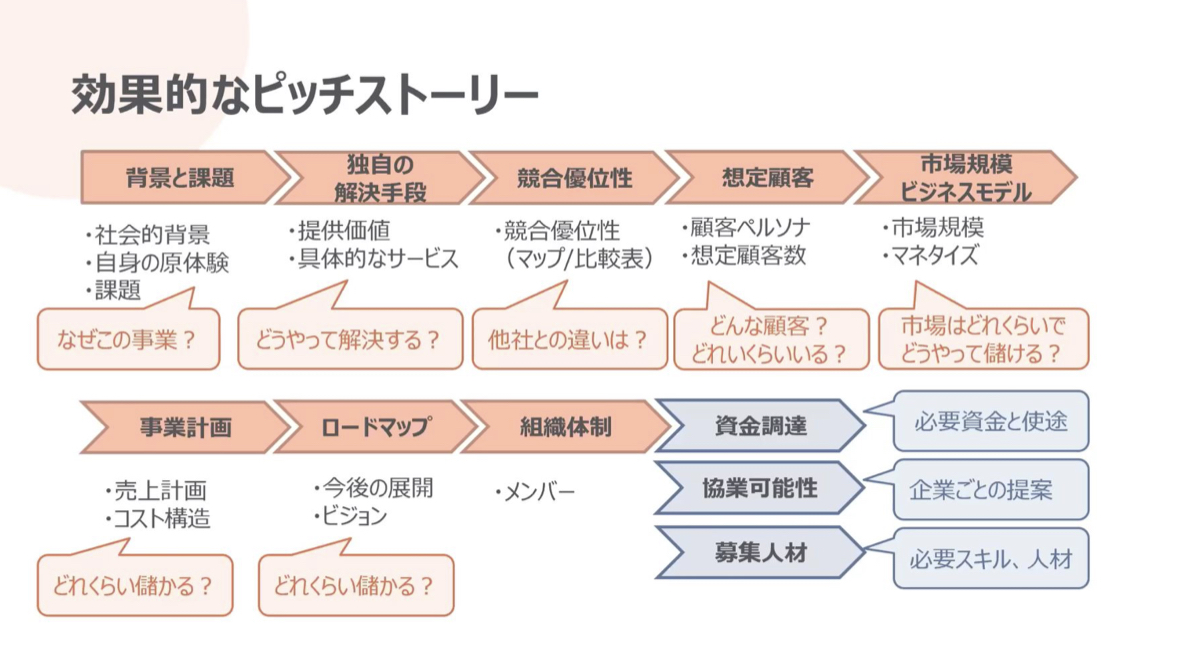

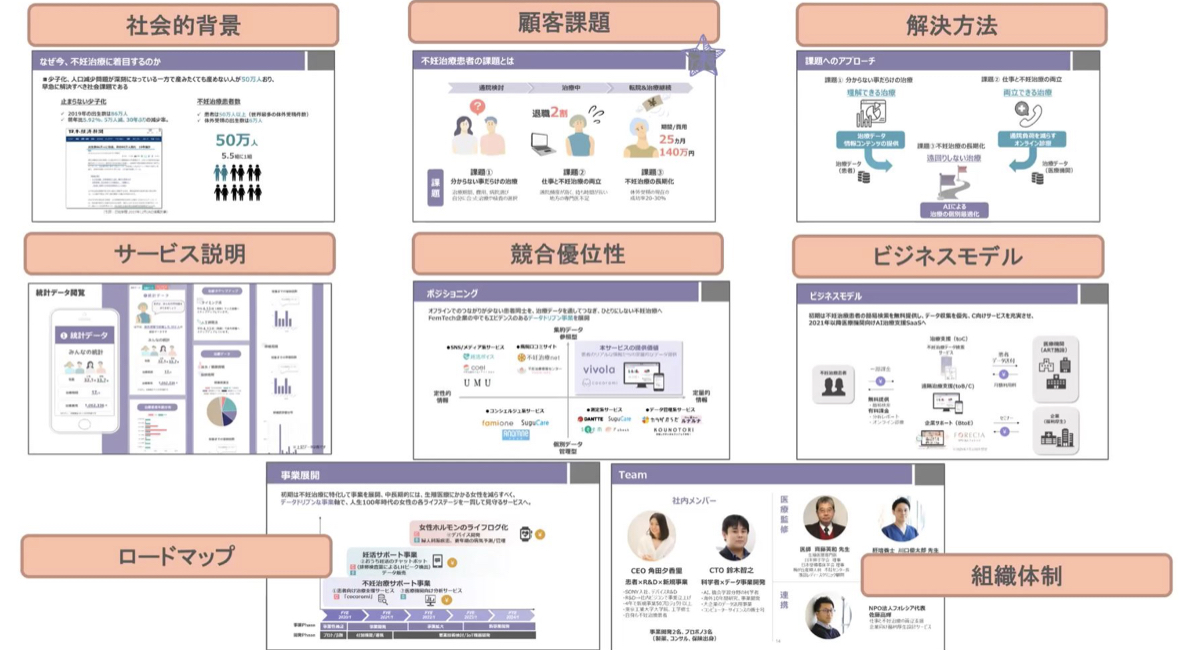

効果的なピッチストーリーの基本構成

「聴衆に事業の魅力を伝えるためには、ピッチのストーリーを上手に立てて説明することが非常に重要です」と語る角田氏。初心者の場合は、まずは次のような流れでピッチストーリーを立ててみましょう。

①社会的背景と課題

冒頭では、今世の中にはどのような課題があり、それに対してなぜその事業をするのかといった、社会的背景と課題を伝えます。この時、自分の原体験に基づくエピソードを含めると、聴衆の共感を誘います。最初の入り方で聴衆の関心度合いが変わるので、キャッチーなフレーズを使うなどして心をいかに掴むかが重要です。

②独自の解決手段

冒頭で述べた課題に対して、自分たちはどのように解決するのか、具体的なサービスと提供価値について説明します。

③競合優位性

業界内の競合サービスがいくつあって、自分たちのサービスがどのくらい新規性があるのかを、競合優位性マップや比較表を使って明確に示します。

④想定顧客

どのような顧客がどのくらいいるのか、顧客のペルソナと想定顧客数を示します。

⑤市場規模・ビジネスモデル

市場規模とマネタイズのポイントを際立たせて、どの様にビジネスをスケールさせていくのかを説明します。

⑥事業計画

実際に自分たちの売り上げが1年後3年後5年後にどう上がっていくか、売上計画とコスト構造を説明します。

⑦ロードマップ

事業の顧客を利用してその後展開できることがあれば、今後の展開やビジョンを説明します。

⑧組織体制・メンバー

組織体制やメンバーのスキル・経歴を紹介し、説明した事業が実現可能であることをアピールします。

⑨資金調達・協業可能性

銀行にピッチをするのであれば、事業をする上での必要資金と内訳を最後に付け加えたり、企業向けであれば一緒に協業することのメリットを説明したりします。また採用の場合は、募集人材を最後に付け加える場合もあります。

上記の流れで組み立てたら、最後にストーリーが成立しているかを確認します。スライドの見出しの言葉を繋げた時に意味が通るかを確かめ、資料が多すぎる場合は、質疑応答用の補足資料にまわすなどして調整していきましょう。①~⑨の項目の中で①②④⑤⑧は必須で、それぞれのピッチの目的に合わせてアレンジしてみましょう。

ピッチの資料作りで大切なこと

伝わるピッチを作る上で、聴衆が理解しやすく飽きさせない資料づくりが重要です。具体的な文字の大きさや量、スライド作成のポイントについて押さえていきましょう。

まず小さすぎる文字はNG。オンラインで行う場合は14pt以上、会場の画面で写す場合は20pt以上にしましょう。文字が多くて小さいと、途中で興味が薄れてしまう人たちが出てきてしまう傾向にあるので、なるべく大きな文字を使いましょう。

さらに、「キーメッセージ」をスライドの冒頭や下に入れること。そのスライドが何を伝えようとしているのかが一目で掴めます。また目線があっちこっちに移動するような資料は聞き手の集中力が続かなくなってしまうので、シンプルな構成で、重要なポイントが一目でわかる資料が良いとされます。

また、色使いのお勧めは3色で、ハイライトは赤など、それぞれの色に役割を持たせます。質疑応答を前提に補足資料を充実させておくことも、資料作りでは重要です。

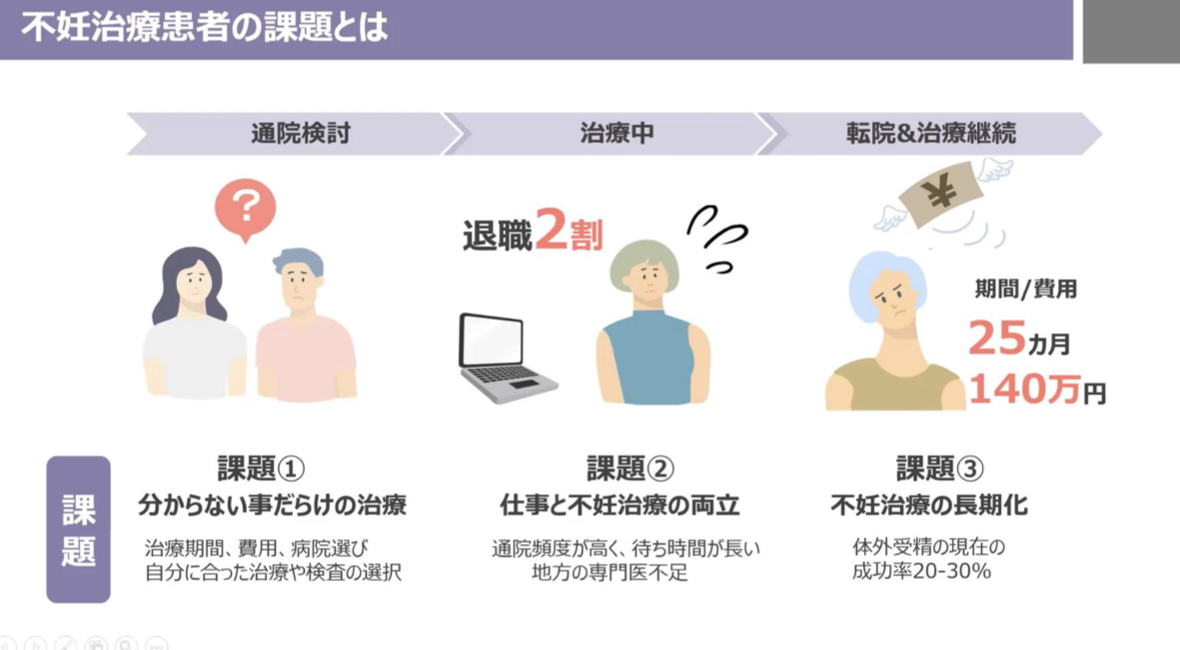

ここで角田氏に、vivola株式会社で手掛ける不妊治療サポート事業の7分間ピッチを実演していただきました。優しい女性らしい色使いと数値やグラフを効果的に使ったスライドと共に、分かりやすいストーリーで流暢に自身の事業を語る角田氏のピッチに、自然と参加者は引き込まれます。

「初めてピッチを行った2019年の日経ソーシャルビジネスコンテストの際には、200人の聴衆を前に緊張して話が詰まってしまい、恥ずかしい思いをしました。ただ、様々なピッチ体験を積んで色々な質疑やツッコミを受けることで、資料を改善していき、短い時間で効果的に伝わるピッチにブラッシュアップすることができました。ピッチ体験を何度も積むことが重要です」と角田氏は語りかけます。

資料のイラストやアイコンについては、フリー素材サイトの「イラストAC」のものを使ったり、スキルマーケットの「ココナラ」でイラストレーターに依頼したりすることもあるそう。参加者からの「数字の効果的な使い方、見せ方はあるのか」という質問に対しては、「増えている・減っているなどの様子を伝えると効果的なので、インパクトのある数字を自分の事業の周りで探してみると良いです」と角田氏は話します。

事例から学ぶピッチの効果的な伝え方とアレンジ

ピッチの基本事項について押さえたところで、後半はスタートアップの登竜門的なピッチプログラムであるICCサミットの「スタートアップ・カタパルト」で絶賛された3つのピッチ動画を見ながら、効果的な伝え方や様々なアレンジ方法について角田氏が解説しました。

1つ目は、訪日旅行客向け無料SIMカードサービス"WAmazing"を展開する、WAmazing株式会社の代表・加藤氏の事例。冒頭に「皆さんは外国に観光したとき、こんな事に困ったことはありませんか?」と普遍的な投げかけで聴衆の共感を呼び、さらにサービスの使い方を動画で上手く伝えています。グラフの作り方も、ただエクセルのグラフをそのまま載せるのではなく、数字の伸び方を意識したグラフを作っているところも参考になります。そして何よりも「手の中の旅行エージェント」というキーワードが聴衆の心に残り、言葉の使い方が非常に上手い事例です。

2つ目は、生産者と消費者をダイレクトに結ぶオンライン直売所"食べチョク"を展開する、株式会社ビビッドガーデン代表・秋元氏の事例。実家の農業が廃業したという原体験を強烈に出すタイプの事例で、実際のサービスの説明とデータも見やすく、利用者の数字の見せ方もわかりやすい。またデータベース化してマッチングしやすいというITの技術面の話もしながら、最後にサービスを利用している生産者と消費者の声を載せてこのサービスが愛されていることを印象的に伝えています。

3つ目は、バングラデシュで教育支援を展開する特例認定NPO法人e-Educationの代表理事・三輪氏の事例。「見たときに私には真似できないなと思いました」と角田氏が冗談交じりで話すこのピッチは、最初から三輪氏の世界観に引き込まれる話術とアドリブ感が巧みで、こういった話し方が元々できる人には参考になるかもしれません。とはいえ、冒頭で「本日のお願いが3つあります」と伝えていたり、課題を「深刻な先生不足40,000人」と明白に数字で示していたりするなど、基本的なポイントもしっかりと押さえられていました。

話し方や原体験のアピールで感動や共感を集めるタイプや、商品やサービスにフォーカスし、それらにまつわる感動的なインタビュー動画を流して注目を一気に集めるタイプ。様々なやり方がありますが、まずは優良な事例を沢山見て、自分に合ったピッチスタイルを見つけることから始めてみてはいかがでしょうか。

最後に参加者から、「サービスが業界として真新しくない場合、どうしたらピッチを魅力的にできるのか」という質問に対し、角田氏は「淡々と自分たちの特徴や強みを説明してしまうと、課題や他のサービスとの違いが見えにくくなってしまう。でも、もしサービスが業界として目新しくなくても全く同じサービスをやるわけではないと思うので、初めての人が現状の課題を理解でき、それに対する独自のソリューションや特徴の部分が色濃く伝わるストーリー構成を意識してもらうのが良いと思います」と語りかけました。

次回は最終回、Program4「初めてのピッチ体験」です。事業案を持っている参加者が講義の中で実際にピッチを行います。発表者がどのようなピッチストーリーを立ててくるのか、また矢澤氏と角田氏のアドバイスにも注目です。

おすすめ情報

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2

【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー

【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー - 3

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 5

【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季

【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 - 6

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7

【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜

【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 - 8

フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~

フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ - 9

指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感

指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 - 10

【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日

【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日