未来予測コミュニティは、アクアビットの田中栄氏による企業向けレポート「未来予測2018-2030」が提示する未来のシナリオに基づいて新しいビジネスを具体化するための「場」です。そのコミュニティから有志によってスピンアウトしたのが「アグリ・お魚町内会」。食をテーマに未来を予測し、オープンイノベーションプラットフォームの構築を目指すもので、2017年8月には第1回未来予測コミュニティ「食の分科会」を開催。そして2018年2月16日に、第2回未来予測コミュニティ「食の分科会」が開催されました。様々な企業の方々が集まり、「食」に対して耳目が集中しているためかもしれません。

この日は、アクアビット・田中氏の基調講演に続いて、ゲストスピーカーに農林水産省の林晋太郎氏、羽田市場を創業、現在は会長職にある野本良平氏の2氏をお招きし、日本の食を巡る現状をそれぞれの立場からお話しいただきました。

- 続きを読む

- 未来予測アップデート

未来予測アップデート

まず、田中氏から「未来予測アップデート」と題し、食とその周辺の未来、技術予測と社会変化についてインプットがありました。田中氏は「サステナブル」「SDGs」が世界のキーコンセプトになっているものの、すでに食の供給に黄色信号が灯っていることを指摘。

「サステナブルと言っているが、もうヤバイよね、供給できないよ、というのが世界の共通認識。食はその象徴的ポジションにあるもので、もう限界が近い。生産のエッセンスが濃縮されている肉は顕著な例だろう」(田中氏)

食の未来予測の大きなフレームワークは「生産」と「物流」です。そして、生産では「代用肉」「養殖」、物流では「物流システム」「小売」がキーワードとなり、それぞれの領域について詳細を説明していきます。

まず代用肉について、植物性や菌類から作る代用肉がすでに実用化され、欧米では販売に至っているものがあります。周知のように肉は生産効率が非常に低く、環境負荷も非常に高いもの。代わるものとして、田中氏は植物由来のタンパク質に特殊な物質を混ぜることで本物の肉のような食感を実現した「Impossible Foods」や、エンドウ豆由来のタンパク質からハンバーガーパティを作る「Beyond Meat」、そして肉に近い食感を持つ菌類(キノコ)を使った「Quorn(クオーン)」などを紹介。「肉は食の課題が端的に表れるもの。それだけに逆にいえば大きなビジネスになる可能性がある」と指摘。

Impossible Meat(当日のプレゼン資料より)

Impossible Meat(当日のプレゼン資料より)

養殖では、内陸県で技術進展が盛んで「地方創生の新しい起爆剤になっているケースが見られる」と田中氏。例えば、岐阜県の農業生産法人ではバナメイエビの陸上養殖に成功。完全無菌状態で育成するため刺し身でも食べられます。群馬県の環境技術研究所ではヒラメが、わずか1年で出荷できる個体に成長するそうです。

「新鮮で安全だから高い値段で売ることができる。それぞれの地域の特産品としての陸上養殖が現実のものになってきた。これからさらに養殖の技術向上で、生産率も上がっていくことになるだろう」(田中氏)

物流については、「物流革命が食を直撃する」と田中氏は表現しています。Amazonに代表されるような物流革命が目指すのは「24時間365日」「1時間以内」の配送体制。Amazonが構築した物流システムを、アリババがそのまま模倣。ネックだったラストワンマイルも自社対応することで着々と実現が見えています。これが完成したとき、食の買い物行動が大きく変化する可能性があります。また、スターシップ・テクノロジーズ社が開発した無人運搬ロボットが欧米で認可を受けて稼働していることにも触れ、「ドローンよりも将来性があり、しかも早い」と田中氏は指摘。法整備の立ち遅れで遅々としてこの分野が進まない日本を「まるでダメ」と批判しています。

スターシップ・テクノロジーズ社の無人運搬ロボット(当日のプレゼン資料より)

スターシップ・テクノロジーズ社の無人運搬ロボット(当日のプレゼン資料より)

小売の現場については、無人コンビニ「Amazon Go」が象徴的。これは機械が人間の仕事を奪うというような議論ではなく、「購買プロセスの可視化」「マーケティング手法の変化」が起きるということがポイントです。

「リコメンド機能のようなネットで実現した購買促進をリアルな店舗でもやることがAmazonの狙い。商品を買うのに、人がどうやって動くのかが分かれば、棚の置き方なども変わっていくだろう」(同)

中国でも無人コンビニ「Bingo Box」が実用化、チェーンも30社ほどが新設されています。中国ではアリペイ、WeChat Payの普及率が高く、クレジットスコアが低ければ生活できないようになっていることもあり、かつてのような犯罪率の高さも抑制されています。一方日本は「遅れすぎ」と田中氏はここでも酷評。ローソンで無人店舗のテストが始まっていますが、管理用の電子タグのコストを誰が負担するのかでもめている現状があり「いつまでもグチグチやっていて埒が明かない」と話しています。

また、「特定多数向けサービス」で差異化を図るウォルマートの例も興味深いものとして紹介しています。会員制で会員のみ利用可能な無人キャッシャーを導入するほか、棚管理ロボットを試験的に導入するなど、さまざまな施策に積極的にトライ。

「今はウォルマートすら、生き残りをかけて必死。アメリカでは百貨店がシュリンクしており、今後日本でもその動きは起こる可能性がある。ネットの販売とリアル店舗の役割をどう考え、どう利用するか。それが今後の鍵になるかもしれない」(同)

ウォルマートが試験的に導入している棚取りのロボット(当日のプレゼン資料より)

ウォルマートが試験的に導入している棚取りのロボット(当日のプレゼン資料より)

アリババグループでは、リアルの百貨店に大きな生け簀を入れて、カニやアワビを生きたまま販売してエンタメ化するといった試みを始めています。ネット販売と棲み分けて、食の販売戦略を多角化するなど今後はますます食分野の未来が複雑化していきそうな状況を見せて田中氏は講演を締めくくりました。

農林水産資源を活用した地域商社の取組事例

続いて登壇した林氏は、地方の農林水産業の現状と課題を解説するとともに、その課題解決の方策としての地方商社を紹介しました。

まず現状について農村の集落に人がいないことが課題になっていることを指摘。少子高齢化、人口流出はつとに指摘されてきたことですが、農村集落の機能が維持できなくなっていることが取り沙汰されるようになっています。

「農村に人が少なくなってきているうえ、非農家との混住が進み、農業用水路の維持管理のような農村における共同活動が成立しなくなっている。食糧の国際情勢から見ても、国内の農地が大きく減少していることは望ましくない。農家、農業のコミュニティをどう維持、確保していくかが大きな課題だ」(林氏)

この課題に向けて農水省が出したのが「産業政策」「地域政策」です。産業政策は経営力のある農業の実現を目指すもので、生産現場の強化、需要フロンティアの拡大、バリューチェーンの構築という3つの柱があります。後者の地域政策は農漁村、その共同体機能の維持などが含まれるもの。いずれも「地域の活力創造プラン」で策定されたもので、平成25年から4回の改訂を経て現在に至っています。

こうした取り組みの中、「農水省での大きなトレンドになっているのが農泊とジビエ」と林氏。農泊は「農家民泊」のことで、農業を体験して農家に宿泊するもの。昨今話題の民泊とは異なる制度で運用されています。

農水省も支援している日本ジビエ振興協議会のサイト

農水省も支援している日本ジビエ振興協議会のサイト

「ビジネス的に所得増を図るのが狙い。現政権ももっとも力を入れているもののひとつで、平成32年までにモデル地域を500地域創出を目標にしている。これまでにも200地域を交付金で支援してきたが、来年度もさらに支援を強化していく」(林氏)

ジビエはご存知のようにイノシシ、シカなどの獣肉を食用利用するもの。中山間地域では獣による食害が大きな問題となっています。全国での被害額は200億円とも言われますが、「数字に表れる以上に被害は深刻」と林氏は言います。

「食害による直接的な被害以上に、営農意欲の低下、がんばって作物を作っても結局食べられてしまうと思うと畑を続けるのをやめたくなるなど精神的な被害もとても大きい。これまでの被害対策は、ネットや網などの防御策が中心だったが、ジビエは被害を食い止めるだけでなく、所得に転換できるという強みがある」(同)

現在、さまざまな大手企業がジビエに参画し、外食産業での利用が進んでいますが、林氏はペットのエサとしての利用や、皮革利用も今後のキーワードになると話しています。

こうした取り組みと平行して、農業のビジネス化、稼ぐ力の強化としてもっとも注目を集めているのが「地域商社」です。地域商社は、「一次産品や工芸品等、地域の産品の魅力を磨き上げ、適切な市場を開拓する事業体」と定義されており、「要は売れる人が必要ということ」と林氏。

「流通経路を確保し、ステークホルダーと調整し、法的なものも含めて諸手続きを行って、産品を売れる人が必要だということ。6次産業化は生産者が加工し売るという流れだったが、これは生産者に限るものではなく、幅広い人が参加することが求められている」(同)

株式会社萌すの紹介(沖縄国際ハブクラスターのサイトより)

株式会社萌すの紹介(沖縄国際ハブクラスターのサイトより)

その例として沖縄からアジアへ鮮魚を売る(株)萌す、米、野菜などの農業資源、水、温泉などの観光資源といった、栃木のさまざまな資源をつなぎ、着地型観光地を設立した(株)ファーマーズフォレストなどがあります。林氏は、どちらのケースでも「調整」が鍵になると指摘しています。

「萌すでは、漁業者、観光業者、LCC事業者と調整し、販路を探し確定していった。ファーマーズフォレストでは、『自分の野菜が一番』と考えるプライドの高い生産者らを説得し、調整して体制を整えた。並大抵の苦労ではないが、総合的な調整が成功したところが、大きな利益をあげることに成功しているようだ」(同)

また、その調整の秘訣を「巻き込むこと」とも説明。どちらのケースでもプレイヤーを巻き込んで当事者にしていくことで、理解も進み、柔軟な仕掛けができるとしています。

そして最後に、今後の地方創生の切り口のひとつとして、近未来技術の実装のための「規制のサンドボックス」制度が導入されることを紹介。これは新技術の社会実証実験を、参加者や期間を限定してやりやすくするための制度で、主務大臣の認可を受ける形で実施されます。林氏は、その例として自動運転車やフィンテックなどを挙げつつも農業でもさまざまなトライができるのではないかと話しています。

一人負け日本水産業の復活の可能性

野本氏は、"超速鮮魚"をキャッチフレーズに全国の魚を新鮮なまま届ける「羽田市場」を創設した人物。外食産業に従事してきた中で気付いた日本漁業の疲弊をなんとかしたいという思いから、漁業衰退の原因になっている流通の問題をクリアするため、各地の漁業者と直接契約し、飛行機便で輸送する体制を整え羽田市場を立ち上げています。飛行機で直送された魚をその場で処理して即座に各地へお届け。日本漁業では曖昧なままだったトレーサビリティも確立。群を抜いて新鮮、そして安心安全。だから高く販売することができ、それが買い取り値に反映され、つまり漁師さんたちの収入アップにもつながっているという事業を軌道にのせてきました。

この日の講演は「水産流通イノベーション」と題して、日本の漁業の現状と課題を整理し、改めて羽田市場の取り組みについて説明しています。野本氏によれば日本漁業衰退の原因は「資源管理」と「流通体制」にあるそうです。

日本は国土の12倍に匹敵する世界6位のEEZを持ち、4つの海流がぶつかる世界三大漁場のひとつと言われているのにも関わらず、1983年をピークに水揚げ高は減少し、魚価も下がる一方。現在は、水揚げ高がピーク時の1/3、金額は1/2まで下がっています。世界全体で見ると漁業は右肩上がりなのに、日本だけが衰退の一途をたどっている。その原因は「乱獲にある」と野本氏。

「魚が減っているのは中韓のせいだ、気候変動のせいだと言う人もいるが冗談じゃない。中国でさえやっている資源管理を日本ではやっていない。乱獲するから魚が減り、小さな魚しか獲れなくなって、稼げないからまた乱獲するという負のスパイラルができあがっている」(野本氏)

日本の潜在的な水産業の力は相当に高いはず(当日のプレゼン資料より)

日本の潜在的な水産業の力は相当に高いはず(当日のプレゼン資料より)

正確には、一応資源管理はやっていることにはなっています。しかし、「獲っても獲り尽くせない量で設定しているからあまり意味がない」状態。つまり、300匹しか獲れないのに1000匹で規制しているようなもの。そのうえ、世界では主流の船ごとの割当で規制する「IQ方式」ではなく、早いもの勝ちで獲ったもの勝ちの「オリンピック方式」を採用しているため、一向に乱獲に規制がかかることがありません。

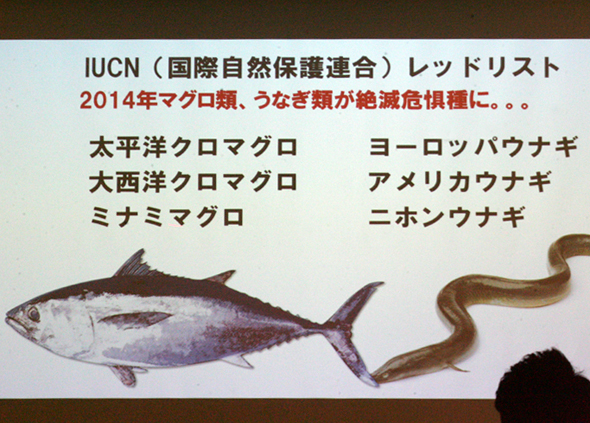

絶滅危惧種と言われる太平洋クロマグロもウナギもまったく規制されていません。

「絶滅危惧種のウナギの蒲焼をスーパーで並べて、夜になったら半値で投げ売り、売れ残ったら廃棄する。そんな国は日本だけ。中国で言ったらパンダを焼いて食って捨てているようなもの」

と野本氏は憤りを隠しません。太平洋クロマグロも、産卵期に巻き網漁で大量に獲るため産卵数は減る一方。そのうえ血抜き等の処理をしない漁法のために、血みどろのマグロの赤身が出回り、結局売れ残って捨てられている現状があります。

日本人は絶滅させてまで食べたいのか(当日のプレゼン資料より)

日本人は絶滅させてまで食べたいのか(当日のプレゼン資料より)

「誰か止めろって思う。乱獲が進んで小さな魚しか獲れないから安くしか売れない。日本のサバは、小さくてまずいから日本で売れず、世界最貧国のアフリカや、ペットのエサ用にアメリカに輸出されている。代わりに日本ではノルウェー産のサバを輸入して食べている」(同)

ノルウェーでは、進む漁業資源の枯渇に、政府が国民の大反対を押し切って漁を規制。おかげで数年で回復し、今では厳しい管理のもと漁業を行い、安定した収益を上げるようになっています。日本でも意味のある、きちんとした資源管理をしなければならないときに来ていると野本氏は強く語ります。

日本の特殊な市場システム(当日のプレゼン資料より)

日本の特殊な市場システム(当日のプレゼン資料より)

もうひとつ課題である流通について、問題は特殊な日本の市場形態にあるとしています。日本の魚は、魚屋に並ぶ前にいくつも市場を通り、その都度手間賃が乗せられ売値が上がっていく仕組みになっています。最低でも地元市場と中央市場の2つを通り、卸会社手数料、仲買手数料などが5社分は乗せられます。多ければ3、4つの市場を回って値段はますます高くなることも。

その一方で、小売が高くなる分は漁師に還元されることはありません。それどころか、相対取引で売り手の立場が弱いという日本の商習慣のうえに、最大の小売業であるスーパーが計画発注をするようになったことで、獲れても獲れなくても魚価が予め決められ、そのしわ寄せがすべてもっとも川上の漁師に行くという最悪の仕組みが出来上がってしまっています。

「セリをやれば魚価も上がるが、今やっているのはマグロ、ウニ、エビくらいのもの。魚は全般に安い値段で仕切られて、値段を上げることができなくなった。出口の価格はスーパーに握られてしまい、そこから仲介業者が手数料を引いていくから、漁師の手元に残るお金が減っていくことになる」(同)

こうした課題を解決するのが、羽田市場の取引体制なのです。中間を省いて地元から直接空輸。新鮮さで言えば、例えば五島列島で月曜日に取れた魚が築地に並ぶのは早くて金曜日なのに比べて、羽田市場の場合は月曜日当日に羽田で手に入ります。ただし、「漁師さんにも苦労してもらっている」とも。

羽田市場では飲食店向けにさまざまな種類の魚介類の詰め合わせで販売する(当日のプレゼン資料より)

羽田市場では飲食店向けにさまざまな種類の魚介類の詰め合わせで販売する(当日のプレゼン資料より)

「ただ高く買いますよじゃない。高く売れるのは、今日獲った魚を今日東京の料理屋で食べられるから。そのために、漁師さんも朝早く漁に出てくださいとお願いする。切磋琢磨して魚価をあげようと話している」(同)

17時に東京の居酒屋で刺し身を並べるために、2時には漁に出てもらうのだそうです。そうした甲斐があって、羽田市場を通すと漁師に支払いできる金額(浜値という)が、1.5倍~2倍になっています。

現在、社長を退いたこともあり、野本氏はこうした水産業の流通の仕組みや、新鮮であればいかに高く売れるか、血抜き・神経締めなど適切な処理をすれば、さらに高く売れることなどを漁師に教える講習会も開催しています。「漁師さんに教えると現場の温度が20度くらい高くなるような気がする」というくらい、熱く盛り上がるのだとか。また、魚嫌いが増えているという子どもたちのために、魚の食べ方を教える出前授業なども行うなど、草の根的な活動にも力を入れ始めています。

そして最後に野本氏は、日本の漁業が衰退しているもののポテンシャルは高いことを改めて指摘。

「和食が世界で人気であるように、日本の魚はもっと世界で評価されてしかるべき。乱獲とかしている場合じゃない。漁業を成長産業にして、水産日本を復活させたいと頑張っている」(同)

そう力強く話し、講演を締めくくりました

食の未来は日本の未来

三者の講演を終えて、田中氏、野本氏がステージに上がり、会場から質問を受け付けつつパネルディスカッション的なセッションを実施しました。特に野本氏が語ってみせた漁業の衰退ぶり、無対策ぶりには驚き感じ入った参加者が多かったようです。漁業についての基本的な知識について確認する質問も多く、非常に身のある、深い議論になりました。

興味深かったのが、養殖に関する質疑応答。近大マグロほか、田中氏が指摘した陸上養殖など、日本が世界に誇る技術では? 可能性もあるのでは?という質問に、野本氏は「可能性はあるだろう、研究の余地もあるだろう」としつつも、魚を育てるエサはやはり海産物に依存していることから、限界があることも指摘しています。

また「なぜ日本ではオリンピック方式なのか? なぜ規制できないのか?」という本質を突いた質問も。これについては、「水産庁が利害調整庁になっちゃっているから」(野本氏)とばっさり一言で切り捨てています。ノルウェーが規制に踏み切ったときには大反対が起こり、もめにもめたそうですが、日本の省庁はそこまで踏み込む力も意地もありません。

この他にも鋭い質問、熱い議論が多くあり、日本の未来の食のあり方について、また一段と深く理解し、思いを新たにすることができたようでした。

関連リンク

食農プロジェクト

大丸有エリアにおいて、日本各地の生産者とエリア就業者・飲食店舗等が連携して、「食」「農」をテーマにしたコミュニティ形成を行います。地方創生を「食」「農」に注目して日本各地を継続的に応援し、これらを通じて新たな価値創造につながる仕組み・活動づくりに取り組みます。

おすすめ情報

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2

さんさんネットワーキング〜大忘年会2024~

さんさんネットワーキング〜大忘年会2024~ - 3

丸の内ハニープロジェクト

丸の内ハニープロジェクト - 4

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 5

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース2024 新潟県妙高市 東京講座

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース2024 新潟県妙高市 東京講座 - 6

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7

【大丸有シゼンノコパン】大丸有の樹々の彩を「眺(み)る」~赤黄のグラデ、黄金一色の秋模様~【まちの四季】

【大丸有シゼンノコパン】大丸有の樹々の彩を「眺(み)る」~赤黄のグラデ、黄金一色の秋模様~【まちの四季】 - 8

【大丸有】「TOKYO OASIS」 社会実験 第5弾 11月20日(水)より開始

【大丸有】「TOKYO OASIS」 社会実験 第5弾 11月20日(水)より開始 - 9

【大丸有】「大手町の森」に見る次世代都市緑化の可能性

【大丸有】「大手町の森」に見る次世代都市緑化の可能性 - 10

CSV経営サロン2024 第3回「ネイチャーポジティブと金融」

CSV経営サロン2024 第3回「ネイチャーポジティブと金融」