6,12,15

2022年末に第15回生物多様性条約締約国会議(COP15)で、2030年までに生物多様性の損失を止め、回復に向かせる「ネイチャーポジティブ」の新しい世界目標が設定されたことにより、今後さらに世界中でネイチャーポジティブの取り組みが強化されることが予想されます。このネイチャーポジティブを考えていく上で欠かせないもののひとつに「水」があります。水はあらゆる生命の根源であり、水を使用しない事業活動はあり得ないと言っても過言ではありません。そんな水とどう向き合っていくべきなのでしょうか。

そこで、2024年度第2回目のCSV経営サロンでは、「ネイチャーポジティブと水」をテーマに設定。かねて「サントリー天然水の森」など、自然資源と水の取り組みを長く続けてきたサントリーホールディングス株式会社より、サステナビリティ経営推進本部 部長の瀬田玄通氏をゲストに招き、ネイチャーポジティブと水、そしてビジネスとの関係性について考えていきました。

サントリーグループがネイチャーポジティブに取り組む理由

サントリーホールディングス株式会社の瀬田玄通氏

サントリーホールディングス株式会社の瀬田玄通氏

瀬田氏は、サントリーグループの生物多様性・水グループ担当として、水源涵養活動や次世代教育「水育」などの活動を推進統括しています。そもそもサントリーグループが水に関する活動に積極的に取り組むのは、同社が飲料や食品、酒類など、水を起点とした事業を中心に展開していることに加え、高品質の商品・サービスの提供だけでなく、従業員や社会全体も含めて利益と価値を提供し、豊かな社会実現に寄与する「利益三分主義」という創業の精神が今でも根付いているからです。実際にサントリーグループは、本業で得た利益を様々な社会貢献活動に投資してきました。例えば美術・文化活動、スポーツ推進、福祉活動、野鳥保護活動といったものがあり、そのひとつに水に関する活動もあります。

「我々のパーパスは"人と自然と響き合い、豊かな生活文化を創造し、『人間の生命の輝き』を目指す。"というものです。サントリーの商品は基本的に水、原料、容器・包装でできているので、自然の恵みが源泉だと言えます。加えて、時代のニーズに合わせて生活文化を創造、養成、対応していくことが我々の生業だと考えています」(瀬田氏、以下同)

このパーパスに基づいて、「地球環境そのものがサントリーグループの大切な経営基盤」「その経営基盤を守ることは、生物多様性を守ること」という考えを持っていることが、サントリーグループが水をはじめとしたネイチャーポジティブに取り組む理由でもあるのです。「これは大げさな話ではありません。繰り返しになりますが、我々の商品は、水、土壌、大気が支える農作物原料や、健全な水循環、天然由来資源によってできています。それぞれが固有な生息域と密接に関わっているものだと私たちは認識していますし、それらを維持・回復させていく取り組みによって多様な生息域を守ることが重要なのです」

サントリーグループの水サステナビリティの取り組み事例

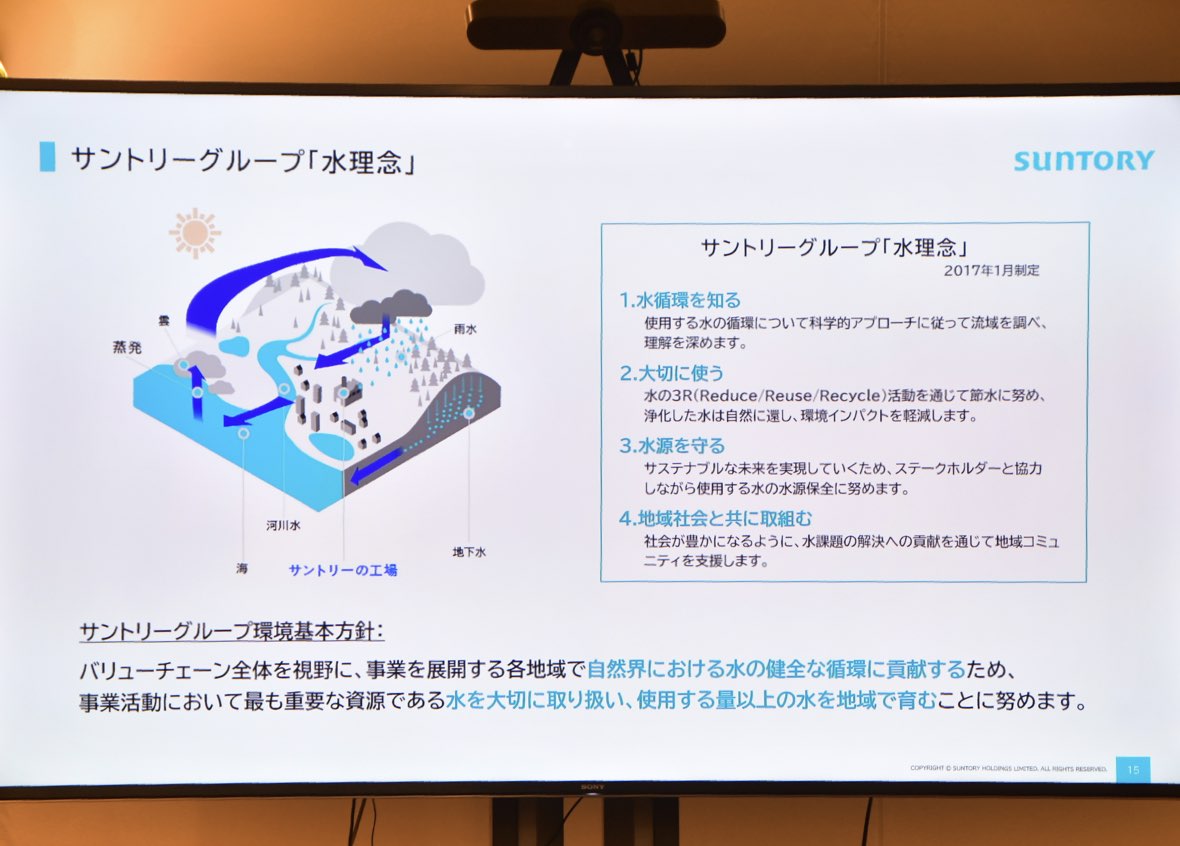

サントリーグループの「水理念」

サントリーグループの「水理念」

サントリーグループでは、事業の基盤である自然資産の中でも、水に対しては特に積極的かつ多角的にアプローチをしています。例えば2017年1月には「水理念」を制定し、水循環を知る、大切に使う、水源を守る、地域社会と共に取り組むなど、サントリーとしての水との向き合い方を表明。また、グループの環境方針を定めた「環境ビジョン2050」では、2050年までに水リスクの高い地域において、消費量よりも多くの水を供給することを指すネットウォーターポジティブの実現を謳っています。

例えば水源保全活動では、2030年までに自社の半数以上の工場で使用する水の100%以上を各水源に還元するため、水源涵養活動を実施しています。2022年には全世界の工場の34%で同活動が行われました。水の還元とは、流域におけるウォーター・スチュワードシップ(水資源の保護、水資源の効率的な利用、水に関する知識の普及等の活動を行うこと)を通じて、水量を維持・増加させ、水源に戻すことです。

「ここで大切なのは、水を還すことだけが目的なのではなく、流域で発生している水課題を解決し、それによって水文学上意味のある効果を生むことです。従って、流域によって取り組み内容が異なります。例えば乾燥した地域では、日本でやっているような森を育む取り組みではなく、人工的に水を地下に涵養する方法が合っています。こうやって流域ごとに最適解を考え、採用していく動きがグローバルにも見られ、徐々にデファクトスタンダードも出始めている状況です」

こうした水に関する活動の中でも、サントリーグループが特に注力しているものが「サントリー天然水の森」です。これは、サントリーの国内工場の水源エリアの森林と生物多様性を保全・再生し、良質な地下水を育む活動です。2024年8月時点で全国16都道府県26ヵ所、約1万2,000ヘクタールで展開されています。森林の保全・再生は、現地の水文調査を行ってモデル分析を行い、整備計画を立てて実際に間伐や針広混交林化などの整備活動を行い、その結果を効果測定し、再び計画に反映していくというR-PDCAサイクルによって進められています。

「森林の中に入って植生の調査を行い、群落群集ごとにどのような課題があるか、どのように見守るのが最適かを考えます。そして、30~100年後にどういった状態の森林にしていきたいのかビジョンを立て、そこからバックキャスティングの形で施業計画を立てています。それでも自然のものですから、台風などの被害を受けて森林環境が変化することもあります。そうした補修も行い、三歩進んで二歩下がるような状況の中で進めています」

森林の整備は、土壌に到達する雨を増やすこと、侵食や崩壊から土壌を守ること、雨が浸透するふかふかな土壌を育むことがポイントとなります。そこで、間伐して森に適度な光が入るようにし、下層植生を回復させていきます。このように土壌を健全化させると土壌中の微生物の多様性が高まり、ひいては森林の生態系ピラミッドも回復していきます。実際にサントリー天然水の森の活動を通じて、日本の森における生態系ピラミッドの頂点である猛禽類の生息域が回復した効果が確認されています。こうした取り組みが評価され、天然水の森のうち6ヵ所が、生物多様性条約のCOP15で設定された、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として保存する「30by30(サーティ・バイ・サーティ)目標」に貢献する自然共生サイトとして認定されました。さらに、サントリーの代表ブランドであるサントリー天然水を通じて消費者にもこうした活動の概要や意義を発信しており、サステナビリティ活動のアピールにもつながっているそうです。

この他にも、国外の水ストレスが高い地域における水源涵養活動や、ウイスキーの蒸留所があるスコットランドにおける泥炭地の保全活動、ブドウ、大麦、コーヒーなどの商品に用いる原料産地において、水の有効利用や農地の長期活用、温室効果ガス削減、生物多様性保全などが期待される再生農業への挑戦など、様々な取り組みを展開していると瀬田氏は説明しました。

水に関する国際的なルール形成が進む

ここまで触れてきたように、サントリーグループは、自社の事業活動が流域の水資源に影響を与えることを自覚しているからこそ、流域や地域社会に対して還元するための活動を展開しています。この考え方は、かつてはサントリーグループ独自のものと言えましたが、そもそも事業活動において水を使用しない企業は存在しないという事実を考慮すると、今後はビジネスによる価値創出と、地域社会や生態系の持続性のために、流域の水資源に対する責任を持つ流れは強まっていくだろうと瀬田氏は予見します。

「2010年初頭頃までは、自社サイトにおける『ウォーター・マネジメント』が主流でしたが、企業は自社の工場の外にも目配せをする必要性が出てきています。現在では地域の共有資源を共に守っていく『ウォーター・スチュワードシップ』の考え方が浸透し、グローバルにも広がっています」

その流れを加速させるように、水に関する国際的なルール形成も進んでいます。例えば規格形成の領域では、WWF(世界自然保護基金)やTNC(The Nature Conservancy)といった組織が共同でAWS(Alliance for Water Stewardship)という認証機関を設立しました。また、目標設定と進捗管理の領域では、自然保全のために科学的な目標を設定するためのフレームワークを開発するSBTN(Science Based Targets for Nature)という国際組織が存在していますし、情報開示に関しては、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)が水に関する取り組みを行っています。

サントリーグループもこうした国際的な動きには積極的に関与しています。例えばAWSに関しては、国内3つの工場で認証を取得し、そのうち九州熊本工場は、世界最高レベルのプラチナ認証を獲得しています。また、SBTNが行う自然に対する科学的な目標設定に関する審査の試験運用に、日本企業として唯一参画しています。こうしたグローバルな動きに付いていくことが、今後日本企業には求められていくと言えそうです。

ネイチャーポジティブをビジネスモデルに組み込む必要性が増す

パネルディスカッションの様子。CSV経営サロン座長の小林光氏(左)と瀬田氏(右)

パネルディスカッションの様子。CSV経営サロン座長の小林光氏(左)と瀬田氏(右)

瀬田氏の講演を終えたところで、CSV経営サロンの座長の小林光氏(東京大学先端科学技術研究センター研究顧問、教養学部客員教授)とのディスカッション、質疑応答へと移りました。まずは小林氏から「サントリーグループの水に関する取り組みは消費者にどこまで刺さっているのか」という質問がなされ、これに対して瀬田氏は次のように手応えを語りました。

「日本の場合、若干割高になるネイチャーポジティブ商品に対してお金を払う意識は、欧州や東南アジアに比べると低いと言われています。その中で、いかに消費者の生活シーンと結びつく形でサステナブルな取り組みをアピールできるかは、今後のキーになると考えています。その中で、天然水ブランドでは『ウォーターポジティブ!』というキャッチコピーと共に我々の水を育む活動を訴求していますが、これは10~20代の若くてサステナビリティに意識の高いお客様に多くの共感をいただいています。商品一つひとつにこうしたストーリーを内包していくことは、今後ますます重要になってくると思っています」

会場の参加者からも多くの質問がなされました。例えばある参加者からは、サントリーが子どもたちに展開する次世代環境教育「水育」に取り組む意図について質問がありました。

「水育は、天然水の工場があるエリアの水源域に、保護者同伴の下で子どもたちを連れて行く『森と水の学校』という活動と、小学生を対象に出張授業を行う2つがあります。実際に自然豊かな水源域に行くと、スポンジのようにふかふかの土の上を苦労して歩くという貴重な体験をしていただけます。また、こうした豊かな自然に守られた土地がなければ利便性は享受できないんだということをお伝えするのは、将来にもつながっていくものだと思います。出張授業も含めると、年間3万人ほどの参加者がいますが、今後も世代や社内外問わず連携していくことで、一緒に水の保全活動をする人を少しでも広げていきたいと考えています」

最後に瀬田氏は、次のように今後の展望を語りました。

「企業が本業で得た利益を環境に還元するという流れは、やがて限界が来ると思っています。そのため、環境保全活動自体をビジネスモデルに組み込んだり、マネタイズの仕組みを作ったりすることの必要性が、今後はさらに上がっていくことになるでしょう。加えて、地域を守る取り組みもトランスフォーメーションが必要となっていきます。そうしたところに知恵を絞っていきたいですし、皆様とも連携をしていければと考えています」

日本におけるネイチャーポジティブ×水の動きをリードするサントリーグループは、今後どのような取り組みを展開していくのでしょうか。同社に注目することが、この領域を知る上で重要になると言えるはずです。

質疑応答では多くの参加者から質問が飛び、ネイチャーポジティブ×水というテーマに対する関心の高さが伺えた

質疑応答では多くの参加者から質問が飛び、ネイチャーポジティブ×水というテーマに対する関心の高さが伺えた

CSV経営サロン

2011年からサロン形式でビジネスに関する様々なプログラムを提供。発足当初から小林光氏に座長を、2017年からは吉高まり氏に副座長をお願いし現在に至っています。

2015年度からは「CSV経営サロン」と題し、さまざまな分野からCSV経営に関する最新トレンドや取り組みを学び、 コミュニケーションの創出とネットワーク構築を促す場として取り組んでいます。

座長:小林光 氏

東京大学先端科学技術研究センター研究顧問 /

教養学部客員教授

慶應義塾大学経済学部卒(1973年)、東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻修士、博士(2010・2013年、共に工学)。

1973年環境省(当時環境庁)入省。京都議定書交渉の担当課長、環境管理局長、地球環境局長、官房長、総合環境政策局長、2009年から2011年まで次官を務め退官。

慶應大学教授、米国イリノイ州にて派遣教授、2016年から現在まで東京大学客員教授。その他日本経済研究センター特任研究員、国立水俣病研究センター客員研究員、地方の環境審議会委員や脱炭素対策検討の委員等を歴任。

再生可能エネルギーを主要なエネルギー源とする資源循環型の社会を構築するために必要な価値観の転換、諸制度の整備などに取り組む。

副座長:吉高まり 氏

一般社団法人バーチュデザイン代表理事 /

東京大学客員教授/

慶慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授

明治大学法学部卒、米国ミシガン大学環境サステナビリティ大学院科学修士、慶應義塾大学大学院政策・メディア科博士(学術)。

IT企業、米国投資銀行等での勤務を経て2000年より現三菱UFJモルガン・スタンレー証券において気候変動関連の資金枠組みづくり、カーボンクレジット組成などに関与。政府、地方自治体、金融機関、事業会社などに向けて気候変動、GX、サステナブルファイナンスの領域について講演、アドバイスなどを提供し、新たにサステナビリティ経済の推進の実装を図る。

おすすめ情報

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 2

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 3

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】 - 4

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 5

【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】

【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】 - 6

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】 - 7

【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造

【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造 - 8

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 9

【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~

【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~ - 10

【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方

【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方