一般財団法人電力中央研究所(以下、電中研)は、カーボンニュートラル実現に不可欠なDER(分散型エネルギー資源)活用に向け、そのポテンシャル評価や運用・制御方法の研究と、成果および課題を業界全体に共有した上で、今後の活動方針を議論するため、DER活用とグリッド技術に関するセミナーを開催しています。

その第3回目となる今回は、次世代エネルギーとして注目される「水素」に焦点を当て、水素製造に必要な水電解装置の可能性や課題、事業の成立性などについて、講演とパネルディスカッションが行われました。その要旨をレポートします。

注)本文中の以下の用語について

DER:Distributed Energy Resources(分散型エネルギー資源)

DSR:DSR:Demand Side Resources(需要家側エネルギーリソース)

Keynote 水素関連の動向とDSRとしての水電解装置の可能性

力中央研究所エネルギートランスフォーメーション研究本部研究統括室副統括室長 市川和芳氏

力中央研究所エネルギートランスフォーメーション研究本部研究統括室副統括室長 市川和芳氏

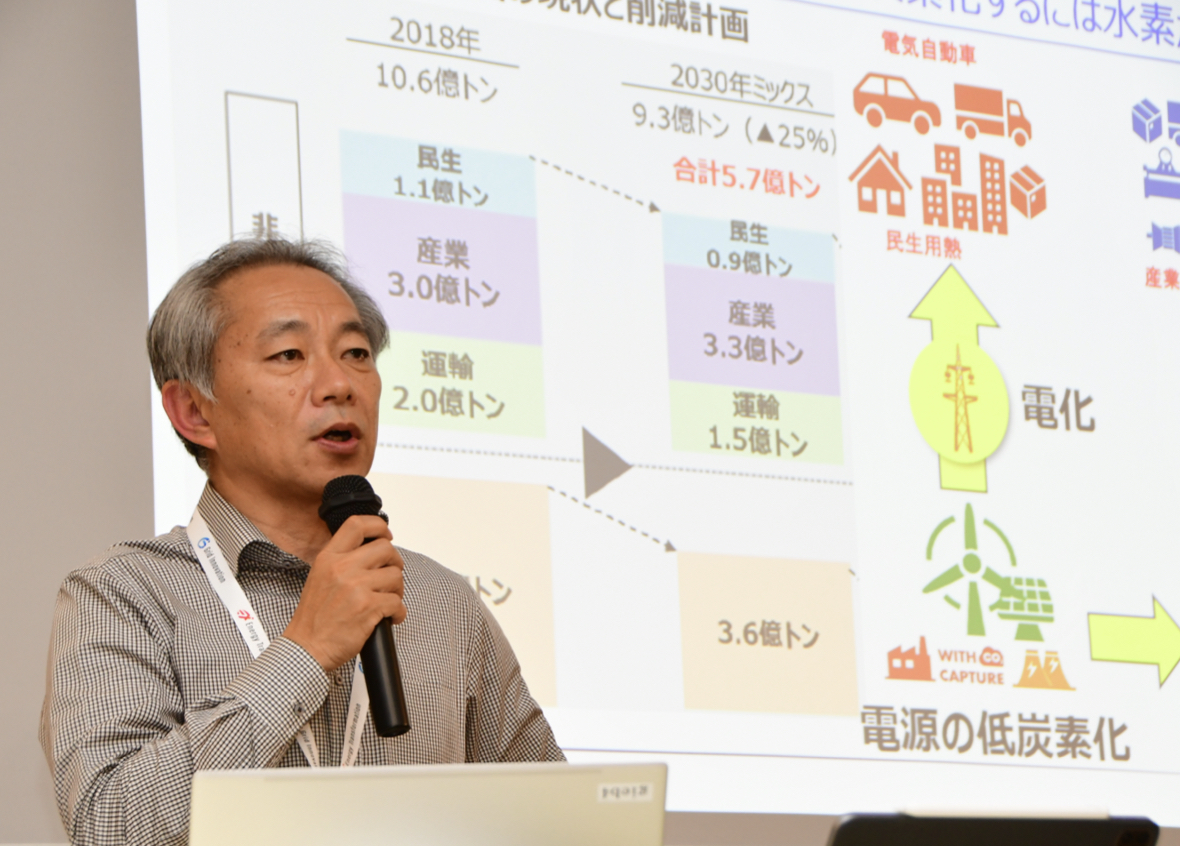

まずは電中研の市川和芳氏より、「電力システムにおける水素への期待と課題」と題した講演が行われました。

カーボンニュートラル化に向けて重要な電化は、化石燃料への依存度が高い業界では簡単ではありません。そこで注目されるのが利用時に二酸化炭素を排出しない水素です。この水素は、化石燃料から作られ、二酸化炭素を排出する「グレー水素」、同じく化石燃料から作られるものの二酸化炭素は回収・貯留する「ブルー水素」、再生可能エネルギーを利用して水を電気分解することで生成する「グリーン水素」などのようにその由来により呼び方を変えています。このうち、欧米を中心に積極的な活用が進んでいるのは「グリーン水素」です。

「欧米では、水電解水素を再エネ電源由来のものとみなすために、『追加性』『同時性』『地域性』の要件を満たすルールがあり、日本でもこうした国際動向を踏まえたルールづくりが求められます」(市川氏)

水素製造の推進には、水素を作り出す水電解装置の価値の定義が重要です。例えば水電解装置を電力系統に接続すると、送電線混雑緩和やマイクログリッド構築など複数の効果が期待できます。また再エネの導入拡大に伴う出力制御の増加に対して、水電解装置を導入することで新たな電力需要を創出し、蓄電池よりも長期間のエネルギー貯蔵が期待できるメリットもあります。ただし水電解装置は発展途上で、未だ検証が十分ではありません。例えば水電解装置はアルカリ形、固体高分子膜形(PEM形)、アニオン交換膜形(AEM形)、固体酸化物形(SOEC形)の4方式がありますが、それぞれの系統での活用の適合性については現時点では明らかになっておらず、さらなる研究の深掘りが求められてもいます。

このように水素の現状と水電解装置の可能性を紹介した上で市川氏は、①水電解装置の開発をいかに進めるべきか、②水素事業成立の鍵は何か、③水電解装置活用の系統側の課題は何か、④DSRとして活用する際の水電解装置の課題は何か、といった検討が必要になると話して講演を締めくくりました。

招待講演1 日本が取り組むべき水電解技術開発ロードマップ

NEDO水素・アンモニア部上席主幹 原大周氏

NEDO水素・アンモニア部上席主幹 原大周氏

続いて、国立研究開発法人新エネルギ-・産業技術総合開発機構(以下、NEDO)の原大周氏より、水電解技術開発や市場戦略の方向性を示すロードマップについて解説がありました。

NEDOがロードマップを策定したきっかけは、水素の社会実装には製造・輸送・貯蔵コストの低減が不可欠であることや、グリーン水素の製造は将来的なPower-to-X(再エネを様々なエネルギーキャリアに変換する技術)の推進にも重要であるということでした。

このロードマップは、①水電解の政策・市場・技術動向を踏まえた方向性、②水電解装置の競争力獲得に向けたシナリオの二部構成で、次のような論点が示されました。

「世界における水電解の導入計画プロジェクトは、インフレなどの影響もあってFID(最終投資決定)まで至るものはわずかです。それでも欧米や中国では、制度設計と連携したユースケース創出、政府主導での水素ハブ構築、技術競争力のある水電解装置の開発などの取り組みが進んでいます。日本が水電解装置の競争力獲得に向けて取り組むべきこととしては、水電解の系統連携における系統混雑緩和や調整力供給といった価値や、電解槽・付帯設備のシステム全体の要求仕様の明確化、水電解装置を量産して資本コストを低減することなどが挙げられます。さらに2030年以降の本格普及期においては、国内外における市場獲得のため、水素製造・貯蔵・輸送、運転圧力などのトレードオフ項目を踏まえたコスト低減が不可欠ですし、データの蓄積による評価・解析・標準化も重要になります」(原氏)

最後に原氏は、「このロードマップはあくまでも方向性を共有するものであり、これを基に多くの研究者や企業の方々と議論を深めていきたいと思います」と述べて講演を締めくくりました。

招待講演2 再エネ導入拡大に伴う課題と水素エネルギーの可能性

東京電力ホールディングス株式会社技術統括室プロデューサー 水素事業準備室長(兼)株式会社やまなしハイドロジェンカンパニー取締役 矢田部隆志氏

東京電力ホールディングス株式会社技術統括室プロデューサー 水素事業準備室長(兼)株式会社やまなしハイドロジェンカンパニー取締役 矢田部隆志氏

続いては、東京電力ホールディングス株式会社/株式会社やまなしハイドロジェンカンパニーの矢田部隆志氏が、化石燃料需要の電化・水素化に向けた取り組みを概説しました。

近年、太陽光発電や風力発電などの再エネ発電が増加し、春先などでは再エネ発電の供給量が需要を上回ることによって余剰電力が発生するようになってきました。その結果、昼間の卸売電力市場のスポット価格が0.01円/kWhとほぼ無料になることもあります。一方で夕方になると太陽光発電が発電しなくなるため供給量が不足し、節電を求められることもあます。再エネ発電の一つの課題は需給のアンバランスを引き起こすおそれがあることです。そのような中、政府は第7次エネルギー基本計画で2040年までに再エネ比率を40〜50%まで引き上げる目標を掲げました。余剰電力の増加は避けられず、そのために新たな需要の創出が求められるところです。

再エネ比率が高まると、電気料金の原価に占める再エネ発電設備の固定費が増加し、一方で変動費である燃料費が削減されます。従いまして電化を進めることは化石燃料を抑制することに繋がります。加えてこれからは日本のエネルギー消費の約7割を占める燃料の燃焼需要の脱炭素化が不可欠です。そこで注目を集め始めているのが電気から燃料を作る水素エネルギーです。

水素は蓄えることができるため、電力の需給バランス改善に効果を発揮します。太陽光発電などの不安定な電力や前述の余剰電力を水電解装置で水素を製造します。その水素を地域の工場の熱需要で利用することで「エネルギーの地産地消」を行うことができます。地産地消は電力系統末端に設置された太陽光発電の電力を同じ電力系統内で利用するため、発電した電力の変電所への流れ込みが減り系統混雑解消にも寄与します。

東京電力グループは山梨県庁をはじめとしたアライアンス企業と水素製造・利用の実証事業に取り組んでいます。実証事業では固体高分子型(PEM型)という水素製造技術を導入していますが、これは水の電気分解で発生する水素と酸素が混合しにくく安全性を高められることと、運転と停止さらには出力変動を高速で行うことができるため電力の需給調整を行うことに適しています。また、水素の活用方法は実例が少なく、ユースケースを増やすことで水素利用の裾野を広げることを目指しています。

2022年に山梨県庁・東レと東電HDにて株式会社やまなしハイドロジェンカンパニーを設立しました。GXの実現に向けて実証事業が中心ではあるものの水素の製造から利用まで一貫で取組むことで日本の水素社会の礎を築くことに寄与できればと考えています。

講演3 水電解装置は電力系統の課題解決に寄与する

電力中央研究所グリッドイノベーション研究本部ネットワーク技術研究部門上席研究員 花井悠二氏

電力中央研究所グリッドイノベーション研究本部ネットワーク技術研究部門上席研究員 花井悠二氏

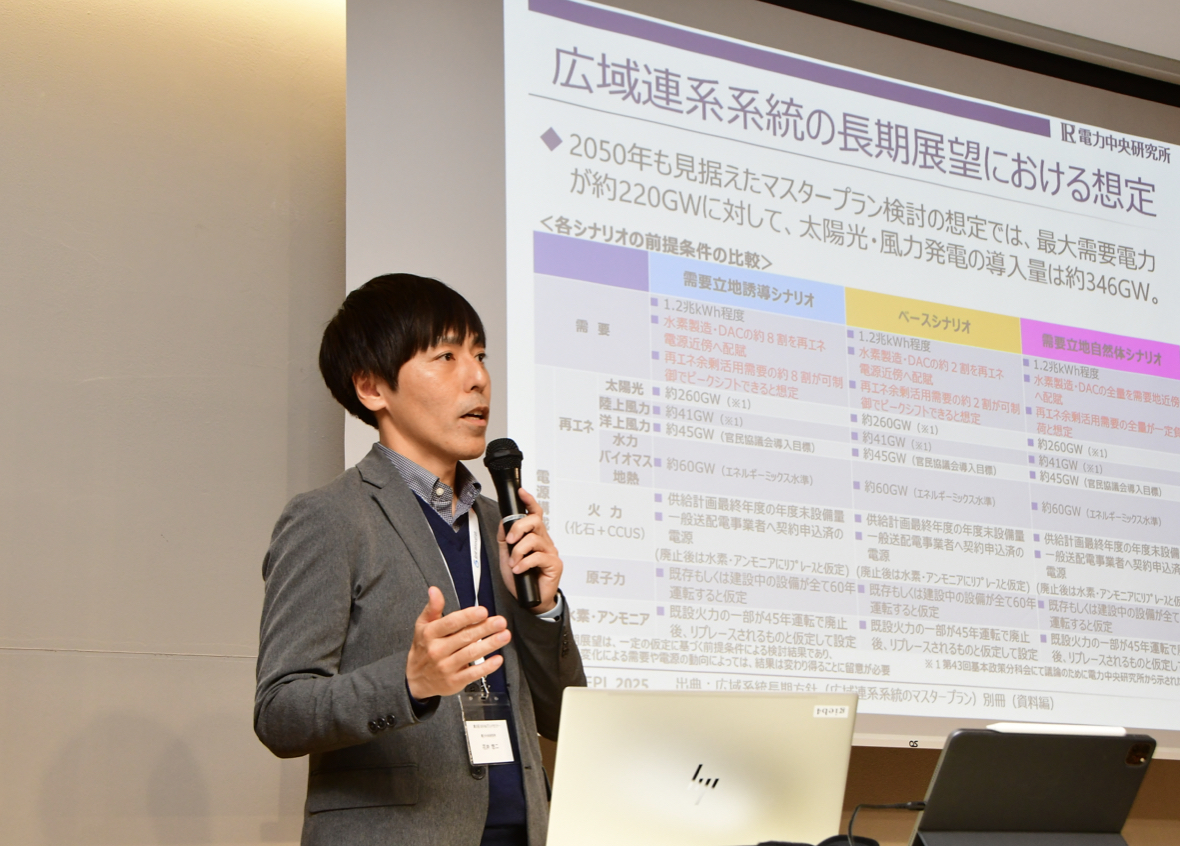

次に登壇した電中研の花井悠二氏は、再エネ大量導入時に電力系統が抱える課題に対する水電解装置の寄与の可能性について解説しました。

再エネ導入の拡大は、系統増強や蓄電池導入にかかるコスト、事故時の安全性と復旧、電圧管理、余剰電力、需給バランス・周波数調整力、事故時系統安定性など、さまざまな懸念事項があります。現状では、供給側と系統側で、再エネの抑制や系統増強、同期調相機の導入などで課題に対応していますが、課題の多くは需要側と供給側の地理的・時間的なアンバランスに起因しているため、両者が協調しながら価値を提供する必要があります。

「将来必要となる電力供給力を意味するkW価値、需要家に供給する電力量を意味するkWh価値、電力の需給バランスを調整する能力を意味するΔkW価値といったものがあります。これらは需要家側のリソースから提供可能であり、市場の制度としてもDERとして提供できます。どこから、どのような価値を提供するかが重要です」(花井氏)

電力系統の課題の中でも特に重要なのが、系統混雑と需給バランスについてです。電力需要の小さい地域で再エネが増えると、既存系統の送電能力では再エネを十分に活用できない可能性があります。一方で、再エネの発電量は不確実なため、再エネのための系統増強は容易ではありません。そこで効果を発揮し得るのが水電解装置だと考えています。例えば、配電系統において再エネからの逆潮流によって発生する電圧上昇や潮流超過に対して、水電解装置が需要を創出することで混雑の緩和が期待できます。また、広域連系系統においても、需要と再エネのバランスを調整することが可能となります。

さらに、風力発電と太陽光発電の多い地域では、数日間にわたり発電量が極端に低くなる「Dark Doldrums」という現象が発生する恐れがありますが、水電解装置の負荷を調整すれば、仮に再エネが停止しても供給力を確保できる可能性が高まります。

最後に花井氏は「水電解装置は電力系統の様々な課題に対応し得るものですが、設置場所や規模によってその価値は異なるため、的確な判断が必要です」と説明しました。

講演4 需給調整における水電解装置の活用事例と技術的な課題

電力中央研究所エネルギートランスフォーメーション研究本部エネルギー化学研究部門上席研究員 西美奈氏

電力中央研究所エネルギートランスフォーメーション研究本部エネルギー化学研究部門上席研究員 西美奈氏

電中研の西美奈氏からは、水電解装置を需給調整に活用する事例の紹介や、技術面における水電解装置の現状と課題に関する報告がなされました。

水電解装置の保有者が装置を電力系統に導入する意義には、需給調整市場への参入機会の獲得、余剰電力利用や調整力共有による水素コストの低減などがあります。一方で水電解装置を需給調整に用いる場合、供給電力の時間変動に対する応答性と耐久性、信頼性と安全性、低コスト化が求められます。また、需給調整に活用することで設備利用率の柔軟性が低下するため、事前の詳細な試算が必要であることも指摘されました。

では実際に水電解装置を需給調整に活用している事例から何が学べるのでしょうか。西氏は国内外の事例を複数紹介した上で、「数kWから10MW規模の水電解システムはすでに系統の需給調整用途として実証されており、試験手順の国際標準化も検討されています。しかし国内では系統運用に適した活用シナリオが未定なため、水電解システムの細かい応答性と耐久性については不明点が残っています」と説明しました。

また変動電源に対する水電解装置の応答性については、アメリカの国立再生可能エネルギー研究所が行った40kWのPEM形とアルカリ形水電解装置の研究を取り上げ、ミリ秒単位の入力電力応答が可能なこと、安定するまでの時間は数秒程度であること、PEM形ではランプアップ時に大電流が流れ、耐久性に影響する可能性があることが示されました。

同じく耐久性に関しては、電中研におけるアルカリ形とPEM形の単セル・積層セルを用いて、定常運転、変動運転、シャットダウン運転などの耐久性試験などについて紹介した上で、「単セルもしくは積層セルでの試験をより大規模なものにした場合の耐久性の変化についてはまだよく分かっていないため、さらなる研究が必要になる」と述べました。

最後に西氏は、水電解装置の活用に関しては、設置場所や容量だけでなく、国内指針が未確立なためにビジネスモデルの構築が難しいことが課題だと指摘しました。また水電解装置自体にも、大規模システムの並列運転時の応答性や耐久性に関する知見不足、高い信頼性・安全性の確保、低コスト化といったことの解決に取り組む必要があることにも触れて講演を終えました。

パネルディスカッション

パネルディスカッションの様子

パネルディスカッションの様子

パネルディスカッションでは、①水素事業成立の鍵は何か、②DSRとして活用する際の水電解装置の課題は何か、③電力グリッドにおいて電解装置をどう活用していくべきかの3点について議論が交わされました。

① 水素事業成立の鍵は何か。

原氏は、製造事業者の投資を促すには水素の需要創出が不可欠であることや、グリーン水素やブルー水素といった分類にとらわれず、より広範なクリーン水素の基準を設定して需要を喚起することが重要だと述べました。

② DSRとして活用する際の水電解装置の課題は何か。

矢田部氏は、水電解措置を運用する立場としては、不要な電力消費を避けるため、電力系統の状況に応じて水電解装置の運転を細かく制御できるようにすることが重要と指摘しました。また、今後改革が進むと考えられる電気料金制度と連携して、水電解装置の運転方針が明確になることにも期待を寄せました。

③ 電力グリッドにおいて水電解装置をどう活用していくべきか。

花井氏は、系統全体の需給バランスの維持と、ローカルな系統混雑の緩和に活用できることを重要な点として挙げました。一方で、水電解装置の導入拡大には、導入量やプレイヤーが増えるほど管理が複雑化すること、管理システムへの投資が必要になること、不具合の影響を広範囲に波及させないことなどの課題があるため、レジリエンスの確保も重要になると指摘しました。

こうして、第3回「DER&グリッドセミナー」は終了の時間を迎えました。モデレーターも務めた市川氏は閉会の挨拶で、「セミナーに参加いただいた様々な事業者の方々と議論を重ね、エネルギー政策の発展につなげていきたい」と今後の抱負を語りました。

これからの水素事業の動き、そして「DER&グリッドセミナー」に、どうぞご注目ください。

会場はほぼ満員、質疑応答では活発に議論が交わされた

会場はほぼ満員、質疑応答では活発に議論が交わされた

環境プロジェクト

環境に関する様々な課題や問いと向き合う

エコッツェリア協会では、気候変動や自然環境、資源循環、ウェルビーイング等環境に関する様々なプロジェクトを実施しています。ぜひご参加ください。

おすすめ情報

-

【大丸有シゼンノコパン】

都会の緑をスマホの目で「眺(み)る」 ~大丸有で写真沼ッ!~

【緑地を探ろう!】2025年12月6日(土)13:30~15:30

-

【大丸有シゼンノコパン】

江戸の実りと知恵を「視(み)る」~植物を利用し尽くす江戸の暮らし~

【まちの四季】2025年11月8日(土)10:00~12:00

-

【FCAJ共催イベント】EMICoフォーラム2025 「産学官民の地域共創の場 イノベーションコモンズの現在地とこれから」

2025年11月5日(水) 15:00~18:00

-

【レポート】AI時代に求められるコミュニティマネジャーの価値と役割

丸の内コミュマネ大学~AI×コミュニティの未来~ 2025年7月10日(木)開催

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 2

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 3

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】 - 4

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 5

【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】

【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】 - 6

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】 - 7

【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造

【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造 - 8

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 9

【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~

【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~ - 10

【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方

【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方