フィールドワークの見聞をビジネスプランにつなぐ

丸の内プラチナ大学プレ講座、農業ビジネスコースの前回は、伊豆熱川の観光農園「丸鉄園」でのフィールドワークでした(DAY4)。好天の中、"地域資源に直に触れる"を体験した農業ビジネスコースの参加者たちは、DAY5で体験を活かし丸鉄園で現在進行中の新しい「農業ビジネス」に活かせるアイデア出しを行います。講師は、いつもの株式会社グリーンデザイン代表取締役の中村正明氏。掲げられたテーマは「『農業』ソーシャルビジネスプランニング」です。

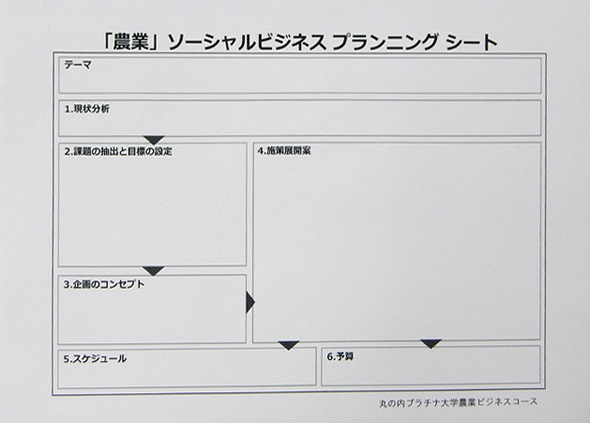

中村氏からまず、「企画のまとめ方」について説明があり、その説明に沿った書式のA4判サイズの記入シートが参加者に渡され、このシートに記入しながら考えをまとめていくワークになります。4つのテーブルそれぞれの中央には大判の模造紙も用意され、これは発表用に使われます。

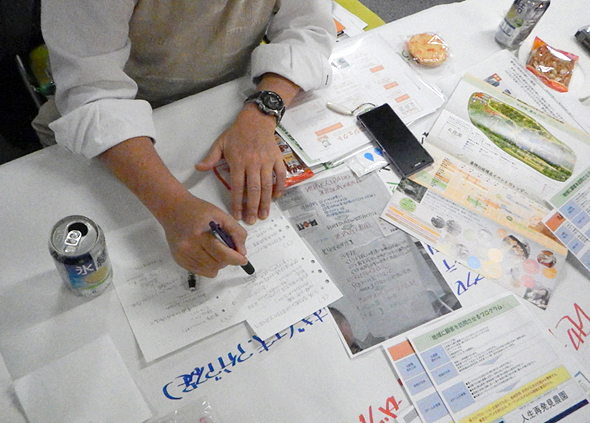

中村氏の最初の話が終わると、参加者たちはさっそくワークにとりかかります。

実現できる農業ビジネスプラン作りを目指すワークショップ

中村氏は「丸鉄園の課題と可能性について提案できるようにまとめてほしい」とワークの指示を出していました。そこでは、中村氏が最初の講義で掲げた3つのキーワード「地域資源」「協働」「持続可能性」が重要な意味を持っています。

ワークは農業ビジネスコース第1回目の講義で決められた固定メンバーの4グループで進めます。フィールドワークのときにも感じられましたが、この日もメンバー固定が効果を発揮してきた感がありました。厳しく意見交換をしながらも和気藹々とした雰囲気があり、アイデアの創出は建設的に進んでいっているようでした。

最初に行ったのは丸鉄園で見てきたことの振り返り。どのような資産があり、その資産を元に、どのような展望が描けるのか。そして、そこからさらにビジネスプランを立ち上げるテーマを設定します。受講者の中にはフィールドワーク後も独自に調査を進めたり、レポートをまとめたりしている人もいます。そうした資料もテーブルの上に並べられ、取り組んでいるグループもありました。

議論の内容はグループそれぞれでかなりの違いが感じられました。同じ資源に触れても、同じように扱うとは限りません。横で聞いているだけでも、どんなビジネスプランが創出されるのか、楽しみになってきます。

ワーク後、各グループからテーマの発表が行われました。この段階ではテーマの名称も暫定的ですが、方針は定まり、このあとの内容を詰めるワークショップにつなぎます。各テーブルのテーマについては後ほど触れますが、いずれも特色のあるテーマ設定が行われていました。

テーマが決まれば次は、ビジネスとして実施するための内容を整えていく作業。この段階では、来訪者にポイントを与える、リピータ対策を講じる、都会と地域が連携できるしかけをつくる、地方創生予算や税金を活用する、話題作りに力を入れる......など各グループの視点の違いも明らかになってきます。参加者のバックグラウンド(経歴、本業)によって、この点は大きく変わるのでしょう。

考えをまとめる段階で中村氏は特製のワークシートも活用しています。教育機関とのかかわりや事業化したときの投資の可能性なども事業案に入れて欲しいという指針も示されました。アイデアがアイデアに留まらないように、実践を意識した要求です。

記入シートには、「テーマ」欄のほかに「1.現状分析」「2.課題の抽出と目標設定」「3.企画のコンセプト」「4.施策展開案」「5.スケジュール」「6.予算」の各欄が用意されています。なかでも「4.施策展開案」はビジュアルを用いた記述も推奨されており、大きなスペースが割り振られています。「5.スケジュール」と「6.予算」の2つの欄はアイデアを具体化する場合には必須の要件で、中村氏は「これと思えるアイデアは丸鉄園に持ち帰り実施に向けての検討にかけたい」という意向であることも話しました。

記入シートには、「テーマ」欄のほかに「1.現状分析」「2.課題の抽出と目標設定」「3.企画のコンセプト」「4.施策展開案」「5.スケジュール」「6.予算」の各欄が用意されています。なかでも「4.施策展開案」はビジュアルを用いた記述も推奨されており、大きなスペースが割り振られています。「5.スケジュール」と「6.予算」の2つの欄はアイデアを具体化する場合には必須の要件で、中村氏は「これと思えるアイデアは丸鉄園に持ち帰り実施に向けての検討にかけたい」という意向であることも話しました。

記入シートは参加者それぞれに用意されましたが、最終案は1枚にまとめ、発表用の模造紙に書き写します。しかし、なかなか意見統一に至らないグループもあり、ぎりぎりまで熱のこもった議論を続けていました。

多様な視点、ユニークな事業プランの発表

最後に、各グループの発表がありました。ビジネス構想が1枚の模造紙に納まりきらず、2枚に渡ったグループもあります。内容が千差万別なのは当然として、構想を組み立てる視点のユニークさが目立つ発表でした。まったく費用をかけないという発想から長期計画で20億円規模の投資を提言する内容までと金額にも大きく違いがあります。各グループが設定したテーマと発表の概要は次のとおりです。

「地域に人を訪問させるプログラム」

主に「人を呼ぶにはコンテンツに欠ける」という分析結果に導かれた、課題解決型ビジネスプラン。地域再生も視野に入れ、全国区で活用できるモデルケース構築プランとして、アイデアを関数化。変数(資源)の内容を変えれば、丸鉄園だけでなく他の地域でも通用するビジネスプランを模索。

「滞在型のオーガニックファームへ」

無農薬栽培などのミカンや自生のクマザサ、湧水などに注目し、自然との共生を目指す農園イメージを描く。できるだけ低投資で実現を目指すビジネスビジョン。

「観光農園から観境農園へ」

アクセスの悪さや労働力不足などの課題解決に力点を置き、食や農を楽しみ、体験できるイベントやコンテストを盛り込んだ、参加・体験型農園を目指すビジネスプラン。

「伊豆熱川事業のエコシステムモデル」

「地域再生エネ事業」「丸鉄園コンテンツ型観光事業」「地域包括ケア付加価値事業」「コースウェア開発事業」の4つのアイデアを提示。広く伊豆全般の地域再生にフォーカスを当て、その中に丸鉄園のビジネスプランを組み込む大掛かりなもの。キャッシュフローを考えて事業の着手順までを構想。1000万円から20億円の事業予算で、持続可能な長期ビジョンを描く。

「使えそうなアイデアは実際に運用する」と中村氏は言いますが、現時点での発表内容では、まだそこまでには及ばず、最終形でないことは、受講者もよく分かっています。発表後にもさらにブラッシュアップする必要があるという声が聞かれました。なかには、描いている構想はここにまとめた範囲にとどまらない、もっと大きいと口にする受講者もいました。あるグループ内では、非公式に自らのアイデア実現の可能性を探る動きも出ています。学びから気づきへ、そしてアイデアの集積から実践へという流れがそれぞれのグループ内では深く力強く歩み始めているようです。

ただ、今回の参加者の取り組みを取材していて感じたのは、参加者の間の"濃淡の差"が思いのほか大きかったこと。丸の内プラチナ大学にはさまざまなキャリアの人たちが参加していて、現役で働いている人がほとんど。おそらく、その本業によって、講義以外の場での取り組み方に違いが出るように見受けられます。それが自前の資料やレポートの作成ができる人とできない人などの違いとなり、さらにはグループ全体の学び、成果の進度にまで影響していた点が気になったところでした。

丸の内プラチナ大学プレ講座の最終回(DAY6)は12月21日。そこでは、プレ講座3つのコースそれぞれに30分の発表の時間が与えられるということが中村氏から告げられました。農業ビジネスコースでは4つのグループに3分ごとの発表時間を予定していること、さらにビジネスビジョンの発表だけでなく、これまでの講習を通して感じたことについても、それぞれ3分ずつで発表して欲しいという話がありました。

番外編:学び足りない面々が集った12月8日の自主ゼミ

DAY5を終え、農業ビジネスコールは、あとは12月21日の最終発表を待つだけとなりましたが、参加者の学びへの欲求はこれで満足していませんでした。エコッツェリア協会の山下智子氏から「自主ゼミ」開講の案内がメールに流れると、多くの参加希望があったそうです。当日の様子を番外編として少し紹介しましょう。

場所はいつもの大手町日本ビルの3×3Labo。夜7時からの開講です。参加したのは4つのグループのうち3グループ。

各グループともに、丸鉄園における新たなビジネスプランはより詳細レベルの検討に入っているようでした。あるグループでは、これまで捨てられていたミカンの外皮から"陳皮"をつくる案が議論されていました。日本の温州みかんからつくられる陳皮は高級で需要が見込まれるという情報もあり、商品開発案はより具体的になっていました。また、別のグループでは、課題とした足場の悪い道路などのインフラ整備には費用がかかりそうだと頭を悩ませている様子も見受けられました。しかし、こうした議論や思案の先に実現を目指すプランのイメージはどんどん膨らんでいる印象もあり、参加者は充実した時間を過ごしていました。

関連リンク

丸の内プラチナ大学

あなたの「今後ありたい姿」「今すべきこと」とは?

丸の内プラチナ大学では、ビジネスパーソンを対象としたキャリア講座を提供しています。講座を通じて創造性を高め、人とつながることで、組織での再活躍のほか、起業や地域・社会貢献など、受講生の様々な可能性を広げます。

おすすめ情報

-

【レポート】自分らしい自由な働き方や暮らしを求めて、実践者に学ぶ起業のリアル

【丸の内プラチナ大学】ライフシフト起業コースDay5 2024年12月23日(月)開催

-

【レポート】復興に向け奮闘する七尾市民、復興支援型逆参勤交代の可能性を考える

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース・石川県七尾市フィールドワーク 2024年12月6日(金)~8日(日)開催

-

【大丸有シゼンノコパン】

大丸有の植物に江戸を「視(み)る」~人が利用してきた植物たち~

【緑地を探ろう!】2025年6月21日(土)10:00~12:00

-

【大丸有シゼンノコパン】

新緑のなかの生きものを「観(み)る」~生きもの調査にも挑戦‼~

【親子イベント/まちの生きもの】2025年5月17日(土)13:30~15:30

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2

【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー

【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー - 3

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 5

【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季

【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 - 6

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7

【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜

【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 - 8

フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~

フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ - 9

指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感

指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 - 10

【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日

【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日