10月12日、丸の内プラチナ大学ヨソモノコースのDAY7が開催されました。ヨソモノが地方創生にどう関われるのか、高原リゾートモデルとして岩手県八幡平市、離島モデルとして徳之島を扱ってきましたが、今回は近郊モデルとして登場した三浦市の第二回目。前回のインプットを受けて、受講生たちがビジネスプランを発表するアウトプット回です。インプットトークでは、健康とCCRCを主なテーマとしながら、「近い」ことがポジティブにもネガティブにも作用する、なかなかに難しいエリアであることが見えてきましたが、今回、受講生たちからどんなアウトプットが出されるのでしょうか。

この日も前半はインプットトーク、後半に受講生たちのアウトプットという2段構成。前半は神奈川県立保健福祉大学教授の石井慎一郎氏、前回も登場した三浦市役所政策部市長室の室長兼行革担当課長の徳江卓氏、そして、実際にヨソモノとして三浦市で二地域居住をスタートしている株式会社STORYの杉本篤彦氏が登壇しました。

- 続きを読む

- 産学官民金連携の三浦市

■産学官民金連携の三浦市

石井氏は、前回のインプットトークで三浦市立病院総病院長の小澤幸弘氏が「病院再建のきっかけ」を作ってくれたと話した、リハビリテーションを専門とする保健医療学博士です。この日は、三浦市立病院とともに取り組む、「リビングラボラトリー」の現状と今後の展望について語りました。

神奈川県立保健福祉大学・石井氏リビングラボとは、前回小澤氏が少しだけ触れた、産学官民金が連携し、シルバー・健康産業における新ビジネス創発のためのスキームです。中心にあるのが、三浦市立病院、県立保健福祉大学、そして大学の卒業生たちで運営する「風の谷リハビリデイサービス」。ここに行政、社協、民間企業・金融機関が参入して構成されています。

神奈川県立保健福祉大学・石井氏リビングラボとは、前回小澤氏が少しだけ触れた、産学官民金が連携し、シルバー・健康産業における新ビジネス創発のためのスキームです。中心にあるのが、三浦市立病院、県立保健福祉大学、そして大学の卒業生たちで運営する「風の谷リハビリデイサービス」。ここに行政、社協、民間企業・金融機関が参入して構成されています。

背景にあるのは三浦市の高い高齢化率です。「ちょっと前までは34%だったが、すでに35%を超えた。高齢化率が40%を超えても、ずっと高齢者が元気に安心して暮らせるまちを作ること」が喫緊の課題となっています。「今世界は高齢化率が上昇する傾向。消滅可能性都市である三浦が、世界に先駆けて高齢者が安心して暮らせるまちを作り、"三浦モデル"として世界に発信したい」と石井氏は語ります。

とはいえ、公的資金、補助金、税金を使ってなんとかするのでありません。「公的資金頼みでは、2025年には破綻し、機能しなくなる。地域の経済活性化とパッケージにして、地方創生とともに進めることで、本当に高齢化率40%でもびくともしない町にすることができるのではないか」。そこで注目したのが近年急成長する介護領域のロボット市場。介護市場全体は「頭打ちの感がある」のですが、介護・リハビリロボットは急成長しているのだとか。

リビングラボ発足に向けた説明会には、県内企業が200社以上集まり、熱心に聞き入ったそうですが、それは「介護ロボットを開発しても、製品の市場調査、モニタリングができない環境がある」からなのだそう。つまり、風の谷を拠点とし、大学と病院がサポートする形でロボットなどの新製品の開発を、調査も含め支援するスキームを求める企業が多いということ。「実はこの領域の商品開発は、ニーズを理解しないままシーズ起点で作られているためにほとんどが使えず、実にもったいない。その根本の戦略からリハビリの専門家が関与し、ともに考えることで、社会に実装できる製品・システムを作ることができるのではないかと考えた」。バックキャストだ未来志向だとは言いながら、企業の枠内で開発していると、なかなか本当の『外』に気づくことはできないのかもしれません。そこを一歩、きちんと外に出て開発する。そこがリビングラボの特徴です。

また、これは調査に協力する高齢者にとってもメリットのある話。調査に協力することで謝礼が発生する、つまり、高齢者の身体的なハンディキャップや病気などの社会コストが、実はリソースとして活用されうるということなのです。「大手企業の場合は、1時間あたりの調査協力で5000円ということもある。つまり、参加する高齢者は、デイサービスの費用を自分で稼ぐことも可能になる」と石井氏。今、ラボ参加企業の間では、食事や移乗の介助ロボット、見守りシステムなどの開発が進められているそうです。

CCAHはCCRCの基盤か

他にも高齢者の健康維持のための市民大学なども行っていますが、さらに一歩進めた「新しい取り組み」が、「三浦半島CCAH化構想」です。

CCAHとは、Continuing Care At Homeの略で、現在の住宅に住み続けながら、近隣のネットワーキング、共助の体制によって、安心安全に長く暮らせる体制を作ろうとするもの。これは、現在水面下で進む都市部の高齢化問題にも一石を投じるものでもあります。

今、「地方へ人口を移すどころか、高齢者は都市部への流入が進んでいる」という現状があります。これは『呼び寄せ老人』問題とも呼ばれ、2025年には東京都市部の医療介護体制の破綻が予言されているほど。この都市部に流入する高齢者の多くが「日常は自立可能で病院や買い物で不自由がある」ために、「子供夫婦との近居(同居)のために移転してくる」というケースなのだとか。この「日常自立が可能」だが「見守りやケアが必要」な層は「要支援者」と定義されており、近居しない場合、家族はヘルパーを入れることで対応するために、介護保険を圧迫している側面もあります(ヘルパー導入のために介護保険申請、要介護認定を受けるという現象が起きている)。

これを解決するのがCCAHです。「今三浦半島では、1000世帯2000人の湘南グリーンハイツ、三浦市半島先端の100世帯およそ200人の城ヶ島地区でCCAHの導入に取り組んでいるが、隣近所のコミュニティがしっかりしている城ヶ島地区では、高齢化率が40%を超えているのに、介護保険を使っている人がほとんどいない」状況です。2017年4月から「要支援者」への介護保険適用が外されることもあり、今後ますますCCAHの重要度が増していくと石井氏は考えています。「CCAHが三浦市で確立することで、東京に流入する呼び寄せ老人の問題が緩和できるかもしれない」と石井氏。

そのために現在は、対話型ロボットを軸においた生活支援システム、サポート体制の構築や、移動販売車による買い物支援事業、リハビリ医療の充実化といったプロジェクトを複数走らせており、新しい体制づくりに努めているそうです。

人口増に向けて

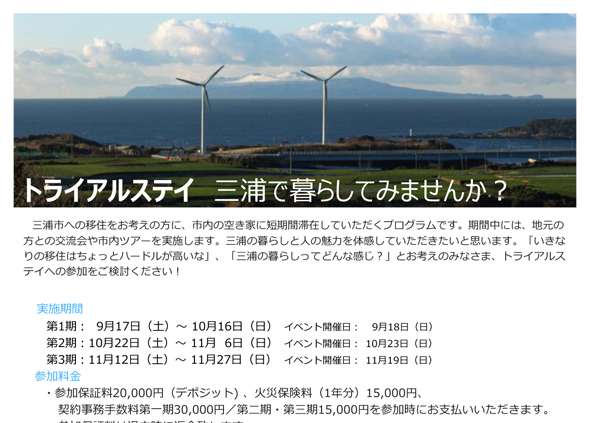

続いて登壇した徳江氏からは、昨年から始まった「三浦市トライアルステイ」事業の解説がありました。

三浦市役所政策部市長室・徳江氏人口問題という「問題視はしていたものの、直接的な取り組みが長くできなった」課題に対して、「何か少しでもトライしたい」という思いから、民間事業者とも連携して開催したもの。観光人口を移住へつなげるという目的とともに、市内で増加する空家の利活用方法を模索するという目的もあります。昨年は9月から1月までの期間中、各2週間ずつの計3回を開催。おもに20~40代の子育て世代の家族、計21世帯に参加してもらって実施しました。「利用できる空家が7軒、計21世帯の枠に76世帯の応募があり、ありがたいことに選ばせてもらうことができた」と徳江氏。

三浦市役所政策部市長室・徳江氏人口問題という「問題視はしていたものの、直接的な取り組みが長くできなった」課題に対して、「何か少しでもトライしたい」という思いから、民間事業者とも連携して開催したもの。観光人口を移住へつなげるという目的とともに、市内で増加する空家の利活用方法を模索するという目的もあります。昨年は9月から1月までの期間中、各2週間ずつの計3回を開催。おもに20~40代の子育て世代の家族、計21世帯に参加してもらって実施しました。「利用できる空家が7軒、計21世帯の枠に76世帯の応募があり、ありがたいことに選ばせてもらうことができた」と徳江氏。

この成果について、「実際に移住者が出なかった」ものの「二地域居住を始める人が出た」こと、メディアへの露出が増えたことが挙げられましたが、「市民の意識が向上したこと」も大きな成果です。「空家が使えると気づいた人が、整備して事業に参入しようとしている。また、トライアルステイ参加者との交流が市民にも良い影響を与えている」。

また、浮き彫りになった課題として、「本当に移住を考えたときに、移住可能な物件が少ない」、「移住相談のワンストップ窓口がない」といった点が挙げられました。これを受けて、今年のトライアルステイは9月から開催されており、リノベーションスクールのほか交流イベントなども多く開催し、二地域居住のための仕組みづくりにも取り組み始めたそう。

徳江氏は最後に「周囲からは具体的な成果(つまり移住)を求められるが、やはり移住にストレートに結びつけるのは難しい。二地域居住の促進に注力し、広げていきたい」と締めくくりました。

二地域居住の可能性

トライアルステイ終了後に開催された"同窓会"

トライアルステイ終了後に開催された"同窓会"

そして徳江氏が言う「二地域居住をスタートした人」が、最後の登壇者の杉本氏です。杉本氏からは、トライアルステイ、その後の動きと可能性が語られました。

STORY・杉本氏杉本氏は高齢者もいる家族と暮らすために、現在住んでいる横浜市で「この先本当にやっていかれるのか」「好きな場所で、家族のために暮らすことはできないか」と考える中で三浦市のトライアルステイに参加。期間中は古いながらも商店街の真ん中の家で暮らし、「地域のお店や住人のみなさんと仲良くなることができた」と振り返ります。

STORY・杉本氏杉本氏は高齢者もいる家族と暮らすために、現在住んでいる横浜市で「この先本当にやっていかれるのか」「好きな場所で、家族のために暮らすことはできないか」と考える中で三浦市のトライアルステイに参加。期間中は古いながらも商店街の真ん中の家で暮らし、「地域のお店や住人のみなさんと仲良くなることができた」と振り返ります。

しかし「ただ2週間生活するだけでは、本当に暮らす感覚は分からないのではないか」という思いからfacebookで「三浦移住計画」というページを立ち上げ、「トライアルステイの参加者としてというよりも、そこに暮らそうとする人と地元の人たちの交流の場」を作ることをスタート。そのおかげで情報交換が活発化するようになり、地元民、移住希望者含め165名のコミュニティメンバーが集まったそう。

「最初は参加者のつもりだったが、気がついたら、移住希望者と地元の人の橋渡し的な役割をするようになった」とは杉本氏の述懐。この活動はトライアルステイ後も続き、参加した人たち、地元の人たちを集めた「同窓会とワークショップを兼ねた」イベントなどを開催。行政の協力も得られるようになり、その後三浦で開催されたイベントにブース出展するなど、さまざまな活動に広がっています。

そして最後に、ヨソモノが地域に入ってまちおこしに関わるなら「本当に好きな場所を選ぶことが大切」とアドバイス。「三浦は良いところだけど、地域コミュニティに入れば良いことばかりとは限らない。そんなときに、本当に好きでないと長続きしないだろう」。そして「その場所が好きだと、自然と関わりたくなるし、人に話したくなる。そうやって発信を重ねることで、新しい関係が生まれて、次の活動につながっていくのでは」と、ヨソモノの関わり方のスタートアップについて語りました。

最多8本の受賞作

この後のミニパネルディスカッションでは、前回の登壇者の、三浦市立病院の小澤氏も登場し、意見交換をしています。その中の会話で興味深いのは、ヨソモノとしての苦労を尋ねられた杉本氏が「苦労を感じたことはないが、それは安心して何でも相談できる地元の人と知り合えたからかもしれない」と答えたこと。まるきりフラットな世界に入っていくというよりは、やはりどこかに具体的な入り口を持ち、そこから広げていくことが大切なようです。

そして恒例となったテーブル内のショートピッチを挟んで、優秀なビジネスプランの発表とプレゼンテーションが行われました。優秀賞として選ばれたのは5つ。加えて、今日の現場で選ばれたプランが2つ、特別賞が1つの計8つが発表されました。

優秀賞として選ばれたのは、

・温泉発掘プロジェクト

......宿泊施設の薄い三浦で温泉をベースにした宿泊施設を作り、滞在型の観光を拡大する。

・「映画の中の海辺で暮らす」プロジェクト

......三浦は東京から近い分、より具体的な観光リソースが必要。映画やドラマで使われることをリソースに誘客を図る。

・「そうだ!三浦に移行→それなら三崎で農業しよう」プロジェクト

......子育て世代をターゲットにしたアグリキャンプと作物利用プラン

・高級ヴィラ整備プロジェクト

......移住前の雇用創出のため、バリ島のウルワツをモデルにした超高級リゾートを立ち上げる。

・「Pen turn ポスト団塊世代のハートをゲット」プロジェクト

......今後主要なマーケットになるポスト団塊世代ターゲットの一連の施策

特別賞は、スマートコミュニティ稲毛の染野正道氏が選んだもので、多世代間交流を目指す「Petit 帰省の街」プロジェクト。当日会場で石井氏、小澤氏が選んだのが、語り合う「場」を作る「地域問題解決実行プラットフォーム」プロジェクト、スポーツをキーワードにした健康街づくりプラン「健康&スポーツ三浦プロジェクト」でした。

化学反応を、もっと。

最後の総括として感想を求められた石井氏は、「出されたプランもいいが、この丸の内プラチナ大学のような場自体を、三浦市でできたらすばらしい。居酒屋でやってそれをケーブルテレビで流したら面白いのではないか」。染野氏も「これはもう(受講生の)みなさんにエグゼクティブアドバイザーとして三浦市に来てもらうのがいいのでは」と笑いを誘いましたが、結構マジな雰囲気です。

松田氏は、今日のこの雰囲気を「やはり化学反応だろう」とまとめます。「市から出された課題に対して、受講生たちが応える。それに対して、さらに市も、地域も動く。そんな化学反応が新しい地方創生を生むのだろう」と締めくくりました。

関連リンク

丸の内プラチナ大学

あなたの「今後ありたい姿」「今すべきこと」とは?

丸の内プラチナ大学では、ビジネスパーソンを対象としたキャリア講座を提供しています。講座を通じて創造性を高め、人とつながることで、組織での再活躍のほか、起業や地域・社会貢献など、受講生の様々な可能性を広げます。

おすすめ情報

-

【レポート】自分らしい自由な働き方や暮らしを求めて、実践者に学ぶ起業のリアル

【丸の内プラチナ大学】ライフシフト起業コースDay5 2024年12月23日(月)開催

-

【レポート】復興に向け奮闘する七尾市民、復興支援型逆参勤交代の可能性を考える

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース・石川県七尾市フィールドワーク 2024年12月6日(金)~8日(日)開催

-

【大丸有シゼンノコパン】

大丸有の植物に江戸を「視(み)る」~人が利用してきた植物たち~

【緑地を探ろう!】2025年6月21日(土)10:00~12:00

-

【大丸有シゼンノコパン】

新緑のなかの生きものを「観(み)る」~生きもの調査にも挑戦‼~

【親子イベント/まちの生きもの】2025年5月17日(土)13:30~15:30

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2

【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー

【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー - 3

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 5

【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季

【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 - 6

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7

【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜

【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 - 8

フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~

フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ - 9

指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感

指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 - 10

【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日

【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日