7月30日にCSRイノベーションワーキンググループの第4回セッションが開催されました。CSRに携わる各社の事例を実地で聞くフィールドワーク形式ではなく、今回は講演スタイルでの開催。2020年東京オリパラ、ESD(Education for Sustainable Development。「持続可能な社会の担い手を育む教育」)をテーマに、3名のプレゼンターが登壇し、それぞれの現状と課題を報告しました。また、プレゼンテーションの後はワークショップで気づきの共有を行うとともに、東京、日本の未来についてダイアログを行いました。

この日のプレゼンターは、文部科学省 大臣官房 政策課 評価室長の斉藤卓也氏、同省 国際統括官付 籾井圭子氏、伊藤園の笹谷氏の3名。司会はエコッツェリアの田口氏、山下氏が務め、プレゼン後のファシリテーションは企業間フューチャーセンターの臼井清氏が行いました。

- 続きを読む

- オリパラは「最後のチャンス」

オリパラは「最後のチャンス」

※当日のプレゼン資料より抜粋

※当日のプレゼン資料より抜粋

最初のプレゼンは文科省の斉藤氏。氏は夢ビジョン2020実現PT 副チームリーダーを務めており、この日もオリパラに向けた「夢ビジョン2020」について同省の取り組みについてレポートしました。

文科省・斉藤氏オリパラは政府が進める「日本再興戦略」の一部に組み込まれており、東京のみならず日本全体の活性化を目指す契機に位置づけられています。文科省では、下村大臣がオリパラ担当大臣を兼任していることから、独自に「夢ビジョン2020」を策定に向けて活動を続けているそう。

文科省・斉藤氏オリパラは政府が進める「日本再興戦略」の一部に組み込まれており、東京のみならず日本全体の活性化を目指す契機に位置づけられています。文科省では、下村大臣がオリパラ担当大臣を兼任していることから、独自に「夢ビジョン2020」を策定に向けて活動を続けているそう。

斉藤氏は「"レガシー"とは言うものの、その定義が明確ではなかった」とし、昨年から市民ワークショップ、学生、若手アーティストなど多種多様なコミュニティとのコミュニケーションを図ってきたことを説明。

それを通じて得られたのは、オリンピックの成功には「日本人、日本社会が転換=バージョンアップ」し、「大きなうねり」を生み出す必要があるという総意でした。

日本社会のバージョンアップについてもビジョンが提示され、「価値が創造され続けていく社会」「伝統的かつ革新的社会」「成熟国家として局所最適ではなく、全体最適を目指す社会」の3つが挙げられています

このビジョンはオリパラの成功に向けたより具体的なコンセプトとして、「オリンピックの感動に触れる。私が変わる。社会が変わる」というキャッチフレーズに落とし込まれ、さらに「感動」「対話」「成熟」という3つのキーワードにブレイクダウンされました。

これらのコンセプト、キーワードをもとに同省で「夢ビジョン2020実現プロジェクトチーム」を結成。認知拡大のための市民ワークショップなどの活動を行っていくそうです。

「普通なら、各省庁から上げてきたものをホチキスで止めてしまうのですが、この仕事はそのような通常業務の延長線上でやってよいものではない。四苦八苦しながら、青臭いと言われながらでも、国民のみなさんと議論を重ねてビジョンを具体化したい」と斉藤氏。「おそらく、これは日本が変わる最後のチャンスだと思う。いろいろ試行錯誤して、広く呼び掛けていきたい」と締めくくりました。

ESD、再び「日本発世界へ」

※当日のプレゼン資料より抜粋

※当日のプレゼン資料より抜粋

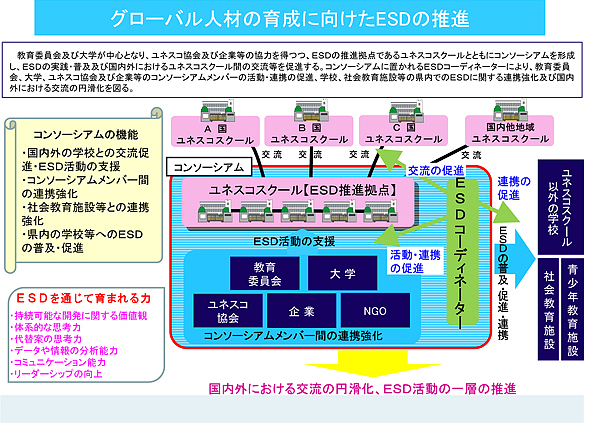

続いて文科省の籾井氏からは、2014年11月に岡山、名古屋で「ESD(持続可能な開発のための教育)に関するユネスコ世界会議」が開催されることを受け、日本におけるESDの取り組みについての概要がプレゼンテーションがありました。

文科省・籾井氏籾井氏は、ESDは「もともと環境問題から始まったが、"環境"単体では解決できないことから国際、エネルギー、防災等多岐に渡る課題をつなぐ概念として提唱されたもの」と説明。「OECDが掲げるキー・コンピテンシー、文科省が掲げる"生きる力"の概念にも近い」そうです。2002年のヨハネスブルグサミットで、小泉純一郎首相(当時)が提案したもので、2005年ユネスコで国際実施計画が策定されています。2014年の世界会議は、この10年の成果を総括するために開催されるもの。

文科省・籾井氏籾井氏は、ESDは「もともと環境問題から始まったが、"環境"単体では解決できないことから国際、エネルギー、防災等多岐に渡る課題をつなぐ概念として提唱されたもの」と説明。「OECDが掲げるキー・コンピテンシー、文科省が掲げる"生きる力"の概念にも近い」そうです。2002年のヨハネスブルグサミットで、小泉純一郎首相(当時)が提案したもので、2005年ユネスコで国際実施計画が策定されています。2014年の世界会議は、この10年の成果を総括するために開催されるもの。

日本では全国705校(小中高・技術学校・職業学校、特別支援学校なども含む)が"ユネスコスクール"に加盟し、ESD推進拠点として活動を行ってきたと籾井氏。また、文科省ではイメージキャラクターやキャッチフレーズを設定するほか、著名人をオフィシャルサポーターに迎えるなどソフト面の活動についてもレポートがありました。

今後の展開としては、ユネスコスクールを起点に、企業、研究機関なども巻き込んだコンソーシアムを形成することを目指すそう。籾井氏は、大丸有が日本有数の企業集積地でもあることから、企業との連携を強く訴えていました。「例えば企業内研修もESD的側面があり、ESDと結びつけることで、より目的が明確化される」し、企業内でのESDの加速に期待を寄せるとともに、「体験授業など地域とのつながりにも積極的に関与してほしい」と、さまざまな関わり方があることを示唆しました。

チーム3×3Laboに寄せられる期待

いつもながらの名調子で語る笹谷氏

いつもながらの名調子で語る笹谷氏

2つのプレゼンを終えて、各テーブルで自己紹介と気づきのシェアを行った後、伊藤園のCSR推進部長の笹谷秀光氏が、「『みんなで学ぶ時代』の企業の役割」と題し、企業が取り組むべき包括的CSR、ESDのありようについてプレゼンテーションを行いました。

CSRイノベーションワーキングに参加している企業、参加者にはすっかりおなじみかもしれません。笹谷氏は長年「3つのS」すなわち「CSR」「ESD」「CSV」で企業が改善し、社会変革の原動力になるよう訴えてきています。この日も、いつもながらの名調子で「本業にからむCSR」の具体例や、「企業が取り組むべきESD」の意義などを大いに語ったのでした。

本業とCSRでは、伊藤園の事例に加え、タリーズやフジテレビ、高知県の"高知家"の取り組みなどを紹介。そして、こうしたCSR活動にはESDという教育の側面がなければ「企業が社会から浮いてしまう」とにこやかながら厳しく指摘。「これからの企業はこれに気づかなければ負ける。CSRもESDもともに"みんなでやる""広げる"ことが大事。みんなでレガシーbeyond2020を実現しましょう。3×3Laboはその伝説になるはず」と集まった企業、団体を激励し締めくくりました。

議論白熱、次のステップへ

最後に再び臼井氏のファシリテーションで、感想のシェアと「なぜ企業がESDに取り組むべきなのか」という問いを投げかけ、テーブルセッションを行いました。非常にホットなプレゼンテーションだったこともあり、議論も大いに白熱。全体共有では、プレゼンターをもうならせる意見が数多く飛び出し、さらに大きな気づきへとステップアップすることができたのでした。

関連リンク

CSV経営サロン

2011年からサロン形式でビジネスに関する様々なプログラムを提供。発足当初から小林光氏に座長を、2017年からは吉高まり氏に副座長をお願いし現在に至っています。

2015年度からは「CSV経営サロン」と題し、さまざまな分野からCSV経営に関する最新トレンドや取り組みを学び、 コミュニケーションの創出とネットワーク構築を促す場として取り組んでいます。

座長:小林光 氏

東京大学先端科学技術研究センター研究顧問 /

教養学部客員教授

慶應義塾大学経済学部卒(1973年)、東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻修士、博士(2010・2013年、共に工学)。

1973年環境省(当時環境庁)入省。京都議定書交渉の担当課長、環境管理局長、地球環境局長、官房長、総合環境政策局長、2009年から2011年まで次官を務め退官。

慶應大学教授、米国イリノイ州にて派遣教授、2016年から現在まで東京大学客員教授。その他日本経済研究センター特任研究員、国立水俣病研究センター客員研究員、地方の環境審議会委員や脱炭素対策検討の委員等を歴任。

再生可能エネルギーを主要なエネルギー源とする資源循環型の社会を構築するために必要な価値観の転換、諸制度の整備などに取り組む。

副座長:吉高まり 氏

一般社団法人バーチュデザイン代表理事 /

東京大学客員教授/

慶慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授

明治大学法学部卒、米国ミシガン大学環境サステナビリティ大学院科学修士、慶應義塾大学大学院政策・メディア科博士(学術)。

IT企業、米国投資銀行等での勤務を経て2000年より現三菱UFJモルガン・スタンレー証券において気候変動関連の資金枠組みづくり、カーボンクレジット組成などに関与。政府、地方自治体、金融機関、事業会社などに向けて気候変動、GX、サステナブルファイナンスの領域について講演、アドバイスなどを提供し、新たにサステナビリティ経済の推進の実装を図る。

おすすめ情報

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 2

【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】

【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】 - 3

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】 - 4

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 5

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 6

さんさんネットワーキング~2026春~

さんさんネットワーキング~2026春~ - 7

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 8

【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~

【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~ - 9

【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方

【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方 - 10

【レポート】マーケットイン思考がもたらす食農ビジネスの可能性

【レポート】マーケットイン思考がもたらす食農ビジネスの可能性