イベント丸の内プラチナ大学・レポート

【レポート】地域資源は見方を変えれば味方に変わる、旧産炭地の美唄市が挑戦する新たなまちづくり

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース・北海道美唄市フィールドワーク 2024年11月15日(金)~17日(日)開催

8,9,11

丸の内プラチナ大学逆参勤交代コースでは11月15日からの3日間、北海道美唄市でのフィールドワークを実施しました。石炭の町からの転換を図るため、新たな取り組みを進めている注目の場所を首都圏からのビジネスパーソンや学生が巡ります。その中で見えてきたのは、地域資源への視点を変えることで、新たな価値や魅力を見出そうとする姿勢でした。講師の松田智生氏をはじめ、14人の受講生たちが体感した3日間のフィールドワークをレポートします。

1日目:歴史や気候など美唄が持つ「厄介者」を活かすことで人や企業を呼び込もうという発想

オリエンテーション→日本遺産「炭鉄港」の取り組み紹介→ホワイトデータセンター構想視察→スノーランドの取り組み紹介

左:産炭地時代の小学校を美術館として活用した「安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄」

左:産炭地時代の小学校を美術館として活用した「安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄」

右:アルテピアッツア美唄に併設されたカフェでは炭鉱で使われた道具も展示されている

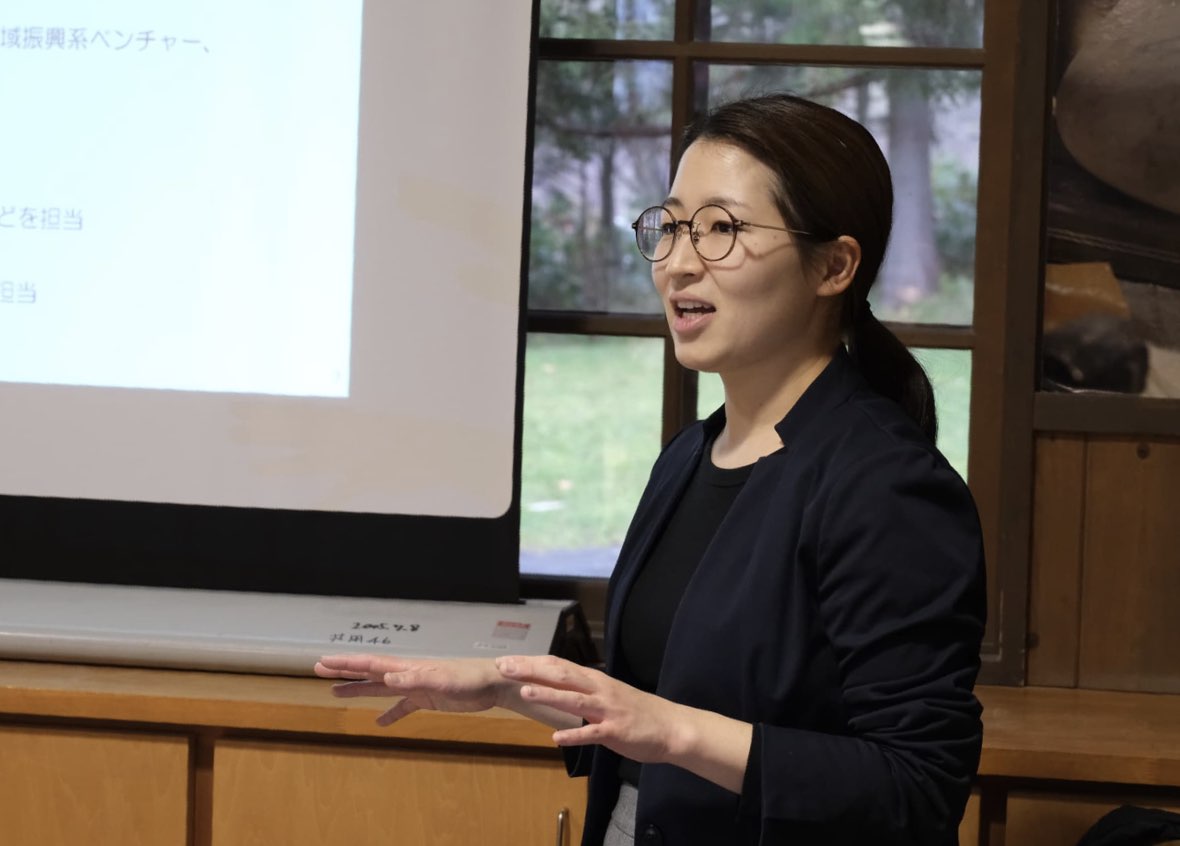

美唄を語るうえで欠かせないものの一つが石炭です。美唄はかつて日本有数の炭鉱地でした。その石炭を取り巻く歴史や文化を「炭鉄港」としてコンテンツ化する試みが進んでいます。北海道空知総合振興局地域政策課主任の髙橋明子氏は「『炭鉄港』とは、美唄を含む空知地域で掘られる炭、室蘭の鉄道や鉄鋼、小樽の港湾という3つを北海道の発展に貢献した遺産として、保全するだけではなく、ストーリーとして発信していこうとする試み」と解説し、大手コンビニエンスストアと協働した炭鉄港飯の販売やアートとのコラボレーションを紹介しました。髙橋氏は「担い手不足や利益性など、さまざまな課題はあるが、炭鉄港を通してシビックプライドの醸成と関係人口の創出を目指したい。そのためには行政区域を超えた連携をして価値を伝えていくことが必要でもあり、10年先まで見据えて、地域で炭鉄港の持続的な活性化が必要だ」と語りました。

炭鉄港の取り組みついて語る北海道空知総合振興局地域政策課主任の髙橋明子氏

炭鉄港の取り組みついて語る北海道空知総合振興局地域政策課主任の髙橋明子氏

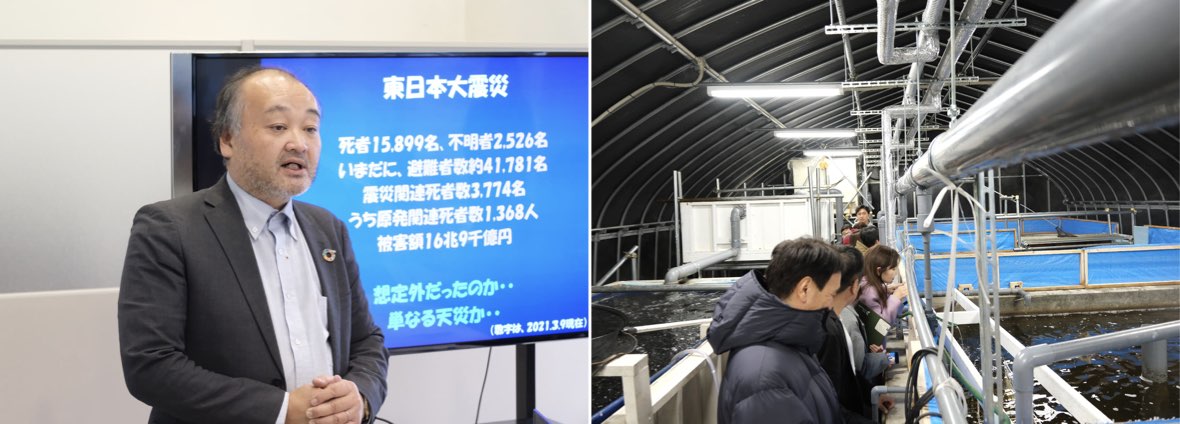

美唄市のもう一つの特徴が雪です。特別豪雪地帯に指定され、積雪が生活に大きな影響を及ぼす美唄市において、逆に利用する取り組みがホワイトデータセンター(WDC、以下同)構想です。株式会社雪屋媚山商店の代表取締役本間弘達氏は「WDCは雪を中心としたサーキュラーエコノミーだ」と言います。道路などで除排雪された雪でデータセンターを冷やすだけでなく、サーバー熱をビニールハウスや陸上養殖にも利用し、一方で農業残渣を使ったバイオガス発電で施設内電力を自給自足する仕組みを構築すべく取り組みを行っています。本間氏は「美唄市は過疎化が進んでいるが、このWDCによって持続可能な過疎地にしていきたい」と抱負を語りました。

参加者らはウナギの養殖場とデータセンターを見学しました。現在のデータセンターは収容容量20ラックですが、将来的には3,000ラックまで拡大し、陸上養殖なども増やしていきたい等の本間氏の解説を熱心に聞き入っていました。

左:WDCについて解説する株式会社雪屋媚山商店代表取締役本間弘達氏

左:WDCについて解説する株式会社雪屋媚山商店代表取締役本間弘達氏

右:雪解け水を利用したウナギの養殖場を見学する受講生ら

雪を利用するという意味では美唄スノーランドも特徴的です。株式会社アルペンでは、雪で埋まってしまうゴルフ場を利用して、スノーモービルなどの雪上アクティビティを提供しています。同社で美唄スノーランド支配人を務める小水隆史氏は、インバウンド旅行客はコロナ禍で一旦ゼロに、しかし2022年に再開した際は予想以上に戻ってきたとしたうえで「昨年の来場者の8割はマレーシアやタイなど東南アジアからの旅行客、東南アジアのからのお客様は雪があることを純粋に喜んでくれる。今年度は12,000人の来場を目指したい」と手ごたえを語りました。そして「来場者が駅とスノーランドの往復だけになっており、今後は美唄市内の施設や店舗にも立ち寄ってもらえるよう仕掛けていきたい」と展望も述べました。

左:美唄スノーランドについて語る株式会社アルペン美唄スノーランド支配人の小水隆史氏

左:美唄スノーランドについて語る株式会社アルペン美唄スノーランド支配人の小水隆史氏

右:美唄スノーランドについて受講の様子

2日目:よそ者の力を借りて滞在したくなるまち美唄へ、いま美唄で注目の起業家たち

郷土資料館見学→ラムサール条約登録湿地宮島沼の見学および意見交換→地元起業家との意見交換→地域活性化起業人・地域おこし協力隊と意見交換→参加者振り返り

2日目は、美唄市地域福祉課参事の谷川毅氏に美唄市郷土資料館を案内いただきました。 文献に初めて美唄の名が登場するのは江戸時代です。その後、明治に入り石炭層があると分かるやいなや、続々と入植が行われました。資料館では入植当時の住宅や道具などが展示されているほか、炭鉱の掘削方法を再現した様子も展示されていました。中央には巨大な石炭柱があり、谷川氏から「重さ約3.5トン、1家庭でひと冬に使う石炭の量が大体これぐらい。美唄の石炭はカロリーが高く熱量が多い。北海道最大の炭鉱は美唄だと言われていた時代もあった」と教えて頂きました。

石炭柱について語る美唄市地域福祉課参事の谷川毅氏

石炭柱について語る美唄市地域福祉課参事の谷川毅氏

その後、参加者らはラムサール条約の登録湿地でもある宮島沼へ向かいました。谷川氏は「宮島沼は様々な水鳥が生息するだけではなく、湿地と草地が混在する珍しい地域。また、日本最北のマガンの寄留地でもあり、マガンを見るために年間2~3万人が訪れてくれる観光資源でもある。早朝にマガンが何万羽も一斉に飛び立つ大迫力は貴重な体験になる」と話しました。その一方で、正しい情報が伝わっていないことが悩みでもあるようで、「鳥インフルエンザの影響やマガンの生態について誤った情報が伝わってしまい、宮島沼が避けられることがある。正確な情報を伝え、宮島沼の希少性や環境に対するイメージを正しく持ってもらいたい」と語りました。

昼食の後は市庁舎に場所を移し、美唄出身の注目の起業家との意見交換を行いました。最初に話を聞いたのは株式会社Mt.代表取締役の山本峻也氏。同社は「本物のジビエ肉の魅力を届ける」という信念のもと、市内でエゾシカ肉などを提供しています。山本氏は「私たちは撃つ瞬間から調理が始まると思っている。いつ撃つのか、どこで撃つのか、どれを撃つのか。色んな要素によって肉質は変わってくる。エゾシカを食べるのは記念日など特別な日で、その味は一生記憶に残るので、私たちは最高の肉を提供しなければならない」と話し、国産ジビエ認証制度を取得するなど、処理方法と品質にこだわっています。山本氏は「今後、ジビエが一般家庭の食卓に上がるようなテーブルミートにしたい。処理方法が洗練されていない頃のイメージによって、鹿肉は臭くて硬いという固定観念がある。そんなイメージを払拭していきたい」と語りました。

左:ジビエ肉の処理方法やこだわりについて語る株式会社Mt.代表取締役の山本峻也氏

左:ジビエ肉の処理方法やこだわりについて語る株式会社Mt.代表取締役の山本峻也氏

右:美唄の食コンテンツを強化したいと語るAguricoEN代表の井澤勇太氏

続いてお話頂くAguricoEN代表の井澤勇太氏は、バランス農法と呼ばれる土中のバクテリアを活性化させる栽培方法によりハスカップや大豆などを育てる農家でありながら、農地が使えない冬季などはイタリア料理シェフとして地域の活動やイベントなどで料理の腕を振るいます。同氏は「美唄には美唄焼き鳥があるが、それだけでわざわざ美唄に行こうとはならない。もっと美唄の食コンテンツを強化していきたい」と語り、そのために目指すのは、調理学校の生徒を美唄に呼び込むことです。「調理師を志す学生は意外に農業のことを知らない。美唄に農業と調理を両方学べるような場所を作り、学生たちが一時的にでも美唄に滞在することで、美唄の食材を使った新しいメニュー開発や飲食店のレベルを向上させることができる。結果として、美唄は通り過ぎるだけのまちではなく、わざわざ食べに来る価値のあるまちになるのではないか」と構想を述べました。

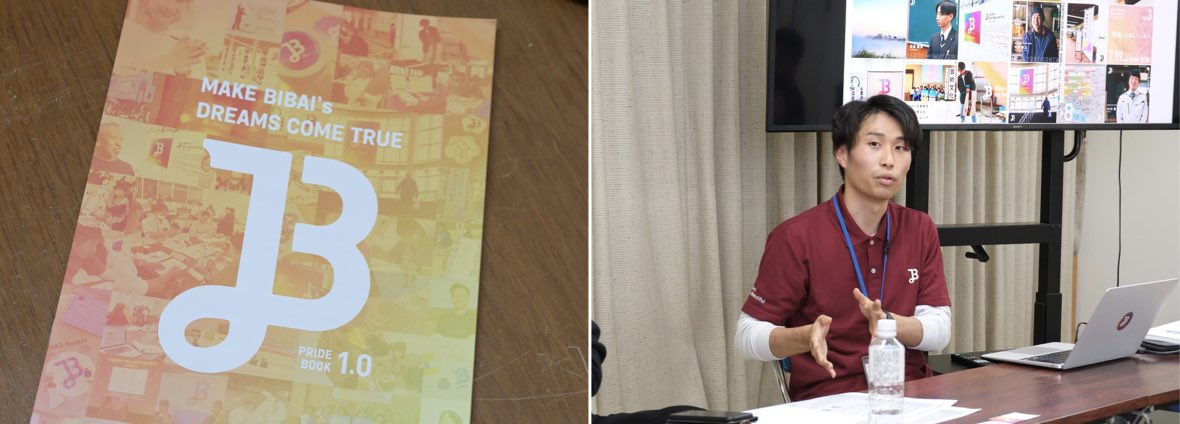

次のセッションでは、地元出身ではない外部人材として美唄市の活性化を支える人々が紹介されました。まずは美唄シティプロモーション推進担当を担う真船創太氏です。同氏は大学進学から北海道に関わり、2022年から美唄市地域おこし協力隊としてシビックプライドの醸成などに取り組んでいます。「シティプロモーションの第一歩は、若手市民を集めて今後の美唄の指針や目指す姿を約1年間議論することだった」といいます。その話し合いから生まれたロゴと「Be Beautiful美しくあれ。」というキャッチコピーを紹介しました。このロゴについて真船氏は「外見や景色の美しさだけでなく、美唄の風土や文化に根差し、逆境に立ち向かう精神を表現した」と解説しました。そして2年目以降は、市民バスにキャッチコピーを印刷したり、ロゴをあしらったポロシャツを製作したりしたとのこと。「最近は美唄まちづくり部を創設し、子どもたちが主役となってまちを盛り上げる機会を提供している」と現在の進捗を語りました。

左:美唄市のシビックプライドの象徴となるロゴ

左:美唄市のシビックプライドの象徴となるロゴ

右:美唄シティプロモーションについて説明する美唄市地域おこし協力隊の真船創太氏

続いて地域活性化起業人として活動する堀川幸博氏が紹介され、WDCの雪解け水を活用してくれる化粧品会社や陸上養殖の企業を誘致してきた経験を話しました。そして「今年は地域活性化企業人としての最後の年だが、来年以降もウナギに関連した様々な商品が生まれる予定なので、私のデザイン力を活かして引き続き携わっていきたい」と、関係人口として関わっていく決意を明かしました。その後、桜井市長や本間氏なども加わり、地元民ではない「よそ者」を受け入れることについて議論がありました。桜井市長は「美唄市民はこれまで市を経済圏として生業を作ってきたため、市外への情報発信が弱かった。外部人材がその点を補う新たなリソースとなり、美唄の資源を輝かせてくれる」とメリットを語り、本間氏も「美唄市民は控えめなので、地域の発信を外部人材がサポートしていければ」と頷きました。

左:WDCへの企業誘致を説明する地域活性化起業人の堀川幸博氏

左:WDCへの企業誘致を説明する地域活性化起業人の堀川幸博氏

右:2日目の受講の様子

その後、受講生らは2グループに分かれ、市長なども交えてこれまでの振り返りや意見交換を行いました。シビックプライドの取り組みやWDC構想への感想が多く寄せられた一方で、「美唄を命や自然の尊さを学ぶ教育の場にしたい」といった新たな視点も提案されました。意見交換は多岐にわたり、明日の課題解決プラン発表へ向けた提案やフィールドワークの感想なども共有されました。

左:2日間の振り返りを行う受講生ら

左:2日間の振り返りを行う受講生ら

右:ジビエ肉とともに。2日目の懇親会の様子

3日目:「よそ者」の力を借りて良い循環を作っていきたい 美唄をさらに輝かせるため、受講生らが提案

課題解決プランまとめ→市長へのプレゼンテーション

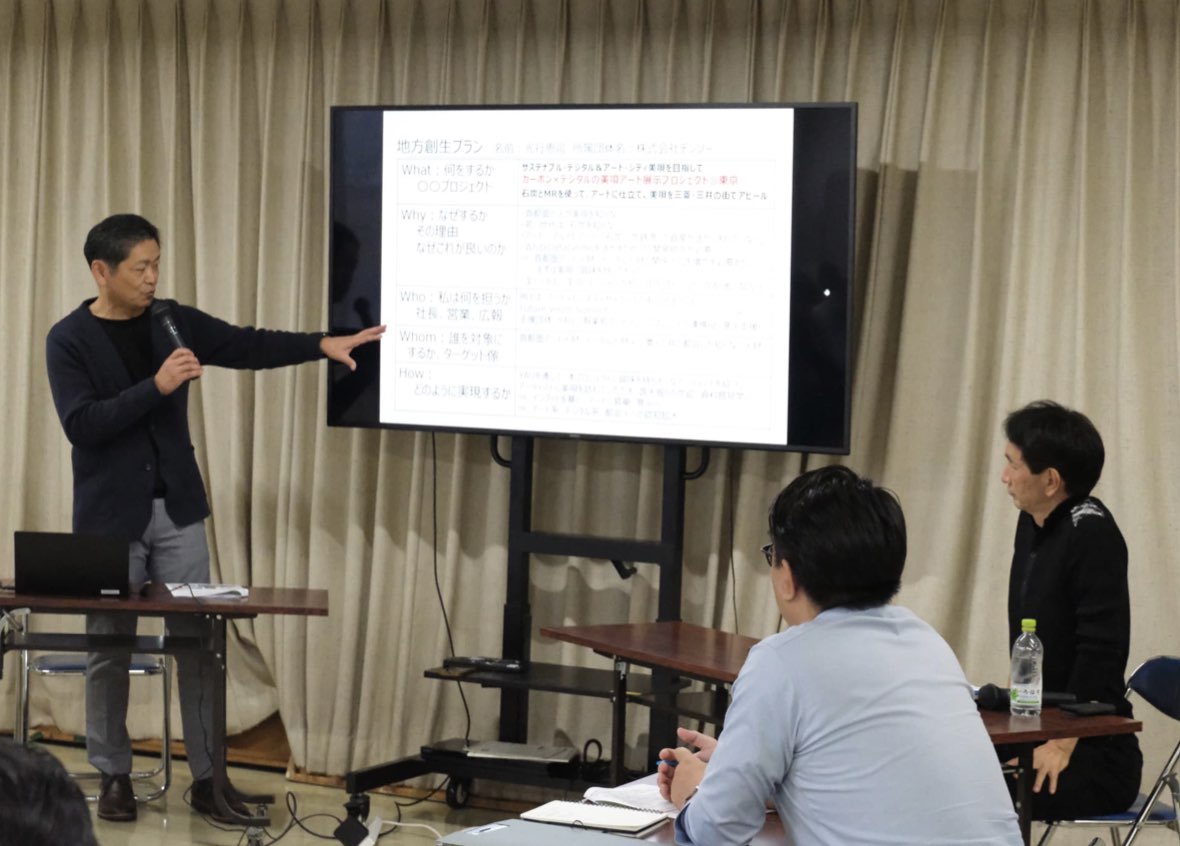

左:「私は○○したい」という自分主語の提案について説明する松田氏

左:「私は○○したい」という自分主語の提案について説明する松田氏

右:プレゼン内容を話し合う受講生

3日目、受講生らは朝から市長へ課題解決プランを提案するためのプレゼンテーション作りを行いました。当日発表された市長への提案は以下の通りです。(タイトルのみ掲載)

1) 感性と暮らす美唄・憩いの場プロジェクト

2) ホワイトデータセンター「輸出」プロジェクト

3) Bibai Hillsプロジェクト~美唄育ちブランディング~

4) リーガルロードコンストラクション

5) 美唄市の価値創造型リスクマネジメントの実現~働きながら子育てする女性を応援するまち~

6) 食のコンテンツ発信場所をつくり、市民が自ら企画・集客していく経済圏をつくる。Be BIBAIプロジェクト

7) 美唄市データセンター活用推進プロジェクト

8) 非常時に各都市に頼られる防災都市 美唄

9) 美唄プライド:美唄を未来型生活地域として活性化させるプロジェクト

10)美唄留学プロジェクト

11)こどもに「ふるさと」を ジュニア逆参勤交代制度

12)「デジタル人財で町を守り、未来を拓く」ビジョンづくりPJ

13)カーボン×デジタルの美唄アート展示プロジェクト@東京

Be Beautiful: Youth Ski&Growth Retreat 外国の学生向けの海外研修旅行

発表後、桜井市長からの講評がありました。「どの発表も美唄をよく知っていただいたうえで、皆さんのご経験やお仕事に照らし合わせて作られたプレゼンテーションだった。美唄の魅力を活かし、コンテンツにしていくことが美唄の弱い部分だったので、皆さんのお力を借りながら、しっかりと美唄の魅力を発信し、それがまた新たな投資やアイデアを呼び込むという良い循環を作っていきたい」と述べました。

1805 左:講評する美唄市長の桜井氏

1805 左:講評する美唄市長の桜井氏

右:最後の総括を述べる丸の内プラチナ大学逆参勤交代コース講師の松田氏

講師の松田氏は今回の逆参勤交代フィールドワークの総括として、「これからは今回のような交流を続ける、深める、広めることが大切だ。さらには美唄市の子どもたちが首都圏を訪れる『こども参勤交代』を実施し、地元の魅力や取り組みを紹介してほしい。それがシビックプライドや郷土愛を育むことになると思う」と締めくくりました。

地元の資源の見方を変えるのは、地元民だけでも、よそ者だけでもできません。両者がお互いを尊重しながら協力することで、視点を変え、地域資源の新たな可能性を模索できることがよく分かる3日間でした。今後も美唄市に注目していきたいと思います。

丸の内プラチナ大学

あなたの「今後ありたい姿」「今すべきこと」とは?

丸の内プラチナ大学では、ビジネスパーソンを対象としたキャリア講座を提供しています。講座を通じて創造性を高め、人とつながることで、組織での再活躍のほか、起業や地域・社会貢献など、受講生の様々な可能性を広げます。

おすすめ情報

-

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 石川県七尾市フィールドワーク

2025年11月7日(金)~9日(日)

-

【丸の内プラチナ大学特別連携講座】すさきがすきさフェス Vol.1 ~須崎市交流イベント 2025 in TOKYO~

2025年10月25日(土) 16:00~19:00

-

【FCAJ共催イベント】EMICoフォーラム2025 「産学官民の地域共創の場 イノベーションコモンズの現在地とこれから」

2025年11月5日(水) 15:00~18:00

-

【レポート】AI時代に求められるコミュニティマネジャーの価値と役割

丸の内コミュマネ大学~AI×コミュニティの未来~ 2025年7月10日(木)開催

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 2

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 3

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】 - 4CSV経営サロン2025 第3回「資源循環の出口、有機性資源のアップサイクル」

- 5

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 6

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク - 7【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 北海道上士幌町フィールドワーク

- 8

【FCAJ共催イベント】EMICoフォーラム2025 「産学官民の地域共創の場 イノベーションコモンズの現在地とこれから」

【FCAJ共催イベント】EMICoフォーラム2025 「産学官民の地域共創の場 イノベーションコモンズの現在地とこれから」 - 9

丸の内コミュマネ大学community frontline#04共創でプロジェクトを生む!? 「企業の価値創造を支える!"共創"ファシリテーターとは?」

丸の内コミュマネ大学community frontline#04共創でプロジェクトを生む!? 「企業の価値創造を支える!"共創"ファシリテーターとは?」 - 10

【募集開始!】丸の内サマーカレッジ2025

【募集開始!】丸の内サマーカレッジ2025