8,10,16

6月25日、オンラインでの「第3回さんさんストラテジックミーティング」が開催されました。本ミーティングは、3×3 Lab Futureに集う主要プレイヤーのさらなる活動を促すために発足したものです。コロナ禍を受けてからのオンライン開催では、ウィズ/アフターコロナ社会における活動、プロジェクトを支援する目的で開催されています。内容はインプットと議論の2段構成で、最終的にはプロジェクト化を促すアウトプットを行う仕様となっています。

第3回のインプットには、「株式会社eumo(ユーモ)」で新しい金融の創出に取り組む新井和宏氏が登場し、ウィズ/アフターコロナに留まることなく、広く・遠く社会を見通した未来像を語りました。

- 続きを読む

- 新井氏が語る金融の未来

新井氏が語る金融の未来

新井氏は、2000年より世界最大の資産運用会社バークレイズ・グローバル・インベスターズ(現:ブラックロック・ジャパン)で莫大な金額を扱うファンドマネージャーとして活躍した後、2008年に鎌倉投信を設立。ミドルリスク商品を扱う、流動性リスクといった投資リスクのある運用手法で話題となった、投資信託「結い2101」を開発しました。

「鎌倉投信での活動で挑戦したことは、リターン、すなわち成長の定義を変えたこと。リターンは資産を形成するだけでなく、心の成長、社会の形成との掛け算で生まれる『幸せ』であると定義した。これが非常にイノベーティブで、他の投資信託会社と違うところだった」

鎌倉投信は、人に対して「いい人」と言うように、経済的利益を追求しつつも社会にも貢献するような会社・法人を「いい会社」と呼び、そこに投資をする。そのような「いい会社」への投資が"経済的なリターン"を生み出すことも証明し、まさに「三方良し」の金融を実践してみせた新しい投資信託会社でした。

そして現在、新井氏は「eumo(ユーモ)」で新たな金融のあり方を社会に向けて提案しようとしています。新井氏が提言するのは、人の共感によって支えられる「共感主義社会」の創造です。

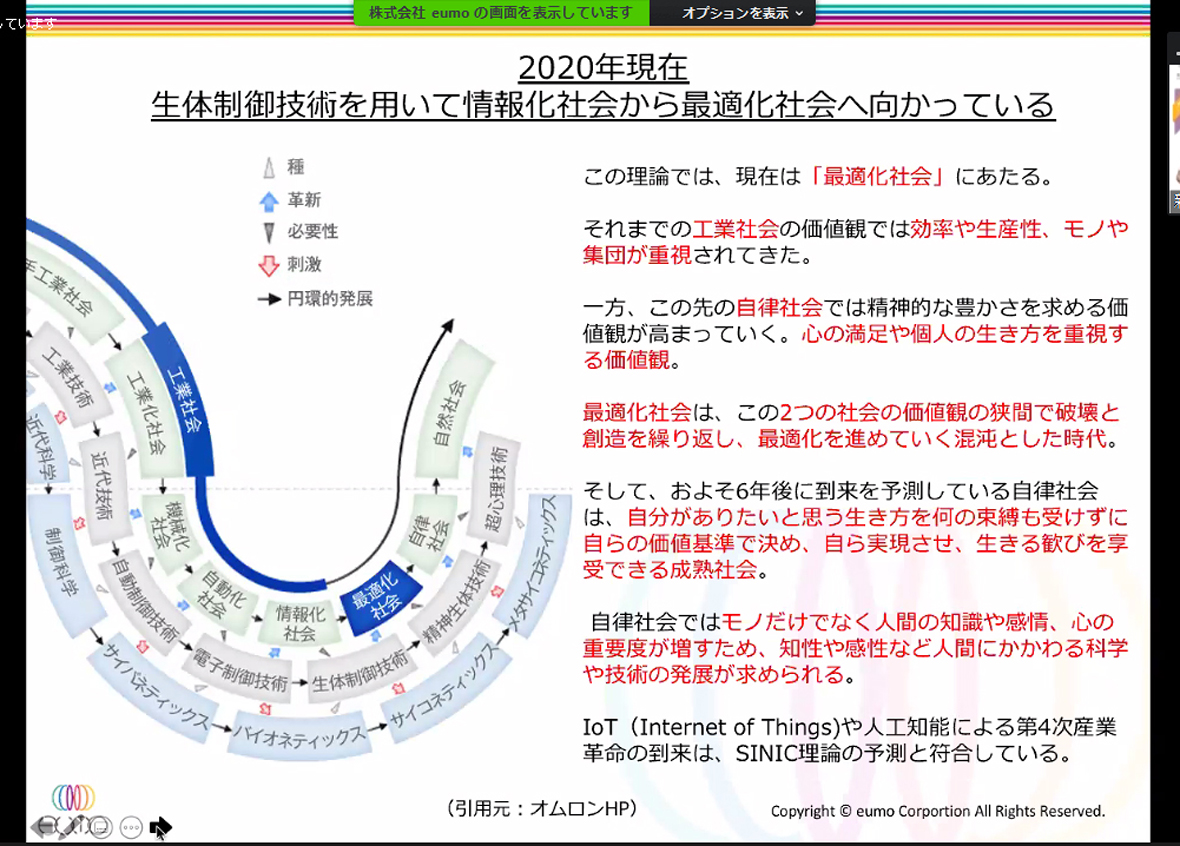

共感主義社会とは一言で表すと、オムロン創始者の立石一真氏による未来予想理論である『SINIC理論』で言うところの「自律社会」に近いものです。SINIC理論では、効率性・生産性が重視される「工業化社会」から、2025年には知性と感性が重視される「自律社会」へと社会は変化を遂げることになりますが、現在はその過渡期の「最適化社会」に当たるとされています。

投影資料より。オムロン・立石氏の『SINIC理論』から未来社会を読む

投影資料より。オムロン・立石氏の『SINIC理論』から未来社会を読む

「資本主義経済自体は悪いものではないのだが、その副作用が強すぎるのが現代。現代社会は、村社会に代表されるような『不自由な共生』から、都市部での『自由な孤立』を選んでしまったが、そこには不安がつきまとい、不安をお金で解決するという仕組みになってしまった。しかし、これから社会は『自由な共生』を目指すことになるはずだ。そこでは資本主義が『お金を貯めるゲーム』から、『社会に与えるゲーム』に変わることになるだろう」

コロナ禍は資本主義経済の悪いところを浮き彫りにし、一方で現代社会の良い側面も強く意識させることになりました。これは「両極端が混在する社会、まさに最適化社会の様相」だと新井氏は述べます。例えばコロナ禍初期のトイレットペーパー不足問題は、資本主義社会の悪い面が端的に現れた例ですが、人々が困難な状況に立ち向かう医療従事者に強く共感を示したことは、自律社会・共感資本主義社会への道筋を強く示唆しているとも言えるのです。

「こういう危機的な状況では、人は権利を守ろうとして壁を高くするか、逆に開放して壁をなくそうとするか、そのどちらかの立場を採ることになる。例えばアメリカのトランプ大統領は壁を高くしたし、フィンランドでは男女を分かつトイレの壁がなくなった。さて、あなたはどちらを選びたいでしょうか。それが問われているのだと思います」

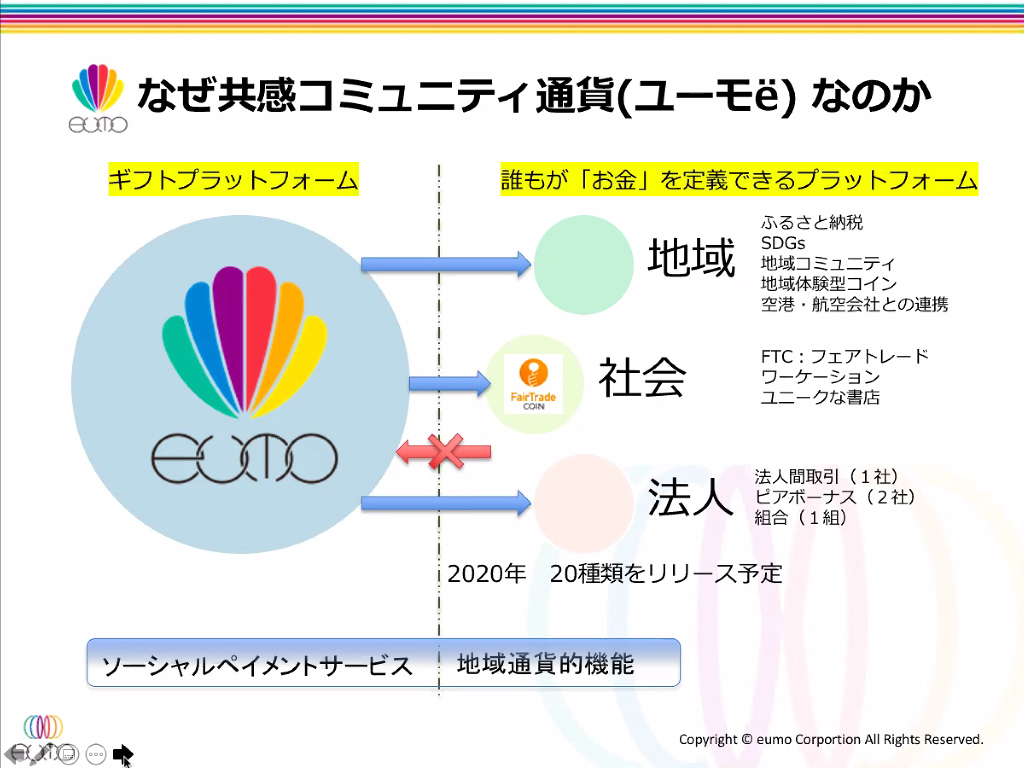

共感コミュニティ通貨「eumo」

投影資料より。eumoの概念図

投影資料より。eumoの概念図

新井氏が「eumo」を通じて目指しているのは、「正直ものがバカを見ない社会」を創ることです。具体的には、「貨幣・お金」の機能を4ステップで減少させ、物々交換のような経済システムを目指すことになります。eumoは「期限のあるお金にする」ことで、お金の機能を減らすことにチャレンジしています。

「お金というのは、その価値が腐らないから貯めて富の偏在が起きるし、権力化することにもなる。つまり、持てないお金をデザインすればいい。それが共感コミュニティ通貨『eumo (通貨記号はeにトレマ)』ということ」

eumoは以下のステップでお金の機能を減少させ、持てないお金をデザインすることに挑戦しています。

1.ギフトとしての対価をeumoで渡す

2.「原価+ギフト」で価値を表し、定価の概念をなくす

3.ベーシックインカム(自分のためには使えないお金)を設定

4.eumoがブロックチェーンを利用した仮想通過の形となる

3つ目のステップで自分のためには使えないお金を設定することで、逆に誰かから感謝されている限り、食べることに困ることはないという社会になります。この社会が実現されて当たり前になると、ブロックチェーンの台帳だけで経済が回る社会が実現されます。

この4ステップでお金の機能を減少させることで、結果的にブロックチェーンの台帳だけで経済が回る世界を創造しようとしているのです。

「つまり、お金を目的化させない社会を作りたいということ。お金が目的化すると権力化するし、たくさん持っていたいという欲求も生まれてしまう。eumoは、お金を、人を幸せにするための手段として再定義する。使えば使うほど皆が幸せになるお金、それがeumoなのだ」

端的な例がソーシャルベンチャーへの支援です。ソーシャルベンチャーの多くは利益率が低く活動の維持が困難な状態にあります。そこで、2019~2020年にかけて全国22カ所でeumoの実証実験を行ったところ、実運用に向けての手応えを得ることができたと新井氏は話します。

eumoは一見、地域通貨的なペイメントサービスですが、一般的な地域通貨・ペイメントと大きく異なる部分が2点あります。

ひとつ目は、円と互換性があり、地域に閉じこもらない点。eumo自体、地域通貨として閉じていると流量が増えず、地域通貨をもらっても使える場所がないという状況になってしまいます。そこで、eumoを円に接続させ各種ペイメントサービスと連動することで、通貨としての実効力をあげて流通しやすい価値を作り出したのです。

ふたつ目は、都市ではなく地域に流れるお金と言う点。お金は自由度と流動性が高いと都市に集まるようになります。地域にお金が流れるようにするには、不自由なデザインにする必要があったため、地方へは流れるが、その逆流は起きないという制限をつけたのです。円との互換性がありながらも、eumo自体が円と同じく権力化する通貨にならないような工夫です。

このeumoは近く、本格的な運用を開始する予定になっています。また、eumoを学ぶ講義「共感コミュニティ通貨デザインコース」も開講します。カリキュラムでは実際にeumoの使い方をデザインし、その中から優れたものは「eumo Local」として採用、本リリースされるそうです。

質疑応答、ディスカッション

主な質問者と回答する新井氏のイメージ

主な質問者と回答する新井氏のイメージ

後半は参加者とのディスカッション、アウトプットに充てられました。

この「さんさんストラテジックミーティング@オンライン」はコロナ禍を受けて始まり、3×3Lab Futureからウィズ/アフターコロナ社会に向けた何らかのプロジェクトの創出を目的としていましたが、「間断なく日々情勢が変わり現況の把握がますます難しくなっている今、個別の議論を全体でするのはあまり意味がないと判断した」と田口は話しています。

「現状の把握は難しいうえ、コロナに対する課題と政策課題に整合性がないという問題もあるといった状況。細かな議論をするよりも、むしろ大まかな方向性や思考の枠組みを検討し、自分たちの活動に活かしたほうが良いのではないかと考えた」(田口)

そもそもストラテジックミーティングの参加者は、すでに自分たちのテーマや活動を持っており、必ずしも本ミーティングから改めて新たなプロジェクトを生み出す必要はありません。むしろ、ウィズ/アフターコロナ社会に向けて、思考の枠組み・社会インフラ・社会のOS的な部分の議論をすることで、自分たちの活動を検証できるようにしたほうが意義があるのではないか。「コロナでルールが変わるのだから、グリーン・ニューディールのような大きな指針を示したり、それに類した活動をしたりするほうが良い」(同)ということです。

議論の前半は、共感コミュニティ通貨「eumo」のシステムや、実際の運用についての質問と回答でした。「共感」というキーワードは魅力的ではあるものの、eumoの仕組みを十全に理解するのは難しいところもあります。

質問者1「実際にeumoに参加するには、どのような『資本』を持てばいいのか? イサカ・アワーなら自分の時間を資本に地域通貨の仕組みに入れるが、eumoの場合は何か」

新井氏「社会関係資本がベースにあるので、『関係性』こそが資本と言える。加盟条件に3人の推薦が必要という条件があるのがまさにそれを示している」

質問者2「都市と地域の格差を埋めるファクターになり得ると感じるものであったが、交通網も整備されていないような僻地では具体的な運用が難しいのではないか」

新井氏「固定観念を外して考えないと資本主義経済に飲まれてしまう。自由な発想で地域通貨を設定することが大事。普通、地域通貨はイニシャルコストが高いためになかなか始められないが、eumoなら非常に安くできる。全国で100個くらいデザインされたら、1つは面白いものが出てくるんじゃないかと期待している」

質問者3「『共感』とは美しい言葉だが、実際には、あることに共感する人もいれば共感しない人もいる。共感する人だけを取り上げて通貨に反映していくのは、片手落ちなのではないか」

新井氏「eumoは資本主義経済に取って代わるものではないし、社会全体を変えようとは思っていないので、共感を追求すればいいと思う。基本は、社会を良くしたいと頑張っている人たちを応援する仕組みを作ること。今の社会にはその選択肢がまったくないことが問題なのだ。分かりやすく言えば社会課題に取り組むNPOがどうすれば食べていけるようになるか、という問いに対する解のひとつがeumoということだ。Aに共感する、Bに共感するということが対立するのではなく、コミュニティでレイヤーを複数持つことができれば、解決できることが増えるのではないかな、ということ」

この他、"環境問題と地域通貨"、"金融理論の解釈論"、"理想の金融像"といったテーマにも論が及ぶなど、広範で活発な議論をすることができました。「これからの社会に向けてどうスイッチを入れるのか。コロナ禍の今だからこそ、本質論を議論し続けることが大事なのではないかと思う」と田口氏。次回もまた、ウィズ/アフターコロナ社会の基底をなすようなテーマで開催される予定となっています。

関連リンク

おすすめ情報

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 2

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク - 3

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 5【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 北海道上士幌町フィールドワーク

- 6

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】 - 7

さんさんネットワーキング〜大忘年会2025~

さんさんネットワーキング〜大忘年会2025~ - 8

【FCAJ共催イベント】EMICoフォーラム2025 「産学官民の地域共創の場 イノベーションコモンズの現在地とこれから」

【FCAJ共催イベント】EMICoフォーラム2025 「産学官民の地域共創の場 イノベーションコモンズの現在地とこれから」 - 9

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】 - 10

【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】

【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】