8,9,17

平成という時代は、バブル景気の余韻で幕開けこそ活況を呈していたものの、その後、日本経済を取り巻く状況は大きく変わり、「失われた20年」とも呼ばれる長い停滞期に突入しました。「いざなみ景気」で快方に向かうも、実感なき景気回復と言われ、リーマンショックや東日本大震災の影響で再び苦境に立たされる中、それまでの常識は崩れ去り、社会観や価値観さえも変化するということを身で持って体験してきました。

そんな時代が終焉を迎えようとしている今、技術は刻々と進化し、情報はより一層の広がりを見せ、私たちを取り巻く環境は加速度的に変化を続けています。これからの時代において、従来のノウハウやセオリーがいずれ通用しなくなることは明白ですが、逆に言えば、あらゆる物事が「常に変化する」ことを前提として捉え、置かれる状況を自ら切り拓く力さえ身につけていれば、新たなビジネスや領域自体をも創造できる自由を手にしているということです。

日本デザイン振興会とエコッツェリア協会が共催する「アフター平成時代を切り拓くための経営マインドとは」は、新しく始まる時代に、丸の内から多様なイノベーションを創出すべく、"デザイン思考"を鍵に各界のフロンティアを切り拓くゲストを招き、そのビジネスストーリーを紐解きながら、枠にとらわれない思考のヒントを探る全5回のプログラム。1月22日に開催された第1回は、多摩大学大学院教授の紺野登氏(知識イノベーション研究所代表・一般社団法人Japan Innovation Network代表理事・一般社団法人Future Center Alliance Japan代表理事)をゲストに迎え、日本企業の本質的な課題を世界的な視点で捉えながら、価値観の転換が求められる今必要とされる「構想力」の重要性を解き明かし、新たな時代への思考を磨くべく、デザインマネジメントの根幹に迫りました。

(左)エコッツェリア協会 田口真司 (右)公益財団法人日本デザイン振興会 川口真沙美氏

(左)エコッツェリア協会 田口真司 (右)公益財団法人日本デザイン振興会 川口真沙美氏

最初に、本プログラムを共催するエコッツェリア協会の田口真司と公益財団法人日本デザイン振興会の川口真沙美氏より、参加者に向けて挨拶が行われました。

「5回シリーズを通して、これからのあり得る方向性について参加者の皆さんと共に考えていく場にしていきたい。講座を通じて、参加者同士の関係性が深まり、新しいプロジェクトが立ち上がるというところまで発展できたら本望です」(田口)

「昨今、デザインシンキングやデザイン経営など、さまざまな言葉がもてはやされていますが、つまるところ、デザインとは置かれた状況から課題を発見し、新たな状況を切り拓いていく力のこと。デザイナーでなくても、これからの時代に必要とされる力であると考え、今回のプログラムを共催させていただくに至りました」(川口氏)

日本の停滞は、社会的"構想力"がなければ抜けられない

プレゼンテーションのテーマは、「ポスト平成時代の経営デザイン 価値観の転換と構想力」。冒頭、紺野氏はタイトルに込めた意図についてこう話しました。

「平成が終わり、新しい時代が始まろうとしている今、我々が直面している大きなテーマのひとつに"価値観の転換"がある。今日皆さんにお伝えしたいメッセージは、価値観の転換が求められる時代だからこそ、やはり我々自身の"構想力"にもう一度目を向けるべきだということ。そして、経営デザインを含むあらゆるデザインの根源が、構想力であること。本題に入る前に、まず日本の現状についてお話したい」

日本の景気は順調に緩やかな拡大を続け、先行きも回復基調の継続が期待されると言われています。2017年12月、内閣府は2012年12月を起点とする景気回復の長さが、高度成長期の「いざなぎ景気」を超えたと正式に判定しました。「戦後未曾有の好景気とも言われている。確かにそうかもしれないが、世界的に見ると、日本は停滞した状況にある」と紺野氏は指摘し、その詳細について説明しました。

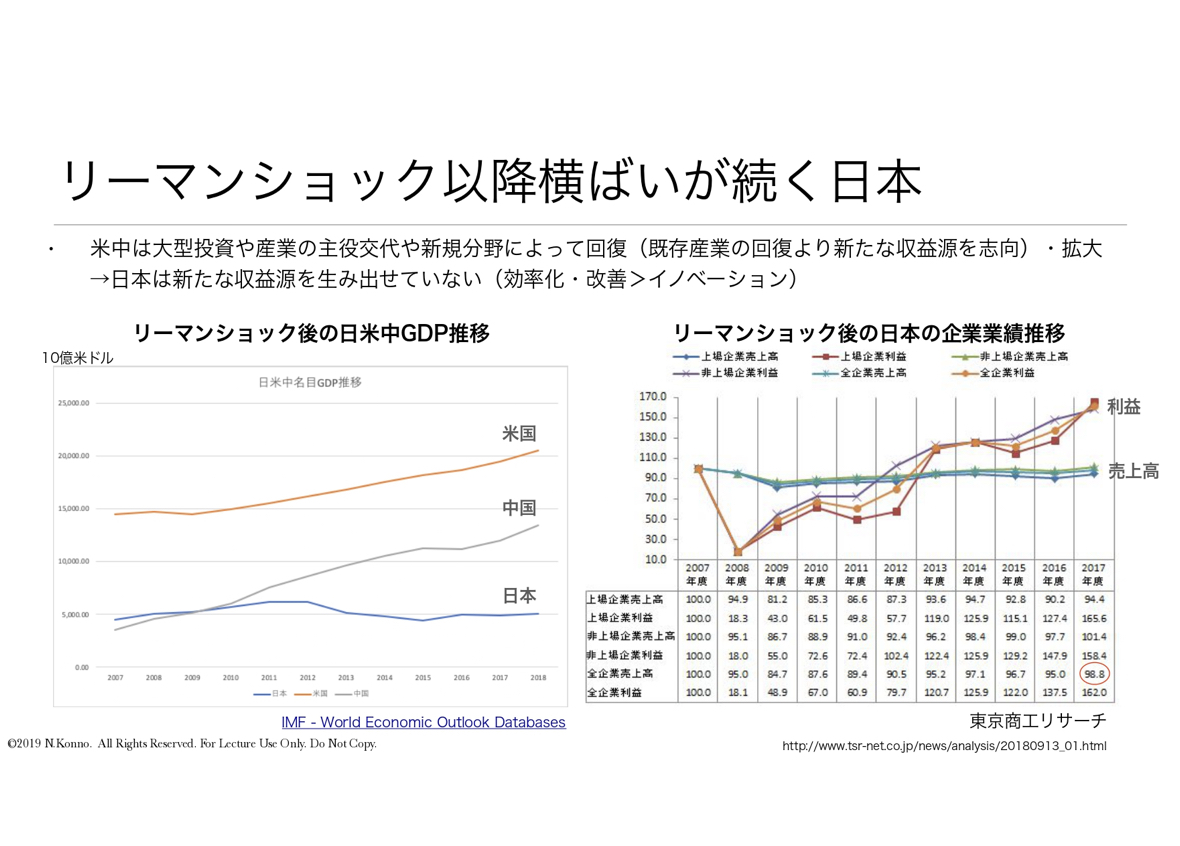

リーマンショック後、大型投資や産業の主役交代、新規分野への拡大など既存産業の回復によって新たな収入源を生み出したアメリカと中国に対し、日本は、イノベーションよりも既存産業の効率化・改善にフォーカスしてきました。GDPの推移を比較すると、アメリカはリーマンショック後の約1.5~2倍、中国は2014年を境にアメリカを抜き去り、約2.5~3倍に増加した一方、日本はリーマンショックから11年経った今もなお、横ばいが続いています。「リーマンショック後の日本の企業業績推移(上記右グラフ)を見ると、2017年の全企業利益は、リーマンショック前の2007年の約1.6倍となっているが、2017年の全企業売上高は、むしろ減少していることが見て取れる」と紺野氏。

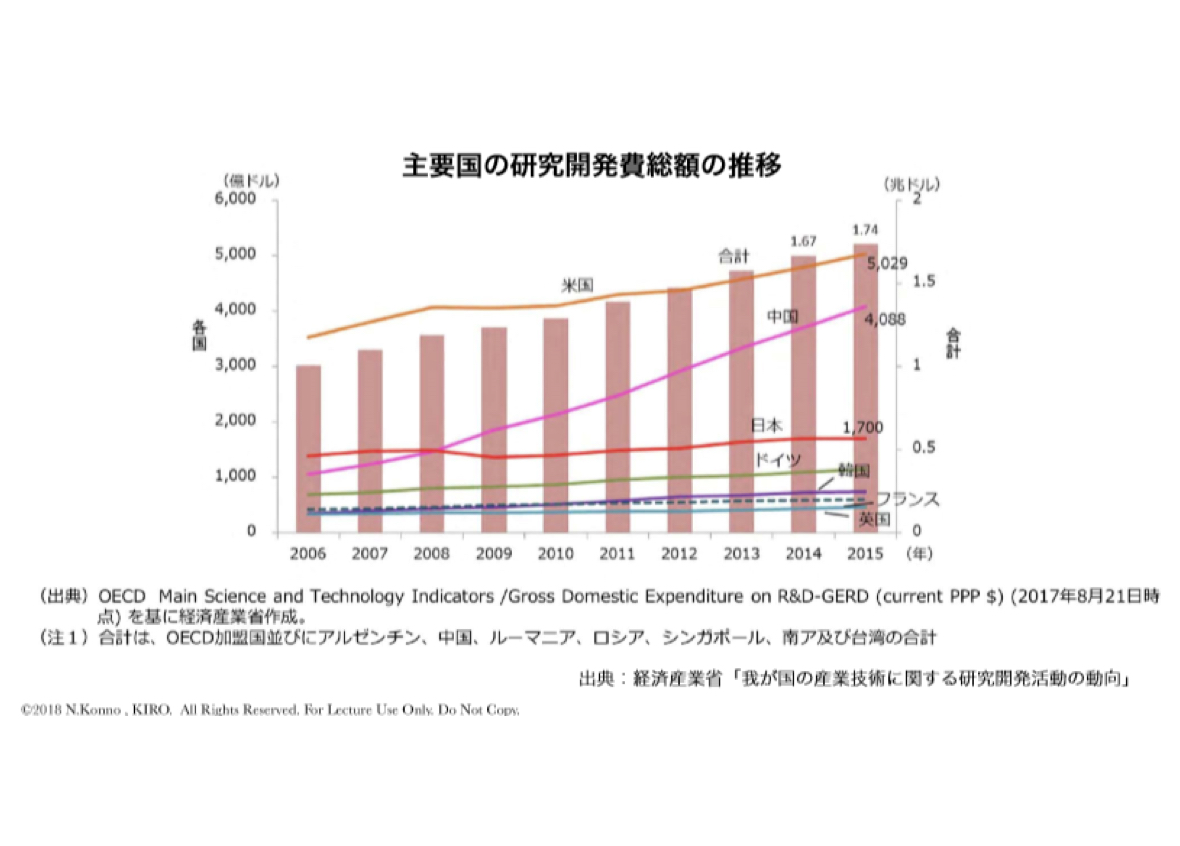

研究開発費についても、ここ数年はアメリカと中国が増加の一途を辿り、2015年ではアメリカが5,029兆ドル、中国が4,088兆ドルを投入したのに対し、日本は横ばいが続き、同年では1,700兆ドルに留まっています。

「公的予算や企業の基礎研究費の減少、あるいは大学と企業の協業における課題に伴い、 "技術に強い日本"は明らかに縮小している。2015年の世界の企業のR&D支出ランキングでは、フォルクスワーゲン、サムスン、インテルがトップ3を占めたが、わずか2年後の2017年にはアマゾン・ドット・コムが1位に躍り出たほか、マイクロソフト、アップル、フェイスブックなど、いわゆるGAFAMの台頭が著しくなった。世界では、猛烈な勢いで新分野への研究開発費が投じられているが、日本は、依然として自動車産業を主とした製造業への開発投資に偏重している状況にある」

また紺野氏は、日米時価総額上位企業300社設立年代別分布のグラフを紹介し、「GAFAを筆頭に、アメリカでは日米の熾烈な製造業競争の時代を経て出現した企業が新たな産業の波を生み出してきた一方、日本経済の主役は今もなお、戦後間もない頃に創業したソニーやホンダ、それ以前のトヨタ自動車や日立製作所などの企業である」と解説しました。

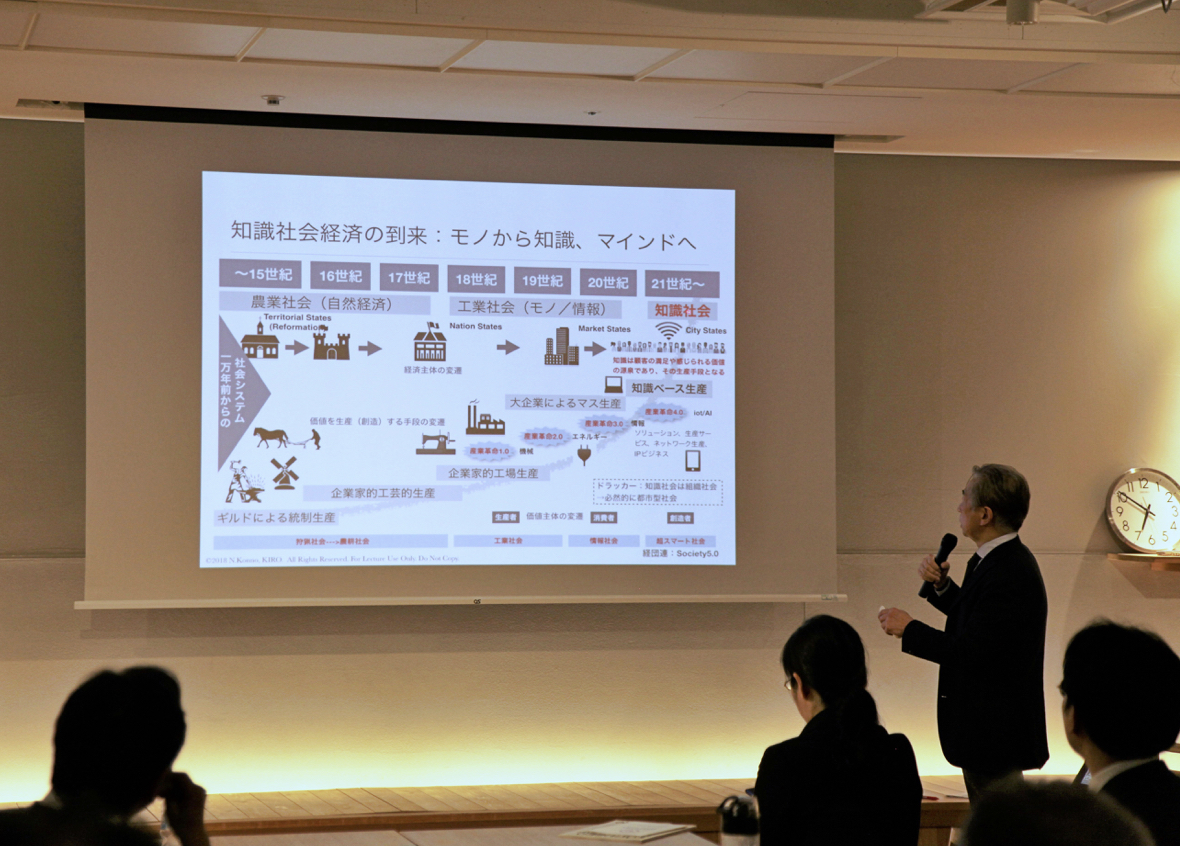

次に、15世紀ごろから21世紀にかけて、農業社会、工業社会、知識社会へと発展を遂げてきた人類社会の歴史を表した図を紹介し、紺野氏はこう話しました。

「日本は、工業社会の最末期に大きく発展した国。モノや情報に代わって、知識やマインドを重んじる知識社会が到来した今も未だ、工業社会に留まっているのが現状。昨今、新たな未来の姿としてSociety5.0が叫ばれているが、社会が変わらなければ、どれだけ企業が努力しても、根本的な日本の状況は変わらない」

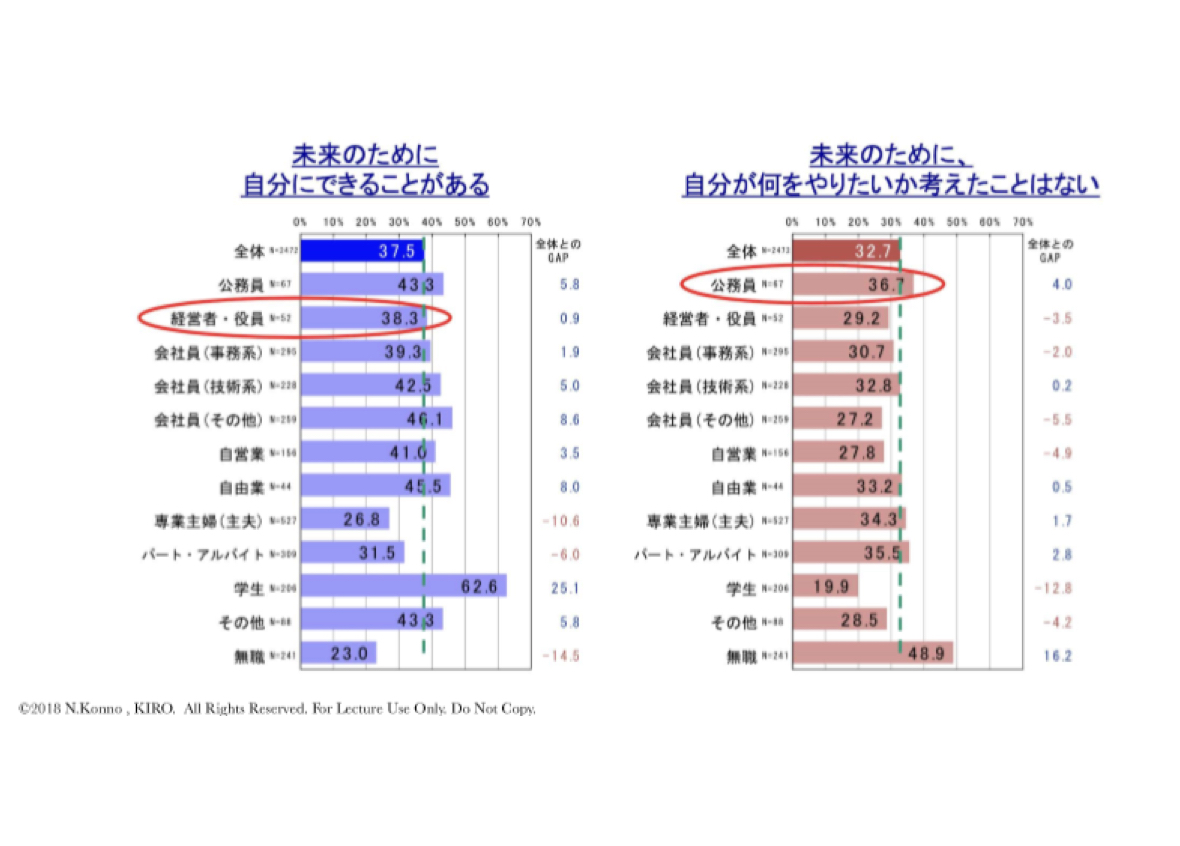

さらに、紺野氏が代表理事を務める一般社団法人Future Center Alliance Japan(FCAJ)の調査結果が共有されました。これによると、普段の暮らし向きに対して、全体の約56%が「ほぼ満足している」と回答したのに対し、「日本社会に対して満足している」と回答したのはわずか24%で、4人に3人が何らかの不満を持っていることが分かりました。また「未来のために自分にできることはある」と回答した人のうち、ダントツ高かったのは62.6%の学生で、経営者・役員は38.3%と平均よりはわずかに高いものの、有識者の中では最も反応が鈍く、「未来のために、自分が何をやりたいか考えたことはない」と回答した人では、36.7%の公務員の反応が高めでした。

「これらの結果からは、危機感を感じてやまない。ダイバーシティが推進される一方、企業の中の"お家制度"はまだまだ残っているし、日本はまだ古いままの社会であるのが現状。知識社会型に変わっていかなければ、どれだけ企業が一生懸命にイノベーションを起こしても広がらないし、本当の意味での変化は生まれてこないだろう」

1995年~2010年に生まれた8~23歳の若者から成る「ジェネレーションZ」こと、通称・"Z世代"は、2019年には世界の全人口77億人の32%を占めると言われています。アメリカではZ世代の割合が全人口の25%を占めるのに対し、少子高齢化が進む日本ではわずか15%。FCAJの調査によると、高齢層よりも10代の方が未来に対して能動的な傾向があることが分かっていますが、世界の半数にも満たない少数派であるゆえ、世界の変化に対して鈍感になる可能性も秘めています。この現状を受けて、「今後、日本の若者が力を発揮していくためには、背中を押してあげる取り組みが必要になるだろう」と述べました。

イノベーションとは、"草の根"の人間的活動

停滞した日本の全貌が明らかになったわけですが、これからの日本は、その現状を打破してイノベーションを起こしていくことができるのでしょうか――「起こすことはできるが、その前に"3つの間違い"があることをまず理解する必要がある」と紺野氏は話します。

<3つの間違い>

1,プラットフォームは日本企業からは生まれない、は間違い

「グーグルの創業者セルゲイ・ブリンが発明した病院用検索システムを、日立アメリカが先立って特許出願していたように、日本企業の技術が他社に使われ普及した例も多い。日本企業は、デジタル・ソフト分野の方向性を部分的に把握しながらも、まずモノづくりにこだわった。しかし、既存事業のモメンタムにとらわれた結果、機会を逸してしまった。その間、サムスンや中国企業はハードに徹底的に集中し、アメリカは脱20世紀型製造業で転換を図っていった。ドイツもインダストリー4.0を推進している。ゲームは変わった」

2,「技術があってもなぜ勝てないか」は問いが間違い:技術起点発想の転換が必要

「日本企業が"モノづくり"を叫び始めた1999年から低迷はさらに進み、相対的地位も低下していった。"この技術で何ができるか"ということに焦点を絞るから、イノベーションが起きない。前述の通り、知識社会経済のモデルへの視点のシフトが急務である」

3,日本には創造力が欠けている、は間違い:必要なのは構想力

「ボリュームは小さいが、特に日本の若者世代の創造性は、世界からも認められている。 日本ほど面白いことが起こる場所はないが、日本企業の多くはそれを認識していない。国内では社会全体が閉塞した状態にあるが、イノベーションのタネはそこらじゅうにある。構想力がないと、どうも先には行けないというのが今の状況である」

なぜ今、構想力が必要なのかを紐解くためには、イノベーションの意味を正しく知る必要があります。

「イノベーションとは、単に何か新しい奇抜なことをすることではなく、新たな考え方や経済知識によって、社会をより良い方向にもたらす綜合的な活動に他ならない。ノーベル経済学賞を受賞した経済学者のエドマンド・S・フェルプスは、イノベーションとは"草の根"が生み出すものであり、ビジネスの世界で経験や思考を積み重ねる小さな進歩から生まれるものだと言っている。つまり、イノベーションとは草の根の人間的活動のこと。今、多くのイノベーション活動は、分析的になり、構想力の欠如で機能不全に陥っている。現状を打破するためには、企業のトップや起業家だけでなく、それを支えるチーム全体が構想力を持つことがカギになる」

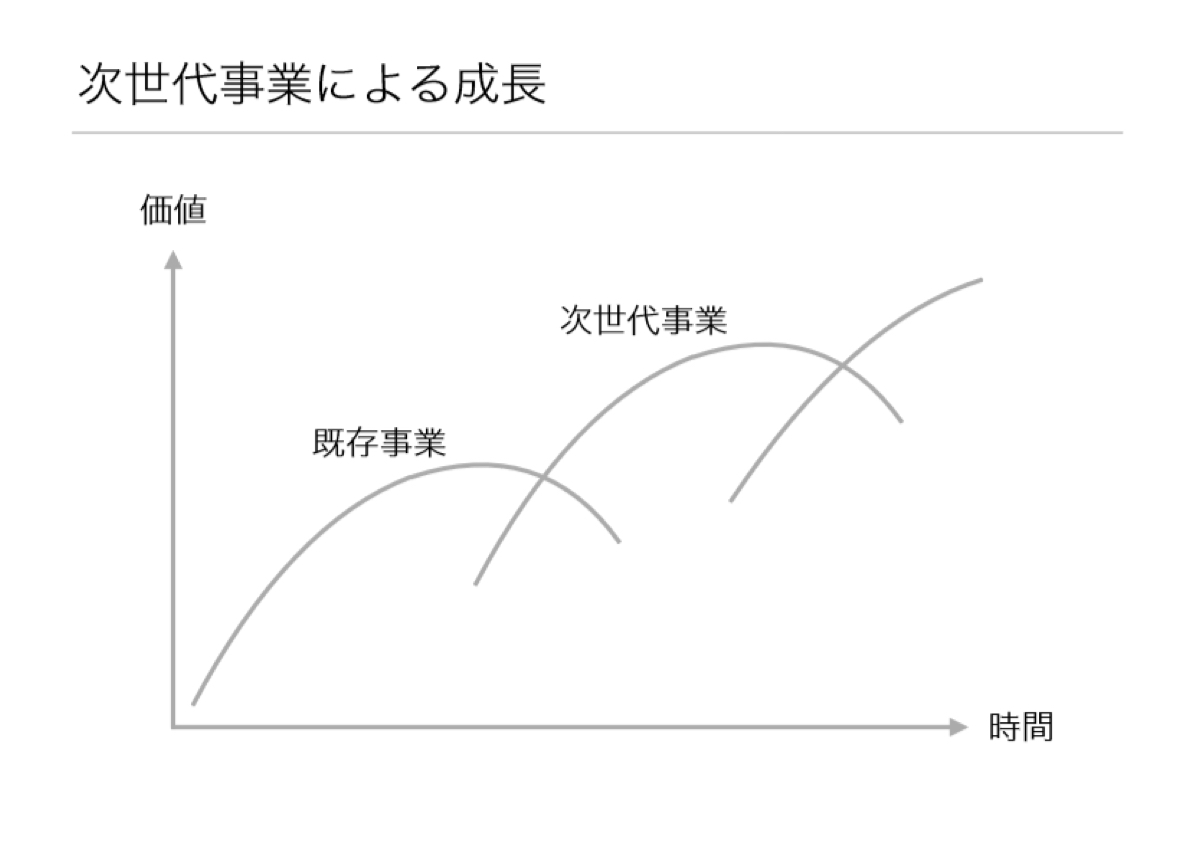

「既存事業の衰退を見越して、次世代事業を準備する。その繰り返しによって持続的な成長を継続しようとする成長モデルがよく描かれるが、次世代事業を育てる以前に、既存事業が早く破綻してしまうなど、サイクルが早すぎて機能しなくなる傾向にある。本業が陳腐化してしまった典型は、富士フィルム。世界の頂点に立った2000年をピークに、急速なデジタル化の進展によって、7年ほどで市場が蒸発してしまった。このように業界の見通しより早く衰退が始まることで、本業が消滅し、一気に陳腐化してしまうケースは、至るところで散見されている」

さらに、リチャード・ニクソンなどのスピーチライターを務め、レーガン政権下でサプライサイドエコノミーの論客として活躍した経済学者ジョージ・ギルダー(George Gilder)が2018年7月に刊行した著書「Life After Google」を紹介し、「ビックデータの時代は終わり、これからはブロックチェーンの時代になる。GAFAさえ取り残される可能性があると著者は示唆している」と説明しました。

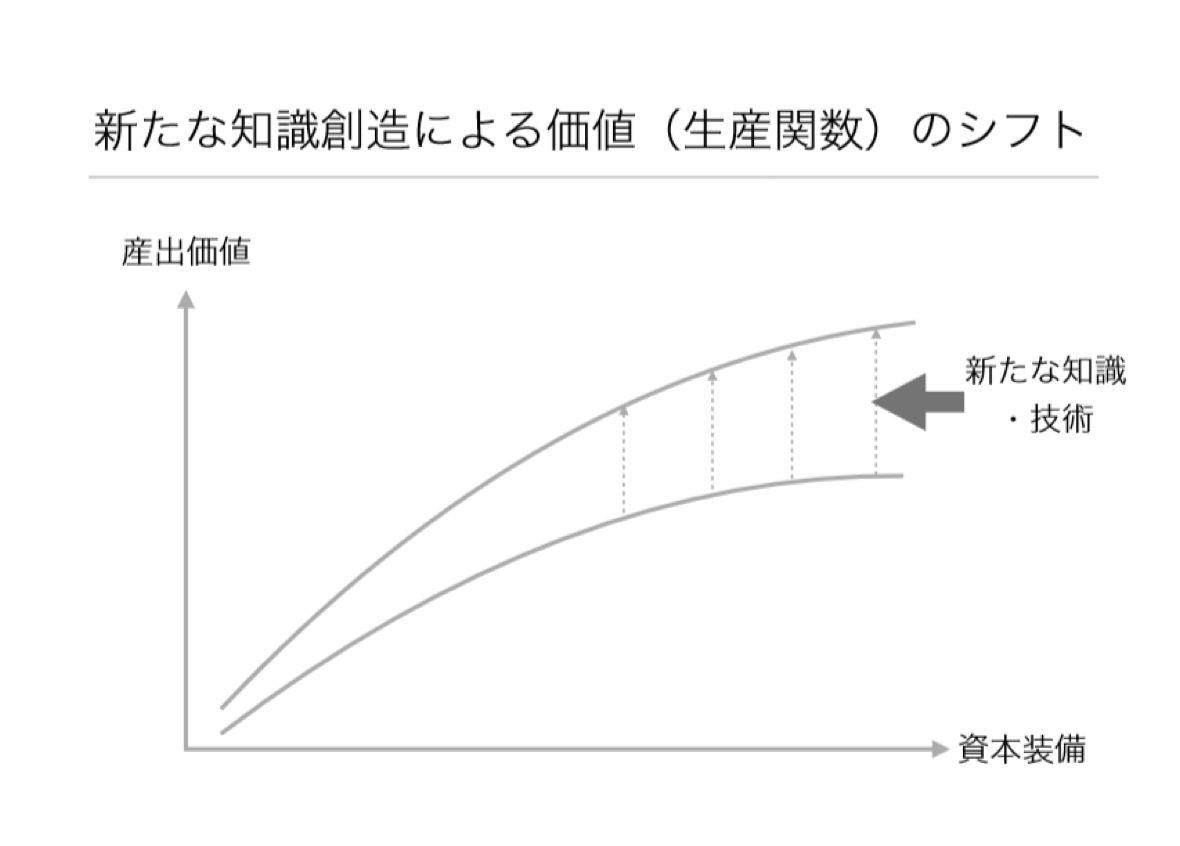

このような時代において、「今後は、イノベーションを基軸とする経営モデルへのシフトが不可避になる」と紺野氏。「資本を投資・装備していくと、そこには価値が生まれる。これまでのやり方に対して、新しい知識や技術を導入すれば、産出価値をさらに高めることが可能になる。知識や技術の代わりに、アイデアやビジネスモデルを導入してもいい。今後の日本企業は、こうしたことをやっていく必要がある」と話し、破壊的イノベーションの理論を確立させたイノベーション研究の第一人者クレイトン・クリステンセンらが提唱するイノベーションの循環サイクルについて説明しました。

「イノベーションには、破壊的イノベーション、維持的イノベーション、効率的イノベーションの3つのサイクルがある。最初はどの企業も、前の時代に対して何か新しいことをやるという破壊的イノベーター。ところが市場が徐々に形成されてくると、新製品の導入による既存価値の領域拡大や付加価値などによって、今度はそれを維持しようとする。そこで経験が蓄積され、学習曲線が生まれてくると、改善によるコスト削減によって、キャッシュフローを生み出して、効率的を図ろうとする。だが、改善の限界や組織の疲弊などによって、いずれどこかで限界を迎える時が来る」

リーマンショック以降、日本企業の利益の大半は、既存市場の製品開発や改善などの維持的かつ効率的イノベーションから生まれました。「新しい需要や価値領域を生み出すためには、 真の意味でのイノベーション経営(innovation management)が必要であり、そのためには構想力が欠かせない」と紺野氏は力を込めて話します。

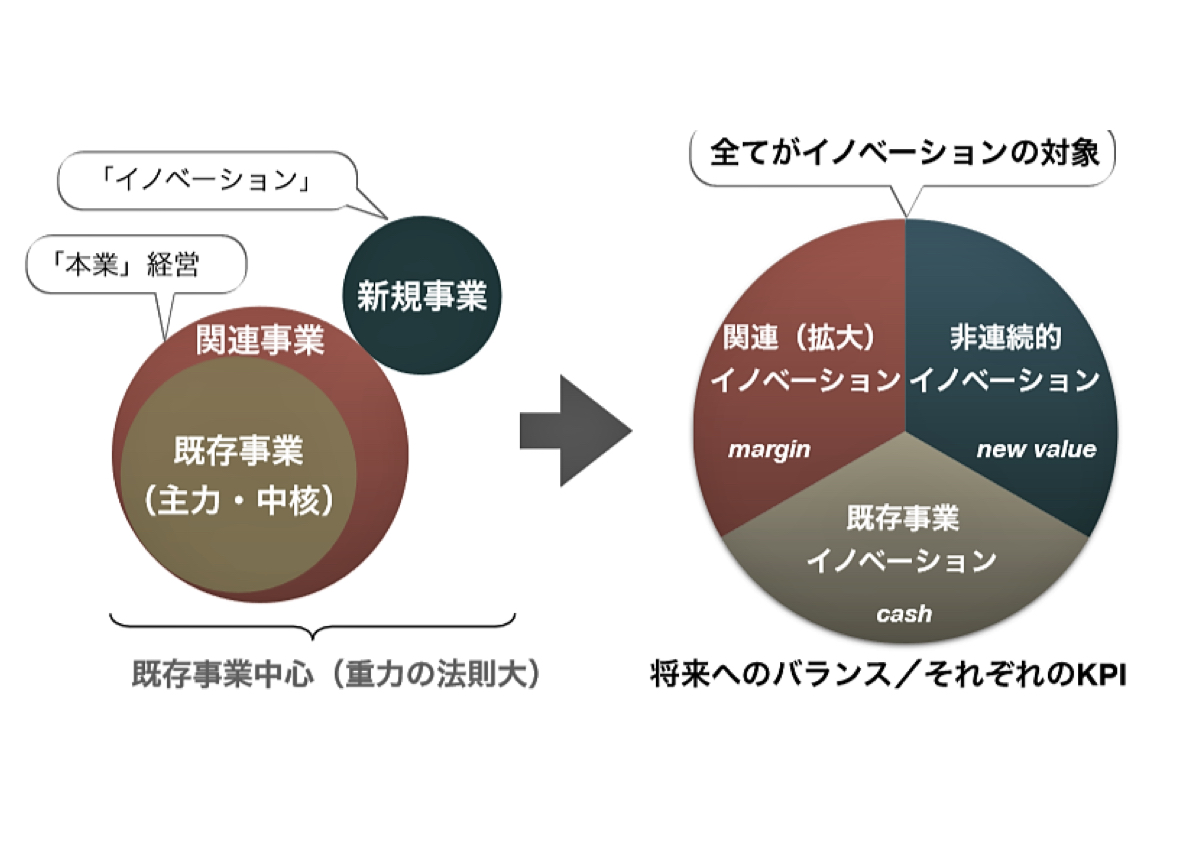

これまでのイノベーション経営は、企業の中核を成す「本業」としての既存事業や関連事業があり、イノベーションの対象である新規事業は別枠として捉えるケースがほとんどでした。「これからのイノベーション経営は、既存事業も関連事業も、あるいは非連続的な新規事業も、すべてをイノベーションの対象としてみんなで考えていくというもの。本業をきちんと守るべきというのも、ひとつの哲学だが、日本の停滞した状況を脱するためには、今こそ、視点の転換が必要」なのです。

「いずれイノベーション経営が常識になる時代がやってくる」と紺野氏は言います。今、世界中の大企業では、イノベーション経営に取り組む流れが凄まじい勢いで起きています。「大企業はイノベーションに向いていないからできないとは言っていられない時代にどう対応していけるか。イノベーションゆえに、成功率は当然低いが、どこかでテイクオフする可能性は必ずある。大企業が集積する大丸有で、大企業の逆襲が起きなければ、"元気がない"と世界的に見なされてしまうことになるだろう」

第1回の後半では、紺野氏が提唱する「構想力の方法論」や「デザイナーの構想力としてのデザイン思考」、さらには知識創造プロセスなど、構想力にまつわる多彩なプレゼンテーションが行われました。レポート後編では、その模様をお届けします。

関連リンク

おすすめ情報

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 2

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】 - 3

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 5

【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】

【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】 - 6

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】 - 8

【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~

【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~ - 9

【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方

【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方 - 10

【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造

【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造