イベント特別イベント・レポート

【レポート】フードハブ・プロジェクト ~"創造的過疎"を実現するための小さ な食の経済循環~

第3回アフター平成時代を切り拓くための経営マインドとは 2019年3月26日(火)開催

8,11,12

日本デザイン振興会とエコッツェリア協会が共催する「アフター平成時代を切り拓くための経営マインドとは」は、"デザイン思考"を鍵に、各界でビジネスのフロンティアを切り拓くゲストをお招きし、そのビジネスのプロセスを紐解きながら、枠にとらわれない思考のヒントを探る全5回のプログラム。新しい時代にビジネスを開拓し、イノベーションの創出を目指す人に向けて開催中の本講座も、いよいよ中盤を迎えました。

第3回講座のゲストは、新しい地域づくりの事例として注目の集まる徳島県神山町で、"地産地食"を合言葉に、地域の農業と食文化を次世代につなぐ「フードハブ・プロジェクト」を推進している真鍋太一氏。米国の大学で学んだのち、広告やデザインの世界で働きながら「社会を変えていきたい」と思っていた真鍋氏が、神山町で取り組む「まちのこれからをつくる小さな経済活動」には、新しい時代を切り拓くためのヒントが数多くありました。

みんなで食べて、支えて、農の担い手を育てる

吉野川の南側に並行して流れる鮎喰川上流域に位置する神山町は、神領村、鬼籠野村などの5村が合併してできた人口5,374人(2018年9月1日現在)のまち。徳島県にある24自治体の中で9番目に大きい町面積(約173km2)のほとんどは、森林と農地で占められていており、農業と林業が主産業となっています。

真鍋氏が妻子とともにこのまちに移住したのは、2014年3月のこと。Webコンサルティング、デザイン制作などを手がける株式会社モノサス(以下、モノサス)プロデュース部の部長として働きながら、2016年4月からは、神山町町役場、神山つなぐ公社、モノサスと共同で立ち上げたフードハブ・プロジェクトの支配人として、多忙な毎日を送っています。

フードハブ・プロジェクトが立ち上がるきっかけになったのは、2015年7月から12月にかけて、神山町の地方創生戦略を検討するために開かれたワーキンググループ。真鍋氏とほぼ同じ時期に神山町に移住したという、働き方研究家の西村佳哲氏(リビングワールド代表)のファシリテートのもと、「すまいづくり」、「ひとづくり」、「しごとづくり」、「循環の仕組みづくり」、「安心な暮らしづくり」、「関係づくり」、「見える化」の7つを必要な施策領域として、"創造的過疎"のプロセスをいかに実装していくか、メンバーで話し合い、考えていきました。

創造的過疎は、今日に至る神山町の状況づくりを20年以上にわたりけん引してきた大南信也氏(NPO法人グリーンバレー理事長)が数年前につくった造語。「神山町の高齢化率は49.5%(2015年)で、全国的に見ても、かなり高齢化が進んでいる状況です。大南さんが提唱する創造的過疎という言葉の中には、"過疎化の現状を受け入れ、減ってゆく人口の数でなく、その中身を考えながら、人口減少社会をいかに創造的に生きてゆくか"という意図が込められています。私の解釈ですが、この地方創生戦略のコアには、人口が減少していく中で、いかに"多様な可能性のあるまち"をつくっていくかという趣旨があったのではないかと思っています」と真鍋氏。

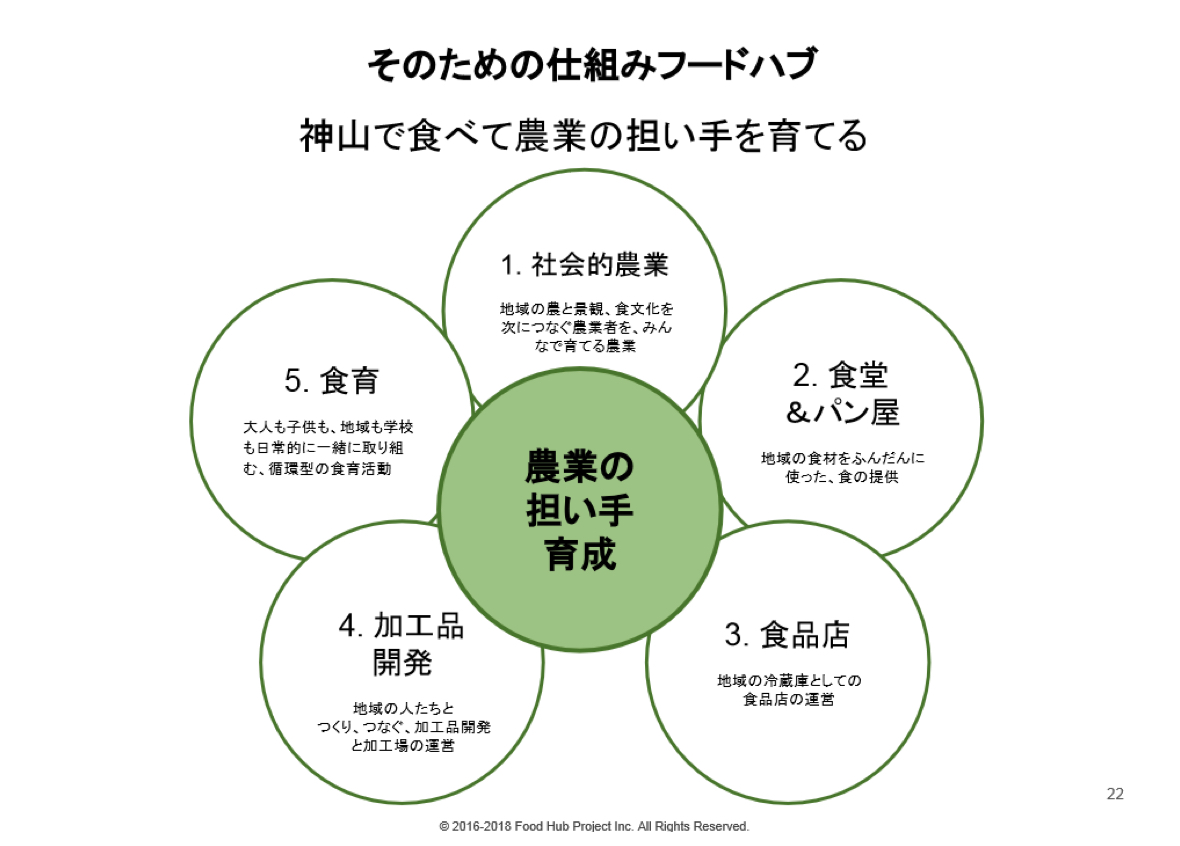

人がいて、いい住居がある、いきいきと働ける、富や資源が流出していない、安全性がある、関係が豊かで開かれているーーそんなまちをつくっていくための神山町創生戦略におけるフードハブ・プロジェクトのミッションは、「循環の仕組みづくり」です。神山町の農業者の平均年齢は71歳とかなり高齢で、担い手の不足による耕作放棄地や農環境の悪化による鳥獣被害が増加していることから、神山独自の農業の担い手を育てる「仕組み」をつくることが、このまちの喫緊の課題でした。

"田舎で育てた農作物をJAや市場、小売を通して、不特定多数の消費者に届ける"という従来の仕組みではなく、「神山町で育てた農作物を、神山町に暮らす特定多数の人々に、自分たちで届けるという小さな仕組みをつくれば、地域内で食の経済を循環させていくことができるのではないか」――真鍋氏らがこう考えた背景には、農業では黒字であっても、飲食料品やパン・外食などでは赤字という収支事例が、各地で散見されていることにありました。

「原料を地域外に出荷している一方、地域外で加工されたものを仕入れて、地域内に流通させているため、結果的に、大部分の資源と多くのお金が地域外に出てしまい、地域内で食の経済が循環していないことになります。飲食店が少なく、パン屋さんもない神山町でも、同じ状況が起きていました。そこで、食の観点から変えていこうと、神山町で育てて届けるだけでなく、ここで調理して、みんなで食べることで、神山町の農業を支えながら、次の担い手を育てていくということを循環させていくための仕組みとして、フードハブ・プロジェクトが立ち上あがりました。言い換えれば、私たちは、神山の農業を次の世代につなぐために設立した農業の会社です」

「育てる、食べる、つくる、つなぐ」で循環させていく

フードハブ・プロジェクトの合言葉は、地産地食。地域の農と景観、食文化をつなぐ農業者を育てる「社会的農業」を行いながら、食堂「かま屋」とパン屋「かまパン&ストア」を経営し、食育、地域の冷蔵庫としての食品店の運営、加工品の開発も行っています。育てる部門(農業チーム)、つくる部門(加工チーム)、食べる部門(料理チーム)、つなぐ部門(食育チーム)の4部門があり、農業者、パン職人、料理人など、20名を超える多様なメンバーの4名以外はなんとみな移住者。「このプロジェクトのために移住した家族は、自身の家族を含めて、親10名、子ども9名がいます」と真鍋氏は話します。

フードハブ・プロジェクトの仕組みを築き上げていくうえで最もハードルが高かったのは、育てる部門。耕作放棄地などの農地管理、農作物の生産と仕入れ、担い手の育成を行うチームです。

「よく"地域に入り込む"と言われるように、本当に地域になじまないと、農地を借りられないという状況があります。神山町で代々農家を続けてきた白桃茂さん、そしてその息子であり町役場の農業係を務める白桃薫さん。フードハブ・プロジェクトのメンバーに加わってくれたこの親子のおかげで、農地を借りることができています。私たちが農業を始めて今年で4年目。ようやく農業法人としてやっていくための圃場準備が完了し、立ち上がってきたかなという感じです」

地域の農家から引き継いできた農地の約7割は、耕作放棄地や農業を継続することが難しかった畑。それらを開墾して、米畑や小麦畑、ニンジンやキュウリなどの野菜畑をつくるなど、地域の農家の農作物を少しでも多く仕入れられるように連携を取りながら、現在では3.35ヘクタール以上の農地で農作物を育てています。こうした活動の中で新規就農者を受け入れて育成し、就農から2年後には農地ごと独立させるという仕組みになっています。

食育を担う「つなぐ部門」では、「種をつなぐ」、「育てて、つくって、食べる」など、学校という小さな社会の中で、さまざまなものごとを循環させる取り組みが行われています。例えば、神領小学校と広野小学校の5年生の子どもたちが挑戦した"化学肥料と農薬を使わないお米づくり"。前述した白桃さんの一家で70年以上受け継がれてきたもち米の種を子どもたちは自分で選別し、苗立て、田植え、稲刈りをして、次の5年生に受け継いでいくのです。お米のことをもっと知ってもらうために、神山町と世界のお米、草取りについての座学も行われています。

農業高校の城西高校神山校では、定員割れの施策として、同校と町役場、神山つなぐ公社、フードハブ・プロジェクトの協働のもと、2年もの月日をかけて学科改正への取り組みも行われました。新コースは、1年次に地域創生類を学び、2、3年次では、環境デザインコースと食農プロデュースコースのいずれかを選択できるカリキュラムになっています。

米ぬかボカシ肥料や稲わらマルチなど、昔ながらの農法を学んだり、自分たちで育てて農作物を使ってお弁当をつくって販売するなど、保育園、小学校、中学校、高校のほぼ全学年の子どもたちを対象にした多彩な食育が行われているほか、"地元のお母さん"や東京の料理人が神山町の食材を使って料理する「大人の地産地食の学校」も開かれています。

食堂「かま屋」のネーミングは、神山町では竈のある場所を「かま屋」と呼ぶことから、地域の台所という意味を込めてつけられました。お米や野菜は、フードハブ・プロジェクトの農業チームが、化学肥料や化学的合成農薬を一切使わずに育ててものと、神山町で有機野菜をつくる生産者グループ「里山の会」から仕入れたものをできるかぎり使用したおばんざい形式のワンプレートランチや定食メニューを提供しています。「神山町のみんなで食べて、農業を支えていく」ことを目指すフードハブならではの「町内価格」も設けられています。

食堂のお皿は、徳島県を代表する大谷焼の窯元・森陶器と一緒につくったオリジナル。フードハブ・プロジェクトで育てた稲の藁の灰を釉薬に使ったベージュ色など、"循環"をテーマにつくられた独特の色味が地元の食材を使った料理を引き立てます。薬剤を一切使用していない神山町の杉材を使い、木の手触りと風合いがそのまま残る机や椅子、割り箸など、ぬくもりあふれる空間には、地域の素材を活かしたこだわりが随所に散りばめられています。

パン屋「かまパン&ストア」は、地域の日常のパンを職人がつくり、地域の人々に届ける場所。地元の人から譲り受けた石臼製粉機と在来小麦を復活させてつくった全粒100%のオリジナルカンパーニュ「神山100」や地元で採れた野菜をふんだんに使ったパンなど、ここでしか味わうことのできない美味しいパンがそろっています。

「在来小麦の種のみが継がれていた状況から、復活させて3年目になります。1年目は、地元の農家さんも全然スイッチが入らなかったのですが、うちにはパン職人がいるので、すぐにパンにすることができます。そうこうするうちに、農家さんしかり、農業チームもやる気が出てきて、どんどん増やしている状況です。農家さんは農家さん、料理人は料理人、パン職人はパン職人と別々にやっていたら、ここまでスピード感をもってかたちにはできなかったでしょうし、多様性のあるひとつのチームで連携して取り組んできて、良かったなと思います」

かまパンに併設したショップでは、「神山の食卓を楽しく」をテーマに、徳島県内から四国まで範囲を広げて、自社で育てた野菜をはじめ、手間ひまかけて丁寧につくられた味噌や醤油、かま屋で使用している調味料などを販売しています。それらの味のベースになっているのは、「神山の味」という1978年に神山の生活改善グループによって出版された郷土料理と食文化の本。「新しいものをデザインしていくというよりは、あるものでいかにデザインしていくか、より良くしていくか」をテーマにした商品開発が行われていて、地域のお母さんたちの協力のもと、米粉、米ぬか、米油を使ってつくられる焼き菓子「カミヤマメイト」や「神山秘伝の焼き肉のタレ」など、このまちならではのユニークな品々がそろいます。

「かま屋通信」は、2017年10月よりフードハブ・プロジェクトが発行している自社メディア。農園係や食育係や料理人など、スタッフがそれぞれの活動を一人称で綴り、徳島新聞の折込チラシとして地域の人々に毎月配布しています。

「新聞チラシは、田舎のSNS。情報発信をアナログにすることで、高齢化率49.5%のまちの幅広い世代に、じっくり、ゆっくり伝えることを目的に続けています。店には来てくれないけれど、かま屋通信は読んでいるという地元の高齢者の方もいて、道の駅などで会うと記事の感想を伝えてくださいます。一面には、月々の産食率を掲載して、地産地食を数字で伝えるようにしています。平均すると、60%前後を推移しているような状況です」

課題解決から、可能性へ

「大量生産を否定するのではなく、もうひとつの選択肢として地産地食を残していくことは、各地域にとって非常に重要だと思う」と真鍋氏は話します。日々、工場で大量、均一につくられる大量生産の食は、不特定多数の消費者に届けられます。その方が安全性が高いという考え方もあり、資源が企業に集中し、ひいては企業の成長につながるという意味でも大事なことです。

「しかし、コンビニで買ったおにぎりを食べても、残念ながら、地域に対する愛着は生まれません。私たちとしては、その地域の人々やその土地を訪れる特定多数の人たちに向けて、地域のつくり手が少量で多様性のあるものを作り続けることによって、それぞれの地域に愛着が育まれて、地域内で資源が循環し、コミュニティの成長につながると考えています。日常の食を見直していくことで、"みんなのことで、毎日のこと"になり、地域に一体感が生まれて多くの課題が解決へと動き出すのではないかと考えています」

農業者の高齢化、雇用不足、担い手不足、都市への人口流出など、ひとつの問題だけをどうするかということではなく、全体として可能性がある状態をつくっていく。その結果、さまざまな課題の解決につながっていくーー「フードハブ・プロジェクトは、それを実現するためのエコシステムだと自負して取り組んでいます」と真鍋氏。

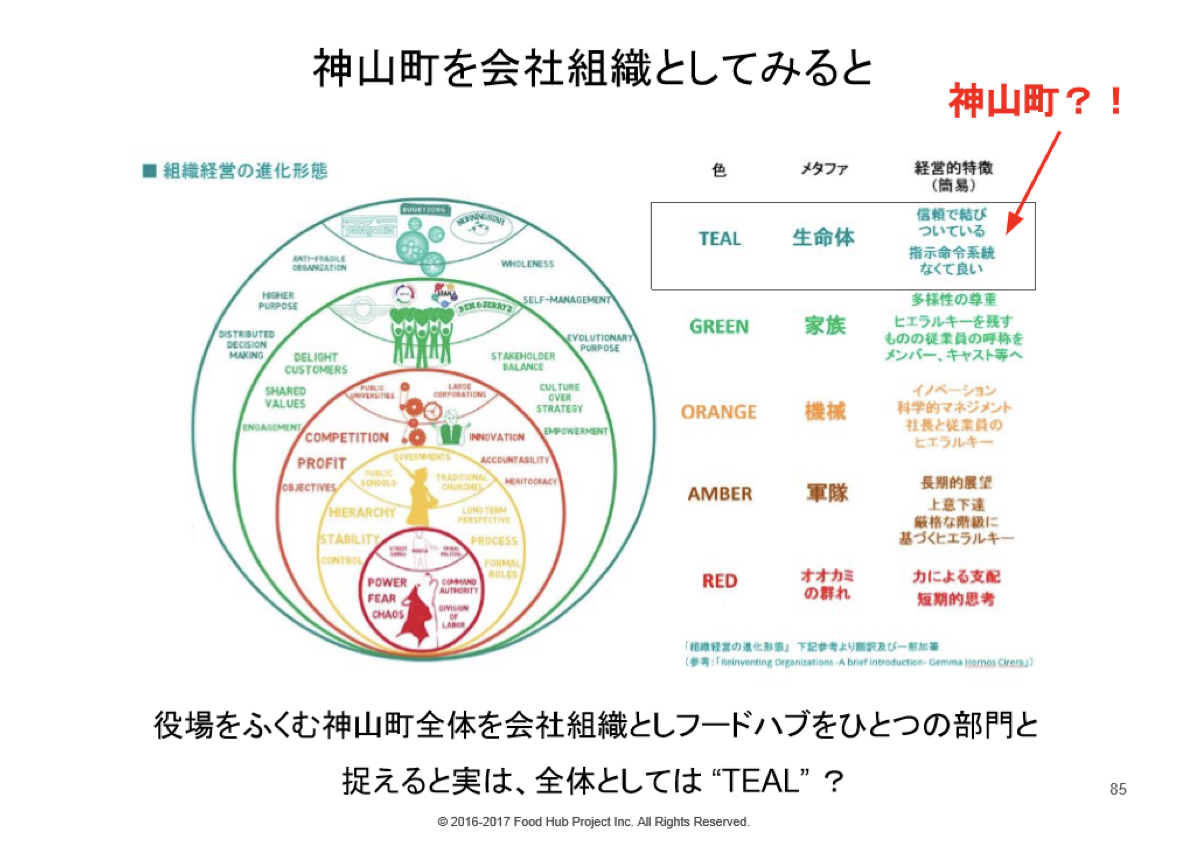

近年日本でも注目されている「ティール組織(Teal Organization)」は、存在目的、セルフマネージメント(自主経営)、ホールネス(全体性)を兼ね備えた"生命体"のような有機的な組織のこと。個々が意思決定権を持ち、自分らしさを最大限に発揮しながら、ひとつのチームとして進化する組織の存在目的を追求していくという、まさに先の読めない時代に必然的に生まれたともいえる新しい組織モデルです。

「町役場を含む神山町全体を会社組織とし、フードハブをひとつの部門として捉えると、全体としては、ティール組織といえるのではないかと思いました。存在目的は、"まちのHave to(課題)がフードハブのWant to(可能性)"として進化し続けています。自主的な経営を主体に、まちと二人三脚で報告、相談、アドバイスを受けられる関係性の中で、常にまちの全体性を意識しながら、考え、行動するチームがフードハブとなっています」

「フードハブを立ち上げてまだ3年目のひよっ子の私が語るのも恐縮なのですが、お題をいただいたので自分なりに考えてみました」と真鍋氏は言い、これからの経営とデザインのカギについてこう説明しました。

「"ひとりよりも、みんなで。Have toよりも、Want toへ。単一よりも、多様へ。横よりも、縦のつながりへ。今よりも、未来へ。課題解決から、可能性へ"。課題を解決したら、次の課題に移るというのではなく、デザインとは可能性を広げていくためにもっと活かせるものですし、それが結果として、課題解決につながる方が、いろんな人が巻き込まれて、活躍の場も広がっていくのではないかと思います」

神山町のお母さん11名に"ごはんのお供"をつくってもらい、新米とともに味わう「神山 ご飯のおとも自慢大会」など、フードハブでは今、「食べる」を中心としたさまざまなプロジェクトが進められています。神山の日本酒を復活させるにあたっては、クラウドファンディングで約231万円の支援資金を集めることに成功し、"地域の恵みを使って、少しだけつくる"という難壁をみごとにクリアしました。中でもユニークなのは、アーティスト・イン・レジデンスが20周年を迎えた神山町ならではの「Chief in Residence Program」という自主企画。「海外のシェフに、地域の日常に入り込んでもらうと面白いのでは?」というアイデアのもと、各シェフによる食のイベントの開催や、シェフの作品を加工品として残してもらうなど、多様性を受け入れながら、地域の新たな可能性を見出すことを目指した取り組みが行われています。まちを出たり入ったりして1年間滞在したシェフもいるのだそうです。

フードハブ・プロジェクトへの注目が集まる中、地域外からも声がかかるようになりました。その先駆けとして、今年3月10日にお披露目したのが、広島県尾道市の「新尾道駅舎プロジェクト」。"駅を移動と消費する場所から、交流と愛着を育む場へ"というコンセプトのもとにつくった「おのまる商店」は、尾道の食とグッズをまるっと集めたパントリー型ショップ。まちや島々をポタリングできるレンタサイクルもあります。

「地元の漁師の方たちが船上で食べていた巻きおにぎりにヒントを得て、"瀬戸内を巻いて食べる"をテーマに、新しくて懐かしい新感覚の巻きおにぎりを開発し、"せとうち巻き"と名付けました。地元の商業高校の学生たちと一緒に、毎年商品化していくことが決まったそうです。彼らもそうだし、関係者の方たちが買いに来てくれるんですよね。そこでいかに関係性をつくっていくかということが大切だと思います」

小さな経済圏をつくることに特化した理由

この日、参加者の中には、本講座の第2回のゲストとして登壇した暮らし研究家の土谷貞雄氏の姿がありました。

「成長経済から成熟経済へと変化する中、それを前提とした経済のあり方や生き方が、さまざまな地域で起きています。フードハブ・プロジェクトは、創造的過疎という過疎になっていくことを楽しんでいくような考え方をベースに、実践してかたちにしているところが素晴らしいと思いました。社会の価値観が大きく変わっていく中で、頭で理解するだけでなく、現地に行き、その新しい価値観を動かしていくプロセスに自分も寄り添っていくことは非常に大事ですが、勇気が要ることでもあると思います。フードハブのような先駆者がいることは、とても心強いですよね」

エコッツェリア協会 田口真司

エコッツェリア協会 田口真司

パネルディスカッションの冒頭、本プログラムを共催するエコッツェリア協会の田口真司は、「地域循環を起こす地産地食」についての質問を真鍋氏に投げかけました。

「地域循環を起こすためには、民意を高めることへのアプローチが必要だとよく言われますが、フードハブ・プロジェクトでは、啓蒙活動をしながら取り組んでいるのか、それとも自然体でやっていて、それが必然と地域循環につながっていくのか。狙いがあれば教えてほしい」

「前者ですね。平日にかま屋に来てくれるのは移住者の方たちがほとんどで、週末は地域外からの方たちが大半。地元の人たちは少数です。町役場の方たちはみな、自宅に戻ってランチを食べますし、高齢者の方たちの間でも、外食文化というもの自体がそれほど根づいていません。ゆえに、地域の食文化を大きく変える必要はないと思う一方、かま屋通信などを通じて、私たちの活動を地域の人々に伝えることは地道に続けています」(真鍋氏)

公益財団法人日本デザイン振興会 川口真沙美氏

公益財団法人日本デザイン振興会 川口真沙美氏

公益財団法人日本デザイン振興会の川口真沙美氏からは、「どのような経緯から、小さな経済圏をつくることに特化したのか?」という質問が上がりました。

「神山町には、可能性しかないと思ったからです。近場のスーパーマーケットに行くと、大手メーカーの食材や調味料しか売っていない、天然酵母のパンもない。地元の食材やこの土地で受け継がれてきた特有のものを取り扱うお店があったらいいなという自分の欲求が強くあって、当初は、家庭と地続きの自宅で小さくやっていきたいと思っていました。小さな経済圏が成り立って、増えていけば、やがてそれがひとつの経済として循環していくという考え方です。"人口が減少していく中、フードハブは10年後にどうなっていると思う?"とよく聞かれます。今、食堂やストアに来てくれるお客さんの多くは移住者の方たちです。となると、10年後には町民全体の数は減るかもしれないけれど、移住者は増え、うちのお客さんも増えているという仮説が立てられます。現に、移住者が人口の半分以上を超えるとも言われています。もしかすると、20年くらいかかるかもしれませんが、やはり地道に続けていくことが大切だと思っています」

その後、参加者の方たちはグループに分かれてワークショップを行い、感想や質疑応答を全体で共有しました。「まちとの連携体制や社内でのチームワークなどのほかに、この事業がうまくいっている要因は何だと思うか?」という質問に対し、「うまくいっているように見せているだけで、いつも順調に問題だらけで進んでいます(笑)」と答え、会場に笑いを誘いました。

「すごく良かったと思うのは、一気に全体として立ち上げたことですね。初年度は過疎化交付金をいただいて、現場のメンバー3人の雇用費が確保された状態で活動しました。白桃薫さんは町役場から、私はモノサスから来ているので、人件費はかからない状況でしたが、農業から飲食店からと徐々に着手していたとしたら、今あるかたちにはたどり着けていなかったと思います。あとは、やはり人材の多様性でしょうか。最初は混沌としているかもしれないけれど、多様性のあるメンバーで、いかにぎりぎりの状態をみんなで突き進んでいくか、ひとつのチームをつくっていくかということに注力してきました」

講座のあとに開かれた交流会では、神山の日本酒とビールが振る舞われ、大いに盛り上がりました。真鍋氏のプレゼンテーションでは、"地道に続けていく"というフレーズが幾度となく登場しました。その継続の先にはどんな展開が繰り広げられるのでしょうか。2018年度グッドデザイン金賞(経済産業大臣賞)を受賞したフードハブ・プロジェクト、今後の発展に期待が募ります。

おすすめ情報

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 2

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】 - 3

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 5

【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】

【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】 - 6

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】 - 8

【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~

【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~ - 9

【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方

【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方 - 10

【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造

【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造