8,12,15

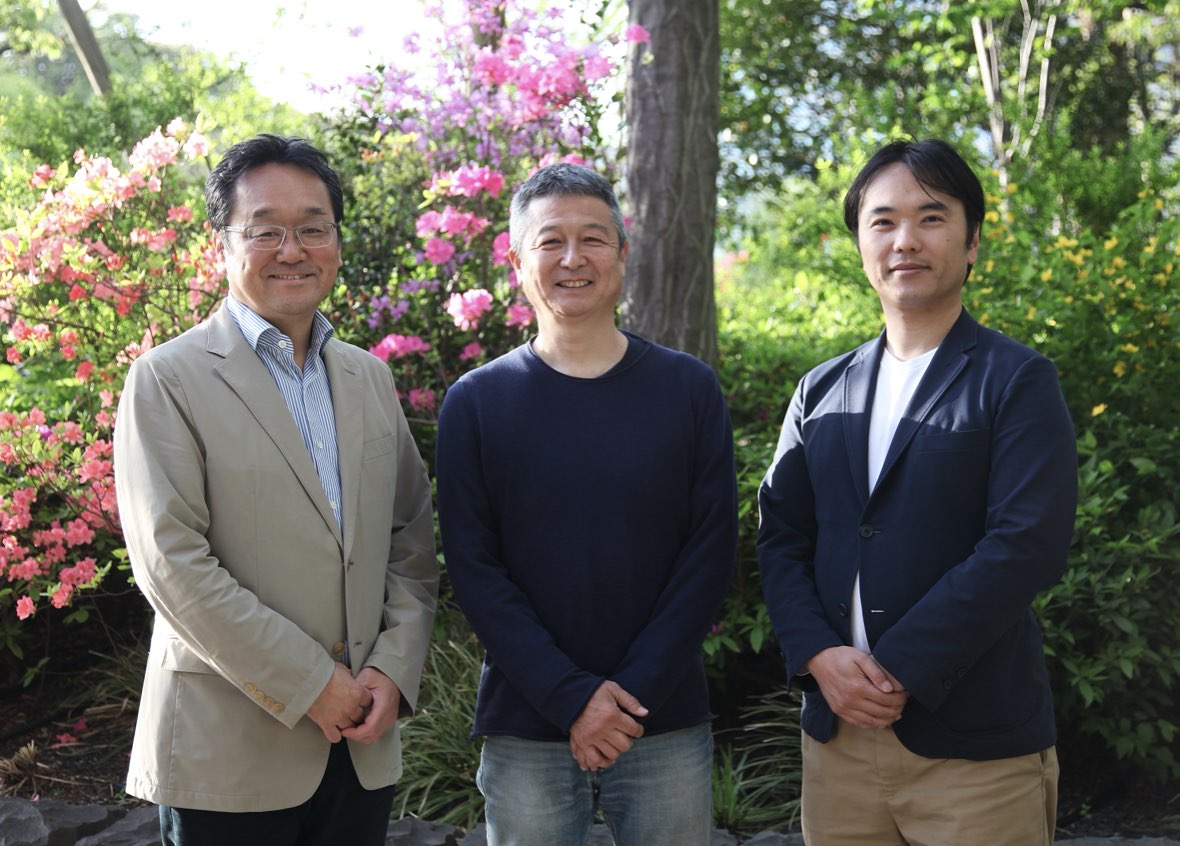

森の国、日本をこよなく愛する人、佐藤岳利氏(株式会社 佐藤岳利事務所)。「自然の産物を宝物に変え、人々の暮らしを豊かにする一助となりたい」。そんな想いのもと、木材に関わる業界の第一線で活躍を続ける氏のルーツは、意外にも国外の多様な地域にありました。破天荒でありながらも、常に本質を見つめ続けてきた佐藤氏の生きざまに迫ります。

- 続きを読む

- 原点は、アメリカ放浪の旅

原点は、アメリカ放浪の旅

田口 佐藤さんのルーツを探っていきたいと思うのですが、まずは学生時代についてお聞かせください。

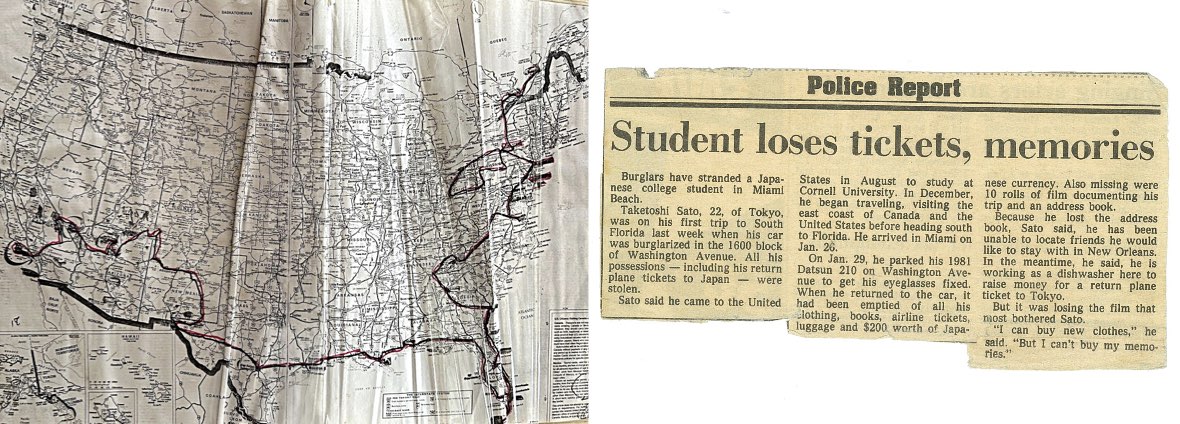

佐藤 大学生の頃は、アルバイトに明け暮れていましたね。卒業したら何をすればいいのか、ずっと模索していました。そんな中、自分の人生を支えるものに出会えるんじゃないかと思い、大学3年の終わりに休学してアメリカに渡り、3カ月間の語学学校を経て、その後9ヶ月間、放浪の旅をしたんです。ちょうど現地に暮らしていて、日本に帰国するという友人がいたので、彼の車を安くゆずってもらい、それに乗って、ニューヨークから東海岸を南下することにしました。

ところが、マイアミビーチまでたどり着いた時に事件が起きました。ちょっと目を離した隙に、車以外の持ち物を一切合切、盗まれてしまったんです。パスポートも、現金も、帰りの航空券も、その先の道中でお世話になるはずだった方の連絡先を書いたメモも全部なくなっていて、目の前が真っ暗になり、しばらくの間途方に暮れていました。

田口 大変な状況ですが、その後どうされたんですか。

佐藤 どうせなら、作家のアーネスト・ヘミングウェイが通っていた「SLOPPY JOE'S BAR」で皿洗いをして、お金を貯めようと思い、アメリカ最南端のキーウェストまで行きました。あいにく、そのバーは人手が足りていたのですが、オーナーが親切な方で、別のレストランを紹介してくれたんです。そこで皿洗いのアルバイトをしてお金を貯めて帰国しました。思いも寄らない展開でしたが、異国の地で一文無しになってもサバイブできる力が自分にはあることを知れたのは、いい経験でしたね。

旅先で出会った日本人のビジネスマンにもらったアドバイスが腑に落ちて、進むべき道も見えてきました。「やりたいことが特に決まっていないなら、とにかく自分が興味を持てそうな分野の大企業に新卒入社して、3年働いてみろ」と言われたんですね。それで、空間プロデュースなどを手がける業界大手の乃村工藝社を1社だけ受けてみることにしたんです。どうせ落ちるだろうなと思っていたら、なんと、受かってしまいました。

田口 勿論実力だと思いますが、もしかしたら当時は正規の枠とは別に「面白枠」があったのかもしれないですね(笑)

佐藤 そうとしか思えないです。落ちたら、世界旅行に行こうと密かに計画していたのに、予定が変わってしまいました。

左:佐藤氏が車で縦断・横断したルートを示す地図

左:佐藤氏が車で縦断・横断したルートを示す地図

右:マイアミの地元紙で、佐藤氏の身に起きた一連の出来事が取り上げられた

※共に佐藤氏より提供

少数民族に教わった、本当の豊かさとは

田口 乃村工藝社では、どんなお仕事をされていたのですか。

佐藤 入社直後に「今週の日曜から1ヶ月間、香港の海外事業部に行ってください」と言われました。そんな事業部があることにも驚きましたが、蓋を開けてみたら、香港での勤務期間は1年だったんです。さらに、その後も日本の本社に戻ることなく、マレーシア、タイ、シンガポールなどの国を転々としながら計7年間、現地にある日本の百貨店やホテルの開業プロジェクトを次々と担当しました。特にシンガポールにいた頃は、心も体もすり減っていくのを感じていましたね。そこで、生まれつきの旅好きということもあり、休暇を利用して、インドネシアの島々に暮らす少数民族を巡る旅に出かけるようになったんです。

田口 現地の方々は歓迎してくださったのですか。

佐藤 最初は恐る恐るでしたが、何度も繰り返し旅を続けてコツを身につけ、少しずつ奥地の民族と交流を重ねました。森や島に暮らす少数民族はとても優しい方たちばかりでした。電気も水道もないけれど、自然に恵まれた場所で、家族と共に暮らし、きれいな水を飲み、美味しいものを食べていました。楽しく歌って踊って、早く寝て早く起きるといった生活です。

田口 貨幣の概念はあるのでしょうか。

佐藤 いいえ、それすらないので物々交換です。おそらくその島から一歩も外に出ることのない森の民たちが、とても豊かに生きていることを目の当たりにして衝撃を受けましたね。かたや、西洋文明の真ん中で贅沢な生活を送り、世界中を飛び回っていた私は、心身ともに疲れ果てていました。一体、これまで自分は何をやってきたんだろうかと思いましたね。そんなある日、何度も会いに行っていたある部族の首長さんに「娘の婿にならないか」と誘われたんです。

田口・松井 本当ですか!?

佐藤 あまりお酒は強くない方なのですが、その日はたくさん飲んで酔っ払っていたんですね。それもあって、「なるほど、ここでこのまま暮らすのも悪くないな」と思ったのですが、クリアな頭で考えた時に、「それは違う」と思いました。ここで自分ひとりが幸せに暮らしても、結局満足できないだろうなと直感的にはっきりと分かったのです。私は日本に帰り、少数民族の暮らしから体感した「お金ではない豊かさ」と向き合う仕事をする人間なんだと、強く思った瞬間でした。

田口 強い自覚が「降りてくる」瞬間ってありますよね。

七転八起のマイカンパニー

佐藤 その後、シンガポールに戻ると、タイミング良く本社勤務の辞令が出て、東京に戻りました。そして、社内ベンチャーの募集に応募し、1996年に設立したのがライフスタイルブランド「ワイス・ワイス」です。

インドネシアで家具を製造して欧米に輸出するビジネスモデルでスタートしました。海外市場開拓と同時に、国内のホテルや飲食店の内装、特注家具のコントラクト市場にも積極的に事業を展開し、軌道に乗りかけた矢先、2005年に耐震偽装問題が起きました。その影響で許認可の審査が厳しくなり、市場から仕事が激減しました。と同時に、2008年のリーマン・ショックに向かってデフレ経済が進行していました。

その当時、ワイス・ワイスは表参道に大きな一軒家のオフィス兼ショールームを構え、社員が40名いました。東京ミッドタウンにも店舗を出していましたし、何とかして生き延びなければなりませんでした。価格競争が激化する中、一部家具の製造拠点を中国に移したのですが、あまりにも過剰なローコストぶりに疑問を感じずにはいられませんでした。

田口 何かがおかしいと気づいたのですね。

佐藤 ある時、現地の工場長に「この材木は、どこから来ているんですか。合法証明書は出せますか」と面と向かって聞きました。すると「安いものを買いに来ているくせに、何を言っているんだ」と開き直った態度で一蹴されたんです。薄々気づいてはいたのですが、熱帯雨林や諸外国から、違法伐採やそれに近い方法で入手した木材である可能性があったわけです。

同じ頃、日本が世界でも有数の違法伐採木材の輸入消費大国であることを知りました。欧米やオーストラリアには、違法伐採を取り締まる厳格な法律があるのに対し、日本の法律は非常に緩く、違法伐採木材が当たり前に輸入されていることを知って、ショックでしたね。「お金ではない豊かさ」と向き合うために独立したのに「自分は何をやっているんだ」と、自責の念にかられました。

その頃ちょうど結婚して、娘が生まれたんですよ。寝顔を見つめながら思いました。違法伐採が熱帯雨林に住むオランウータンたちの命を奪い、間接的とはいえ、それに父親が加担していたと知ったら、将来、娘は悲しむに違いないと思いました。それ以来、違法伐採の可能性がある木材は一切扱わず、トレーサビリティが明らかな「フェアウッド」のみを家具づくりに使うことを決めたんです。今でいうところの「サステナブル調達」にシフトしたわけです。

佐藤 2008年に、国際環境NGO FoE Japanと一般財団法人地球・人間環境フォーラムのサポートを受けて、「フェアウッド調達100%」を宣言しました。FoE Japanの指導のもと、合法性の担保が取れている北米材に切り替えていったのですが、そうこうしているうちに2011年に東日本大震災が起きました。「一体、私は何をやっているんだ。木材なら、東北にもあるじゃないか」と、ハッとさせられましたね。東北地方が復興していくためには、地元の人々にとって仕事とお金が必要です。「100%広葉樹の国産材に切り替える」という新たな目標ができました。

松井 その頃、国内で広葉樹は流通していましたか。

佐藤 いえ、流通していませんでした。北米材に切り替えたと思ったら、今度は国産材に切り替えるというので、下請の協力工場の社長たちに呆れられました。「何を寝ぼけたことを言っているんだ。国産材についてどこまで理解しているんだ」と。その状況を覆すために日本全国の林業地巡業の旅を始めました。数百ヶ所を訪問し、どのように伐採して、それがどこに運ばれ、誰が製材しているのか、製材所のキャパシティと品質はどうなのかなど、ひとつずつ調べていきました。説得できるだけの材料を集めて、工場長に会いに行きました。

田口 それで、国産材に切り替えたのですか。

佐藤 ええ。当時300型ほどあった自社製品に使用する木材は、すべて国産材に切り替えていきました。

田口 かつ東北が中心ですね。

佐藤 そうです。岩手、秋田、青森が中心ですね。

田口 事業としては順調でしたか。

佐藤 「話を聞かせてほしい」という企業は多くありましたが、発注にはつながらないことがほとんどでした。そんな中、パタゴニアの環境ディレクターの方がワイス・ワイスの活動に共感してくださり、店舗で扱うテーブルや椅子などの木材調達のパートナーにしていただいたんです。さらに、その活動がきっかけで様々な企業とご縁をいただき、飲食店やホテル、オフィス等に日本各地の木材を使ったオリジナル家具を手掛けていくことになりました。

60歳で裸になってみたら、新しい道が拓けた

田口 今、新たにチャレンジされていることがあるそうですね。

佐藤 2023年10月にワイス・ワイスを離れ、2024年1月に新会社「佐藤岳利事務所」を設立しました。現在は、主に2つの仕事に携わっています。ひとつは、「サステナブル調達」です。TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)で、生物多様性に配慮した調達を証明することが求められるようになったことから、木材調達のサプライチェーンなどの見直しを図りたいと考える企業のサポートを行っています。

もうひとつは、「森林サービス産業」に関わる事業です。近年、森林浴やキャンプなど、森林空間を活用した体験サービスがますます人気を集めていますよね。森林サービス産業とは、そうしたサービスの提供により、人々の健康や豊かな生活に貢献し、里山地域に新しい雇用を生み出すことを目的としたもので、今、国が力を入れている産業のひとつです。

今年の4月より山形県朝日町に、地域活性化起業人(総務省の制度)として採用され、森林サービス産業の取り組みを進めていく予定です。地元にある一軒家を借りて、二拠点生活を始めることになるなんて、思いもよらないことでした。長年、大切に育ててきたワイス・ワイスから離れることは、いろんな意味で私にとって大きな決断でしたが、60歳にして裸になってみたら、新しい道が拓けました。

田口 ぜひ朝日町に伺いたいです。

佐藤 大歓迎です。

田口 今日、お話をお聞きして思ったのは、どんな時も目の前に起きる物事から目をそらさず、本質を見つめ続けていらっしゃるんだなということでした。現地に足を運んでいるからこその社会的な目線ですね。生涯現役、もとい生涯現場でしょうか。

佐藤 そうだと思いますね。

佐藤岳利(さとう・たけとし)

株式会社佐藤岳利事務所 代表取締役社長

1964年 群馬県生まれ。乃村工藝社海外事業部勤務を経て、同社社内ベンチャー制度を活用し、1996年に株式会社ワイス・ワイスを創業。豊かな暮らしをテーマとするライフスタイルブランド事業を展開。経済産業省ソーシャルプロダクトアワード特別賞、林野庁ウッドデザイン賞審査委員長賞など受賞多数。2024年1月、「森と共にある豊かな未来」を創造する株式会社佐藤岳利事務所を設立。

おすすめ情報

-

【さんさん対談】殻を破って見えた、行政の役割と"人に向き合う力"

井上航太さん(宮崎県職員)×田口真司(3×3Lab Futureプロデューサー)

-

【さんさん対談】人と人、人と地域をゆるやかに料理でつないでいきたい

鬼丸美穂(鬼丸食堂主宰/料理家/3×3Lab Futureキッチンコーディネーター)×田口真司(3×3Lab Futureプロデューサー)

-

【レポート】大手町の4つのラボにサステナブルな社会変革に挑戦する企業が集結 大手町ラボフェス

大手町ラボフェス#3 食と農業とサステナブル 2025年8月26日(火)開催

-

【大丸有フォトアーカイブ】

第3回 みんなの写真展 2月4日(水)から開催「GOOD DESIGN MARUNOUCHI」にて14日(土)まで

注目のワード

人気記事MORE

- 1

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 2

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 3

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】 - 4

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 5

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】 - 6

【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】

【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】 - 7

【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造

【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造 - 8CSV経営サロン2025 第3回「資源循環の出口、有機性資源のアップサイクル」

- 9

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 10

【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~

【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~