「場」を巡る刺激的な議論

12月8日、大手町フィナンシャルシティのアトリウムで、「大手町川端緑道プレイスメイキング社会実験 公開プレゼンテーション」が開催されました。これは、デンマークの都市デザインオフィス「ゲールアーキテクツ」が参画するプロジェクトで、大手町川端緑道での新たな公共空間利用の可能性を探る取り組みです。プレゼンテーションでは、ゲールアーキテクツが行った川端緑道の調査、「ヘルスチェック」の結果を報告するとともに、日本でプレイスメイキングに取り組む学識経験者3名を招いてのパネルディスカッションも行いました。

ヤン・ゲール率いるゲールアーキテクツはヒューマンセントリックな都市デザインで知られていますが、プレゼンテーションでは「民主主義的」「生物学的」「混乱」といったキーワードが飛び出し、非常に刺激的な内容となりました。パネルディスカッションの登壇者は、筑波大学芸術系准教授 渡和由氏、東京理科大学理工学部教授 伊藤香織氏、日本大学理工学部助教 三友奈々氏。ファシリテーションはUR都市機構の田嶋靖夫氏が務めました。

- 続きを読む

- ヘルスチェックで見えた川端緑道の課題

ヘルスチェックで見えた川端緑道の課題

冒頭、今回の実証実験をプロデュースしているゲールアーキテクツのデイビッド・シム氏およびマーリン・ニルソン氏から、調査結果の報告がありました。

まずシム氏は、この調査が「人々が健康でハッピーに暮らす場であるかどうかを調べる」ものであったと解説。自分たちは「まちの医師」で、「フレッシュエアーと適度な運動と、人々が交流する」ことができる場であるかをチェックしたそう。

シム氏は、川端緑道の特徴として、1)皇居、東京駅、日本橋に隣接する好立地であること 2)江戸時代から続く長い歴史を持つこと 3)川沿いの親水空間であること 4)景観デザインに優れ、エコテーマもすばらしい といった項目を挙げ、「人が集まるポテンシャルがある」と評価。その一方で、課題として 1)川までのアプローチが遠い、水辺へのコネクションが弱い 2)首都高という構造物の課題 3)近隣建築物の、アイレベルでの親しみに欠けるファサードの閉鎖的構造 4)高層建築物の北側で日陰であること などの課題を指摘しました。

また、ニルソン氏はゲールアーキテクツが設定する12の質的基準に加え、歩行者の計測および滞留活動の観測をまとめた調査結果をレポート。それによると、利用者は男性84%、女性が14%で、74%が建設作業者。行動観察では「1人で」「ベンチに座り」「スマホをいじっている」というものがもっとも多く、その傾向は夜間に近づくにつれ多くなります。

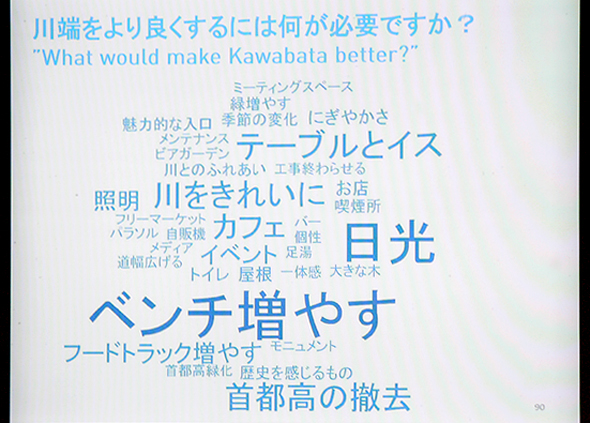

ニルソン氏とシム氏は、こうした行動様式を変えて、「もっと社交の場にしなければ」と話しています。先日の実証実験およびこの日も行われていた「ビジュアルインスピレーションワークショップ」でも、人々から寄せられた声は、「人が集まってアクティビティを楽しむ姿」であったそう。つまり川端緑道に集まっている人も潜在的にそんな姿の公共空間を望んでいるということでしょう。

どんな戦略を立てるべきか

こうしたワークショップで見えてきた、川端緑道に対する一般市民の期待をワードクラウドで可視化したうえで、シム氏は今後のまちづくりの戦略立案のために、「東西/南北のコネクション強化」「建物のエッジの活性化」「皇居の緑とのコネクション」「連絡的な親水空間」といった項目を挙げ、「ソフト、ハード共にロードマップを作成し、多くのパートナーを作って巻き込んでいかなければならない」と指摘します。

そして「NOW」=今、「SOON」=直い将来、「LATER」=未来という3つの時間的目標を設定し、細かなアクションプランを挙げました。

【NOW】では、極力お金を掛けず、簡単にできる小さな一歩から始めることを提言しています。例えばイスやテーブルなどの家具が重要ですが、それを川端緑道に出店するフードカート、ポップアップショップに「任せてしまう」こと。行政や管理者は、それを許可するスキームだけを作れば済むので費用は掛かりません。

【SOON】は、Nowから一歩進んで、小さな投資を誘導し、例えば軽量構造物を作るような取組です。シム氏が挙げたのは、川端緑道上に、水にちなんだちょっとした遊ぶスペースを作るようなことや、水の音を楽しめるような噴水のような施設。大きく手を掛けずとも、アクティビティを誘発するような仕組みです。

そして【LATER】で指摘したのは、ドラスティックな構造改革です。例えば首都高の撤去や太陽光を呼び込むような、反射装置のような技術的に大がかりなもののイメージです。

そして、こうした階梯を上がっていくために「小さな成功体験をみなで共有していくこと」と同時に「経済的効果を見せていくこと」が大切であるとシム氏。「我々の仕事は、東洋医学の経絡のツボを探して押すようなもの。一つのイス、一杯のコーヒーがツボとなって、次のアクションへつながっていく」と訴えました。

日本にもあったアクティブな公共空間

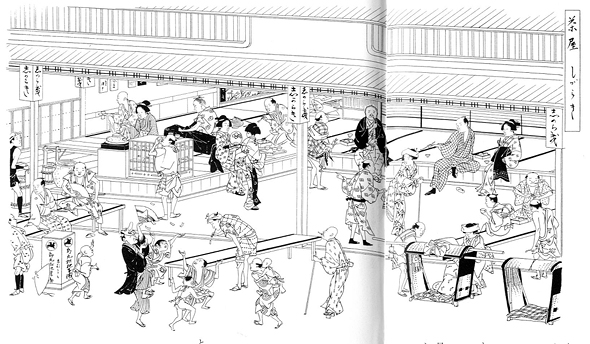

当日の渡氏のプレゼン資料から江戸時代の茶屋の様子(渡氏提供【図の出典:『江戸庶民風俗図絵』三谷一馬著(三樹書房)】)

当日の渡氏のプレゼン資料から江戸時代の茶屋の様子(渡氏提供【図の出典:『江戸庶民風俗図絵』三谷一馬著(三樹書房)】)

続いてのパネルディスカッションに先立ち、登壇3氏からショートプレゼンでの話題提供がありました。

筑波大学・渡氏最初の発表は、筑波大学の渡准教授。氏は、つくば市のまちづくり、吉祥寺の研究などでも知られるサイトプランニングの専門家として日本のプレイスメイキングを牽引している。この日のプレゼンでは、江戸時代の都市の街並みの図説を多数引用して「都市の中に親和性のあるエッジを作るために、"縁側"をアクティベートして現代に復活させたい」と語りました。

筑波大学・渡氏最初の発表は、筑波大学の渡准教授。氏は、つくば市のまちづくり、吉祥寺の研究などでも知られるサイトプランニングの専門家として日本のプレイスメイキングを牽引している。この日のプレゼンでは、江戸時代の都市の街並みの図説を多数引用して「都市の中に親和性のあるエッジを作るために、"縁側"をアクティベートして現代に復活させたい」と語りました。

それによると日本の公共空間の担い手は実は「商業事業者だった」そう。江戸の町屋は、「表店(おもてだな)」と「裏長屋(うらながや)」に分かれており、表店が縁側を提供して道路と建物の間に共用空間や一時の居場所を創出し、町行く人々の交流を促すのです。

歴史的絵画から見えるのは、表店の開放的な構造と、歩行者、荷車、馬などが混在している公共空間のありよう。また、江戸時代の茶屋や小料理屋が川沿いなどの親水空間にあることや、現代の鎌倉でスターバックスカフェが庭に面したエッジに縁側を作っている例を挙げて、町中の居場所に「借景」が非常に重要であることを指摘しています。

そして現代都市に向けては、「表店の復活を」と提言。そのモデルとして、閉鎖的になりがちな建築物の街路側や広場側をアクティベートするため、ショップで囲う「Tモデル型」、通り沿いに細長く店を出す「ライナーショップ型」などの例を示しました。

ピクニックは自由な都市空間を生む

2008年の「ピクノポリス」の様子。楽しそうです(提供=東京ピクニッククラブ)

2008年の「ピクノポリス」の様子。楽しそうです(提供=東京ピクニッククラブ)

続いての話題提供は、東京理科大の伊藤香織氏。都市空間研究の専門家ですが、2002年に「東京ピクニッククラブ」を設立、国内外で100回以上のピクニックをしてきたというピクニックのツワモノで、今回はピクニックメインのプレゼンテーション。

東京理科大・伊藤氏興味深かったのはピクニッククラブが「都市生活者のピクニックライト(ピクニックする権利)を主張」しているということ。公共空間でピクニックすることは、「都市に居住する人の基本的人権」だというのです。2008年からは国内外の都市を巡って「Picnopolis」というイベントを開催。10日間ピクニックをやり続け、入れ替わり立ち代わりさまざまな人々がピクニックに訪れました。最終日には「ピクニックコンテスト」も行い、「メニュー点」「道具とファッション点」「社交点」の3つの項目で審査する話題などが紹介されました。伊藤氏はピクニックが「用意されたものごとを消費するだけのイベントではなく、自分たちで創り出すもの」であるとし、公共空間に対して、創造的に関与する契機であると指摘しています。

東京理科大・伊藤氏興味深かったのはピクニッククラブが「都市生活者のピクニックライト(ピクニックする権利)を主張」しているということ。公共空間でピクニックすることは、「都市に居住する人の基本的人権」だというのです。2008年からは国内外の都市を巡って「Picnopolis」というイベントを開催。10日間ピクニックをやり続け、入れ替わり立ち代わりさまざまな人々がピクニックに訪れました。最終日には「ピクニックコンテスト」も行い、「メニュー点」「道具とファッション点」「社交点」の3つの項目で審査する話題などが紹介されました。伊藤氏はピクニックが「用意されたものごとを消費するだけのイベントではなく、自分たちで創り出すもの」であるとし、公共空間に対して、創造的に関与する契機であると指摘しています。

そして、「魅力的公共空間の要件」として「多様性と寛容性」「独自の文化を育んでいること」「創造性発露の場であること」の3項目を、かつての原宿のホコ天などの例を挙げて来場者に示しました。

"居こなす"ために

ブライアントパークの"利用"法は実に多彩で自由だ(提供=三友奈々氏)

ブライアントパークの"利用"法は実に多彩で自由だ(提供=三友奈々氏)

最後に登壇した日本大学の三友氏は公共空間を居場所にするためにプレイスメイキングを研究中。中でも一番長く研究しているのが、ニューヨークにあるブライアントパーク。その中で見えてきた、「公共空間」と「居場所」についての分析と、プレイスメイキングの原則とガイドラインについて解説しました。

日本大学・三友氏そもそも「プレイスメイキング」という概念には「厳密な定義はない」としつつも、三友氏は「個人の精神的な拠り所となる場をその人自身が住んでいる地域に自分自身で再生・創出すること」と定義。そしてプレイスメイキングに携わる専門家の役割は、人々がそこを「"居こなす"ための空間や場をprovideすること」だとしています。

日本大学・三友氏そもそも「プレイスメイキング」という概念には「厳密な定義はない」としつつも、三友氏は「個人の精神的な拠り所となる場をその人自身が住んでいる地域に自分自身で再生・創出すること」と定義。そしてプレイスメイキングに携わる専門家の役割は、人々がそこを「"居こなす"ための空間や場をprovideすること」だとしています。

そのprovideすべき"魅力的"な公共空間には 1)地域のコミュニティの中心として積極的に交流する居場所 2)交流がなくともなんとなく時をシェアする居場所 3)誰もいなくても自分らしくいられる居場所の3つの種類を用意する必要があり、日本では「行政や大企業が居場所をつくると、1を目指することが多い」が、「特に都市部にこそ、交流しなくても過ごせる、2や3も必要では」と三友氏。そして、そうした居場所創出のための参考として、アメリカのプロジェクト・フォー・パブリックスペース(PPS)が掲げるプレイスメイキングの原則や、PPSと米国行政管理庁(GSA)が合同で作成したガイドラインの詳細を解説しました。

また、川端緑道のあるべき姿としては、夜間や休日は先述の「1の居場所」が緑道の一部にあっても良いが、現在の利用状況を見る限り、平日の日中は「2か3が求められているのでは」とし、当面は「選べる飲食」「眺めていたい眺望」「歩いて楽しい動線」などの要素を盛り込むことを提案していました。それらを適切に追加していくことで、将来的には、ブライアントパークのように3つの居場所がうまく共存すると良いのではとのことでした。

"死に絶えず、生き延びるために"

夜の川端緑道は美しい

夜の川端緑道は美しい

話題提供の後はシム氏も交えて4氏でのパネルディスカッションが行われました。「建物の間のアクティビティ」を実現するにはどうしたら良いのか、欧米と日本の文化的格差は相克できるのかどうかといった質疑が、ゲールアーキテクツ、日本の研究者双方から出され、熱心な議論が交わされました。会場からの質問も受け付けると、多くの挙手があるなど、全体の熱量も高いパネルディスカッションでした。

その議論の中で印象的だったのが、シム氏のこんなコメントです。

「私たちの仕事は、管理者にとっては難しいだろうが、雑多な多様性を生むことだと思う。......パブリックライフとは、異なる世界が融合する場所であり、街づくりとは、そのインターフェイスをどう作るのかということに終始する。つまり、自分の世界を持った人と人が出会い交流する"縁"の場を作るということだ。なぜ縁が重要なのか? それは生物学的に見ると、森林の周辺部など違う世界との境界こそ刺激があり、生物多様性が豊かに育まれ、生命が息づくのと同じこと。インターフェイスを公共の場に作ることで、刺激が生まれ、人々の生命力が育まれ、人間も死に絶えることなく、生き残ることができるのではないだろうか」

日本にも"乱調の美"という言葉があるように、雑多で多様な交流の場が作られることで、街がもっと豊かになるという発想は非常になじみやすいのではないでしょうか。そして、その"雑多で多様"なまちを作るのは、私たち一人ひとりの発言であり、関与なのかもしれません。

関連リンク

おすすめ情報

過去のトピックス

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2

【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー

【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー - 3

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 5

【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季

【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 - 6

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7

【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜

【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 - 8

フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~

フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ - 9

指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感

指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 - 10

【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日

【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日