dorry / PIXTA(ピクスタ)

dorry / PIXTA(ピクスタ)

先月、横浜市で開かれた国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)では、地球温暖化の影響について最新の報告書が公表されました。報告書は、このまま平均気温の上昇が続くと後戻りできない環境の激変が起こると、警鐘を鳴らしました。

特に食糧への影響については、トウモロコシ、米、小麦の生産高は2050年までに現在に比べて世界的に25%以上の落ち込みが予測されています。近年の人口増加と合わせて考えると、未来に待ち構える食糧危機は深刻な問題です。気候変動の原因となる温室効果ガスの削減などはもちろんのこと、あらゆる方面からの対策が今、求められています。

昨春、国連のFAO(国際連合食糧農業機関)は、こうした気候変動や世界的な人口増加による未来の食糧危機を背景に、昆虫食の展望に関する報告書「Edible Insects: Future Prospects for Food and Feed Security(食用昆虫:食料と飼料確保のための未来展望)」を発表しました。この報告書では、イナゴ、アリなどの食べられる昆虫について、人間の食資源としての活用の未来の展望が示唆されました。

今回は昆虫食を切り口に、環境先進国イギリスの事例などを見ながら、サステナブルな未来の食卓について考えてみたいと思います。

Photo:Ento

Photo:Ento

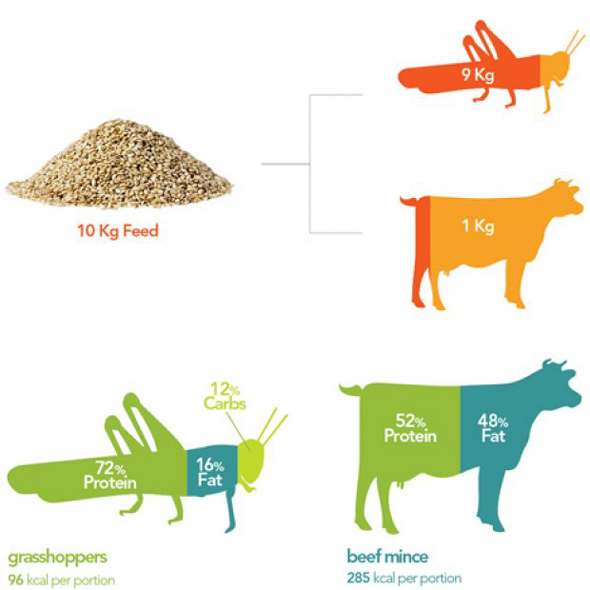

FAOは報告書において、昆虫食は肉食に比べて生産に環境負荷が少なく、栄養価が高い点に注目しています。例えばコオロギ1匹は牛一頭の12分の1、羊一匹の4分の1の飼料で育ち、同量のプロテインを含んでいます。さらにアフリカやアジア、ラテンアメリカのでは伝統的に食べられてきたことに触れ、カブトムシ、チョウ・ガの幼虫、ハチ・アリ、キリギリス・バッタ・イナゴ・コオロギ類などの食用の例を挙げています。

このように昆虫食の環境負荷と栄養面でのポテンシャルは説明されますが、実際に食生活に取り入れるには多くの課題があります。そのうちの大きなものが、人々の意識です。日本では昆虫食は、一部の地域ではイナゴの佃煮やスズメバチの幼虫など昆虫食が郷土料理として残っていますが、現代ではなじみがない人の方が多いでしょう。欧米でも多くの人にとって、昆虫食は「バラエティ番組のギャグ」といったところらしく、まだ一般的には普及していません。

Photo:Ento

Photo:Ento

そこで興味深い事例が、ロンドンをベースに活動する「Ento(エント)」です。「Ento」は肉食に頼りがちな欧米の食文化を変えるために、昆虫食のケータリングを行うスタートアップビジネスです。ロイヤル・カレッジ・オブ・アートとインペリアル・カレッジの卒業生らの若手チームが2012年に立ち上げました。

具体的な目標として、Entoは2020年までに一般のスーパーでの昆虫食弁当(Ento Box)などのプロダクトの販売を目指しています。リサーチの結果、目標達成にはまず昆虫食に対する意識改革が必要だと感じたEntoチームが注目したのが、食の「デザイン」です。Entoはロンドンで寿司や弁当などの日本食が健康志向でおしゃれな食として人気が高まっていることに着目し、昆虫食のプロダクトに和食の美意識を取り入れています。

Entoチームのアラン・ダンサン氏によると、昨年はワークショップも実施し、市民とともに食の未来を考える場づくりを行いました。ワークショップで新たに見えてきた課題は「言葉」だと言います。人々が持っている昆虫食のイメージを変えるような、新たな呼称が必要だと感じているそうです。

肉食文化への問題意識から出発したこうした取り組みは、サステナブルな未来の食卓を模索するヒントに溢れています。食卓の欧米化の進む日本でも、他人事ではありません。また、アジアならではの食文化の問題にも取り組んでいかなければいけません。普段の食卓や和食文化、地方の多様な郷土料理など、日本の食卓について今一度、立ち止まって考えてみませんか。

さんさんネットワーキング~2026春~

さんさんネットワーキング~2026春~ 【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】

【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】 【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 春

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 春 【レポート】生きものとしての物語を取り戻す「生命誌」の世界観

【レポート】生きものとしての物語を取り戻す「生命誌」の世界観 3×3Lab Future個人会員~2026年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2026年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ 【レポート】マーケットイン思考がもたらす食農ビジネスの可能性

【レポート】マーケットイン思考がもたらす食農ビジネスの可能性 【レポート】島根県有数の観光地を舞台に地域課題を掘り下げ、都市と地方の付き合い方を考える

【レポート】島根県有数の観光地を舞台に地域課題を掘り下げ、都市と地方の付き合い方を考える 大丸有ゼロカーボンスクール第4クール~丸の内で学ぶ地球と未来のこと~

大丸有ゼロカーボンスクール第4クール~丸の内で学ぶ地球と未来のこと~ 【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】