国際自然保護連合日本委員会(IUCN-J、以下同)は、ネイチャーポジティブや自然資本に関する最新情報の発信や、国内外における取り組みの深化を図るために「IUCN-Jネイチャーポジティブスクール」を開催しています。今回は、2024年10月から11月にコロンビア・カリで開催された生物多様性条約第16回締約国会議(COP16、以下同)に参加した人々による報告会がエコッツェリア協会共催のもと行われました。

COP16は、2022年にカナダ・モントリオールで開催され、生物多様性に関する新しい国際目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」(GBF、以下同)が制定されたCOP15の流れを受けた会議です。この枠組みの実現に向けた筋道をつける重要な会議として大きな注目を集めました。

この報告会には、COP16に参加した政府、自治体、ビジネス、NGO、ユース、先住民地域共同体といった分野に関わる人々が登壇し、各セクターの視点から得たCOP16での収穫について報告がありました。本レポートでも、各セクターにおける収穫を中心に紹介します。

- 続きを読む

- COP16の主要議題と決定のポイント

COP16の主要議題と決定のポイント

IUCN-Jの道家哲平氏

IUCN-Jの道家哲平氏

まずはIUCN-Jの道家哲平氏がCOP16の全体概要を説明しました。生物多様性に関する世界的な枠組が設けられてから初めて開催された今回のCOPでは、次の3点が大きな議題となりました。

①GBF実施の成果を図る指標

②実施のための資金拡大

③電子化された遺伝子塩基配列情報(DSI、以下同)の利用から生じる利益の公正な分配・保全・持続可能な利活用のための多国間メカニズムの構築

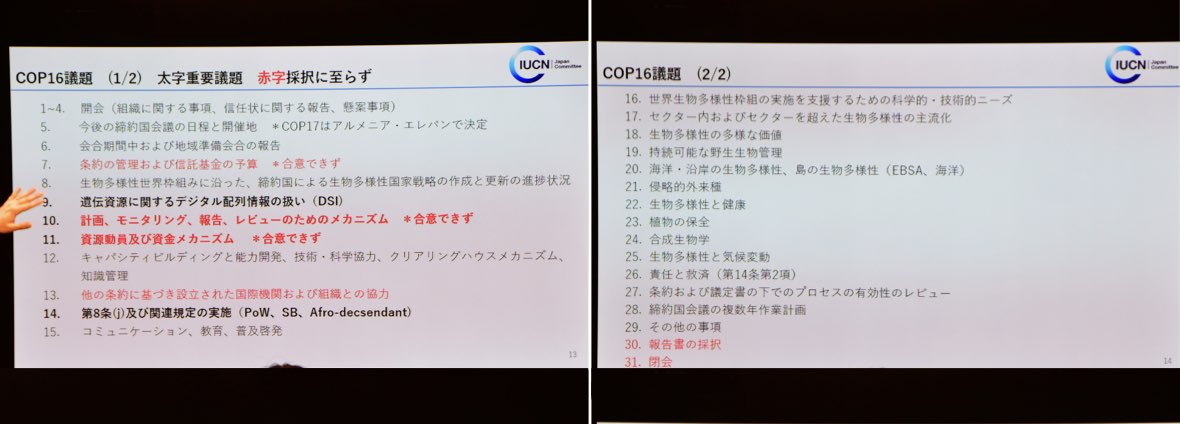

COP16における31の議題

COP16における31の議題

この主要議題を含め、COP16では31の議題が扱われました。そのうち、③を含む25の議題は採択されたものの、①と②を含む6の議題に関しては時間切れなどで合意には至りませんでした。こうした中で印象に残ったのは「資金」に関する話題でした。

「生物多様性保全に関して動いている資金は、先進国から途上国へと送られているものが中心ですが、このあり方について考える議論がなされました。先進国からすると、政府だけでなくあらゆる資源から資金動員することが重要だという意見が出ました。一方で途上国からは、資金がしっかりと入って来ていないし、入っていても使いづらいので、新しい基金が必要だという主張が展開されていました」と道家氏。

資金に関する議論は、各国の間で意見が平行線をたどり時間切れとなったため、今後別の場で議論が引き継がれることになりました。

政府の視点から見た、2つの重要な決定事項

環境省生物多様性戦略推進室の石井颯杜氏

環境省生物多様性戦略推進室の石井颯杜氏

ここからは、各セクターの参加者が登壇し、それぞれの領域における議論のポイントや特徴的な取り組み、決定事項などについて報告しました。最初にマイクを握った石井颯杜氏は、政府の視点からCOP16を振り返りました。

日本政府の視点からすると、COP16で採択された議題の中でも、特に大きかったものがDSIに関する決定です。DSIから利益を得る一定規模以上の者が、その利益の一部を国際連合開発計画(UNDP)が管理するグローバル基金(カリ基金)へ拠出することを締約国が促します。集められた基金は、生物多様性条約の目的実現や、DSIに関する能力開発支援などに使われ、受け取り側は資金の使途に関する説明責任を有することなども決まっています。

ほかに大きな決定となったのは、「先住民及び地域社会の参画に関する条約第8条(j)の実施」です。先住民の人々のような、伝統的な生活様式を持ち、生物多様性の保全や持続可能な利用に関する知識や工夫を有する人々が、生物多様性保全に効果的に参画できるようにするため、常設補助機関の設置が決定したというものです。過去のCOPでも先住民及び地域社会(IPLCs、以下同)に関するワーキンググループが開催されてきましたが、COP16において補助機関に格上げされた格好になります。「先住民の方々にとっては記念すべきことであり、今後どのような展開がなされるかが注目」と述べて、石井氏は報告を終えました。

名古屋市環境局環境企画課の池田祐樹氏

名古屋市環境局環境企画課の池田祐樹氏

続いて登壇した池田祐樹氏からは、自治体の視点からCOP16の動きの報告があり、COP16において名古屋市が参加した各国の自治体が集う会議について紹介がされました。

①生物多様性国際自治体会議

②自治体と生物多様性に関する諮問委員会

③都市の自然と生物多様性に関する市長フォーラム

①は、生物多様性保全の優良事例の共有や、GBF実現に向けた各都市の意欲を発表するものです。名古屋市は、地域の団体や事業者と取り組む「なごやネイチャーポジティブパートナー制度」の紹介などを行いました。

②は、COP15で決定された自治体の行動計画に基づいて行われる会議です。条約事務局に対して提言を行うもので、名古屋市は副委員長を務めています。

③は、世界銀行や国連環境計画(UNEP)等が主導する「都市自然プログラム」の一部として開催されたものです。名古屋市は自ら作成した生物多様性重要エリアマップの取り組みを紹介したといいます。

この他に自治体に関係する動きとして「Berlin Urban Nature Pact」の発表が挙げられました。GBF達成のために自治体が取り組むべき行動をコミットするための協定で、署名自治体は28の目標分野のうち15以上の達成を目指すことが必要になります。池田氏は「国や都市によって対応範囲は変わるが、定められている目標分野は興味深い」と、今後の展開に期待を示しました。

ネイチャーポジティブの実現を加速させるテクノロジーやツール

国際社会経済研究所(IISE)ソートリーダーシップ推進部/日本電気株式会社(NEC)経営企画部プロフェッショナルの篠崎裕介氏

国際社会経済研究所(IISE)ソートリーダーシップ推進部/日本電気株式会社(NEC)経営企画部プロフェッショナルの篠崎裕介氏

ビジネス的な観点を持って参加した国際社会経済研究所(IISE)ソートリーダーシップ推進部の篠崎裕介氏からは、COP16で発表された、自然との関係性を可視化する技術、取り組みや、ネイチャーポジティブ実現を後押しするツールなど、今後の生物多様性ビジネスを加速させ得るものについて紹介されました。

*篠崎氏は、経団連自然保護協議会のミッション団として参加

気候変動と異なり、自然資本は場所ごとでの関係性の把握が重要であり、農地や工場など、ビジネスと自然の接点がある場所における自然環境のデータを収集し、事業との関係性を深掘りする取り組みが増えていると話しました。また場所に関するデータをより広く面で捉え、人間活動と自然環境の管理を統合的に取り扱って自然との関係を把握し、課題解決を導く「ランドスケープ・アプローチ」に関する取り組みも多く共有されていたといいます。

経済界の人々が集って世界の企業リーダーが集まり持続可能性について討議する「WBCSD(世界持続可能な開発ビジネス評議会)」からは、ネイチャーポジティブを推し進めるために「Nature Metrics Portal」というツールの開発が発表されました。また、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)からは、生き物や自然など生物多様性の関連データに一元的にアクセスできるようにし、様々な組織のネイチャーポジティブに向けた取り組みを加速する「Global Nature Public Data Facilities」というツールの開発の発表もありました。

篠崎氏は「今後、大企業から中小企業まで、自然との関係や理解を深めることが求められる中で、こうした仕組みづくりはネイチャーポジティブの実現への重要な一歩」であると評価しました。

野生生物問題から生じる人間同士の軋轢

Rooting Our Own Tomorrows(ROOTs)の安家叶子氏

Rooting Our Own Tomorrows(ROOTs)の安家叶子氏

野生生物の保全活動や、メディアでの野生生物の取り扱いをより良い形で発展させる活動を行っているROOTs代表の安家叶子氏は、NGOの視点からCOP16を報告しました。

野生生物に関する議論も多く行われたCOP16ですが、その中でも安家氏が興味深いものとして挙げたのが、田畑を荒らすなどして被害を与える野生生物と、地域住民や行政、研究機関など多様なステークホルダー間でどのように軋轢を解消していくかという議論です。こうした問題は単に「野生動物と人間」の対立構造にとどまらず、被害を受ける地域住民、対応を迫られる行政やNGOなどの間でも、理解や方法論をめぐって衝突が生じやすいことを指摘しました。明確な解決策はまだ見えていないものの、「継続的なコミュニケーションが重要になってくる」問題であると安家氏は述べ、今後も注目度が高まっていきそうです。 また、安家氏が代表を務めるRooting Our Own Tomorrows (ROOTs)では、メディアやクリエイティブにおいて、野生生物の適切な描写をサポートする活動を展開しています。その根底にあるのは、生物多様性や動物福祉への配慮を「作品づくりの足かせ」と捉えるのではなく、「むしろ新たな発想を生み出すきっかけ」として位置づける姿勢です。例えば、野生生物の愛玩的な側面を強調したり、過度に擬人化して動物を登場させたりする演出は、実際の生態や保全の課題を見失わせる危険があります。ときには、違法取引や無責任な飼育を助長してしまうかもしれません。そのためROOTsでは、こうした動物の扱い方が「長期的に愛されるコンテンツ」につながるよう、作り手が迷ったときにすぐ参照できるガイドラインや専門家ネットワークの紹介を行っています。こうした取り組みをCOP16でもアピールしていったと、安家氏は紹介しました。ユース世代が関心を持つ3つの議題

一般社団法人Change Our Next Decadeの豊島亮氏(オンライン参加)

一般社団法人Change Our Next Decadeの豊島亮氏(オンライン参加)

IUCN-Jは、自然保護に関心があり国際的な視点を養いたい学生や若手社会人をCOP16へ派遣し、知識や経験を積んでもらう「国際経験継承事業」を実施しました。その参加者のひとりである豊島亮氏が、ユースの視点から見たCOP16について報告しました。

今回のCOPで豊島氏らユースメンバーは、交渉の傍聴、サイドイベントへの参加、展示の運営、ツアー参加という4つの活動に従事しました。各メンバーが興味を持つイベントやフォーラムに参加し、情報を収集するとともに貴重な経験を積むことができたといいます。

また豊島氏は、ユースとしてCOPにおける発言権を持つ「Global Youth Biodiversity Network(GYBN)」という団体の声明を紹介しました。COPに参加するユース世代は、「世代間均衡」「IPLCsの尊重」「人権に基づいたアプローチ」といった議題に強い関心を持つ傾向にあり、今後はこれらのテーマに関連した政策に注目が集まっていくと考えられると話しました。一方で、「日本のユースが取組を進められるための制度や活動について考えていく必要がある」と感じたとも述べました。

IPLCsは日本企業にも深く関係する

IUCN-J政策提言コーディネーターRagini Sarmah氏

IUCN-J政策提言コーディネーターRagini Sarmah氏

最後に登壇したIUCN-J政策提言コーディネーターのRagini Sarmah氏からは、先住民と地域社会(IPLCs)の視点からCOP16の動きを報告しました。

環境省の石井氏からの発表にもあったように、COP16では、先住民に関する常設補助機関の設置や、アフリカン系住民の承認など、IPLCsに関する大きな成果がありました。その他にも、カリファンドの中に先住民族に関わるものや、先住民の中でも女性のような、より不利な立場の人々に目を向ける動きなども出てきています。こうしてCOPの中では徐々に存在感を増しているIPLCsですが、現在の日本では認知度が低い状況にあります。しかし実際には、生物多様性と深くつながっているものです。例えば、多くのサプライチェーンはIPLCsが暮らす土地やそこから採られる資源に関係しており、事業活動の過程でそれらの地域に環境的な影響をもたらします。つまり、日本もIPLCsと無関係ではないのです。

Ragini氏は、日本企業がIPLCsに取り組むために、①IPLCsへの配慮をリスクアセスメントに組み込む、②利害関係者との対話、③能力開発の支援、④サプライチェーンの透明性の向上、といったことが必要であると説明。その上で、「今回のCOPでは、IPLCsの関与がますます重要な役割を果たすことを示しました。日本でもIPLCsに取り組む大切さは一層高まったと感じています」と述べました。

課題解決のために重要度が増すネイチャー・ベースド・ソリューション(NbS)

質疑応答の様子

質疑応答の様子

報告会の最後には、質疑応答が行われました。その場にいた参加者やオンライン参加者からも多くの質問が飛び交いました。その一部を紹介します。

Q. 「生物多様性」を扱うのであれば、都市だけでなく地方の動きも気になります。COP16では、地方都市からどのような発表があったのでしょうか。

A. 発展途上国の都市からも多くの発表がありました。それぞれの国や地域によって課題感は異なりますが、貧困や水へのアクセスの悪さなど、我々には馴染みがないような話題も多くありました。そのような地域では、生物多様性とそうした課題を関連付けて、産業やインフラ整備につなげて取り組んでおり、自然の力を利用して生物多様性や人間に利益をもたらし、課題を解決するネイチャー・ベースド・ソリューション(NbS)の事例も多く紹介されていました。(池田氏)

Q. これまでCOPで決定したことが日常生活の変化にまでは繋がっていないと感じますが、政府としてはどのように考えているのでしょうか。

A. COPにおける決定は、締約国間での合意を前提としています。そのため、まずはその内容を各国が取り込むという前提があります。一方で、様々なステークホルダーを巻き込んでいく「ホール・ソサエティ・アプローチ」の考え方も必要です。環境省としても、例えば生物多様性国家戦略を作り、その中で各ターゲットに対する取り組み方法を紹介するなど、そうした動きをしっかりと広げていきたいと考えています。(石井氏)

こうして、この日の報告会は終了の時間を迎えました。生物多様性やネイチャーポジティブといったキーワードは今後ますます重要性を増していきます。今後も生物多様性の最新情報を収集していくことは、企業の動きを考える上でも欠かせないものとなるでしょう。

環境プロジェクト

環境に関する様々な課題や問いと向き合う

エコッツェリア協会では、気候変動や自然環境、資源循環、ウェルビーイング等環境に関する様々なプロジェクトを実施しています。ぜひご参加ください。

おすすめ情報

-

【大丸有シゼンノコパン】

都会の緑をスマホの目で「眺(み)る」 ~大丸有で写真沼ッ!~

【緑地を探ろう!】2025年12月6日(土)13:30~15:30

-

【大丸有シゼンノコパン】

江戸の実りと知恵を「視(み)る」~植物を利用し尽くす江戸の暮らし~

【まちの四季】2025年11月8日(土)10:00~12:00

-

【FCAJ共催イベント】EMICoフォーラム2025 「産学官民の地域共創の場 イノベーションコモンズの現在地とこれから」

2025年11月5日(水) 15:00~18:00

-

【レポート】AI時代に求められるコミュニティマネジャーの価値と役割

丸の内コミュマネ大学~AI×コミュニティの未来~ 2025年7月10日(木)開催

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 2

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】 - 3

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 4

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 5

【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】

【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】 - 6

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】 - 7

【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造

【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造 - 8

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 9

【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~

【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~ - 10

【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方

【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方