4,11,17

丸の内サマーカレッジ2021の最終日は、SDGsの実現に取り組む2人のゲストスピーカーの講演からスタート。午後は、グループワークのビジネスプラン発表に向けた準備と、各チームのプレゼンテーションが行われました。

<3日目のプログラム>

・講演5「SDGs社会への道を切り拓くために」

近藤早映氏(三重大学大学院工学研究科建築学専攻 准教授)

川越一磨氏(株式会社コークッキング 代表取締役CEO)

・ワークショップ2 発表準備

・ワークショップ3 発表

講演5 「SDGs社会への道を切り拓くために」----近藤早映氏

近藤氏は、母校である東京大学の先端科学技術研究センター(以下、先端研)で2018年11月に発足した「地域共創リビングラボ」を実践しながら、今年4月からは、三重大学大学院工学研究科建築学専攻准教授として教鞭をとっています。この日の講演では「人を開く」未来社会のデザインとして注目を集める地域共創リビングラボのさまざまな事例を交えながら、その成り立ちや活動内容について語りました。

先端的科学や技術に関する「知」が結集する先端研は、同大学本部に先駆けてさまざまな地域と手を結び、その知を地域に適用しながら、密接な連携を図ってきました。2006年、石川県から先端研への職員派遣が実現したことを皮切りに、長野県小布瀬町、長野県軽井沢町、長崎県壱岐市などの地域と包括連携協定を締結。連携協定締結時の主担当分野から、地域の特性や課題に関連する研究分野の横展開参画へと発展を続けています。

「社会・地域における課題の複雑性、不安定性、あいまい性は加速の一途を辿っています。これらの課題を解決していくために、国は『Human Centeredな社会への変革』という方向性を打ち出しています。どうすれば、その変革を真に加速できるのか。そう考えた時に、多様な人を巻き込み、活動アリーナを横断する対話と試行を繰り返し、成果とノウハウを横展開する共創的なアプローチが大事になるだろうというひとつの視点にたどり着きました。これを実践していくためのコア組織のひとつとして、地域共創リビングラボは立ち上がりました」

リビングラボのコンセプトが最初に提案されたのは、1991年―と言われています。その後1998年を契機に、北欧でリビングラボという言葉の利用が拡大し、2000年代始めごろから居住環境を再現した場で新技術をテストするための場としてリビングラボが出現。リビングラボは、北欧では「ユーザードリブンで、ICT技術イノベーションを興す環境、手法、システムなど」、アメリカでは「実生活空間でユーザーとの間でCo-creationにより行う実験」として定義されていますが、近藤氏によると万国共通の定義はなく、日本では「地域の課題解決のための対話の場」と認識されているのが現状だといいます。

近藤氏は、スウェーデンの大学を中心に2000年に開始した「Botnia Living Lab」や鎌倉リビングラボ、松本ヘルス・ラボなど、国内外の事例を紹介したのち、地域共創リビングラボの活動について話しました。

「地域共創リビングラボでは、対話によるニーズとシーズの発掘、共創の実証実験、運用体制づくりやセオリーの確立、社会へのアウトリーチ、多様な主体の参加、交流と教育というサイクルをぐるぐる回しながら、ある段階で次のフェーズに進む形を取っています。自治体や企業の方たちなど、その地域に関わる方たちとの対話は不可欠ですが、必ずしも対話からスタートしなくてはならないというのではなく、共創的に課題解決していくことを目指すかぎり、どこからスタートしてもよいものとしています」

地域共創リビングラボの具体例として、氏は次の3つの事例を紹介しました。

1つ目は、JR渋谷駅前の再開発エリアに2019年にオープンした「渋谷フクラス」内の商業施設「東急プラザ渋谷」の事例です。

「近年、東急沿線では高齢者の割合がどんどん上がっています。その方々に向けた新しいサービスを提供したいと考えているが、どんなことができるだろうか?とご相談を受けたことが発端でした。我々が持つ知見を提供するアウトリーチから対話へと進み、これからの商業施設における『居心地のよさ』とは何かという問いに対し、産学民連携で向き合い、『大人を楽しめる渋谷』をテーマにした学習サービスデザインを編み出しました」

2つ目は、自治体首長を迎え、生活者が中心の都市の未来をテーマに対話形式で探る 「リーダーズ会議」の事例です。2020年10月に行われたリーダーズ会議では、神戸市長・久元喜造氏と渋谷区長・長谷部健氏を迎え、ウィズコロナ時代を生き抜く知恵と方策について深い対話が行われ、その他の自治体の担当者とのクロストークでは活発な議論がかわされました。「このリーダーズ会議は、各地域でどんな体制を作っていけばいいのかを考えていくことができる、体制づくりに有益な機会だと思っています」と近藤氏。

3つ目は、2019年度に実施したいわき市版「エコ・プロフィット」事業です。福島県では、国による「福島イノベーション・コースト(国際研究産業都市)」が進められており、いわき市はその中でも風力発電によるまちづくりを推進中。しかし、真の復興を実現するためには、地域の事業者が主体となって持続可能な仕組みづくりを形成していくことが欠かせません。

そこで、原子力発電以外にも自律的なアクションが生まれるよう、地域共創リビングラボと連携して同事業を実施。いわき市におけるオープンイノベーションの土台を築くことを目指して、地域企業6社と課題解決のアイデア発想から実施に至るまでのプロセスが共有されました。

「これは、対話と実証実験からスタートした事例になります。IT、車のバッテリー製造、スーパーなど、異業種の方たちをお招きし、我々を交えて、持続可能なエネルギーについて本音で語り合いました。単なる理想像を描くのではなく、実際の課題を洗い出し、それに対する解決策を探っていきました。例えば、地域の工場が困っていることのひとつに、夜勤で働く人たちの食事があります。日中と違って、工場の食堂では夜食が提供できません。一方、地域のスーパーは、売れ残った食料品に頭を悩ませている。そこで、お互いのニーズをマッチングするためのシステムが作れるのでは?という案が上がりました。ここにIT企業の方が加わってくださることで、新しいビジネスが生まれました」

先にも触れたとおり、リビングラボは、定義のあいまいさや広域な活動領域、参加者の多様性ゆえに成果が見えにくく、評価手法も確立されていないという課題があります。しかし、活動を続ける中、近藤氏はひとつの仮説にたどり着いたと話します。

「リビングラボに参加し、いろんな人たちと交流し、対話を重ね、共創的に課題解決に向かっていると、自分の役割ではない別のことに対してやってみようという自発的な貢献行動が生まれるのではないかと思っています。この自発的な貢献行動は、組織市民行動(Organizational Citizenship Behavior:OCB)と学術用語では言われているものです。

リビングラボの活動は、組織市民行動が高まり、まさしく人を開く、そんな活動ではないかという仮説を立てました」

組織市民行動には、利他主義、誠実性、スポーツマンシップ、礼儀正しさ、市民の美徳という5つの次元があります。現在、近藤氏はOCBを適用し、効果を一層高める新しい「リビングラボ」の評価指標と方法を提示するべく、研究に着手している最中とのことです。

最後に、氏は学生たちにこう呼びかけました。

「いろんなことをお話しましたが、大切なのは、対話を絶やさず、自発的な貢献行動を活性化させること、すなわち人を開くこと。これを皆さん一人ひとりが心に留めてもらえると、今回のテーマでもあるSDGs社会の真の実現につながる。私はそんな風に思っています」

講演5 「SDGs社会への道を切り拓くために」----川越一磨氏

川越氏は、大学在学中に和食料理店で料理人修行し、卒業後、大手飲食企業で旗艦店舗や単独店舗の運営や飲食店経営の経験を積んだのち、2015年に山梨県富士吉田市に移住。空き家をリノベーションしたコミュニティカフェの立ち上げやこども食堂の運営などを行いながら、同年12月「誰もが『人間らしく創造的な暮らし』を実現できる社会の実現に貢献する」ことをビジョンに掲げた株式会社コークッキングを創業しました。

2016年5月よりスローフードの活動に参画し、フードロスの啓蒙活動「Disco Soup」の運営に従事。東京の青年支部代表を経て、2019年4月より一般社団法人日本スローフード協会の理事に就任。2017年からはサスティナブルな食の未来を切り拓くべく、日本初のフードロスに特化したシェアリングサービス「TABETE」の事業化に取り組んでいます。

前半、川越氏は、TABETEが挑戦する課題「食品ロス」の現状や「サステナビリティトランスフォーメーション(SX)」の本質について説明しました。

食品ロスとは、捨てられる食べ物のうち、まだ問題なく安全に食べられるもののこと。TABETEは「自分にも、お店にも、地球にも。みんな心地よい食の選択を」をコンセプトに掲げ、この課題解決に取り組んでいます。「豊かな食環境に恵まれている日本ですが、食品ロスは、実は我が国にとってこそ深刻な問題」と川越氏は警鐘を鳴らします。

日本の食品ロスは年間600万トン。これは、国内米の年間生産量の4分の3、全世界の食料援助量の約1.5倍にも相当します。国は2030年度を目標年次として、サプライチェーン全体で2000年度の半減にあたる約490万トンに引き下げる目標を掲げていますが「相当頑張らないと達成できないのが現状です」と川越氏。

「今世界の食料の約6割は先進国に集まっていますが、今後世界人口が増加していくと、生産量が圧倒的に増えないかぎり、食料分布は均されていくはずです。となると、今まで輸入してきた食料が輸入し続けられるかというと、はなはだ疑問です。食品ロスの問題とは、すなわち私たちの食の安全保障の問題です。自分自身も、自分たちの子どもや孫も、美味しいものを食べ続けるためには、エコシステムを作る必要がある。これが食品ロスの問題の本質だと思っています。食品ロスは、ビジネスの経済合理性の中で生まれてしまっています。それならば、ビジネスで解決しようというのがTABETEの考え方です。売上という経済合理性を担保しつつ、新しい仕組みを使って問題を解決する。そして、誰もが損をしないモデルをいかに作るかが、SDGsを達成するためにも非常に重要なポイントだと思っています」

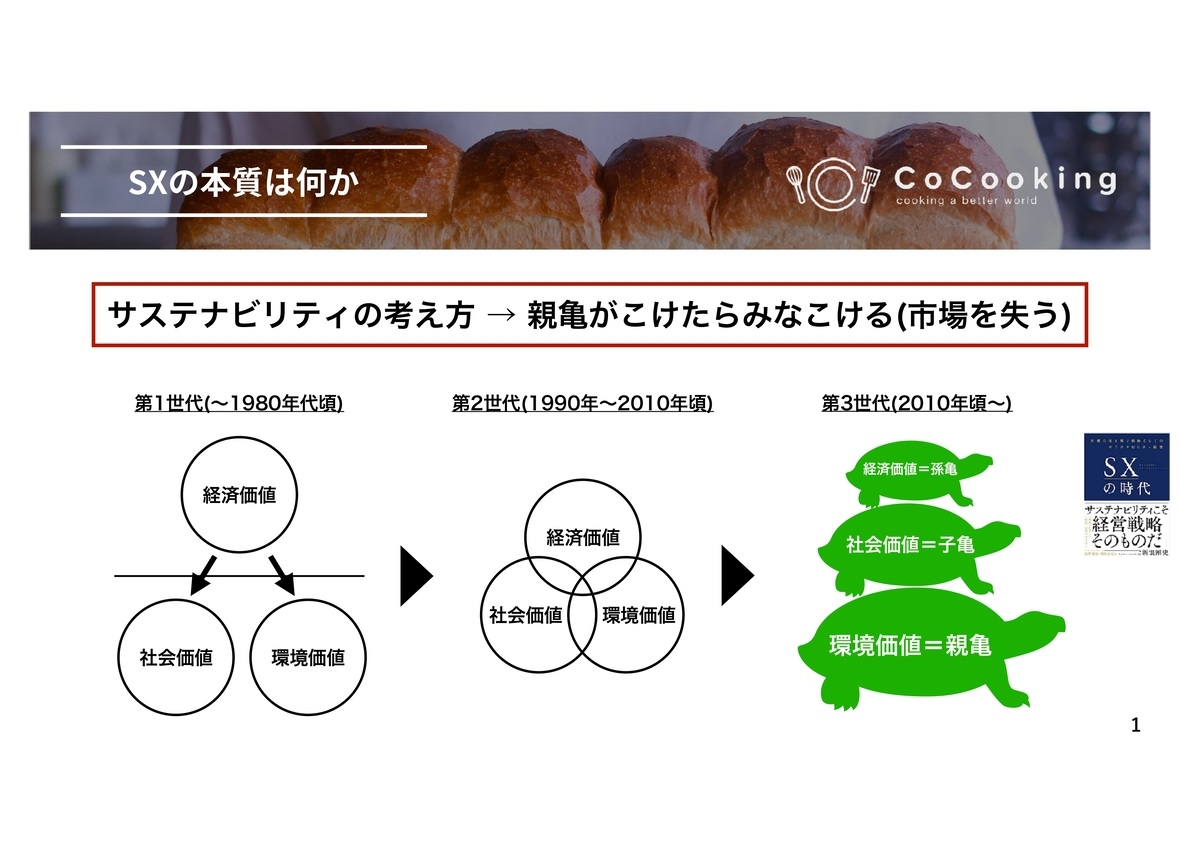

次に川越氏は、最近話題を集めている本「SXの時代 −究極の生き残り戦略としてのサステナビリティ経営」(日経BP刊、坂野俊哉・磯貝友紀著)の内容の一部を取り上げ、次のように話しました。

「端的に言えば、サステナビリティを経営戦略の本丸に置かないと、これからの時代は会社として成立しないということがこの本には書かれています。経済価値、社会価値、環境価値が、切り分けて考えられていたのが第1世代。それらは融合していて一体として考えなければならないと言われたのが第2世代。それ以降の第3世代は、気温上昇の加速や新しい感染症の発生、災害の多発・大型化などによって環境価値が崩壊すれば、社会価値も崩壊する可能性があるとされています」

後半では、現在、川越氏が力を注ぐ3つの主要事業について説明しました。

1つ目は、飲食店・中食店で食品ロスの危機にある食事ユーザーがお得にレスキューできるマッチングサービス「TABETE」です。

「TABETEに出品される店舗の方には、なぜその食品がロスになりそうなのか、その理由を必ず書いていただいています。それをユーザーの方が見て納得したら、事前にアプリ上で決済を済ませて、お店に取りに行くという仕組みになっています」

「店舗やお客さんが何に困っているのか、皆さんがビジネスプランを企画する時にも、ぜひ考えてほしいと思います」と氏は呼びかけ、TABETEにおける店舗側、ユーザー側のペインと解決方法について説明しました。

<店舗側のペイン>

・売上全体の3−10%の食品ロスが利益率を圧迫している

・食品ロスを解消したいが、陳列量を減らすと売り上げに影響する

・店頭値引きはブランド既存や値引き待ちの客増加につながる

<TABETEでの解決方法>

・陳列量を減らさずに、ユーザーとリアルタイムでマッチングすることで食品ロスを削減できる

・在庫数を設定できるので、値引き待ちが現れにくい

・食品ロス削減を前提としたプラットフォームなので、ブランド既存し難い

<ユーザー側のペイン>

・割引率の高いものを買いたいが、店頭値引き以外に選択肢がない

・外食機会が減少し、家での食の選択肢がない、飽きた

・食品ロスに貢献したいが、手軽にできない

<TABETEでの解決方法>

・ロス商品を活用することで、割引率の高い商品がひと目で分かり、取り置きもできる

・新しい店や味に偶発的に出会うことができる

・TABETEを通して買う意味や意義があることで、消費の満足度が上がる

「店舗側の利用料金についてですが、初期費用の1万円以外に、ランニングコストは一切かからない、完全成果報酬型の仕組みになっています。また、これまで同時に出品できる商品枠は1種類でしたが、今後は同時に5種類まで出品可能になります。この機能の搭載にあわせて、食品の価格帯も、250〜680円から上限2,080円まで引き上げました」

現在、TABETEの登録者数は42万5,000人、掲載店舗数は約1600店舗。「このところ、大手飲食チェーン店への導入がかなり増えていますが、店舗数に対して、ユーザー数が圧倒的に多い状況です」と川越氏。

これまでの実績は、累計取扱高が約1億円、累計レスキュー食数は約165,000食、推計では、累計レスキュー量が約80万トン、累計Co2削減量が約220トン。ユーザーの51%が「食品ロスに貢献したいという想い」で利用している一方、"お得"が目的のユーザーが40%程度を占めています。

「TABETEを通じて初めて訪れた店舗に、通常来店するようになったユーザーが約35%いることが分かっています。また、約50%のユーザーが、その店舗のある商業施設内の別店舗で買い物していることも特徴のひとつです。行政の抱える課題と我々の取り組みは直結しているため、ありがたいことに、連携協定のご依頼が多数ある状況です。現在、約17つの自治体と連携協定を結んでおり、各地域の食品ロス削減に向けた取り組みなどに参画させていただいています」

2つ目は、規格外の農作物や食品、食材などをユーザーに届ける、食品ロス削減のための直送サービス「TABETE レスキュー掲示板」。2020年4月のサービス提供開始から、累計約1万商品以上の商品をレスキューしており、累計取扱高は1億円近くに上ります。

3つ目は、商業施設で閉店時に余ってしまった商品を買い取り、駅従業員への代行販売をする日本初のサービス「TABETE レスキューデリ」。

「2019年にスタートしたこの事業は、弊社のインターンシップの大学生たちが中心となって取り組んでくれています。手順はシンプルです。レスキューデリのスタッフが閉店後のテナントをまわり、余った商品を買い取ります。その後、商品を数種類のセットに詰め合わせして、駅ナカ従業員の方限定で現金販売しています。社販に近いサービスですが、アウトソーシングでやるのは我々が初めてとなります」

最後に、川越氏は「3つのまとめ」と題して次のように話しました。

「日本は今後、皆さんも含めて『SDGsネイティブ世代』が社会の中心となり、企業の地球に対する姿勢はより強く求められるようになります。SXの推進は経営戦略の本丸だとお伝えしましたが、実際にそれを実現できている企業は少ないです。取り組みが遅れれば遅れるほど、将来利益の損失につながる可能性が高まり、事業が持続可能ではなくなります。食の世界に限らず、地球の持続可能性に目を向けなければ、業界に関係なく共倒れするという危機感が、日本人には特に欠如していることを胸に留めておいてほしいと思います」

続いて取り上げたのは「仕組み作り、ムーブメント作り」です。

「我々の取り組みは、思想を押し付けるのではなく、あくまでも仕組みを作り、ムーブメントを作ることです。同業他社を競合とよく言いますが、同じ領域を盛り上げてくれる仲間と考えることもできます。競合がいないからラッキーと捉えるのではなく、ムーブメントを作るという意味でも、競合がいた方が盛り上がりを醸成しやすいです」

最後に「ぜひ皆さんに考えてほしいのは、納得感というキーワード」と川越氏は熱を込めて語りました。

「食べることだけでなく、買うという全ての行為に言えることですが、自分にとって納得のいくお金の使い方ってなんだろう?と考えてみてください。つまりは、自分にとっての豊かさや幸せとは何かと考えることです。お金を消費するのは簡単ですが、これからの時代は、何にどうお金を払っているかを自然と教えてくれるようなサービスや、ユーザーの納得感を醸成し心地よさを感じられるサービス、そういったものをいかにデザインしていけるかが重要になってくると思います」

午後は、前日の「6W2H」のワークシートをもとに、ビジネスプランをまとめ、発表に向けたワークショップに取り組みました。そして、最後には、会場12組、オンライン6組の全18組によるプレゼンテーションが行われ、クライマックスを迎えました。

以下は、発表されたビジネスプランのタイトル一覧です。

「Exchange Happiness」

「Keep eat up! 47フェス」

「勝手に観光大使!循環型地方創生」

「個性にフォーカスした就活支援」

「みんなのためのThink Place」

「ぼーっTrain 身分を忘れる時間と場所」

「誰一人取り残さない社会の実現に向けた街づくり」

「地方と都市をつなぐ国内交換留学プログラム」

「がくまちラボ 〜学生定住型まちづくりラボ〜」

「地域自慢コンテスト」

「(高校生のための)相談できるアプリを作る」

「スクランブルタウン」

「SDGs美術館」

「Flat(人材採用サービス)」

「おとなニア(インターンのプロ集団)」

「Family Concierge」

「Sustainable Designed Gathering Spaces」

「トライアングルサポート(外国人労働者向けの教育サービス)」

学生たちの発表後、オンラインで参加した徳島大学名誉教授の吉田敦也氏から感想とコメントが寄せられました。吉田氏の専門は、未来設計とプロセスファシリテーション、対話の場づくりと地域リーダー育成など。エコッツェリア協会のイベントやプロジェクトでも多数のつながりがあります。

「とても感動しました。地球的な視点から町内会の視点まで、さまざまな視点が混ざっていて、実に多様でインクルーシブだと思いました。初めて出会った人たちとのチームワークであるにもかかわらず、どんな苦難も乗り越えて、目標地点に到達されている印象を受けました。これは、イノベーティブな取り組みのキーワードであり、今の時代に求められていることです。皆さんの中から"チェンジメーカー"が現れる予感がします。一番感動的だったのは、いろんな顔ぶれがあったこと。この発表が、どんなプロセスで議論されて形になっていったのかが、表情の中に見て取れるような顔ぶれがありました。有意義な3日間を過ごされたことが伝わってきました」

初日のプログラムを担当した法政大学教授の長岡氏も会場に駆けつけ、熱いエールを送りました。2日目以降もサマーカレッジのツイッターで学生たちとのインタラクティブな対話を続ける中、「頑張っている様子をずっと見ていました」と長岡氏。

「未来の社会において、働くことと暮らすことは切り離されたものではない。つまり、ワークスタイルとライフスタイルは一体不可分であると、かねてから思っていました。皆さんの発表からもそれが感じられて、すごく嬉しかったです。単に利益を出すためではなく、新しい社会や未来を作ろうという視点からのアイデアが良かったと思います」

氏はおすすめの本として「フリーエージェント社会の到来」(ダイヤモンド社刊、ダニエル・ピンク著)と「これからの僕らの働き方」(早川書房刊、横石崇著)を紹介し、最後にこう話しました。

「新しい社会を作ろうとする時、2つのやり方があると思います。ひとつは、今回のゲスト講師の方々のように、誰もやっていないような新しいことを切り拓いていくやり方。もうひとつは、ペースは少しゆっくりかもしれないが、多くの人が賛同してくれるような大きな変革を起こしていくやり方。どちらも重要であり、おそらくこの2つが相まって新しい社会が作られていくのだと思います。自分はどちらに向いているだろう?と考えながら、これからも頑張ってほしいです」

司会、ファシリテーターを務めたB-Bridgeの槙島氏は「この3日間、最後の最後まで知恵を振り絞って、やり切った皆さんとの時間を楽しませていただきました」とコメント。「この先、ここで出会ったメンバーや大人たちとの関係をいかにうまく築いていけるかがすごく大事だと思います。皆さんと、一緒にワクワクできるような関係になれたら嬉しいかぎりです」

最後に、エコッツェリア協会の田口は、2日目に学生たちに投げかけた問いに触れ、次のように話しました。

「なぜ、このプログラムが無料で提供されているのかを考えてみてほしい。この問いに対するたくさんのレスポンスをいただき、ありがとうございました。答えはひとつではないけれど、私の考えを2つお伝えしたいと思います。企業としてやるからには、私たちも利益を意識することが必要です。皆さんが大丸有エリアを知り、好きになってもらったりすることで、将来的に何かしら還元があるのではないかという長期的利益への期待があります。それと同時に、今回の取り組みは私たちから皆さんへのギフトでもあるので、ぜひ受け取ってください。そして、このギフトを次の世代に渡してください。この循環を作っていくことがこのプログラムのもうひとつの意図です。3日間で終わりでなく、これからも一緒に、コトを作っていくプロジェクトメンバーとして参加していただければと思います」

コロナ禍の中、会場とオンラインを組み合わせた、初のハイブリッド形式での開催となった2021年のサマーカレッジ。初日に、長岡氏が伝えた「同じ時間、同じ空間に集う」ことの意味を体感するべく、新しい出会いと対話が交差した学生たちの熱い夏は、盛況のうちに幕を閉じました。

おすすめ情報

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

さんさんネットワーキング〜大忘年会2024~

さんさんネットワーキング〜大忘年会2024~ - 2

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 3

丸の内ハニープロジェクト

丸の内ハニープロジェクト - 4

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース2024 新潟県妙高市 東京講座

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース2024 新潟県妙高市 東京講座 - 5

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 6

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 7

【大丸有】「大手町の森」に見る次世代都市緑化の可能性

【大丸有】「大手町の森」に見る次世代都市緑化の可能性 - 8

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 9

【レポート】シビックプライドの醸成は魅力的なまちづくりへの第一歩

【レポート】シビックプライドの醸成は魅力的なまちづくりへの第一歩 - 10

【レポート】洋上風力の国内先進地、秋田由利本荘のエネルギーと食の未来

【レポート】洋上風力の国内先進地、秋田由利本荘のエネルギーと食の未来